研究・教育・進路

先端材料でエネルギー社会をリードする

|

長尾 祐樹(Nagao Yuki) Tel : 下記 E-mail:ynagao”atmark”jaist.ac.jp [研究分野] プロトニクス(高分子、無機、錯体、界面物理) [キーワード] 燃料電池、エネルギー、蓄電池、センサ、水素社会 |

研究テーマの説明動画(他分野歓迎)

1.燃料電池、Liイオン電池、Naイオン電池の性能向上の研究 レビュー動画1, レビュー動画2,

・燃料電池Nafion薄膜(アイオノマー)のプロトン伝導性の界面依存

(Nafionの配向膜、異種界面の伝導度、Pt界面のNafion薄膜)

・珍しい組織化する高プロトン伝導性高分子の研究

(発見編、分子量依存編、主鎖依存編、脂環式編、脂環式改良編、主鎖メチル基編、側鎖長編、計算科学編)

・燃料電池アニオン交換膜 (その1,安定性改良編、測定技術確立)

2.充電可能な水素電池の開発 プロトン電池

3.イオン輸送を利用した外場応答センサの研究

4.スーパーキャパシタ、フロー電池の研究(主に共同研究)(海藻由来スーパーキャパシタ)

5.燃料電池、水電解、CO2電解用電極触媒の開発(主に共同研究) CO2還元 光電気化学水電解, CO2メタネーション

6.ガスセンサの研究(主に共同研究) NO2ガス,NH3ガス

研究内容

長尾研では、化学をベースに水素社会に貢献する、燃料電池や蓄電池、センサなどの材料の研究を中心に、合成から燃料電池、蓄電池、スーパーキャパシタ、フロー電池、水電解、CO2電解、やセンサなどのイオンが関わるデバイス作成まで幅広い領域で研究しています。また、組織化されたイオン伝導材料の特徴を活かした五感センサーの研究も行っています。親の介護問題や宇宙における危険作業に対応可能なロボットの遠隔操作社会に資する研究です。我々と一緒に研究することに興味がある方は、ぜひ詳しいことをメールやオープンキャンパスなどでお問い合わせください。入学後の生活のイメージはFacebookやFlickrをご覧ください。

1.燃料電池・Liイオン電池・Naイオン電池の性能向上の研究

長尾研では、固体高分子形燃料電池や蓄電池の性能向上のために、高分子電解質と電極触媒・活物質の界面制御技術の開発を行っています。バルクの固体電解質膜は薄くなると、界面の影響で構造が変化し、イオン輸送特性が変化します。調べていくと、高分子電解質の分子構造の変化がプロトン伝導性、リチウムイオン伝導性およびナトリウムイオン伝導性に寄与していることがわかってきました。これまでに50本以上の国内外の機関と論文を出版しています。現在は階層構造や分子配向を利用して、イオン伝導性を向上させる研究を中心に行っています。長尾研ではこの研究に力を入れてきました。(Review論文、高分子論文集)

2.充電可能な新型プロトン電池の開発

長尾研では、水素社会へ向けて、プロトンをエネルギーキャリアとして貯蔵する研究をしています。2025年に論文を初めて出版できました。長尾研ではこの研究に力を入れています。(プロトン電池)

3.イオン輸送を利用した外場応答センサの開発

長尾研では、水素社会の多様化を見据えて、水素を自在に制御する技術を開発しています。我々が開発したイオン伝導性材料がタンパク質のように刺激に応答することがわかったため、その生体に近いメカニズムの解明や、アバターロボットなどの遠隔操作ロボット等への応用を見据えた触力覚センサの研究をしています。長尾研ではこの研究に力を入れていきます。また青木助教が主体的に取り組んでいる、光などの外場によってイオン伝導のオン・オフを制御する研究も進めています。

4.スーパーキャパシタ、フロー電池の研究

長尾研では、スーパーキャパシタやフロー電池の研究を海外機関と共同で実施しています。バイオベースの材料も研究しています。これまでに20件以上の国際共著論文を出版しています。

5.燃料電池、水電解、CO2電解用電極触媒の開発

長尾研では、水素社会へ向けて、水電解やCO2電解技術を支える電極触媒の研究を海外機関と共同で実施しています。これまでに20件以上の国際共著論文を出版しています。(CO2還元 光電気化学水電解, CO2メタネーション)

6.ガスセンサ、有害物質除去技術の開発

二次元物資MXeneを用いたガスセンサや有害物質の検出・除去の研究を海外機関と共同で実施しています。いずれも電気化学的な原理を利用しています。これまでに20件以上の国際共著論文を出版しています。(NO2ガスセンサ,NH3ガスセンサ)

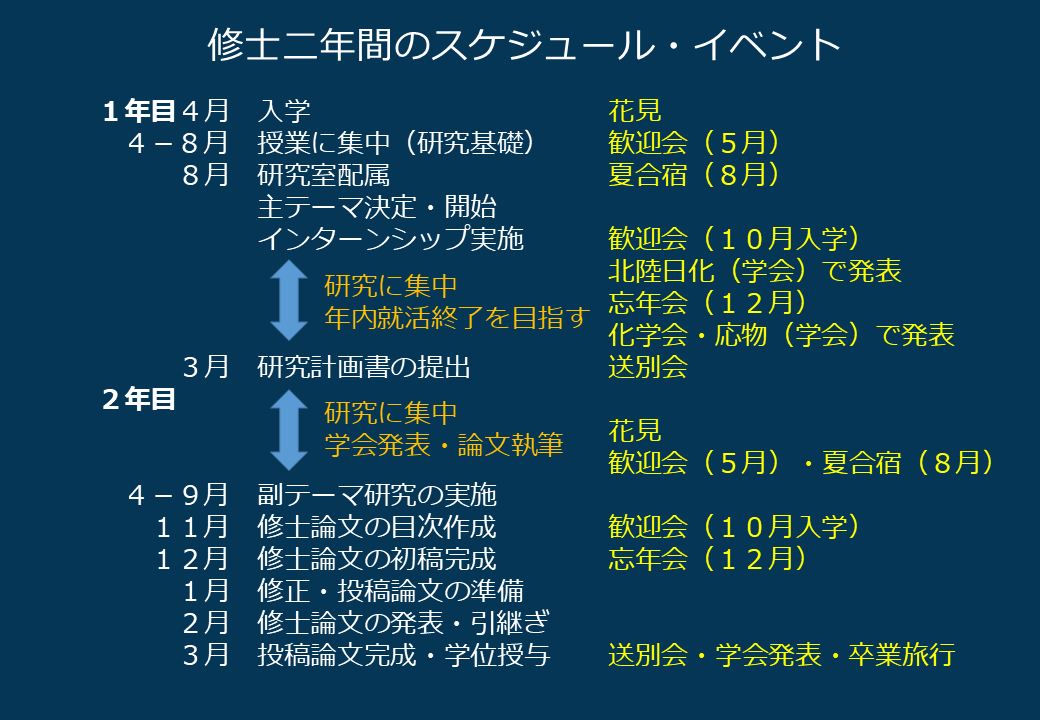

メリハリのある研究生活を

修了した時に良い2年間だったと思えるような生活をして頂きたいと思っています。研究生活は、メリハリのある生活を心がけて頂くために、平日は研究に集中し、土日祝日は用事がないなら研究室に来ないことを勧めています(ホントです)。不必要に夜中に1人で実験することも避けるように指導しています。週2回の全体のゼミは英語で行っています。英語が難しい学生には日本語で個別指導をします。日本人学生の場合、入学時にTOEICで400点台から修了時は600点以上になります。英語力を伸ばしたい日本人学生には絶好の環境です。イベントは下の方に記載してありますが、嫌でなければできるだけ参加して欲しいと思っています。

研究の進め方

主テーマは指導教員と具体的に何度か相談の上、決定されます。研究の進め方は、能力や分野経験の有無などに配慮します。修士の学生には研究の成果は強く求めませんが、個々人の成長を求めます。週2回のゼミ(研究相談と文献紹介を当番制で実施します。目安は1か月に1回ずつ担当します。)を通して、先輩や教員の助けを借りながら、自ら調べ、考える力をコツコツと身に着けていきます。英語の会話スキルの向上も自然に期待できます。実践の場として、高分子化学、無機化学、電気化学、錯体化学、表面物理化学等に基づいた研究を行うことで次のスキルが身に付きます。

1.問題発見と解決方法。

2.材料合成や各種分析方法等の専門性の習得。

3.論理的思考に基づいたデータの解釈方法と表現(プレゼン)方法

特にプレゼンについては、資料の作成から発表方法まで、センスに頼らないプレゼンテーション技術を時間をかけて身に着けることを目指します。

奨学金情報

博士後期課程は全員に対して、希望すればUA(ユニバーシティアシスタント)により授業料相当の支援があります。また、JAISTの次世代特別研究員は学振DCと同等の支援があります。こちらは入学前に選考を終えますので注意が必要です。

博士前期・後期課程入学後のJASSOの貸与は100%です。国際会議の発表や論文を出すなど優れた成果がある場合、免除申請ができます。過去の先輩の多くは半額免除対象となっています。また、返還義務なしの奨学金も多くあります。奨学金の情報はこちらへにまとめてあります。

奨学金ではありませんが、長尾研では研究や授業のサポートをパートタイムの形で必要な分だけサポートしますので、学費や生活費を賄えます。

学費・生活費の試算

修士2年間で180-200万必要です。JAIST周辺は町から離れており、誘惑が少ないので2年間または3年間勉強に打ち込みたい人にはとても良い環境です。実験設備は田舎にぽつんとある大学とは思えないほどに先端機器にあふれていて充実しています。何より、生活にかかるコストが都会と比べると驚くほど安いです。学生宿舎は電気代入れて月1.5万円くらいです。生活費は派手な生活でなければ月5万円位が目安だそうです。2年間で5万円x12ヵ月x2年間=120万円です。これに入学料と授業料半額免除を仮定すると2年間で必要な学費と生活費は大体180-200万円です。近くでアルバイトを探すのは大変です。長尾研ではアルバイトとして研究や授業のサポートをLA,TA,RA,UAの形で行っています。希望するならば学費全てをサポートします。共同研究の測定をお願いすることが多く、論文に名前も入る特典も付き、奨学金返済免除の可能性も高まります。大学内はWifi環境が整っているので宿舎にインターネットの回線を契約する必要はありません。Wifiを使い倒すことでスマホの代金を節約している学生もいます。多くの学生は自炊をしており、2年間もしくは3年間で修了する間に料理がかなり上手になるそうです。このあたりは魚がおいしいので料理や食材にこだわるようになる学生もいます。本学への進学を社会人としてスタートを切るためのトレーニング期間と捉えると、コストパフォーマンスは相当に高いです。

学生・研究員の内定・就職先

就職のサポートは、将来取り組んでみたいことや出身地など学生一人一人の想いを聞いて、少ししつこい位にきめ細かにサポートを行うため、学生は早期に内定を得ることができています。

古河電池、東京電力、京セラ、住友ゴム、グンゼ、サンコロナ小田、京セラドキュメントソリューション、東芝ライフスタイル、トッパンTDKレーベル、ヨコオ、マイクロンメモリジャパン、キャタラー、福井村田製作所、高周波熱錬、サンメーケミカル、堀場テクノサービス、加賀東芝エレクトロニクス、ニフコ、FICT、スクリーン、大日本印刷、Astemo、富山市公務員など

(留学生)タイ旭化成スパンデックス、タイ石油公社(PTTGC)、ダイキン工業Fluorochemicals(中国)、村田製作所(中国)、日本ペイント(中国)、ATL(中国)など

(アカデミック)タイNanotech(国研)、バングラデシュ大学教員(3名)、韓国ウルサン科技大ポスドク、東北工業大学助教→四川大学教授、中国ハルビン工業大准教授、インド国立研究所研究員(電気化学)→米国NISTリサーチャー、シンガポール国立大ポスドクなど

修士論文・博士論文テーマ例

博士論文 (PhD thesis)

・Lyotropic Liquid Crystalline Property, Organized Structure and Pressure Response in Highly Proton-Conductive Sulfonated Polyimide Thin Films

・Synthesis and Properties of Fluorene Based Anion Conducting Membranes for Fuel Cells

・Hydration and Anion Conductive Properties of Anion Exchange Thin Films

・Synthesis of weak acid polymers and investigation of electrical properties toward field-effect transistors (FETs)

・Proton transport property and organized structure in polymer electrolyte thin films

(Project was ended.)

・Electrochemical Oxidation of Ascorbic Acid by Hierarchical Catalysts

・Designed Synthesis of Functional Covalent Organic Frameworks

・Synthesis of Cross-linked Multilayer Thin Films using Molecular Layer Deposition (MLD) Technique

・Surface-Induced Assembly for Molecular Arrangement in Thin Film based on Porphyrin Coordination Networks

・Fabrication of Porphyrin-based Polyurea Thin Film by Solution-based Molecular Layer Deposition (MLD) Technique

・Synthesis of Cross-linked Multilayer Thin Films using Molecular Layer Deposition (MLD) Technique

修士論文

・リチウム型リオトロピック液晶性高分子電解質の構造およびイオン伝導度

・高分子電解質型燃料電池への応用に向けたアニオン伝導性ポリマーの合成

・金属触媒界面におけるアニオン交換膜の水分子吸着特性とアニオン輸送特性

・アニオン交換膜型燃料電池用Ni担持バイポーラプレートの研究

・直接ヒドラジン燃料電池に向けたNi-Co-Cu三元系触媒を担持したニッケルフォームによる電解酸化

・プロトン交換膜を用いた充電式プロトン電池の開発

・半脂環式アルキルスルホン化ポリイミド薄膜の組織構造とプロトン輸送特性

・リオトロピック液晶性を示す高プロトン伝導性半脂環式スルホン化ポリイミドの合成

・スルホン化ポリイミド薄膜の親水性側鎖がプロトン伝導性に与える影響

・スルホン化ポリイミド薄膜のアルキル側鎖長が組織構造とプロトン伝導度に及ぼす影響

・スルホン化ランダム共重合ポリイミドの組織構造化とプロトン輸送特性

(2019年以前)

・ネットワークナノ構造(MOF, COF etc.)

・Layer-by-Layer法を用いたポルフィリン積層ナノ構造の光電気化学特性

・Layer-by-Layer法を用いたMOFs合成における湿度の影響

・Layer-by-Layer法を用いた表面誘起配列法の開発

・ポルフィリン積層ナノ構造の化学的安定性の評価

・光機能性COFの合成と評価

・Molecular Layer Deposition (MLD)を用いた有機多層膜の合成

プレスリリース・研究紹介