研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。磁石と光で機能制御可能なナノ粒子の開発に成功! -高性能がん診断・治療に向けて-

磁石と光で機能制御可能なナノ粒子の開発に成功!

-高性能がん診断・治療に向けて-

【ポイント】

- 磁性イオン液体とカーボンナノホーンから成る複合体の作製に成功

- 当該ナノ粒子の磁場応答性とEPR効果により標的とする腫瘍内に効果的に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、抗がん作用、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

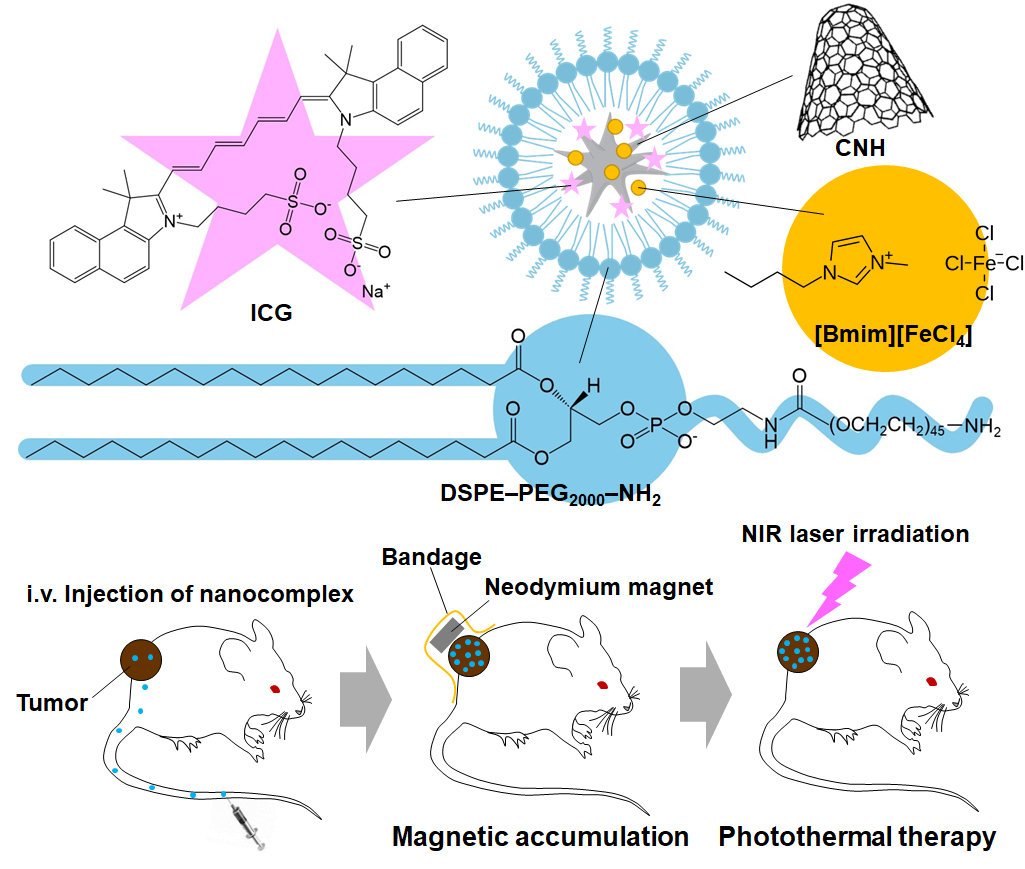

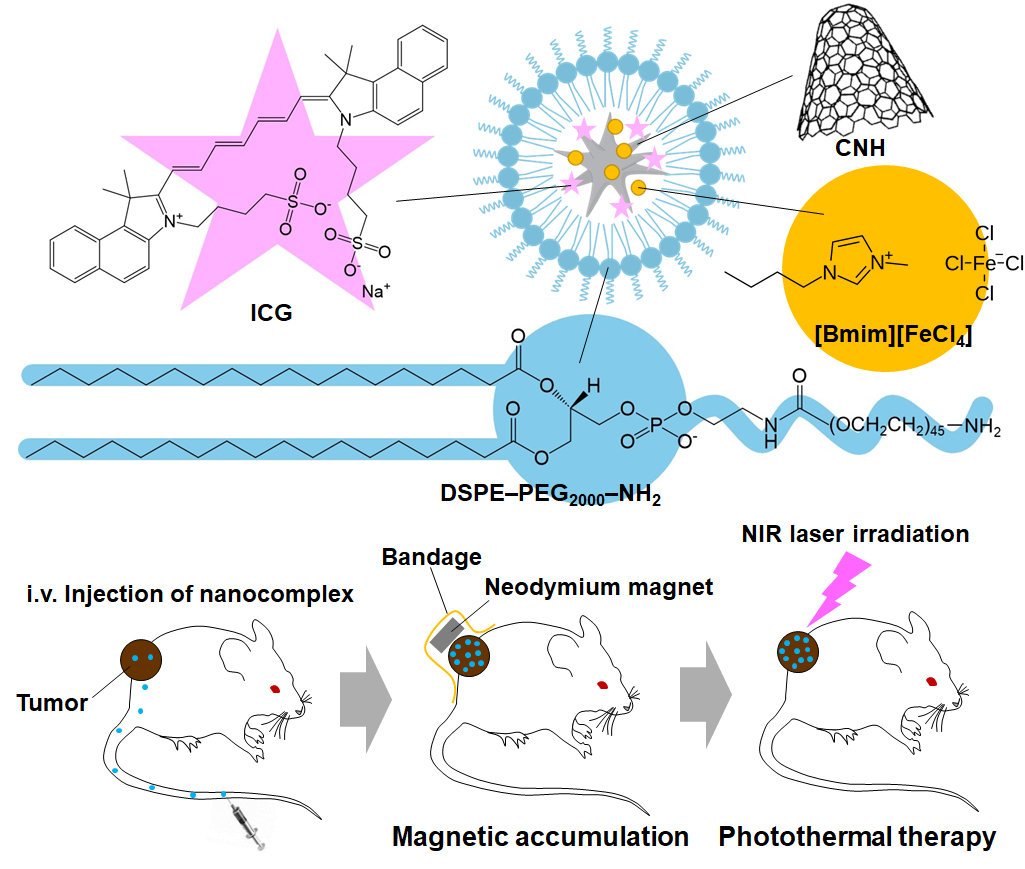

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らは、カーボンナノホーン*1表面に磁性イオン液体*2、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン*3)、分散剤(ポリエチレングリコール-リン脂質複合体*4)を被覆したナノ粒子の作製に成功した(図1)。得られたナノ粒子は、ナノ粒子特有のEPR効果*5のみならず、磁性イオン液体に由来する磁場駆動の腫瘍標的能によって、大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に効果的に集積し、磁性イオン液体に由来する抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光*6により、インドシアニングリーンに由来するがん患部の可視化とカーボンナノホーンに由来する光熱変換による多次元的な治療が可能であることを実証した。さらに、マウスを用いた生体適合性試験などを行い、いずれの検査からもナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待される。 |

【研究背景と内容】

がんは世界における死亡の主な原因の1つである。世界保健機関 (WHO) によると、2020年には約1,000万人のがん患者が亡くなっている。とりわけ先進国の人口の高齢化と生活習慣の要因により、症例数は引き続き増加すると予想されている。科学、技術、社会の発展が大きく進歩したにもかかわらず、従来の抗がん剤の特異性の低さ、重篤な副作用、転移性疾患に対する有効性の限界などが相まって、がんは依然として重要かつ世界的な健康課題となっている。従って、より効果的かつ安心・安全な先進がん診断・治療技術の開発は急務である。

イオン液体は、低融点、低揮発性、高イオン濃度、高イオン伝導性などの特長を持つ室温で液体として存在する塩であり、コンデンサ用電解液や帯電防止剤、CO2吸収剤などの様々な産業用途に応用されており、とりわけ環境・エネルギー分野で注目されている。また、近年イオン液体に抗がん作用があることが見出されており、上記の分野のみならず医療分野への応用展開も期待されている。

そもそもイオン液体という物質は、陽イオン分子と陰イオン分子という極めてシンプルな2種類の構成要素で成り立っている。つまり、陽イオン側と陰イオン側の両方に多様な可能性があることから、両者の組み合わせとなるイオン液体には、膨大な種類が存在しうることになる。そのためイオン液体は「デザイナー溶媒」と呼ばれている。例えば、陽イオンが1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム、陰イオンが塩化鉄であるイオン液体([Bmin][FeCl4])は、ネオジム磁石程度の磁場に応答する「磁性イオン液体」として知られている。磁石に反応する流体としては、この磁性イオン液体の他に、磁性流体という粉末磁石を懸濁させた油などが知られている。しかし、従来の磁性流体は、固体と液体に分離してしまいやすく不安定であった。磁性イオン液体は極めて安定であり、揮発せず、燃えないなどのイオン液体特有の性質を保持している。このため磁性イオン液体は、固体磁石にはできなかった液体磁石の新しい用途に向けて応用が期待されている。しかし、このような磁性イオン液体の高い潜在能力に反して、これまで報告されている磁性イオン液体の応用例は、化学物質の抽出や分離に限られていた。

一方、ナノ炭素材料の一つであるカーボンナノホーン(CNH)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけバイオメディカル分野で大きな注目を集めている。都教授は、CNHが生体透過性の高い波長領域(650~1100 nm)のレーザー光により容易に発熱する特性(光発熱特性)を世界に先駆けて発見し、当該光発熱特性を活用したがん診断・治療技術の開発を推進している(※1)。また、都研究室では、革新的がん診断・治療技術に向けてCNHのさらなる高性能化・高機能化に取り組んでいる(※2)。

(※1) https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/08/17_2.html

(※2) https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2024/08/22-1.html

本研究では、磁性イオン液体([Bmin][FeCl4])と光発熱素材(CNH)を複合化した新規ナノ粒子を開発し、がん診断・治療技術への可能性を調査した。より具体的には、[Bmin][FeCl4]、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン)、分散剤(ポリエチレングリコール-リン脂質複合体)を被覆したCNH([Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体)をがん患部に同時に送り込むことで、[Bmin][FeCl4]に由来する磁場応答性と抗がん作用に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光を用いることで、インドシアニングリーンに由来する近赤外蛍光特性を用いた患部の可視化やCNHに由来する光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療の実現を目指した。

当該目標を達成するために、今回開発した技術では、簡便な超音波照射によって[Bmin][FeCl4]、近赤外蛍光色素(インドシアニングリーン)、ポリエチレングリコール-リン脂質複合体をCNH表面に吸着させることで、CNHを水溶液中に分散できるようにした(図1)。この方法で作製した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体は、7日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し抗がん作用を発現すること、近赤外レーザー光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

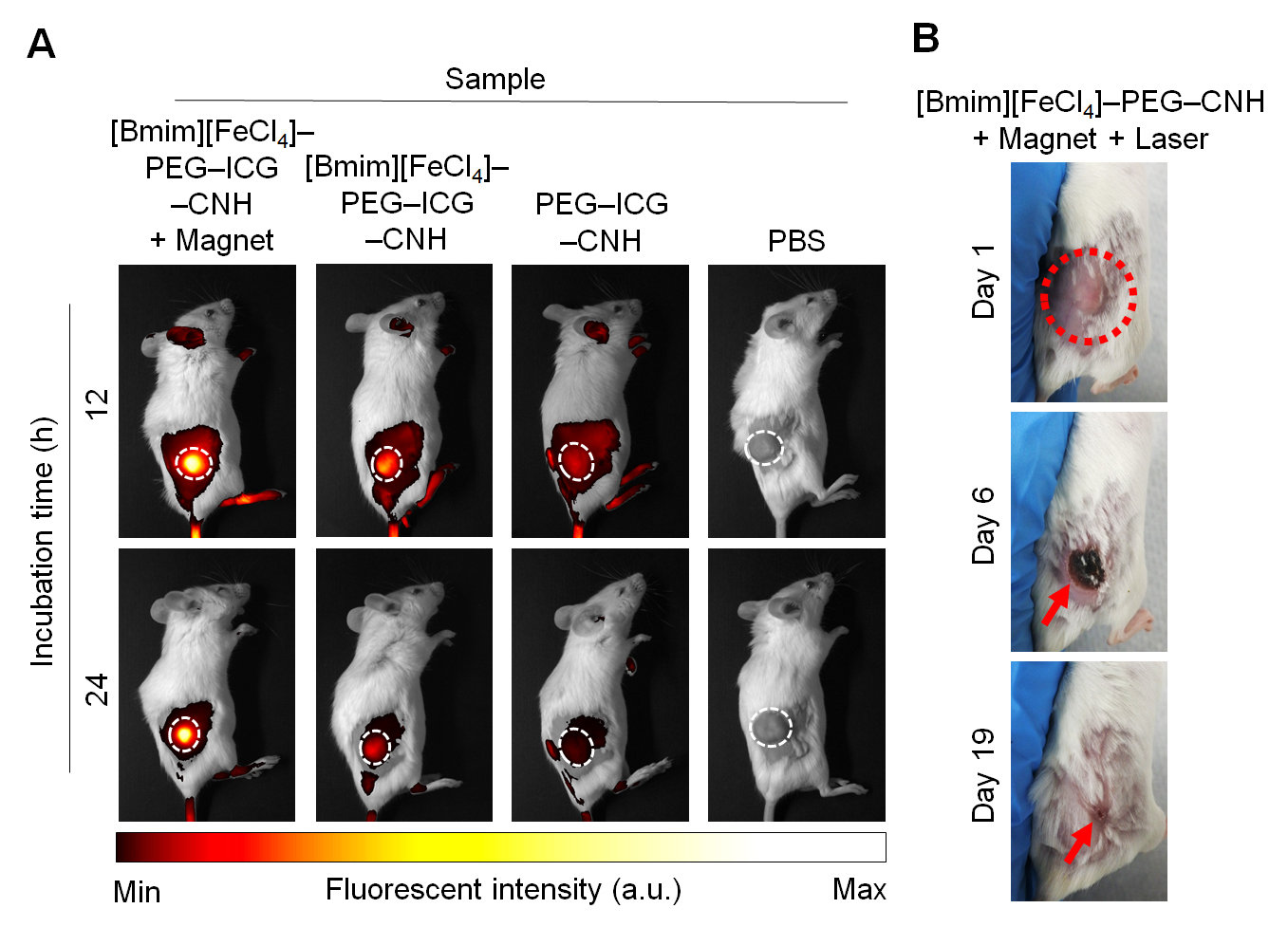

大腸がんを移植して約10日後のマウスに、当該[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体を尾静脈から投与し、医療用バンデージを使って患部に小型のネオジウム磁石を24時間張り付けた後に740~790 nmの近赤外光を当てたところ、がん患部が蛍光を発している画像が得られた(図2A)。また、当該ナノ粒子が、ネオジウム磁石を用いない場合や磁性イオン液体を被覆していないナノ粒子(PEG‒ICG‒CNH複合体)に比較して、がん組織に効果的に取り込まれていることが分かった(図2A)。そこで、当該ナノ粒子([Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体 + 磁場)が集積した患部に対して808 nmの近赤外レーザー光を照射したところ、[Bmin][FeCl4]に由来する抗がん作用に加え、CNHの光熱変換による効果で5日後には、がんを完全に消失させることが判明した(図2B)。

一方、腫瘍内における薬効メカニズムを組織学的評価により調査したところ、とりわけ磁場印可とレーザー照射した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体においてがん細胞組織の顕著な破壊が起こることが明らかとなった。

さらに、[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体をマウスの静脈から投与し、生体適合性を組織学的検査、血液検査、体重測定により評価したが、いずれの項目でも[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した[Bmin][FeCl4]‒PEG‒ICG‒CNH複合体が、革新的がん診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジーや光学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、2025年3月3日に生物・化学系のトップジャーナル「Small Science」誌(Wiley発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、大学発新産業創出基金事業スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1.様々な機能性分子を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

図1.様々な機能性分子を被覆したナノ粒子の作製と本研究の概念。

CNH: カーボンナノホーン、ICG: インドシアニングリーン、[Bmim][FeCl4]: 磁性イオン液体、

DSPE‒PEG2000‒NH2: ポリエチレングリコール-リン脂質複合体。

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

図2. ナノ粒子をがん患部に集積・可視化(A)し、光照射によりがんを治療(B)

(赤色の囲いは腫瘍の位置、赤色の矢印は消失した腫瘍の位置をそれぞれ示している)。

【論文情報】

| 掲載誌 | Small Science |

| 論文題目 | Multifunctional magnetic ionic liquid-carbon nanohorn complexes for targeted cancer theranostics |

| 著者 | Yun Qi, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2025年3月3日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/smsc.202400640 |

【用語説明】

飯島澄男博士らのグループが1998年に発見したカーボンナノチューブの一種。直径は2~5 nm、長さ40~50 nmで不規則な形状を持つ。数千本が寄り集まって直径100 nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬品の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めている。

磁気力によってイオンが移動する液体。

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外レーザー光を照射すると近赤外蛍光と熱を発することができる。

ポリエチレングリコールとリンを含有する脂質(脂肪)が結合した化学物質。脂溶性の薬剤を可溶化させる効果があり、ドラッグデリバリーシステムによく利用される化合物の一つ。

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみ、がん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和7年3月6日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2025/03/06-1.html令和6年度 第3回 超越バイオメディカルDX研究拠点 エクセレントコアセミナー

下記のとおりセミナーを開催しますので、ご案内します。

| 日 時 | 令和7年3月13日(木) 15:30~16:50 |

| 場 所 | JAISTイノベーションプラザ 2F シェアードオープンイノベーションルーム |

| 講演者 | 金沢医科大学医学部解剖学Ⅰ,医学博士 八田 稔久 教授 金沢医科大学総合医学研究所 島崎 猛夫 准教授 |

| 講演題目 | 島崎准教授(15:30~16:10) バイオデジタルツインを目指した生体模倣システムと細胞加工技術 八田教授(16:10~16:50) 生物標本透明化技術の開発とその社会実装に向けた取り組み ※講演要旨は別添フライヤーのとおり |

| 参加申込 | ・参加費無料 ・要予約(定員30名) 下記の担当へメールにてお申し込みください。 【本件担当・予約申込先】 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点長 松村 和明(mkazuaki@jaist.ac.jp) |

光電極の反応メカニズムを解明 ~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 東京都公立大学法人 東京都立大学 国立大学法人東京科学大学 Swansea University |

光電極の反応メカニズムを解明

~光の強度変化で見えた新たな課題と可能性~

【ポイント】

- 周波数データの先進的解析により、水分解反応中の電子の動きを時間領域で可視化

- 電子と正孔の再結合過程を3種に分類し、電場と光の強さで変化するメカニズムを解明

- 反応のボトルネックとなる遅い反応過程を発見し、水分解反応の効率低下要因を特定

| 光電気化学的な水分解は、クリーンな水素を生成する有望な技術ですが、その効率は電子と正孔の再結合1によって大きく制限されています。この課題を克服するためには、電荷の分離と移動の特性を詳細に分析し、再結合のメカニズムを明確にすることが不可欠です。 今回、北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)張葉平特別研究員(日本学術振興会特別研究員PD)、東京都立大学(学長・大橋隆哉、東京都八王子市)都市環境科学研究科天野史章教授、Dr. Surya Pratap Singh、東京科学大学(旧・東京工業大学、理事長・大竹尚登、東京都目黒区)物質理工学院材料系宮内雅浩教授、山口晃助教、Dr. Yue Yang、Imperial College London (United Kingdom) Prof. Salvador Eslava、Ms. Mengya Yang、Dr. Junyi Cui、Prof. James R Durrant (Swansea University, United Kingdomと兼務)、Dr. Daniele Benettiの共同研究チームは、「光強度変調光電流分光法(IMPS)2」と「緩和時間分布(DRT)解析3」を組み合わせた新たな分析手法を適用し、光電極の動作環境下でのその場観察を行いました。その結果、これまで一つの現象として捉えられていた電子と正孔の再結合が、実は異なる3つの過程に分かれていることを明らかにしました。さらに、反応速度が遅い領域に未知の"サテライトピーク4"が存在することを発見し、これが電子移動や反応のボトルネックとなる可能性を示しました。本研究の成果は、光触媒や光電極材料の効率的な設計につながるものであり、2025年2月22日付けで「Journal of the American Chemical Society」誌に掲載されました。 |

【研究の背景】

光触媒は、太陽光というクリーンで無尽蔵なエネルギーを利用して水素を生成する技術として注目されています。しかし、実用化に向けた大きな課題のひとつが、「電子と正孔の再結合」です。これは、光によって励起された電子が、化学反応に利用される前に元の状態に戻ってしまう現象で、エネルギー変換の効率を大きく低下させます。従来の研究では、この再結合がどのように起こるのかを詳細に分析することが難しく、単純化したモデルで説明されることがほとんどでした。そこで、研究チームは、再結合過程には複数のメカニズムが混在する可能性があると考え、周波数ごとの電流の応答を時間ごとの変化として"見える化"する解析手法を適用することで、光照射下での電子や正孔の動的な過程を捉えその詳細を明らかにしました。

【研究の詳細】

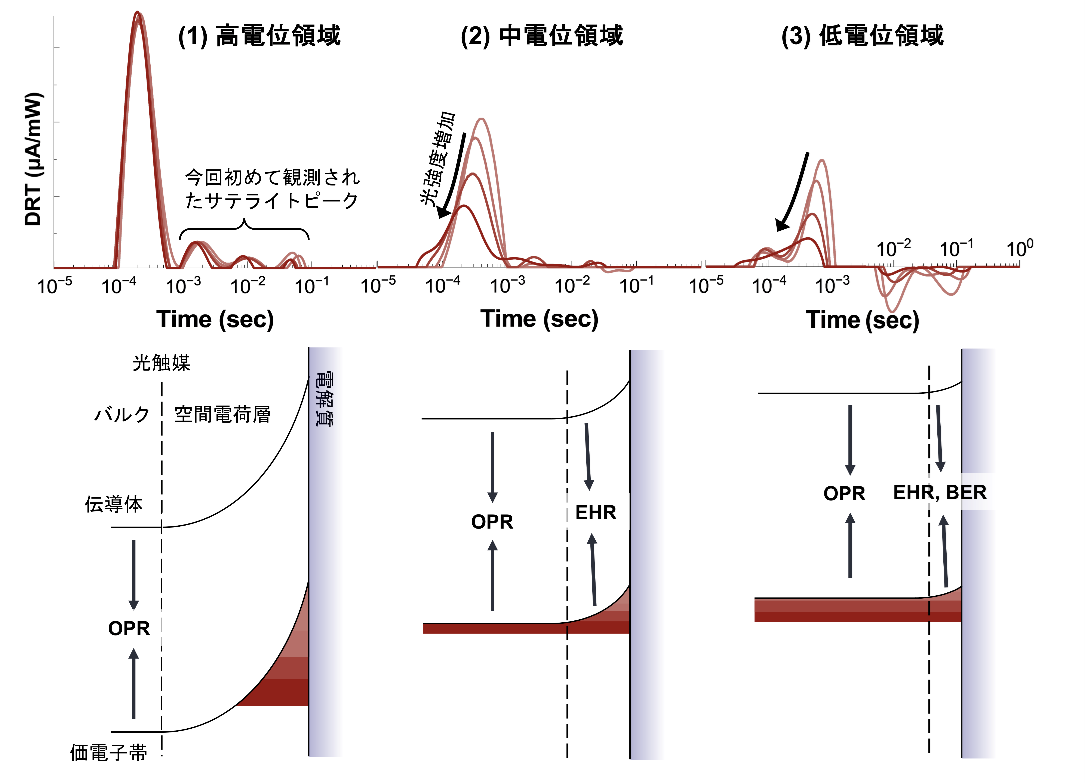

本研究では、光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて、水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析しました。まず、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」を用いて、光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し、光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定しました。次に、「緩和時間分布(DRT)解析」を適用し、得られたデータを時間領域に変換することで、これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が、実際には複数のプロセスに分かれていることを"見える化"することに成功しました。異なる光強度でIMPSを測定した結果、次の3つの異なる電位領域が存在することがわかりました。

(1) 高電位領域:光強度に依存せず、安定した電流応答を示す

(2) 中電位領域:光強度に強く影響される再結合プロセスが支配的

(3) 低電位領域:逆電子移動(BER)が発生し、光電流が抑制される

| 図 本研究で明らかにした、3つの電位領域における光触媒プロセスの緩和時間分布、およびそれに対応する半導体電極のバンド曲がり5モデル。電位領域ごとのバンド構造をもとに、異なる3種の再結合プロセス(OPR、EHR、BER)を分類することに成功した。 |

さらに、これらのメカニズムを半導体電極におけるバンド曲がりモデルと対応付けることで、これまで一括りにされていた「バルク再結合」を「過剰な光侵入による再結合(OPR)」と「過剰な正孔による再結合(EHR)」いう2種類に分類し、それぞれの特徴を明らかにしました。また、これまで観測されていなかった遅い反応過程が"サテライトピーク"として高電位領域に現れることを確認しました。このピークは光強度や反応条件によって変化し、特に表面の正孔密度によって再結合経路と競合する可能性が示唆されました。

【今後の展望】

本研究の成果により、光電気化学的な水分解反応のボトルネックとなる反応過程をより正確に特定できるようになりました。これにより、光触媒や半導体電極のさらなる高効率化に向けた新たな材料設計の指針が示されます。今後は、異なる材料や反応環境での適用を進めることで、実用化に向けた最適な設計戦略を提案していく予定です。光触媒および光電気化学的な水分解の性能向上により、水素エネルギーの普及が加速し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献することが期待されます。

【論文情報】

| 掲載誌 | Journal of the American Chemical Society |

| 論文題目 | Analysis of TiO2 Photoanode Process Using Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy and Distribution of Relaxation Times |

| 著者 | Yohei Cho, Mengya Yang, Junyi Cui, Yue Yang, Surya Pratap Singh, Salvador Eslava, Daniele Benetti, James R Durrant, Akira Yamaguchi, Masahiro Miyauchi, and Fumiaki Amano |

| 掲載日 | 2025年2月22日 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/jacs.4c17345 |

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業「JP20H02525, JP21J21388, JP22KJ1272, JP23K26735, JP23K17953, JP24KJ1201, JP24H00463」、東京都立大学、東京工業大学物質・情報卓越教育院、英国工学・物理科学研究会議(EPSRC, Grant EP/S030727/1)、Imperial College Londonからの支援を受けたものです。

【受賞】

本研究は、光エネルギーの化学変換と太陽光エネルギーの有効利用、および人工光合成をテーマとする国際会議でOral Presentation Awardを受賞しています。

【用語説明】

光触媒や半導体電極が光を吸収すると電子と正孔(電子の抜けた穴)が生成される。これらの電荷が化学反応に利用される前に再び結びついて消失してしまう現象。再結合が起こると、エネルギーが熱や光として失われ、反応効率が低下するため、光触媒や半導体電極の性能を向上させるには、再結合を抑える必要がある。

光の強度をわずかに変化させ、そのときの周期的な電流応答を周波数ごとに測定することで、半導体電極内部の電子の動きを解析する手法。動作環境下の光電極をそのまま観察できる「オペランド分光法」の一種。一定の電位を保ったまま測定できるため、半導体内部の電場変動による測定誤差が少なく、光強度や電位の影響を精度よく観察できる。

周波数領域のデータを時間領域に変換することで、どの時間スケールで反応や再結合が起こっているかを特定する解析手法。事前に複雑な数理モデルを使う必要がなく、複数の反応過程を分離して評価できる。それぞれの反応過程がどのくらいの時間で進行するかを示す時定数を「緩和時間」と呼ぶ。

DRT解析の結果として、主な反応プロセスであるメインピークとは別に観測された新たなピーク。今回の研究では、IMPSの解析で初めてサテライトピークの存在を明確に捉え、それが再結合と競合する要因になりうることを明らかにした。

半導体電極の表面付近において、電荷の分布によってエネルギーバンド(電子が存在できるエネルギー準位の範囲)が曲がる現象。これは、外部から電場が加わったり、半導体が電解質と接触したりすることで生じる。バンド曲がりの状態によって、電子や正孔がどのように移動し、化学反応に寄与するかが決まる。本研究では、電位によってバンド曲がりを精密に制御することで、各状態に対応する再結合プロセスを明らかにした。

令和7年2月25日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2025/02/25-1.html金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第4回共同シンポジウム with 第16回ライフサイエンス研究交流セミナーを開催

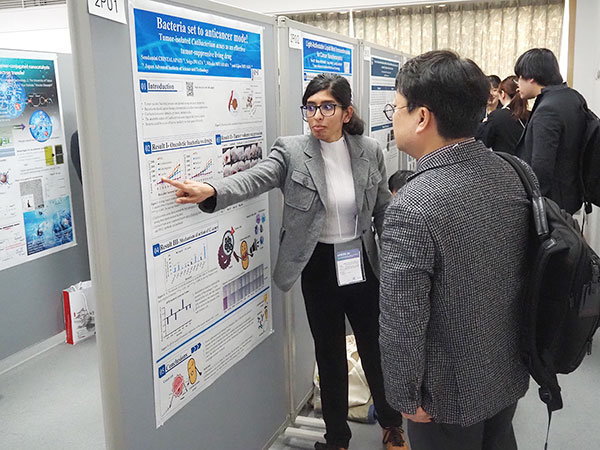

令和7年2月3日(月)、金沢大学自然科学系図書館棟1階大会議室において、金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 第4回共同シンポジウム with 第16回ライフサイエンス研究交流セミナーを開催しました。

金沢大学と本学は、平成30年度より融合科学共同専攻における分野融合型研究を推進してきましたが、昨年度より、融合科学共同専攻の活動にとどまらず、両大学間の共同研究の発展と促進を目的に共同シンポジウムを開催しており、今回は4回目の開催となりました。また今回は、金沢大学内で平成27年度から定期的に開催してきたライフサイエンス研究交流セミナーとの合同開催とし、ポスターセッションを開催しました。

「健康長寿」をテーマに開催した今回の共同シンポジウムは、金沢大学 和田隆志 学長による開会挨拶後、がん治療や老化細胞の解析等に係る先進的な研究開発および両学間での共同研究の成果等について、本学 物質化学フロンティア研究領域 栗澤元一 教授、金沢大学 がん進展制御研究所長 鈴木健之 教授、本学 物質化学フロンティア研究領域 都英次郎 教授、金沢大学 がん進展制御研究所 城村由和 教授にそれぞれご講演いただき、本学 寺野稔 学長の挨拶をもって閉会となりました。

また、共同シンポジウム終了後、ライフサイエンス研究交流セミナーとして、両大学の若手研究者・学生によるポスターセッションが開催され、ライフサイエンス分野に係る自身の研究成果の発表を通じ、他研究者との活発な意見交換が行われました。リラックスした空間の中、多くの研究者が積極的に情報交換を行い、異分野の研究者との研究交流も促進される大変有意義な機会となりました。

今後とも本シンポジウムが両大学間の共同研究発展の端緒となるよう推進して参ります。

開会の挨拶をする和田学長

シンポジウムの様子

講演①「難治性疾患治療を変える薬効増幅型緑茶カテキン・ナノ粒子の開発」栗澤 元一 教授(本学 物質化学フロンティア研究領域、 超越バイオメディカルDX研究拠点)

講演②「がん悪性進展におけるエピゲノム・エピトランスクリプトーム制御の解明に向けて」鈴木 健之 教授(金沢大学 がん進展制御研究所 所長)

講演③「光細菌を利用したがん診断・治療技術」都 英次郎 教授(本学 物質化学フロンティア研究領域、 超越バイオメディカルDX研究拠点)

講演④「革新的な健康寿命延伸法創出に向けた老化細胞多様性の包括的解明」城村 由和 教授(金沢大学 がん進展制御研究所)

閉会のあいさつをする寺野学長

ポスターセッションの様子①

ポスターセッションの様子②

令和7年2月12日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2025/02/12-1.html学生の鈴木さんがeMEDX-24においてOutstanding Student Poster Awardを受賞

学生の鈴木超さん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、松村研究室)が、International Symposium on Exponential Biomedical DX 2024(eMEDX-24)においてOutstanding Student Poster Awardを受賞しました。

eMEDX-24は令和6年12月19日~20日にかけて石川県にて開催されたバイオマテリアルとDXの融合に関する国際会議です。同会議では、ウェルビーイングの実現に貢献することに重点を置き、高分子やナノマテリアルなどの材料とコンピューターサイエンスの融合による医療材料研究に関する最新の研究成果について議論が行われました。

※参考:eMEDX-24

■受賞年月日

令和6年12月20日

■研究題目、論文タイトル等

Synthesis and Evaluation of Donor-Acceptor Conjugated Polymers for Thermo-responsive Protein DDS

■研究者、著者

鈴木超、松村和明

■受賞対象となった研究の内容

温度応答性の高分子を用いたドラッグデリバリーシステム(DDS)のための生体内での発熱源として、近赤外光を吸収して発熱するドナーアクセプター(DA)高分子の合成を行いました。このDAポリマーをナノ粒子化することに成功し、808nmの近赤外光を照射することで速やかな発熱を確認しました。今後はこのポリマーナノ粒子と温度応答性高分子を組み合わせることで、近赤外光に応答した薬物放出可能なDDSの創出に取り組んでいきます。

■受賞にあたって一言

今回、Outstanding Student Poster Awardを受賞することができ、大変光栄です。国内外の研究者、学生の方々から様々な質問をいただき、とても刺激的な機会となりました。これからもより一層研究に励みたいと思います。

令和7年1月31日

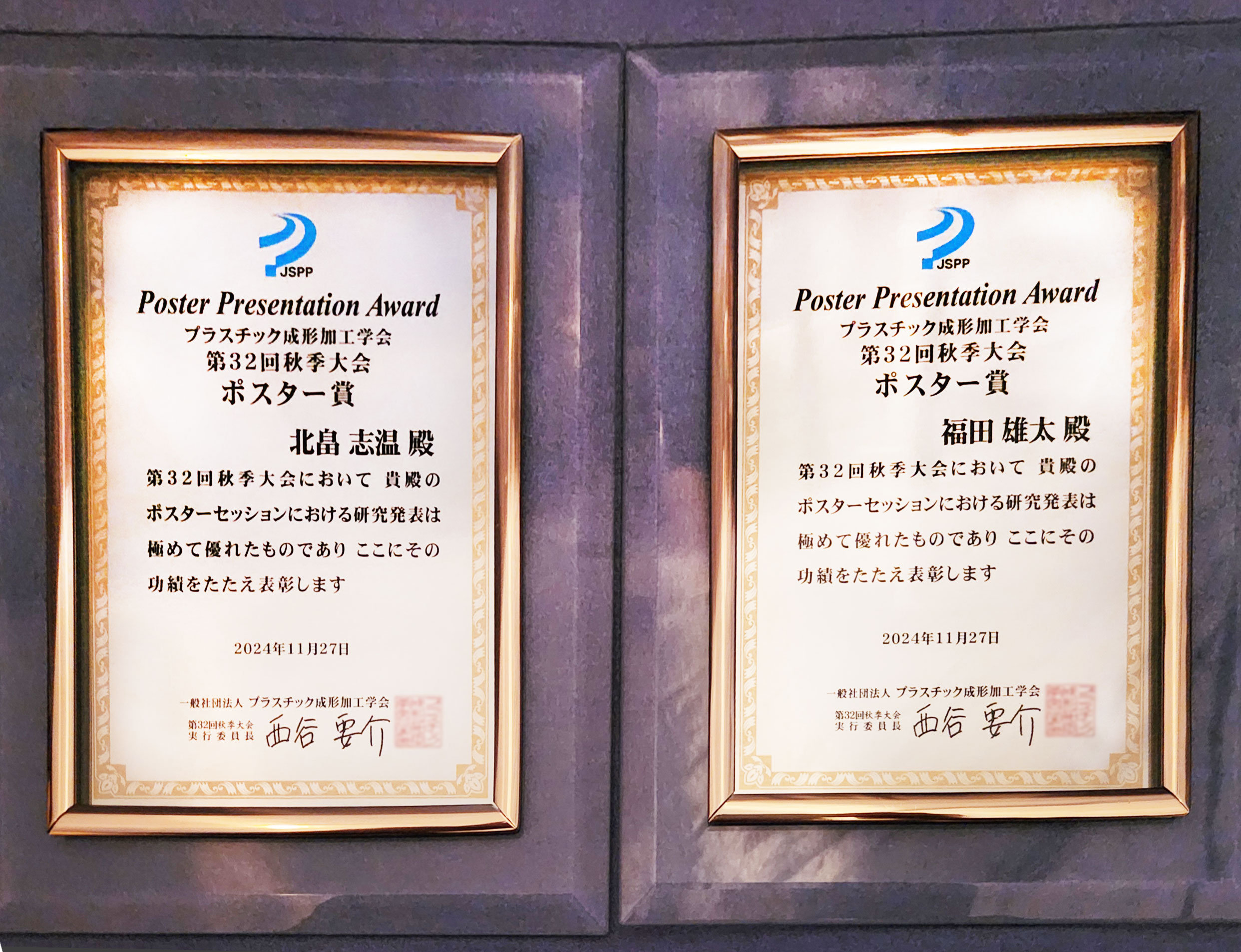

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2025/01/31-1.html学生の福田さんと北畠さんがプラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24においてポスター賞を受賞

学生の福田雄太さん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)と北畠志温さん(博士前期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が一般社団法人プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24においてポスター賞を受賞しました。

プラスチック成形加工学会は、プラスチック材料・成形条件・ベストな製品に至る全工程にわたって科学と技術のメスを入れ、プラスチックの新しい可能性を切り開くため、会員相互の情報交換や議論を行う場を提供しています。

第32回秋季大会成形加工シンポジア'24は、「美ら海に響け!成形加工の新たなハーモニー」をスローガンに、令和6年11月27日~28日にかけて、沖縄県にて開催されました。

※参考:プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24

■受賞年月日

令和6年11月27日

【福田雄太さん】

■研究題目、論文タイトル等

水素化ジシクロペンタジエンの添加によるポリプロピレンのモルフォロジー制御

■研究者、著者

福田雄太、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

食品包装フィルムなどに用いられているポリプロピレン(PP)の剛性を高める新しい手法として、PPと相溶する水素化ジシクロペンタジエンとの混合を提案した。この物質を添加すると、PPは結晶と非晶の中間状態であるメゾ相を経由して結晶化する。それによってPPの結晶構造を制御可能となり剛性が向上する。PPフィルムの薄膜化に繋がる技術である。

■受賞にあたって一言

この度はプラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24 においてポスター賞を受賞できたことを大変うれしく思っています。受賞にあたって日頃から熱心に指導してくださる山口政之教授および研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

【北畠志温さん】

■研究題目、論文タイトル等

ポリメタクリル酸メチルの添加によるポリプロピレンの流動誘起結晶化挙動の変化

■研究者、著者

北畠志温、山口政之

■受賞対象となった研究の内容

結晶性高分子であるポリプロピレン(PP)の流動誘起結晶化を飛躍的に促進する技術として、低分子量のポリメタクリル酸メチル(PMMA)を混合する手法を提案した。溶融状態においてPMMAは低粘度でありPP中で大きく変形するが、冷却過程で急激に増粘し、剛体粒子として作用する。その結果、結晶化温度近傍ではPPのみが変形を受け、流動誘起結晶化が進み成形体の剛性が高くなる。高剛性化を単純な方法で達成可能な新技術となる。

■受賞にあたって一言

この度は、プラスチック成形加工学会第32回秋季大会成形加工シンポジア'24におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。今後もよりいっそう研究活動に邁進していきたいと思います。

令和7年1月17日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2025/01/17-1.htmlInternational Symposium on Exponential Biomedical DX 2024を開催

2024年12月19日から20日にかけて、本学 超越バイオメディカルDX研究拠点主催の第1回国際シンポジウム「International Symposium on Exponential Biomedical DX 2024(eMEDX-24)」を石川ハイテク交流センターにて開催しました。本シンポジウムでは、「ウェルビーイングの実現」をテーマに、バイオメディカルサイエンス・テクノロジーの最前線で活躍する国内外の研究者・科学者が一堂に会し、多岐にわたるテーマについて自由闊達な議論が展開されました。参加者は総勢148名に上り、基調講演4件、特別講演9件、招待講演32件が行われました。

本学の寺野 稔 学長および大会長である超越バイオメディカルDX研究拠点長の松村 和明 教授による開会挨拶の後、東京女子医科大学 岡野 光夫 名誉教授と亜洲大学校 キ・ドン・パク 教授による基調講演が行われました。岡野名誉教授は温度応答性高分子材料の研究、パク教授は生理活性ヒドロゲルの研究について、それぞれ医療分野への応用を含めた最先端の成果を発表し、参加者の大きな関心を引きました。続いて、バイオメディカル分野で活躍するトップランナーの研究者による特別講演や招待講演が行われ、参加者同士の活発な意見交換が展開されました。また、北陸三県のバイオメディカル研究室に所属するJST次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)に採択された博士後期課程の学生が主催する特別セッションでは、博士号取得後のキャリアプランについて熱心な議論が交わされました。

二日目には、京都大学 秋吉 一成 名誉教授と韓国科学技術研究院 クァン・リョル・リー 博士による基調講演が行われました。秋吉名誉教授はバイオインスパイアードナノマテリアルを活用したドラッグデリバリーシステムの開発について、また、リー博士はマテリアルズR&Dデータにおけるスキーマおよび語彙の標準化に関する研究成果について講演されました。その後、バイオメディカル分野を牽引する第一線の研究者による特別講演や招待講演が続き、参加者間では熱心な議論や意見交換が行われました。また、国内外の学生による最新の研究に関するポスター発表(49件)が行われ、活発なディスカッションが繰り広げられました。その結果、4名の学生が最優秀学生ポスター賞を、8名の学生が優秀学生ポスター賞を受賞し、授賞式が執り行われました。その後、本学超越バイオメディカルDX研究拠点の栗澤 元一 教授および都 英次郎 教授による挨拶で締めくくられ、盛況のうちに終了しました。

本シンポジウムの開催を契機に、ウェルビーイングの実現に向けて、超越バイオメディカルDX研究のさらなる加速を目指して邁進してまいります。

開会の挨拶をする寺野 稔 学長(左)と

松村 和明 超越バイオメディカルDX研究拠点長

基調講演①

岡野 光夫 名誉教授

(東京女子医科大学)

基調講演②

キ・ドン・パク 教授

(亜州大学校)

基調講演③

秋吉 一成 名誉教授

(京都大学)

基調講演④

クァン・リョル・リー 博士

(韓国科学技術研究院)

SPRING主催特別セッション

ポスター発表

優秀学生ポスター賞受賞式

閉会の挨拶をする栗澤 元一 教授(左)と

都 英次郎 教授(右)

シンポジウムの様子

令和6年12月27日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2024/12/27-1.html物質化学フロンティア研究領域の都教授の研究課題が令和6年度TeSH GAPファンドプログラム『ステップ2』に採択

本学が金沢大学とともに主幹機関を務め、北陸3県の13大学・3高専が参画するスタートアップ創出プラットフォーム"Tech Startup HOKURIKU (TeSH)"のGAPファンドプログラム『ステップ2』に、物質化学フロンティア研究領域の都英次郎教授を研究代表者とする研究開発課題『超越がん細菌療法』が採択されました。

参考: R6年度 TeSH GAPファンドプログラム『ステップ2』採択者

TeSHは、2024年1月にJSTの"大学発新産業創出基金事業(2023-2027)スタートアップ・エコシステム共創プログラム"の"地域プラットフォーム"の一つに選ばれました。TeSHが支援するGAPファンドは、基礎研究の成果をビジネスとしての可能性を評価できる段階まで引き上げる「ステップ1」と、概念実証からスタートアップ組成までを支援する「ステップ2」からなります。

このたび都教授が採択されたステップ2は、最大3年間で6,000万円が支援されるもので、1年ごとに継続の可否が審査されます。また、共同で申請することが必須条件となっている事業化推進機関は『QBキャピタル合同会社』が担当し、事業化計画立案・事業育成、経営者人材のマッチングを担当します。

ステップ2のプログラムを通して、都教授とQBキャピタル合同会社が連携し、革新的なJAIST発スタートアップを創出することが期待されます。

なお、令和7年度のステップ1(支援金額500万円、1年間)は、2025年1月7日から2月28日まで募集します。スタートアップ企業の設立、事業化等により、自ら大学の研究成果の社会還元を目指す意欲のある教職員・学生(博士、修士)の皆様の積極的な応募を期待しています。

令和6年12月25日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2024/12/25-2.html第4回 金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 共同シンポジウム with 第16回ライフサイエンス研究交流セミナー

本学と金沢大学は、平成30年度より融合科学共同専攻における分野融合型研究を推進してきましたが、昨年度からは融合科学共同専攻にとどまらず、両大学間の共同研究の発展と促進を目指すことを目的に、共同シンポジウムを開催しています。

第4回である今回のテーマは『健康長寿』です。また当日は、金沢大学のライフサイエンス研究交流セミナーとの合同開催によるポスターセッションと懇談会も開催します。多数のご参加をお待ちしています。

| 開催日時 | 令和7年2月3日(月)13:30~18:00 |

| 会 場 | 金沢大学自然科学系図書館棟1階大会議室(金沢市角間町) ※第1部(共同シンポジウム)のみWebexにて同時配信 |

| テーマ | 健康長寿 |

| プログラム | ≪第1部:共同シンポジウム≫ 13:30~ オープニング(本シンポジウムの趣旨説明等) 13:35~ 開会挨拶 金沢大学 和田 隆志 学長 13:40~14:20 ≪講演1≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:栗澤 元一 教授 (本学 物質化学フロンティア研究領域、超越バイオメディカルDX研究拠点) 講演タイトル:難治性疾患治療を変える薬効増幅型緑茶カテキン・ナノ粒子の開発 14:25~15:05 ≪講演2≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:鈴木 健之 教授(金沢大学 がん進展制御研究所長) 講演タイトル:がん悪性進展におけるエピゲノム・エピトランスクリプトーム制御の解明に向けて 15:25~16:05 ≪講演3≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:都 英次郎 教授 (本学 物質化学フロンティア研究領域、超越バイオメディカルDX研究拠点) 講演タイトル:光細菌を利用したがん診断・治療技術 16:10~16:50 ≪講演4≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者: 城村 由和 教授(金沢大学 がん進展制御研究所) 講演タイトル:革新的な健康寿命延伸法創出に向けた老化細胞多様性の包括的解明 16:50~16:55 閉会挨拶 北陸先端科学技術大学院大学 寺野 稔 学長 ≪第2部:ライフサイエンス研究交流セミナー≫ ※対面限定 17:00~18:00 ポスターセッション・懇談会 ※ポスターセッションの詳細は追ってお知らせします(1月以降公開) |

| 参加申込 | 下記申込用フォームからお申込みください。≪事前登録必須≫ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=0g6hxA4YVkSXJwaXjM06YImL-UB_gg5Hr98loCM5w1pURTQ1S0tXVFFLMlZXNTVGRkdJOVQxQUExUC4u&route=shorturl ※〆切:2025年2月2日(日)まで |

| 備 考 | ・会場での参加、オンライン参加ともに事前申込みが必要です。 ・オンライン参加の方には、登録されたメールアドレスへ後日Webexの接続情報をお送りします。 ・来客用駐車スペースの利用可。 |

| 本件 問合せ先 |

研究推進課 学術研究推進係 TEL:0761-51-1907 E-mail:suishin@ml.jaist.ac.jp |

OIST-JAIST Joint Symposiumを開催

11月27日(水)、沖縄科学技術大学院大学(以下「OIST」という。) にて、OIST-JAIST Joint Symposiumを開催しました。

OISTと本学(JAIST)は、令和5年度に学術協力に関する基本協定を締結して両大学間の学術協力の強化を進めてきましたが、この度、両大学間の共同研究の発展と促進を目的に共同シンポジウムを開催しました。

"Collaborative Innovation for a Sustainable Future through Advanced Materials Science"をテーマに開催した今回のシンポジウムは、OIST カリン マルキデス 学長及び御手洗 哲司 研究担当ディーンによる開会挨拶後、OIST 細胞シグナルユニット 山本 雅 教授、本学 超越バイオメディカルDX研究拠点 栗澤 元一 教授、OIST パイ共役ポリマーユニット クリスティーヌ ラスカム 教授、本学 マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点長 谷池 俊明 教授から、それぞれ先進的な研究についてご講演いただき、OIST エイミー シェン プロボスト及び本学 永井 由佳里 理事(研究振興、社会連携担当)の挨拶をもって閉会となりました。

本シンポジウムが現地のみの開催であったにも関わらず、両大学から約50名の参加がありました。また、質疑応答の時間だけでなく、コーヒーブレイク中にも多くの研究者間で活発な意見交換が行われました。

シンポジウム終了後には、同日OISTと金沢大学ナノ生命科学研究所(NanoLSI)が開催していた8th NanoLSI Symposiumのポスターセッションに本シンポジウム参加者も出席しました。本学からは6名の研究者がポスターセッションにおいて、自身の研究成果を発表しました。同ポスターセッションには、OIST、NanoLSI、本学から総勢80名程の研究者が参加し、多角的な意見交換を繰り広げました。

本シンポジウムの開催は、今後の両大学間での強固な研究連携の構築を目指す上で、大変有意義なものとなりました。本シンポジウムが端緒となり、今後両大学間で新たな研究プロジェクトの発足等、持続可能な共同研究体制が築かれるよう、より一層注力して参ります。

開会の挨拶をするOIST マルキデス学長(左)と御手洗研究担当ディーン(右)

講演① "Development of a New

Methodology of Cancer Chemotherapy"

山本 雅 教授(OIST 細胞シグナルユニット)

講演② "Enhancing Healing Power with Green Tea Nanomedicine for Treatment of Intractable Diseases"

栗澤 元一 教授(本学 超越バイオメディカルDX研究拠点)

講演③ "Dual-catalytic Reactions to Promote Previously Inaccessible Reactions"

クリスティーヌ ラスカム 教授

(OIST パイ共役ポリマーユニット)

講演④ "Streaming Materials Discovery by High-Throughput Experimentation and Machine Learning"

谷池 俊明 教授(本学 マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点)

閉会の挨拶をするOIST シェンプロボスト(左)と本学 永井理事(右)

OIST、NanoLSI、本学のポスターセッション

令和6年12月6日

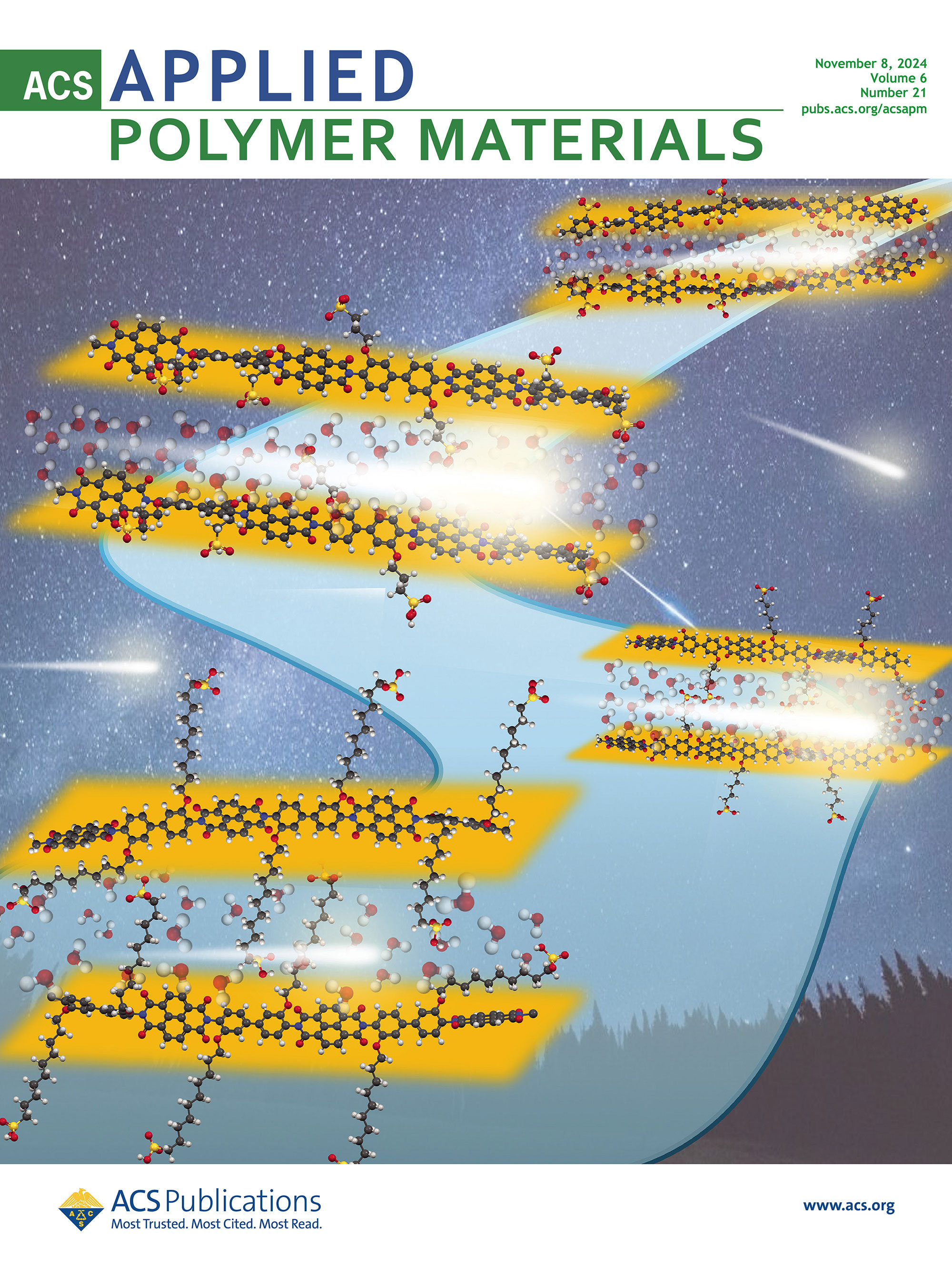

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2024/12/06-2.html修了生の本保さんらの論文がACS Applied Polymer Materials誌のSupplementary Coverに採択

修了生の本保徹也さん(平成31年3月、博士前期課程修了、長尾研究室)、小野祐太朗さん(平成30年3月、博士後期課程修了、長尾研究室)、物質化学フロンティア研究領域の青木 健太郎助教、長尾 祐樹教授らの論文が、ACS(アメリカ化学会)出版刊行のACS Applied Polymer Materials誌のSupplementary Coverに採択されました。

■掲載誌

ACS Applied Polymer Materials 2024, Volume 6, Issue 21

掲載日:2024年11月8日

■著者

Tetsuya Honbo, Yutaro Ono, Kota Suetsugu, Mitsuo Hara, Attila Taborosi, Kentaro Aoki, Shusaku Nagano, Michihisa Koyama, and Yuki Nagao*

■論文タイトル

Effects of Alkyl Side Chain Length on the Structural Organization and Proton Conductivity of Sulfonated Polyimide Thin Films

■論文概要

アルキルスルホン化ポリイミドのアルキル側鎖長を系統的に制御することで、一定の吸水量でラメラ組織間距離が線形的に拡大することを明らかにした。また、高プロトン伝導性、化学的安定性および耐水性を実現する最適な側鎖長も明らかにした。

論文詳細:http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.4c02490

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/aapmcd/6/21

令和6年11月28日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2024/11/28-1.html学生のZHOUさんがICAMT 2024にてBest Poster Awardを受賞

学生のZHOU, Jiabeiさん (博士後期課程3年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室) がInternational Conference on Advanced Materials and Technology (ICAMT 2024)にてBest Poster Awardを受賞しました。

ICAMT2024は、令和6年10月9日~12日にかけて、ベトナム(ハノイ)にて、ハノイ工科大学の材料工学部設立を記念して開催された国際会議です。同会議では、さまざまな先端材料分野の専門家が集まり、材料科学・工学に関する最新の研究成果について議論が行われました。

■受賞年月日

令和6年10月10日

■研究者、著者

Jiabei Zhou(周 佳貝), Kenji Takada, Tatsuo Kaneko and Masayuki Yamaguchi

■研究題目、論文タイトル等

Enhanced mechanical performance of high thermoresistance polybenzimidazole film by pore-construction

■受賞対象となった研究の内容

スーパーエンジニアリングプラスチックの中でも特に高性能材料に位置づけられるポリベンズイミダゾール(以下、PBI)は、優れた耐熱性と耐薬品性を備えているため、様々な分野で関心を持たれている。金属と比して遥かに軽量であるPBIはバイオベースプロセスでも合成できるため、省・再生エネルギーの目標の実現や、軽量化社会構築に大きく貢献すると期待されている。ただし、キャスト法で得られたPBIフィルムは、特徴的なパターンの形成による不均質化が生じ応用範囲が限られていた。本研究では、PBIフィルムの不均質化の改善に着目し、ナノ粒子分散かつポア形成という手法で改善することに成功した。

■受賞にあたって一言

この度は、ICAMT 2024国際会議におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和6年11月19日

学生の加藤さんがSLTB2024においてPoster Awardを受賞

学生(JAIST-Spring研究員)の加藤裕介さん(博士後期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、松村研究室)が、60th Anniversary Meeting of the Society for Low Temperature Biology (SLTB2024)において、Poster Awardを受賞しました。

本研究成果は、次世代研究者挑戦的研究プログラム(JAIST-SPRING)の支援のもと行われたものです。

SLTB2024は、令和6年9月11日~13日にかけてイギリスのマンチェスター大学にて開催された低温生物学に関する国際会議です。今回は低温生物学会(SLTB)60周年の記念会議となり、特に低温生物学会の歴史と持続可能なバイオバンクについて焦点が当てられ、生物、物理、化学など様々な分野からのアプローチによる低温環境での生物の生命現象に関する最新の研究成果について議論が行われました。

※参考:SLBT2024

■受賞年月日

令和6年9月12日

■研究題目、論文タイトル等

Cryopreservation with intracellularly introduced polymeric cryoprotectants and extracellular non-permeable small molecule cryoprotectants

■研究者、著者

加藤裕介、松村和明

■受賞対象となった研究の内容

細胞や組織の凍結保存を達成するためには、細胞内の氷晶形成を抑制することが重要と言われている。この研究では、その目的のために凍結保護高分子を細胞内に導入することにより、細胞外保護剤との相乗的保護効果を得ることに成功した。

■受賞にあたって一言

このたびはSLTB2024にてPoster Awardを戴き、大変光栄に存じます。本研究の遂行にあたり、丁寧なご指導を賜りました松村和明教授に、この場を借りて心より御礼申し上げます。また、多くのご助言をいただきました研究室の皆様に、深く感謝いたします。

令和6年10月31日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2024/10/31-1.htmlNewsweek(ニューズウィーク)日本版に都教授の研究に関する記事が掲載されました

Newsweek(ニューズウィーク)日本版のウェブサイトに、物質化学フロンティア研究領域の都英次郎教授らの研究で、生物・化学系トップジャーナル「Chemical Engineering Journal」誌に10月7日に掲載された論文に関する記事が掲載されました。

Newsweek(ニューズウィーク)日本版

掲載日:10月16日

記事名:「『阿吽の呼吸』でがん退治する抗腫瘍細菌」をさらにパワーアップさせた「遊び心」とは?

リンク:https://www.newsweekjapan.jp/akane/2024/10/post-96_1.php

関連プレスリリース:

https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2024/10/09-1.html

https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/05/08-1.html

令和6年10月29日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2024/10/29-1.htmlThe International Symposium on Exponential Biomedical DX 2024 (eMEDX-24)

下記のとおりシンポジウムを開催しますので、ご案内します。

| 日 程 | 令和6年12月19日(木)~12月20日(金) |

| 場 所 | 石川ハイテク交流センター(石川県能美市旭台2丁目1番地) |

| その他 | 詳細は下記HPをご覧ください。 https://txj.mg-nb.com/ricenter/emedx/emedx-24/ |

| お問い合わせ先 | eMEDX-24事務局 E-mail: emedx24@ml.jaist.ac.jp |

物質化学フロンティア研究領域の都教授らの論文がSmall Science誌の表紙に採択

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らの「がんを欺くためのがん細胞の顔をしたナノ粒子の開発に成功」に係る論文が、生物・化学系のトップジャーナルSmall Science誌の表紙に採択されました。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Small Science, Vol. 4, No. 10

掲載日:2024年10月6日

■著者

Nina Sang, Yun Qi, Shun Nishimura, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Biomimetic Functional Nanocomplexes for Photothermal Cancer Chemoimmunotheranostics

■論文概要

本研究では、カーボンナノホーン表面にがん細胞成分と抗がん剤を被覆したナノ粒子の作製に成功しました。得られたナノ粒子は、ナノ粒子特有のEPR効果のみならず、がん細胞成分に由来する血中滞留性、腫瘍標的能によって、大腸がんを移植したマウス体内の腫瘍内に効果的に集積し、がん細胞成分に由来する免疫賦活化効果と抗がん剤に由来する薬効に加え、生体透過性の高い近赤外レーザー光により、がん患部の可視化と光熱変換による多次元的な治療が可能であることを実証しました。さらに、マウスを用いた生体適合性試験などを行い、いずれの検査からもナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかりました。当該ナノ粒子と近赤外レーザー光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出が期待されます。

表紙詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smsc.202470043

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smsc.202400324

プレスリリース:https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2024/08/22-1.html

令和6年10月11日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2024/10/11-1.html