研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生のZHAOさんが2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞

学生のZHAO, Dandanさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松村研究室)が2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、北陸地域を中心に幅広い分野における高分子科学を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年、研究発表会を開催しています。

優秀研究賞は、高分子学会北陸支部研究発表会の「高分子化学部門」と「高分子構造・高分子物理部門」、「高分子機能部門」のそれぞれにおいて、優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

今回、第68回高分子学会北陸支部研究発表会は、11月30日~12月1日にかけて石川県金沢市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年11月30日

■研究題目、論文タイトル等

Dual Thermo- and pH-responsive Behavior of Double Zwitterionic Graft Copolymers for Suppression of Protein Aggregation and Protein Release

■研究者、著者

Dandan Zhao, Robin Rajan, 松村和明

■受賞対象となった研究の内容

本研究では、温度を上げていくと相分離するポリマーと温度を下げていくと相分離するポリマーを共重合させることで2段階の温度に応答して相分離するポリマーを合成しました。このポリマーの相分離挙動は分子中の解離性残基に由来するものであることから、pHにも応答する事がわかりました。また、このポリマーが本来持つタンパク質安定化効果を利用して、温度やpHに応じて機能を維持したままタンパク質をデリバリー可能な材料応用に期待出来ることを報告しました。

■受賞にあたっての一言

It was a great honor to receive the best research award at the conference. For this achievement, I am extremely grateful to Associate Prof. Dr. Kazuaki Matsumura and Assistant Prof. Dr. Robin Rajan for their support and guidance. Without their help, I could not finish this work. I would also like to thanks Mrs. Keiko Kawamoto and Mr. Harit Pitakjakpipop for their help in cytotoxicity assay and the taken of photographs. And last, by not least, I would like to thank all my lab members and friends for always trusting me and help me.

令和元年12月18日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/12/18-1.html学生のYAOさんが第68回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞

学生のYAO, Yuzeさん(博士前期課程2年・物質化学領域・長尾研究室)が第68回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子討論会は、高分子科学に携わる研究者・技術者が研究成果の発表を行い、発表内容に関し、参加者と充実した討論およびコミュニケーションができる場を提供することを方針とし、開催されます。今回、第68回高分子討論会は、9月25日~27日にかけて、福井県福井市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年9月27日

■研究題目、論文タイトル等

高プロトン伝導性半脂環式アルキルスルホン化ポリイミド薄膜におけるリオトロピック液晶性と組織構造

■研究者、著者

Yuze Yao, Hayato Watanabe, Mitsuo Hara, Shusaku Nagano, Yuki Nagao

■受賞対象となった研究の内容

固体高分子形燃料電池は、電気化学反応によって燃料の化学エネルギーから電気を取り出す電池です。この電池の高性能化のためには、燃料電池反応が起こる触媒層において、プロトンを円滑に輸送するアイオノマーと呼ばれる高プロトン伝導性高分子が必要です。本研究では、新規に合成されたスルホン化ポリイミド薄膜が、これまでの知見を超えて、10-1 S cm-1オーダーの高プロトン伝導率を示しただけでなく、その高プロトン伝導性が高分子の組織構造に由来することを見出しました。

■受賞にあたっての一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変光栄に思います。本研究において熱心なご指導をいただきました長尾准教授と名古屋大学の永野修作先生をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和元年10月18日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/10/18-1.html学生のTRANさんがThe 8th Asia-Pacific Congress on Catalysis 2019 (APCAT-8)においてBest Poster Presentation Awardを受賞

学生のTRAN, Phuong Nhat Thuyさん (博士後期課程2年、物質化学領域、谷池研究室) がThe 8th Asia-Pacific Congress on Catalysis 2019 (APCAT-8)においてBest Poster Presentation Awardを受賞しました。

The 8th Asia-Pacific Congress on Catalysis 2019 (APCAT-8) は8月4日~7日の日程でタイのバンコクで開催され、本講演及び基調講演で行われた口頭発表、ポスター発表を通じて触媒研究の最高水準かつ最新のテーマが取扱われました。

■受賞年月日

令和元年8月7日

■論文タイトル等

Operando Chemiluminescence Method for Automotive Catalytic Converter

■著者、研究者名

TRAN, Phuong Nhat Thuy

■研究概要

Despites the well-established three-way catalyst system for automotive emission regulation, further development of more sophisticated catalyst is still required. Recently, the research effort has been driven towards the development of a method to accelerate the catalyst evaluation. In this study, we successfully designed an operando chemiluminescence (CL) instrument for three-way catalyst screening at high sensitivity. The proof of concept of the operando CL method was established by thoroughly studying the CL behaviors of four elemental reactions, which included CO oxidation by O2/NO and C3H6 oxidation by O2/NO. The correlation of the CL intensity and the corresponding catalytic activity was examined using online gas chromatography. It was found that all the elemental reactions emitted CL. The linear correlation between the CL intensity and the reagent concentrations obtained in a steady-state measurement revealed that the CL emission is a direct product of reaction, thus the CL detection was apparently equal to detecting the reaction. The sensitivity of the CL method was estimated around 10-100 nmol. The capability of the CL method in rapid catalyst screening was confirmed by a good linear correspondence between the CL intensity and the catalytic activity in C3H6 oxidation by O2 for a series of Rh-based catalysts.

■受賞にあたっての一言

It was a great honor for me to win the award from one of the biggest conferences on catalysis. The conference provided me wonderful opportunities as well as great inspiration to meet and discuss with many reseachers from all over the world about the state-of-the-art and recent trends in different catalysis research areas. For this achievement, I would like to express my sincere gratitude to Associate Professor Toshiaki Taniike for his mentorship, enthusiastic support, constant guidance, and great encouragement during my research. I am also immensely grateful to all members in Taniike laboratory for their kindness and great help. Finally, I would like to thank my family for their love, taking care and encouraging me all the time.

令和元年9月20日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/09/20-1.html物質化学領域の都准教授らの論文がNanoscale Advances誌の表紙に採択

物質化学領域の都 英次郎准教授、YU, Yue特任助教(物質化学領域、都研究室)、YANG, Xi研究員(同領域、同研究室)らの論文がNanoscale Advances誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果は日本学術振興会科学研究費補助金[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと、株式会社ダイセルと行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Nanoscale Advances

■著者

Yue Yu, Xi Yang, Ming Liu, Masahiro Nishikawa, Takahiro Tei, Eijiro Miyako

■論文タイトル

Anticancer drug delivery to cancer cells using alkyl amine-functionalized nanodiamond supraparticles

■論文概要

ナノスケールの薬物担持体はドラッグデリバリーシステム(DDS)への応用が期待されている。本研究では、アルキルアミンを表面化学修飾したナノダイヤモンド(直径約5 nmの球状粒子)が自己組織化現象によりナノ集合体に変形することを見出した。また、形成されるナノ集合体の粒子径は、導入するアルキルアミンの鎖長を変えることで、およそ20 nmから90 nmの範囲内で容易に調整できることがわかった。一方、当該ナノダイヤモンド集合体に抗ガン剤(カンプトテシン)を封入し、薬物担持体としての機能を調査したところ、ポリエチレングリコールを修飾したポリマーミセルやリン脂質系のナノエマルジョンといった従来からDDSに良く利用されているナノキャリアと比較して、より効果的な抗がん活性を示すことが細胞やマウスを用いた実験より明らかとなった。

本研究成果により、がん医療に向けたナノダイヤモンド集合体を活用する機能性ナノメディシンの実現が期待される。

論文詳細はこちら

令和元年9月12日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2019/09/12-1.html物質化学領域の松見教授らの論文がJournal of Applied Polymer Science誌の表紙に採択

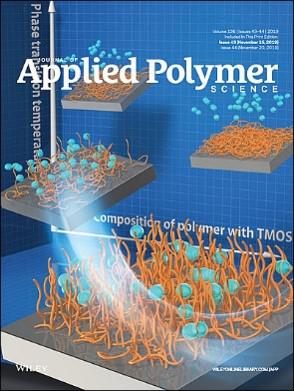

物質化学領域の松見 紀佳教授、学生のGUPTA, Surabhiさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松見研究室)らの論文がJournal of Applied Polymer Science誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果はNEDO/TherMAT(未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合)の支援のもと、トヨタ自動車株式会社と行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Journal of Applied Polymer Science

■著者

Surabhi Gupta, Tomoharu Kataoka, Masao Watanabe, Mamoru Ishikiriyama, Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

Fine‐tuning of phase behavior of oxazoline copolymer-based organic-inorganic hybrids as solid‐supported sol-gel materials

■論文概要

LCST(下限臨界溶液温度)現象はドラッグデリバリーシステムをはじめ生医学的な応用を中心に多年にわたり活発に研究されているが、本コンセプトを固体状態の材料に拡充することにより感温性を有するスマートマテリアルの創出につながる可能性がある。LCSTを示すポリオキサゾリン誘導体の存在下でアルコキシシランのゾル―ゲル縮合を行い種々の有機・無機ハイブリッド材料を作製したところ、示差走査熱量分析により得られた各材料は熱的相転移を示すことが分かった。また、材料中におけるポリオキサゾリン含有量の相転移温度への依存性を示す相図は、水溶液中におけるポリオキサゾリン濃度の影響を示す相図と類似し、同様の現象が固体状態で発現していることが示唆された。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.48163

令和元年8月8日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2019/08/08-1.html学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第30回研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士前期課程2年、物質化学領域、谷池研究室)がマテリアルライフ学会第30回研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。今回、41件の研究発表があり、そのうち5名の発表者が研究奨励賞を受賞しました。

■受賞年月日

令和元年7月5日

■研究タイトル等

マイクロプレートを用いた高分子材料の安定化に関する耐光性評価

■研究者、著者名

瀧本 健、中山 超、竹内 健悟、谷池 俊明

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、安定化剤を高分子材料中に添加する手法が一般に用いられます。各材料に対する安定化剤の性能を評価するためには、膨大な数の光劣化試験が必要ですが、1回に加速試験を行える検体数が限られており、劣化検出のための分析も逐次的であることが課題でした。そこで本研究では、マイクロプレートを用いた新規ハイスループットプロトコルを考案し、加速試験・劣化検出の並列化によって耐光性評価に関する実験のスループットの向上に成功したことを報告しました。

■受賞にあたっての一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変光栄に思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池准教授、竹内客員研究員、中山超氏をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和元年8月7日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/08/07-1.html学生のSAARIさんがNovel Trends in Rheology VIII(NTR VIII)においてBest Poster Awardを受賞

学生のSAARI,Riza Asma A Bintiさん(博士後期課程1年、物質化学領域、山口政之研究室)が Novel Trends in Rheology VIII (NTR VIII) においてBest Poster Awardを受賞しました。

Novel Trends in Rheologyは、レオロジー分野における最近の研究を取りあげる国際会議で、今回はチェコのズリーンにあるTomas Bata Universityにおいて、2019年7月30日~31日にかけて開催されました。

■受賞年月日

令和元年7月31日

■発表題目

Effect of Metal Salt Incorporation on the Structure and Properties for Poly(Vinyl Alcohol)

■著者

Riza Asma'a Binti Saari, Ryosuke Tsuyuguchi, Masayuki Yamaguchi

■発表内容

特殊な塩を添加したポリビニルアルコール水溶液の構造とレオロジー特性について研究を行った。塩の添加はPVA分子間の水素結合を低減させ、その結果、水溶液の粘度が低下する。本特性は湿式紡糸において分子配向を高め、高強度な繊維を得るために重要な役割を果たす。

■受賞にあたっての一言

The conference was a "life changing experience" and it is such a great honor for me to receive this award. Special thanks to Prof. Masayuki Yamaguchi for the continuous support and guidance. I would also like to thank all my lab. members and family for always being there for me. I hope I can do much better in the future.

令和元年8月6日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/08/06-1.html学生の蜂須賀さんがThe European Polymer Congress 2019においてSpringer Poster Awardを受賞

学生の蜂須賀 良祐さん(博士後期課程3年、物質化学領域、山口政之研究室)がThe European Polymer Congress 2019 (EPF 2019)においてSpringer Poster Awardを受賞しました。

The European Polymer Congressは、ヨーロッパでのポリマー分野における最も重要な国際会議で、今回、The European Polymer Congress 2019 (EPF 2019) は2019年6月9日~14日にかけてギリシャのヘルソニソスで開催されました。

■受賞年月日

令和元年6月14日

■発表題目

Interphase transfer of plasticizer between two immiscible polymers

■著者

蜂須賀良祐、猪俣俊紀、山口政之

■発表内容

非相溶な異種高分子対を混合すると相分離構造を形成する。そこに低分子化合物を添加すると、多くの場合、各高分子の相に溶解する。各相への低分子の溶解量は相溶性によって決定づけられるが、本研究では、その溶解量が温度によって変化することを証明した。本現象を材料設計に応用することで、温度変化に応じて振動吸収性や透明性・発色性などさまざまな物性を操作することが可能になる。

■受賞にあたっての一言

この度、The European Polymer Congress 2019においてSpringer Poster Awardを受賞することができ、大変光栄に思います。この場をお借りし、本研究を進めるにあたりご指導を頂きました山口教授、共同研究者の猪俣さんに厚く御礼申し上げます。これからも今回の受賞に満足することなく、研究に対して真摯に向き合い、精進する所存です。

令和元年7月12日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/07/12-1.html学生の中山さん、修了生の北村さんと物質化学領域の谷池准教授、和田特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞

学生の中山 超さん(博士後期課程3年、物質化学領域、谷池研究室)、修了生の北村 太志さん(平成30年3月博士前期課程修了)と物質化学領域の谷池 俊明准教授、和田 透特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

マテリアルライフ学会総説賞は、編集委員による厳正なる評価を基に、優れた論文の発表者に授与されます。また、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に貢献することが期待される論文に与えられるものです。

■受賞年月日

令和元年7月4日

■論文タイトル

ハイスループット化学発光イメージングと機械学習を併用した安定化剤配合の探索

■著者

中山超、北村太志、谷池俊明、和田透

■論文概要

高分子材料の長寿命化において安定化剤配合の検討は最も効果的な手段でありますが、莫大な安定化剤の組み合わせの中から効果的な配合を探索すること、安定化剤を添加した材料の寿命評価時間短縮が最大の課題でした。本研究では安定化剤配合の探索手段として、機械学習である遺伝的アルゴリズムと100検体同時の寿命評価が可能なハイスループット化学発光イメージング(HTP-CLI)を併用し、有効性の高い配合の特徴を進化させていくことで、効率的に配合の性能を向上させていくことを提案しました。

■受賞にあたっての一言

今回、このような賞をいただき大変光栄に思います。本発表において熱心なご指導を頂いた谷池准教授、和田特任助教、北村太志氏、装置を開発した荒谷尚樹氏および激励を頂いた研究室の皆様には心より感謝申し上げます。

令和元年7月11日

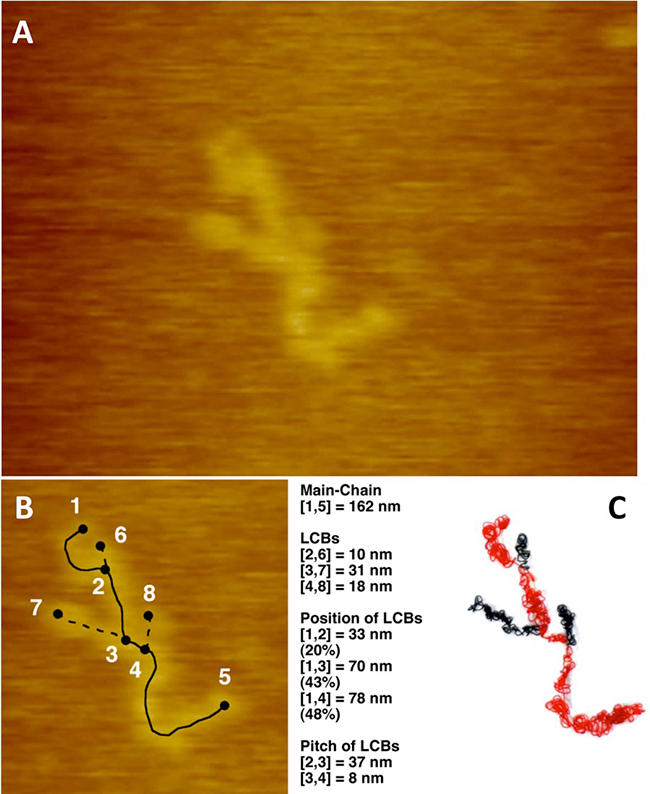

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/07/11-2.html「低密度ポリエチレン長鎖分岐の構造を明らかに」 -汎用ポリマーの高性能化に道-

「低密度ポリエチレン長鎖分岐の構造を明らかに」

-汎用ポリマーの高性能化に道-

ポイント

- ポリマーの物性に影響を及ぼす長鎖分岐の構造を世界で初めて直接計測

- ポリマーの合成・構造・物性の相関を解明し高性能化を実現する道を拓いた

|

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の篠原健一准教授と住友化学(株)先端材料開発研究所の柳澤正弘主任研究員は、ポリエチレンの長鎖分岐(LCB)の構造を液中高速原子間力顕微鏡(高速AFM)イメージング法によって世界で初めて明らかにした。

ポリマー材料の物性は高分子鎖の構造と強く相関しており、分岐構造を有する場合では分岐鎖長や分岐数などの微細構造によって材料物性は大きく変化する。しかしながら、高分子の構造が複雑であることと同時に分析法の限界から、とくにポリエチレンの長鎖分岐の微細構造は未解明であった。 今回篠原研究室と住友化学(株)の産学連携グループは、高圧法ポリエチレンのうちチューブラープロセスで製造された低密度ポリエチレン(LDPE)の高分子鎖の構造を高速AFMで1分子イメージングしたところ、低密度ポリエチレンの長鎖分岐の鎖長や分岐点間隔などの計測に成功した。その結果、162 nmの主鎖に3本のLCBが確認され、各LCBの長さは10, 31, 18 nmと計測された。また各LCBの位置は主鎖末端から33, 70, 78 nmにあった。 このようにポリマー鎖の構造を計測・数値化できた意義は大きく、これまで不明確であった重合反応条件と生成ポリマーの分子構造との関係、さらにポリマー材料物性とポリマー分子構造との関係を明確化する新しい研究開発手法が確立された。ポリマーの合成・分子構造・物性の相関を明らかにすることで、より高性能なポリマー材料の開発を実現する明確な分子設計指針を与える。 本成果は英国Scientific Reports誌(インパクトファクター 4.525)に7月5日(金)に公開された。 |

図(A)世界で初めて捉えたポリエチレンの長鎖分岐構造(AFM像)サイズ横278 nm、縦209 nm、高さ18 nm。(B)分子鎖長の計測結果。(C)ワイヤーモデル(赤色は主鎖、黒色は3本の各LCBを示す)。

<今後の展開>

今回開発された長鎖分岐構造の直接計測法を用いて、他のグレードのポリマーについても分岐鎖を直接計測することで、材料物性との相関関係をパラメータ化と同時に序列化する。これによって、ポリマー分岐構造と物性の分子レベルでの関係が体系化され、従来経験に頼っていた材料開発が効率化・加速化する。そして究極的には、望む特性の材料が製造できる「夢のオーダーメイド材料開発」が実現する。

<用語解説>

*1 ポリエチレン

世界で最も生産されているポリマー。略称はPE。エチレン(CH2=CH2)の重合反応によって得られるポリマー(高分子)。高密度ポリエチレン(HDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、超高分子量ポリエチレンなど種々のPEが製造されている。容器や包装用フィルムをはじめ様々な用途があり、人工股関節に使用される耐摩耗性のPEもある。

*2 長鎖分岐

炭素数が6以上からなる分子鎖を言う。一方、炭素数6未満の分子鎖は短鎖分岐と言う。長鎖分岐の長さや本数などの違いでポリマー材料の性質が大きく左右される重要な高分子の構造。

*3 高速AFM

一秒間に数枚以上の顕微鏡像を取得出来る原子間力顕微鏡(AFM)。ナノメートルスケールの空間分解能を有するのでポリマー鎖一本の構造やさらにその動きもリアルタイムで撮影できる最先端の顕微鏡。

*4 チューブラープロセス

管型(チューブラー)の重合反応器を用いる製造方法。PEの製造においてはフィルム用途に適する性質のポリマーを与える。

*5 低密度ポリエチレン

略称はLDPE。原料のエチレンを触媒と共に高温・高圧条件下で重合して得られるPE。単純な直鎖状高分子とはならず分子中に幾つもの短鎖分岐と長鎖分岐を有する。

<論文>

| 掲載誌 | Scientific Reports |

| 論文題目 | Direct Observation of Long-Chain Branches in a Low-Density Polyethylene |

| 著者 | Ken-ichi Shinohara, Masahiro Yanagisawa, Yuu Makida |

| https://www.nature.com/articles/s41598-019-46035-9 |

令和元年7月9日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2019/07/09-1.html学生のWeiさんが国際熱電会議ICT/ACT2019においてポスター賞を受賞

学生のWei Zhouさん(博士後期課程3年、物質化学領域、前之園研究室)が国際熱電会議:The 38th International Conference on Thermoelectrics and The 4th Asian Conference on Thermoelectrics (ICT/ACT2019)においてポスター賞を受賞しました。

International Conference on Thermoelectrics (ICT)は熱電変換技術に関して最も主要な国際会議です。米国、欧州、アジアという順に毎年1回開催され、今年は第38回目の会議となります。また、アジアでの開催の年にあたり、第4回アジア熱電会議 (4th Asian Conference on Thermoelectrics(ACT)) を兼ねて、6月30日~7月4日の日程で韓国・慶州において開催されました(参加者数643名)。

ポスター賞は、発表内容、プレゼンテーション、質疑応答などにおいて優れたポスター講演に対して、厳正なる審査を経て授与されるもので、今回は14名に授与されました。

■受賞年月日

令和元年7月3日

■研究タイトル

Structure-property relations in thermoelectric nanobulk materials fabricated from Cu2SnS3 nanoparticles

■研究概要

As one of the promising waste heat harvesting technologies, thermoelectric (TE) materials and devices have attracted considerable interests in recent decades because they offer a promising route to convert waste heat into electrical power. The performance of a thermoelectric material is quantified by the dimensionless figure of merit ZT =σS2T/κ, where σ, S, κ and T are the electrical conductivity, Seebeck coefficient, thermal conductivity and absolute temperature, respectively.

Cu2SnS3 (CTS) system consists of green and abundant elements and exhibits modest TE properties at relatively low temperature range (< 200 degree C). However, the ZT value of CTS is still too low for practical applications. The low ZT (< 0.1) value of bulk CTS encourage researchers to devote to improve the thermoelectric properties of CTS based materials. The challenges associated with increasing the overall ZT value can be observed in the figure of merit equation where electrical conductivity must be increased while thermal conductivity is suppressed. By introducing the effect of nano-structuring, thermal conductivity can be dramatically reduced through enhanced phonon scattering at grain boundaries because of the longer mean free path of phonons than that of mean grain size. In our strategy, we will use nanoparticles (NPs) as building blocks within a pelletized material to control the nanoscale structure while also maintaining the particle attributes. On the other hand, nanoscale and/or mesoscale structures can be controlled by changing sintering conditions and the size and shape of nanoparticles.

The impacts of grain size on thermoelectric properties of this material have not been studied. To investigate the grain size dependence, in this study, CTS nanoparticles with different sizes were chemically synthesized as building block. The mean crystalline size of nanoparticles were changed from 10 to 40 nm without changes of crystal structure. Thereafter, the resulting NPs were further pelletized into a nanobulk material by a pulse electric current sintering method. In this talk, TE properties such as σ, S and κ as well as overall ZT value of the pelletized material will be discussed in terms of composition and structure.

■受賞にあたっての一言

It is my honor to receive the ICT2019 Poster Award at the 38th International Conference on Thermoelectrics (ICT) and the 4th Asian Conference on Thermoelectrics (ACT) 2019. A thanks to the judges, it makes me very happy. I would like to thank my supervisor Prof. Shinya Maenosono for his carful guidance. My thanks will also go to Ms. Pratibha Dwivedi, Mr. Koichi Higashimine, Assist. Prof. Masanobu Miyata, Dr. Michiro Ohta, Mr. Takeo Akatsuka, Mr. Hiroshi Takida, Prof. Mikio Koyano and Ms. Naoko Fujimoto for all the help they gave me during this research work. It is really good memory for me and it will last forever.

令和元年7月8日

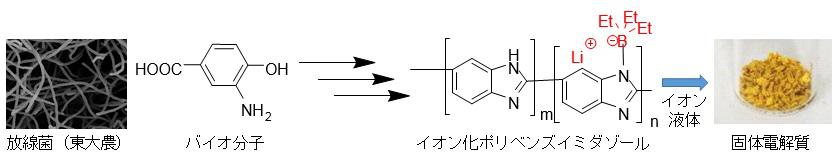

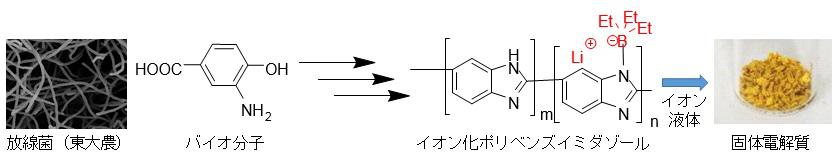

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/07/08-1.html世界最高水準の(有機系)Liイオン伝導体 ―有機系擬固体電解質の作製に成功―

世界最高水準の(有機系)Liイオン伝導体

―有機系擬固体電解質の作製に成功―

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科・環境エネルギー領域の金子 達雄教授と物質化学領域の松見 紀佳教授らは、バイオ分子から10-2 Scm-1弱のイオン伝導性を持つ擬固体電解質の作製に世界で初めて成功しました。

バイオ由来材料は植物などの生物に由来する再生可能な有機性資源(バイオマス)を原材料とする材料で、二酸化炭素(CO2)削減と廃棄物処理に有効であるとされていますが、未だ使い捨て分野で使用されているのが現状であり、用途は限られています。一方その高価格を想定した場合には、高付加価値を持つ用途への展開が想定されます。今回、東京大学でバイオ分子として数年前に見出された3-アミノー4-ヒドロキシ安息香酸を化学的にアレンジすることでポリベンズイミダゾールという超高耐熱高分子を合成し、その一部をホウ素系物質で化学修飾することでイオン化に成功しました。イオン化されたポリベンズイミダゾール(iPBI)とイオン液体をコンポジット化することでペースト状の固体電解質を得ました。その10%重量減少温度は340℃を超えるため高耐熱な擬固体電解質であり、かつイオン伝導性8.8x10-3Scm-1という有機系固体としては極めて高い値であることが分かりました。さらに、このイオン伝導のほとんどがLiイオン伝導の寄与によるものであることも分かりました。このメカニズムはiPBI鎖の持つ特別な電子状態によりLiイオンがあまり強く結合していないために印加電圧に敏感に応答するためと考えています。さらに、直線走査ボルタンメトリーにより4.5Vまでの電位窓を有することが分かりました。

さらに、この擬固体電解質の有用性を探るために、リチウムイオン二次電池セルを作製しその充放電特性を調べました。その結果、擬固体系ながらLi/電解質/Siセルにおいて0.1Cで約1300mAhg-1の放電容量を示しました。これにより未来指向型の次世代自動車に必須とされる高性能二次電池や、高電圧を必要とする他のエネルギーデバイスの要素技術として有効と考えられます。

本成果は、英国王立化学会誌Journal of Materials Chemistry A(インパクトファクター9.9)に1/28 午前10時(英国時間)オンライン公開されました。

平成31年1月29日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2019/01/29-1.html知能ロボティクス領域のHo准教授、物質化学領域の西村准教授がH31.4より融合科学共同専攻の専任教員へ

知能ロボティクス領域のHo Anh Van准教授、物質化学領域の西村 俊准教授が、平成31年4月より、金沢大学と本学が共同で設置している融合科学共同専攻に専任教員として新たに加わることとなります。

●融合科学共同専攻教員一覧については、こちらのページをご覧ください。

■融合科学共同専攻とは

北陸先端科学技術大学院大学と金沢大学は、将来が見通しにくい現代社会において、卓越した発想と行動力を基に、社会を力強く導いていけるような 「科学技術イノベーション人材」を養成するため、大学院レベルでの共同教育課程を立ち上げました。

イノベーションの源泉である「新たな知」の創造は、既存の科学分野を超えた、複数の科学分野の"融合"から生まれるとの考えから、2大学で「融合科学共同専攻」を立ち上げ、 新しい研究領域に挑戦する"融合型大学院教育モデル"の構築を目指します。

●融合科学共同専攻の趣旨・教育方針等については、こちらのページをご覧ください。

平成30年12月14日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/12/14-1.html修了生の高橋さんが公益財団法人井上科学振興財団の第35回井上研究奨励賞を受賞

修了生の高橋 麻里さん(平成30年3月博士後期課程修了、物質化学領域・前之園研究室)が公益財団法人井上科学振興財団の第35回井上研究奨励賞を受賞しました。

井上研究奨励賞は、理学、医学、薬学、工学、農学等の分野で過去3年の間に博士の学位を取得した37歳未満の研究者で、優れた博士論文を提出した若手研究者に対し、公益財団法人井上科学振興財団より贈呈される名誉ある賞です。

第35回井上研究奨励賞においては、全国の大学から推薦された140名の優れた候補者の中から、厳正なる選考の結果40名に贈呈されます。贈呈式は2019年2月4日、東京都内にて開催される予定です。

■受賞年月日

平成30年12月6日

■博士論文題目

細胞小器官の高選択的磁気分離技術構築に向けた磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子の創製とオートファゴソームの単離への応用に関する研究

平成30年12月7日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/12/07-1.html学生のYUAN, Xidaさんが平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて優秀ポスター賞を受賞

学生のYUAN, Xidaさん(博士前期課程2年、物質化学領域、松村研究室)が平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、高分子科学を基軸として研究を展開する若手の交流と、更なる研究の活性化を目的として、毎年若手研究会を開催しています。高分子科学と他の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発に従事し、活躍している研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われます。このうち、ポスターセッションでは、優れた発表を行った学生へポスター賞が授与されます。

■受賞年月日

平成30年11月16日

■論文タイトル

「過ヨウ素酸塩酸化セルロースの分解に関する研究」

■論文概要

過ヨウ素酸により酸化させたセルロースのアミノ酸との反応による分解過程を詳細に調べた研究であり、細胞足場材料やドラッグデリバリー材料への応用が期待される。

■受賞にあたって一言

高分子学会北陸支部若手研究会におきましてポスター優秀賞を頂きまして、大変光栄に思います。学会に参加することで、自分の研究を見直し、たくさんの考え方に出会うことが研究者としての喜びだと感じました。特にご指導頂きました松村先生及び支援して頂いた松村研のメンバーに深く御礼申し上げます。今後も謹んで研究し続けたいと考えております。

平成30年11月27日

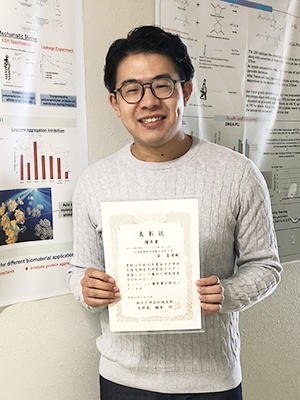

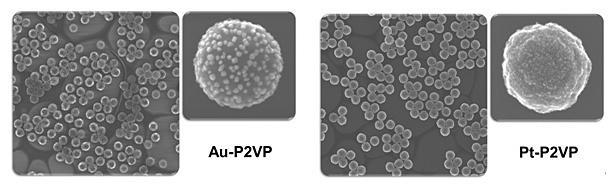

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/11/27-1.htmlイムノクロマト診断薬の高感度化、迅速診断化に有効な金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製

イムノクロマト診断薬の高感度化、迅速診断化に有効な

金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製

ポイント

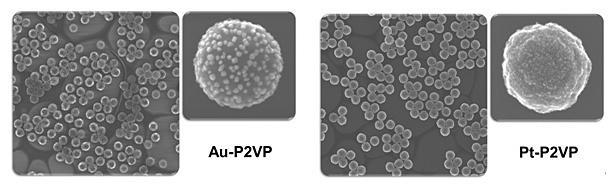

- 金および白金ナノ粒子をラテックス粒子にそれぞれ約200個、25,000個担持させた金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子の合成に成功

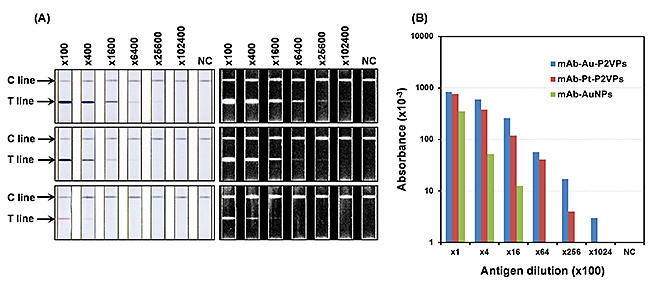

- 合成した金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を用いたイムノクロマトは、金コロイドとの比較において最大64倍の感度向上を示した。

- 金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子は、ビオチン-アビジン結合を利用することにより、様々な抗体、バイオマーカーを粒子表面にコーティング可能であることを示唆した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、新日鉄住金化学株式会社総合研究所(新日鉄住金化学株式会社と新日鉄住金マテリアルズ株式会社は経営統合し、2018年10月1日より日鉄ケミカル&マテリアル株式会社となります)と連携し、医療診断薬(イムノクロマト)の高感度化・迅速診断化に有効な金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製しました。 イムノクロマト注)は、特別な設備が不要なハンディータイプのデバイスであり短時間に目視判定ができるため、 その簡便性・迅速性をメリットとして先進国から発展途上国まで世界の様々な医療現場において重要な検査手法として利用されています。しかしながら、イムノクロマトの感度は十分とは言えず、現状では検体中の抗原やバイオマーカーが比較的豊富に存在する検査項目に限定されています。また、検査項目の中には、発症初期の抗原濃度が低い場合、判定が不十分なものもあるため、検出感度の向上は非常に重要な課題となっています。このイムノクロマトの感度向上には、標識粒子の発色性が大きく影響します。すなわち、標識粒子の発色性を強くすることにより、イムノクロマトの感度を向上することが可能となります。 この様な背景の中、我々は従来標識粒子として利用されている金や白金ナノ粒子をラテックス粒子に数百~数万個担持させることにより粒子1個当たりの発色性が極めて強い金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を合成しました。さらに粒子サイズや金属ナノ粒子の担持量を最適化することでイムノクロマトの感度と検出時間を飛躍的に向上することに成功しました。本成果は、アメリカ化学会が発行するACS Applied Materials and Interfaces 誌に2018年9月5日に掲載されました。 本研究の一部は文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業(分子・物質合成)の支援により北陸先端科学技術大学院大学で実施されました。 |

<今後の展開>

本研究で合成した金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子の実用化を推進していきます。また、磁性粒子の担持など新しい機能化も検討していきます。一方、この粒子は、イムノクロマトでの利用のみに留まらず多種多様な応用の可能性を持っています。今後、様々な分野での適用検討を行うことで、この粒子の新しいアプリケーションの創製に繋がることを期待しています。

図1 金ナノコンポジット微粒子(左)と白金ナノコンポジット微粒子(右)のSEM写真

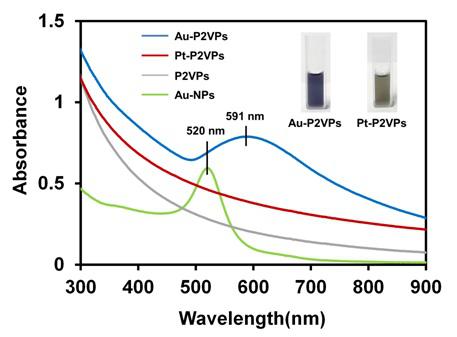

図2 金ナノコンポジット(Au-P2VP:青)と白金ナノコンポジット(Pt-P2VP:赤)の吸収スペクトル。 比較として、担体であるラテックス(P2VP:灰)および金コロイド(AuNP:緑)の吸収スペクトルもプロット。 挿入した写真は、Au-P2VPおよびPt-P2VPの水分散液。尚、Au-P2VP、Pt-P2VP、P2VP(1×109)は同じ粒子数で測定し、AuNPは100倍の粒子数(1×1011)で測定した。

図3 (A)インフルエンザA型で評価した結果。(上)Au-P2VP、(中)Pt-P2VP、および(下)Pt-P2VPを用いたイムノクロマト(640 HAU/mlの抗原を1.0×102〜1.024×105倍に希釈)。左の列はイムノクロマトのカラー写真を示し、右の列はコントラストを強調した黒と白のネガ画像を示す。 NC、C lineおよびT lineは、それぞれネガティブコントロール、コントロールラインおよびテストラインを示す。(B)抗原希釈倍率と吸収スペクトル強度の相関を示したグラフ。

<論文>

| 掲 載 誌 | ACS Applied Materials and Interfaces |

| 論文題目 | Metal (Au, Pt) Nanoparticle-Latex Nanocomposites as Probes for Immunochromatographic Test Strips with Enhanced Sensitivity |

| 著 者 | Yasufumi Matsumura,† Yasushi Enomoto,† Mari Takahashi,‡ Shinya Maenosono‡ †新日鉄住金化学株式会社 総合研究所 ‡北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系 物質化学領域 |

| DOI | 10.1021/acsami.8b11745 |

| 掲 載 日 | 2018年9月5日にオンライン掲載(Just Accepted Manuscript) |

<用語説明>

注)イムノクロマト

抗原抗体反応を利用した迅速検査方法。イムノクロマトは目視で結果を判定することができるため、簡便な方法として、主に細菌やウイルスなどの病原体の検出に用いられています。日本国内では、妊娠検査薬やインフルエンザ検査薬として多く利用されています。

平成30年9月21日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2018/09/21-1.html