研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノコンポジット熱電材料を創製

銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノコンポジット熱電材料を創製

ポイント

- 銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それを焼結することで環境に優しいサステイナブル熱電材料の創製に成功

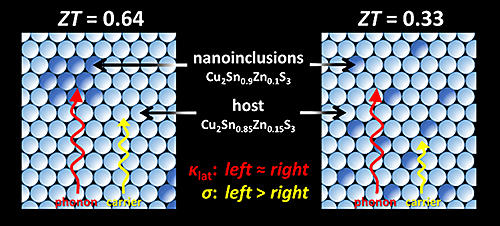

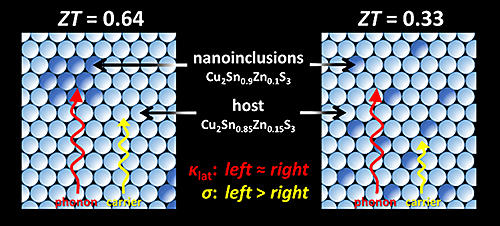

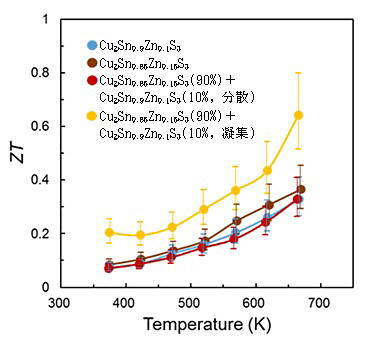

- 若干組成が異なる2種類の銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子(Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3)を配合して焼結することで微細構造を制御し、構造及び組成と物性との関係を解明

- Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3を9:1の比率で配合して創製したナノコンポジットは、構造や組成制御がされていない通常の銅スズ硫化物結晶に比べて約20倍の熱電変換性能を示した

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、(株)日本触媒、産業技術総合研究所と共同で、銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらをビルディングブロック(構成要素)として環境に優しい銅スズ亜鉛硫化物系ナノ構造熱電材料を創製しました。 実用化された代表的な熱電材料であるテルル化ビスマスをはじめ多くの熱電材料には、テルル、セレン、鉛といった毒性が高いあるいは資源的に希少な元素が用いられています。民生用途は安全性の担保が必須条件であり、毒性の高い材料系を用いた場合には実用化に向けての大きな障害となりかねません。そのような観点から、我々は、サステイナブルな熱電材料として金属硫化物材料に注目してきました。金属硫化物材料は比較的安価で安全、資源的にも豊富です。金属硫化物熱電材料は、これまで知られている熱電材料の主要元素であるテルルやセレンと同じ第16族元素である硫黄を用いており、熱電材料としての潜在性も高いと考えられます。 そのような背景のなか、我々の研究チームは銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子を化学合成し、さらに若干組成が異なる2種類の銅スズ亜鉛硫化物系ナノ粒子(Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3)を配合して、粒成長を抑制しながら焼結することで、それぞれの組成の銅スズ亜鉛硫化物の長所(高電気伝導率および低熱伝導率)を併せ持つようなナノコンポジットの創製に成功しました。特に、Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3を9:1の比率で配合して創製したナノコンポジットはZT = 0.64(@670K)を達成しました。この値は通常のCTS(Cu2SnS3)結晶の約20倍です。 |

<今後の展開>

本研究は、高性能銅硫化物系熱電材料の創製に向けての大きな第一歩となります。今後はCu2SnS3系だけでなく、テトラヘドライト(Cu12Sb4S13)系など様々な銅硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらナノ粒子を複数種類配合して焼結することで、更なるZT の向上を図ります。最終的には、エネルギーハーベスティングに資することができるサステイナブル熱電材料の実用化を目指します。

図1 Cu2Sn0.85Zn0.15S3とCu2Sn0.9Zn0.1S3を9:1の比率で配合して創製したナノコンポジット。(左)Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホストの内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子が凝集した状態で島構造を形成しているナノコンポジット。(右)Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホストの内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子が良く分散した状態で島構造を形成しているナノコンポジット。

図2 ZT の温度依存性。●、●、●、及び●は、それぞれ、Cu2Sn0.9Zn0.1S3、Cu2Sn0.85Zn0.15S3、Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホスト(90%)の内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子(10%)が良く分散した状態で島構造を形成しているナノコンポジット、Cu2Sn0.85Zn0.15S3ホスト(90%)の内部にCu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子(10%)が凝集した状態で島構造を形成しているナノコンポジット。

<論文>

| 掲 載 誌 | ACS Applied Nano Materials |

| 論文題目 | "Enhancement of the thermoelectric figure of merit in blended Cu2Sn1-xZnxS3 nanobulk materials" |

| 著 者 | Wei Zhou,1 Pratibha Dwivedi,1 Chiko Shijimaya,1 Mayumi Ito,2 Koichi Higashimine,2 Takeshi Nakada,1 Mari Takahashi,1 Derrick Mott,1 Masanobu Miyata,1 Michihiro Ohta,3 Hiroshi Miwa,4 Takeo Akatsuka,4 and Shinya Maenosono1* 1 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系 物質化学領域 2 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 3 産業技術総合研究所 4 株式会社日本触媒 |

| DOI | https://doi.org/10.1021/acsanm.8b01017 |

| 掲 載 日 | 8月22日にオンライン掲載 |

平成30年8月23日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2018/08/23-1.html第63回J-BEANSセミナー「里山資源を活かした資源・エネルギー循環」

| 開催日時 | 平成30年9月10日(月) 12:40~13:20 |

| 会 場 | ラーニング・コモンズ「J-BEANS」(大学会館1階) |

| 講演題目 | 里山資源を活かした資源・エネルギー循環 |

| 講 演 者 | 物質化学領域 西村 俊 講師 |

| 言 語 | 日本語(スライド:英語) |

● J-BEANSセミナーの趣旨・概要等については、こちらのページをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2018/08/16-1.html学生のSurabhi GuptaさんがISPE-16において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞

学生のSurabhi Guptaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・松見研究室)がISPE-16(The 16th International Symposium on Polymer Electrolytes)において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞しました。

ISPEは各種エネルギーデバイスなど高分子電解質に関連した様々な最先端のトピックスを扱う学会で2年に一度開催されており、1987年に英国で開催されてから今回の開催で30周年の節目を迎えました。

今回は前々回のオーストラリア、前回のスウェーデンに続いて日本における20年ぶりの開催となりました。学会のボードメンバーにはポリエチレンオキシドのイオン伝導現象を発見したWright博士、Liイオン二次電池の概念を先駆けて提唱したArmand博士らが含まれ、分野の最高水準の研究者たちと交流が可能な貴重なプラットフォームとなっています。

■受賞年月日

平成30年6月28日

■論文タイトル

Gold NPs Incorporated Thermo-sensitive Materials Using PNIPAM and Polymerizable Ionic Liquids (Surabhi Gupta and Noriyoshi Matsumi)

■論文概要

ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)に代表される感温性高分子はそのLCST挙動によりセンサーやドラッグデリバリー、多様なスマートマテリアルへの応用が展開されている。ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)へのイオン液体構造の導入はLCST転移温度のチューニングを可能にすることを以前に報告しているが、本系ではさらに金ナノ粒子を系に導入することによりLCST転移温度の上昇が観測されることを見出した。金ナノ粒子の導入は転移温度における高分子鎖のコンフォメーション変化を阻害し、相転移の発現に必要な温度を高める結果となった。本分子設計概念は今後LCSTを示す多様な高分子材料や金属ナノ粒子に応用可能と考えられる。

■受賞にあたって一言

I am pleased, honored and humbled to accept the Best Poster ISPE 2018 award, given by RSC, making it more special. This is my first appreciation of research and I am feeling extremely happy. I dedicate this award to my Professor Noriyoshi Matsumi, at JAIST who is the best teacher and an extremely supportive guide. A heartfelt thanks to my husband Dr. Ankit Singh and my families who is my encouragement and support-system. This award inspires me to be more focused and dedicated to work for more fruitful science.

平成30年7月5日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/07/05-1.html物質化学領域の篠原准教授が第67回高分子学会年次大会で広報委員会パブリシティ賞を受賞

物質化学領域の篠原 健一准教授が第67回高分子学会年次大会において広報委員会パブリシティ賞を受賞しました。

公益社団法人高分子学会は、現在、会員数10,000を超える学術団体として、高分子科学の基礎的分野はもとより、機能性ならびに高性能材料などの応用分野、例えば電気、電子、情報、バイオ、医療、輸送、建築、宇宙など幅広い研究分野の会員によって支えられています。高分子学会では、学術や産業界の発展に寄与するために、年次大会、高分子討論会、ポリマー材料フォーラムの中から、高分子の研究開発に大きな影響を与える研究発表の内容について広報活動を行っており、広報委員会がプレスリリースのために選定したものに対して、パブリシティ賞を授与することになっています。

この高分子学会広報委員会パブリシティ賞はその発表内容が学術、技術、又は産業の発展に寄与するものであり対外的に発表するにふさわしいと認められたものです。(第67回高分子学会年次大会:総計1,514件のうち、11件)

参考:http://main.spsj.or.jp/koho/koho_top.php

■受賞年月日

平成30年5月8日

■タイトル

ポリマー1分子の直視:らせん高分子鎖に沿って分子が歩行する現象の全原子MDシミュレーション

■研究の概要

ナノマシンは、分子レベルで動作する微小な機械です。既に篠原准教授らは、らせん高分子鎖の上を動くナノマシン・分子モーターの発見をしていますが、今回、並列計算機を用いた全原子分子動力学(MD)シミュレーションによって、このモーター分子が室温の液中でレール分子鎖と相互作用して動く様子を原子スケールで可視化することに成功しました。 この新手法は分子モーターの設計指針を明確化し人工筋肉など新動力の開発に繋がります。

■受賞にあたって一言

私共のポリマー1分子研究が高く評価され大変嬉しく思います。この一連の研究は、生物物理学分野における生体分子モーターの1分子研究に触発されたものであり、異分野を融合する研究の醍醐味を日々味わっています。また、全原子MD計算は、本学情報社会基盤研究センターの並列計算機を使用して実施いたしました。この場を借りて感謝申し上げます。

平成30年5月17日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/05/17-1.html修了生の高橋さんが日本化学会 第98春季年会において学生講演賞を受賞

修了生の高橋 麻里さん(平成30年3月博士後期課程修了、物質化学領域・前之園研究室)が日本化学会 第98春季年会において学生講演賞を受賞しました。

日本化学会第98春季年会は、国内最大規模の学術組織である日本化学会(現在の会員数は約40,000名)が毎年3月下旬に開催する年会(参加人数約10,000名、講演約6,000件)の第98回目にあたり、2018年3月20日(火)~23日(金)の日程で日本大学理工学部船橋キャンパスで開催されました。学生講演賞は、博士後期課程の学生会員を対象とした講演賞であり、「発表内容、プレゼンテーション、質疑応答などにおいて優れた講演で講演者の今後の一層の研究活動発展の可能性を有すると期待されるもの」に対して、厳正なる審査を経て授与されるものです。

参考:http://www.csj.jp/nenkai/98haru/data/vol71-06.pdf

■受賞年月日

平成30年4月16日

■論文タイトル

Establishment of versatile magnetic separation of organelles using magnetic-plasmonic hybrid nanoparticles

■論文概要

In order to investigate proteins and lipids on certain cellular organelles, centrifugation techniques have been widely used. Unfortunately, however, heterologous organelles which are barely different in size and mass cannot be effectively separated by these centrifugation techniques. Magnetic separation has attracted attention in this regard because it can separate the target organelle selectively. Moreover, it can isolate organelles rapidly and mildly compared to conventional centrifugation-based separation techniques.

Although several types of organelles such as endosomes, exosomes and mitochondria have been magnetically separated, the current magnetic separation technique has limitations in terms of imaging and versatility because iron oxide-based beads are mostly used as probes. In this study, we developed magnetic-plasmonic hybrid Ag@FeCo@Ag core@shell@shell nanoparticles (NPs) which are capable of plasmonic bioimaging as well as magnetic separation. To demonstrate the separation capability using the NPs, autophagosome was selected as a target organelle. The NPs were introduced into COS1 cells by transfection. Plasmonic imaging revealed the NPs were successfully incorporated in autophagosomes. Finally, the autophagosomes were separated by the help of autoMACS Pro Separator (Miltenyi Biotec). Western blot confirmed that autophagosomes were successfully isolated.

平成30年4月17日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/04/17-1.html金属を含まない極めて高い電気化学的耐久性を示す有機高分子系酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功

金属を含まない極めて高い電気化学的耐久性を示す有機高分子系

酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功

ポイント

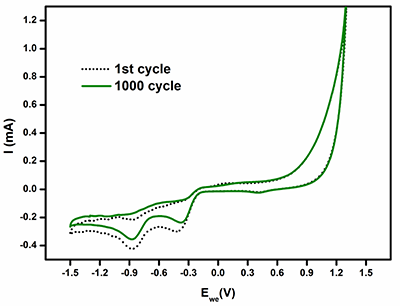

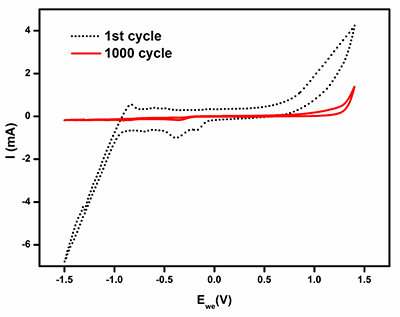

- 1000回の電気化学サイクルを経ても高い電気化学的安定性を示す非金属型有機高分子系酸素還元反応触媒(カソード電極材料)の開発に成功した。同様の条件で失活する市販品とは対照的な特性である。

- 得られた材料は明確な構造を有しており、酸素還元反応の機構の解明にも寄与するアプローチである。

- 水溶液系のみならず、非水系(Li塩溶存下)においても優れた酸素還元反応触媒活性を示し、燃料電池のみならず、リチウム―空気電池をはじめとする金属―空気電池への適用にとっても有用と考えられる。

|

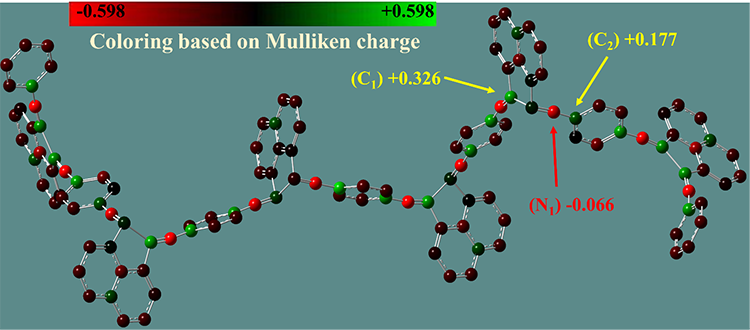

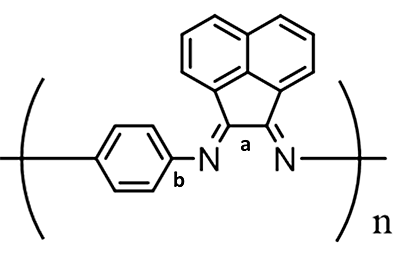

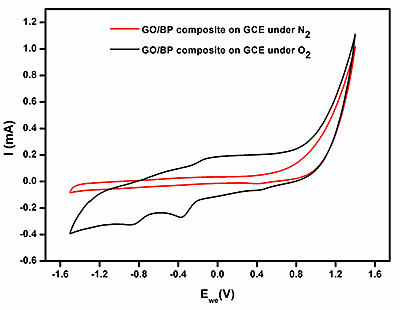

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見 紀佳教授、サイゴウラン パトナイク大学院生、ラーマン ヴェーダラージャン(元JAIST助教、現インド国立燃料電池研究所)らの研究グループはビスアセナフテンキノンジイミン(BIAN)骨格を有する新規π-共役系高分子(BP)(図1)を開発し、金属を含まない本材料が優れた酸素還元反応特性及び高い電気化学的耐久性を示すことを見出した。 今日、酸素還元反応は燃料電池及びリチウム―空気電池*1のデバイス作動における律速段階として知られており、その効率がデバイスの性能を左右することが広く認識されている。 成果は米国化学会のACS Applied Energy Materials オンライン版に3/15に掲載された。 |

<今後の展開>

本研究では、金属を含まない新たなカテゴリーの明確な構造を有する高分子系酸素還元反応触媒を戦略的に創出することに成功した。本アプローチでは今後合成手法のバリエーションによる更なる構造制御や異なる特性を有した活性点の随意なデザインが可能と考えられる。高温でのアニーリング処理が必要な材料と比較して厳しい条件を必要としない利点があり、これまでに報告されている非金属系酸素還元触媒として知られる最善の材料と同等の特性を示していることから、更なる発展が期待できる。

燃料電池及びリチウム―空気電池用カソード電極材料としての展開が期待される。

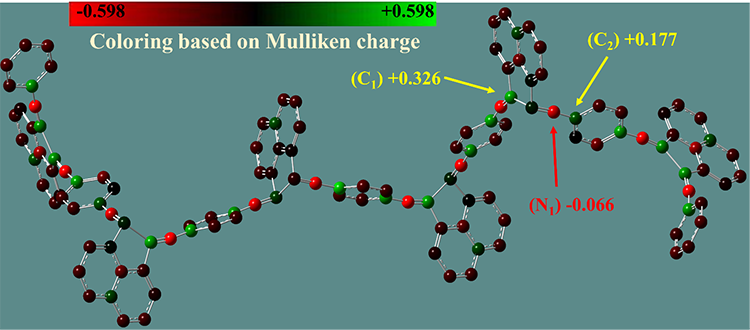

図1 BIAN構造を有するπ-共役系高分子(BP)の構造

図2 窒素雰囲気下及び酸素雰囲気下におけるGO/BPのサイクリックボルタモグラム

(At 50 mV/sec in 0.1M KOH (RE: Hg/HgO, CE:Pt wire, WE: Catalyst coated GCE)

図3 1000回の電気化学サイクルを経たBIAN系高分子の電気化学的安定性の検討

図4 1000回の電気化学サイクルを経たVulcan-XC(市販品;白金/炭素系触媒)の電気化学的安定性の検討

図5 DFT計算によるBIAN系高分子の最適化構造と電荷分布

<用語解説>

※1)リチウム―空気電池

リチウム―空気電池は金属リチウムを負極活物質、酸素を正極活物質とした充放電可能な電池である。リチウムイオン2次電池と比較すると、理論的に貯蔵可能なエネルギー容量は10倍程度と極めて高い。正極の活物質として空気中の酸素を利用すれば正極は容量を制限しないことから、次世代電池として多大な期待を集めている。

※2)サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム)

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

平成30年3月19日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2018/03/19-1.html修了生のRajashekar Badamさんと物質化学領域の松見教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択

修了生のRajashekar Badamさん(平成28年9月博士後期課程修了、物質化学領域・松見研究室)と物質化学領域の松見 紀佳教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択されました。

■掲載誌

Polymer Journal (Springer-Nature)

■著者

Rajashekar Badam、Raman Vedarajan、Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

3D-Polythiophene Foam on a TiO2 Nanotube Array as a Substrate for Photogenerated Pt Nanoparticles as an Advanced Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction

■論文概要

燃料電池やリチウム―空気電池における律速段階として効率の改善が図られている酸素還元反応においては、炭素/白金系触媒を中心にした検討が進められている。しかし、炭素系材料の電気化学的安定性は概してあまり高いものではなく代替系の開発が期待されている。今回は二酸化チタンナノチューブ上にイオン液体をベクターとしてチオフェンを電解重合させることにより二酸化チタンナノチューブを鋳型としたハニカム状ポリチオフェンを生成させた。得られた有機・無機ハイブリッド電極上に犠牲試薬を用いない光還元法により白金ナノ粒子を生成させ、複合電極の酸素還元触媒活性について検討した。得られた材料は優れた酸素還元触媒活性を示し、インピーダンス測定結果の解析からとりわけ低い電極―電解質界面の電荷移動抵抗を有することが明らかとなった。

参考URL : https://www.nature.com/pj/volumes/50/issues/2

平成30年2月15日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/02/16-1.html学生の伊藤さんが、ICSMA2018においてBest Presentation Awardを受賞

学生の伊藤 麻絵さん(博士後期課程2年、物質化学領域・山口(政)研究室)が、1月26日~1月28日に開催されたICSMA2018においてBest Presentation Awardを受賞しました。

2018 International Conference on Smart Materials Applications (ICSMA 2018) will take place in Singapore during January 26-28, 2018. The conference program covered invited, oral, and poster presentations from scientists working in similar areas to establish platforms for collaborative research projects in this field. This conference will bring together leaders from industry and academia to exchange and share their experiences, present research results, explore collaborations and to spark new ideas, with the aim of developing new projects and exploiting new technology in this field.

■タイトル

Control of segmental motion of poly(methyl methacrylate) by addition of metal salts

■著者

Asae Ito, Naoya Tsugawa and Masayuki Yamaguchi

■論文概要

Glass transition temperature (Tg) of a polymer is one of important factors for polymer processing and expansion of application of polymers. In these days, various attempts have been reported as a way to enhance Tg. Tg is known to be determined by chemical structure greatly. Therefore, a novel polymeric material with high Tg is proposed. However, it is not easy to be available in industry. Under this situation, our group has been focused on design of new functional polymers by introducing pseudo-crosslinking points with an addition of metal salts to a glassy polymer and elucidate the key to Tg enhancement. This method would be more convenient to enhance Tg. Up to now, we found that Tg of poly(methyl methacrylate) (PMMA), which is one of the most useful polymer, especially as optical materials, was considerably enhanced by addition of specific lithium salts, such as LiCF3SO3 and LiBr. In this conference, I will give a presentation on the Tg enhancement by addition of the lithium salts and the mechanism of this phenomenon.

■受賞に当たって一言

「2018 International Conference on Smart Materials Applications(ICSMA2018)」は非常に幅広い分野からの参加者で構成されているため、異分野の方にも自分の研究内容を面白いと感じてもらえるように、自分なりに考えて発表準備を行いました。その結果、Best Presentation Awardをいただくことができ、大変光栄に存じます。指導教員の山口政之教授をはじめ多くの方々のご指導に感謝するとともに、審査員の先生方に深く感謝いたします。

平成30年1月31日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/01/31-1.html第57回J-BEANSセミナー「子育てと仕事の両立-やりたいことを全てやるための具体的な方法論- 」

| 開催日時 | 平成30年1月26日(金) 12:40~13:20 |

| 会 場 | ラーニング・コモンズ「J-BEANS」(大学会館1階) |

| 講演題目 | 子育てと仕事の両立 -やりたいことを全てやるための具体的な方法論- |

| 講 演 者 | 物質化学領域 山本 裕子准教授 |

| 言 語 | 日本語(スライド:日本語と英語) |

● J-BEANSセミナーの趣旨・概要等については、こちらのページをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2018/01/17-1.html銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

銅スズ硫化物系ナノ粒子から環境に優しいナノ構造熱電材料を創製

ポイント

- 銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それを焼結することで環境に優しいナノ構造熱電材料の創製に成功

- ナノ粒子の粒成長を抑制しながら焼結することで微細構造と組成を制御し、構造及び組成と物性との関係を解明

- 創製したナノ構造熱電材料は、構造や組成制御がされていない通常の銅スズ硫化物結晶に比べて約10倍の熱電変換性能を示し、サステイナブルな熱電材料の実用化へ向けた大きな一歩

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也教授らは、(株)日本触媒、産業技術総合研究所と共同で、銅スズ硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらをビルディングブロック(構成要素)として環境に優しい銅スズ硫化物系ナノ構造熱電材料を創製しました。このように、化学的アプローチによって熱電材料のナノ構造を精密に制御し、熱伝導率と電気伝導率を独立に調節することで熱電変換効率を向上させる方法は他の熱電材料にも適用できるため、高い熱電変換効率を有したサステイナブルな熱電材料の実現への有効な手段の一つとして期待されます。 実用化された代表的な熱電材料であるテルル化ビスマスをはじめ多くの熱電材料には、テルル、セレン、鉛といった毒性が高いあるいは資源的に希少な元素が用いられています。民生用途は安全性の担保が必須条件であり、毒性の高い材料系を用いた場合には実用化に向けての大きな障害となりかねません。そのような観点から、我々は、サステイナブルな熱電材料として金属硫化物材料に注目してきました。金属硫化物材料は比較的安価で安全、資源的にも豊富です。金属硫化物熱電材料は、これまで知られている熱電材料の主要元素であるテルルやセレンと同じ第16族元素である硫黄を用いており、熱電材料としての潜在性も高いと考えられます。 一方、熱電変換効率を表す指標である無次元性能指数 ZT を向上させる一つの方法論として"ナノ欠陥構造制御"があります。ナノ欠陥構造制御を行うためのアプローチの一つに、化学合成したナノ粒子をビルディングブロックとして用いてマルチスケール欠陥構造を有する熱電材料を創製しようという試みが近年注目を集めています。バルク結晶をボールミリング法等によって粉砕しナノ粉末を得て、それらを焼結することでナノメートルサイズの結晶粒界を有する熱電材料が作製されてはいるものの、このようなトップダウン式の手法では原子・ナノスケールの精密な構造制御は困難でした。一方、不純物元素や格子欠陥が導入された均一かつ単分散なナノ粒子を、形状や粒径を制御しながら精密に化学合成し、それらをパルス通電加圧焼結法などによって焼結することで、マルチスケール欠陥構造を有する熱電材料をボトムアップ式に創製できます。 |

<今後の展開>

本研究は、マルチスケール欠陥構造を有する高性能銅硫化物系熱電材料の創製に向けての大きな第一歩となります。今後はCu2SnS3系だけでなく、テトラヘドライト(Cu12Sb4S13)系など様々な銅硫化物系ナノ粒子を化学合成し、それらナノ粒子を複数種類配合して焼結することで、パワーファクターの向上と格子熱伝導率の低減を同時に達成し、更なるZTの向上を図ります。最終的には、エネルギーハーベスティングに資することができるサステイナブル熱電材料の実用化を目指します。

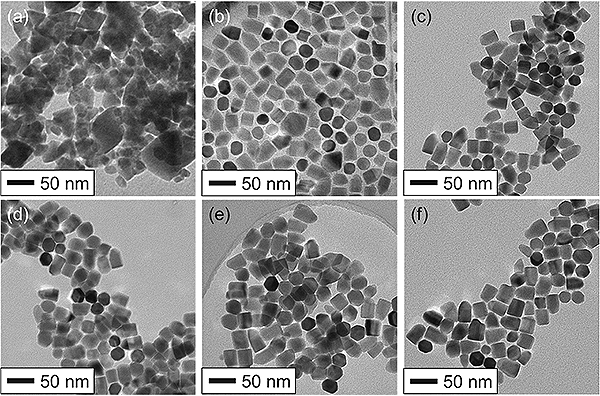

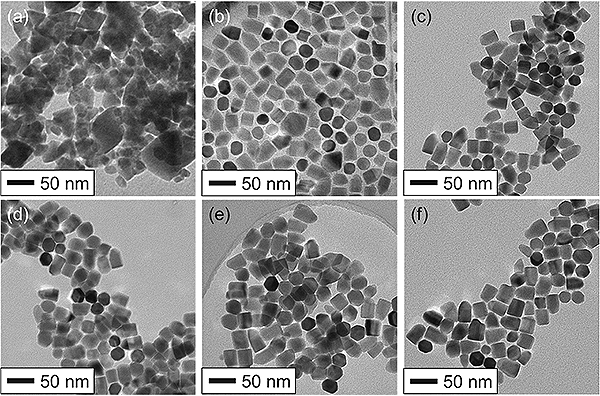

図1 (a,b) CTS 及び (c-f) ZnドープCTS ナノ粒子の透過型電子顕微鏡像:(a)閃亜鉛鉱型CTSナノ粒子、(b) ウルツ鉱型CTSナノ粒子、(c) Cu2Sn0.95Zn0.05S3ナノ粒子、(d) Cu2Sn0.9Zn0.1S3ナノ粒子、(e) Cu2Sn0.85Zn0.15S3ナノ粒子、(f) Cu2Sn0.8Zn0.2S3ナノ粒子。

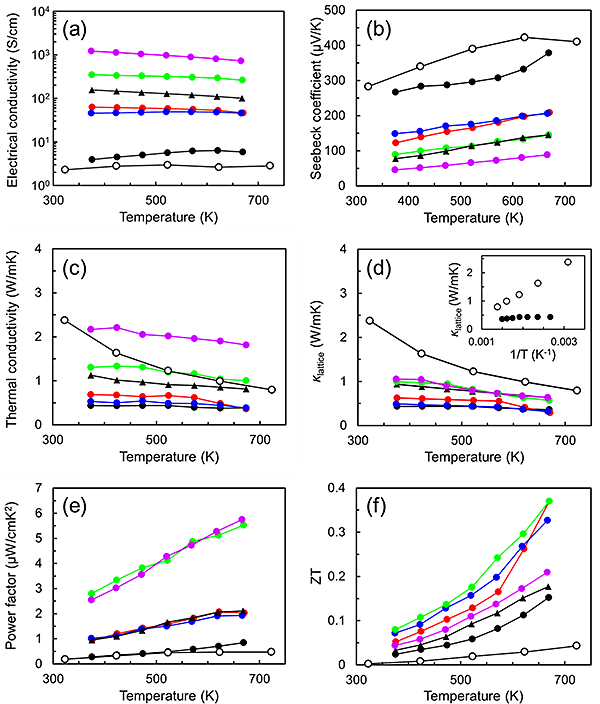

図2 (a) 電気伝導率、(b) ゼーベック係数、(c) 熱伝導率、(d) 格子熱伝導率、(e) パワーファクター、(f) ZT。 ▲、●、●、●、●及び●は、それぞれ、図1a-fのナノ粒子をパルス通電加圧焼結することによって作製したペレットのデータを表す。○はナノ構造を持たないCTSバルク結晶の値である(Y. Shen et al., Sci. Rep. 2016, 6, 32501)。(b)の挿入図は、●と○の格子熱伝導率データを温度の逆数(T -1)に対してプロットした図である。ナノ構造制御されたCTSでは格子熱伝導率がT -1に依存していないことから、フォノンが効率的に散乱されていることを示している。

<論文>

| 掲 載 誌 | Applied Physics Letters |

| 論文題目 | "Sustainable thermoelectric materials fabricated by using Cu2Sn1-xZnxS3 nanoparticles as building blocks" |

| 著 者 | Wei Zhou,1 Chiko Shijimaya,1 Mari Takahashi,1 Masanobu Miyata,1 Derrick Mott,1 Mikio Koyano,1 Michihiro Ohta,2 Takeo Akatsuka,3 Hironobu Ono3 and Shinya Maenosono1* 1 北陸先端科学技術大学院大学 2 産業技術総合研究所 3 株式会社日本触媒 |

| DOI | 10.1063/1.5009594 |

| 掲 載 日 | 2017年12月29日にオンライン掲載 |

平成30年1月4日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2018/01/04-1.html物質化学領域の松村准教授らの研究成果がWiley社発刊の国際学術誌 Macromolecular Rapid Communications(IF:4.265)のfront coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果がWiley社発刊の国際学術誌 Macromolecular Rapid Communications (IF:4.265)のfront coverに採択されました。

■掲載誌

Macromolecular Rapid Communications (Wiley-VCH) 2017. 38, 1700478

■著者

Robin Rajan (博士研究員), Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Tunable Dual-Thermoresponsive Core-Shell Nanogels Exhibiting UCST and LCST Behavior

■論文概要

コアがPolyN-isopropylacrylamide、シェルがPolysulfobetaineで構成されたコアシェル型ナノゲルを創出し、低温と高温で相転移を起こす二段階温度応答性を示すことを示しました。本学のSTEM-EDXを用いることでコアシェル型の構造が明らかとなり、その構造を変化させることにより温度応答性を制御することにも成功しました。

このような材料は、温度を変化させることで多段階の薬物放出を制御出来る材料として期待でき、高分子化学およびバイオマテリアルの分野で注目されています。

詳細:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/marc.201700478/full

平成29年11月22日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2017/11/22-1.html物質化学領域の長尾准教授が科学技術振興機構のさくらサイエンスプランを実施

物質化学領域の長尾祐樹准教授のマレーシアとの交流計画が科学技術振興機構(JST)の「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」に採択されたことを受け、11月1日~11月10日の日程でマレーシア工科大学(MJIIT)から6名の研究者・大学院生を受け入れました。

「日本・アジア青少年サイエンス交流事業-さくらサイエンスプラン-」は、産学官の緊密な連携により、優秀なアジアの青少年が日本を短期に訪問し、未来を担うアジアと日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることを目指します。そしてアジアの青少年の日本の最先端の科学技術への関心を高め、日本の大学・研究機関や企業が必要とする海外からの優秀な人材の育成を進め、もってアジアと日本の科学技術の発展に貢献することを目的としています。

参考:http://ssp.jst.go.jp/outline/index.html

本学はアジア諸国の大学・研究機関との学術的交流を強く推進しているところであり、将来的に優秀な学生を受け入れるためにマレーシアにおける大学・研究機関においても交流を進めています。

本交流の趣旨はマレーシアの環境問題解決のためのマテリアル開発に関する技術交流を核に、国際共著論文成果に繋がる大学間連携を強化することであり、本学からは主に日本人学生が積極的に関わることができるように計画されました。本学教員による研究指導等を実施し、最終日にはマレーシア工科大の学生から成果報告が行われ今後の研究について本学教員や学生と議論がなされました。また、金沢のひがし茶屋街での金箔貼り体験を通して日本的な文化や美にも触れ、さらに、東京の日本科学未来館を訪問して日本の多様な先端科学技術を紹介しました。

本交流プログラムはこれらの経験を通して招聘者の将来の日本への留学を促し、本学が招聘者の母国やアジアの科学技術の進歩や発展に貢献することを目指しています。

■実施期間

平成29年11月1日―平成29年11月10日

■研究テーマ

マレーシアの環境問題解決のためのマテリアル開発に関する共同研究プログラム

■本交流について一言

本計画をサポートいただきましたJSTに御礼申し上げます。また、派遣元のマレーシア工科大MJIITの教職員の皆様、本学受入教員の海老谷教授、松見教授、実験をサポートして下さった大坂講師、西村講師、宮里主任技術職員、教職員および学生の皆様に御礼申し上げます。引き続きマレーシアとの交流の発展にお力添えをお願い致します。

X線光電子分光(XPS)による測定の指導

成果報告会後の記念撮影

日本科学未来館を訪問

金箔貼り体験

平成29年11月13日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2017/11/13-1.html物質化学領域の長尾准教授の研究成果が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択

物質化学領域の長尾祐樹准教授の研究成果をまとめた論文が米国化学会刊行Langmuir誌の表紙に採択されました。(Invited Feature Article)

■掲載誌

American Chemical Society, Langmuir 2017, 33, 12547-12558.

■著者

Yuki Nagao *

■論文タイトル

Proton-Conductivity Enhancement in Polymer Thin Films

■論文概要

プロトン伝導性薄膜は固体高分子形燃料電池の反応場でアイオノマーと呼ばれ、プロトン交換膜から電極触媒へのプロトンの輸送を行っている。長尾准教授はアモルファス高分子の構造を基板界面や金属界面との相互作用を用いて変化させ、高分子の配向構造や組織構造とプロトン伝導性の関係を調べてきた。Langmuir誌の編集者から、長尾准教授の研究成果をレビューの形でまとめて掲載する機会を与えられたため、招待論文として執筆を行った。

■採択にあたって一言

これまでの研究成果は共同研究者と多くの学生さんに支えられてきました。この場をお借りして皆様に心よりお礼を申し上げます。また、レビューの執筆の機会を与えてくださった関係者各位にお礼申し上げます。

参考: http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b01484

平成29年11月9日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2017/11/9-1.html学生の高橋さんがIUMRS-ICAM 2017 国際会議において2件の奨励賞を受賞

学生の高橋麻里さん(博士後期課程3年、物質化学領域・前之園研究室)がIUMRS-ICAM 2017 国際会議において2件の奨励賞を受賞しました。

IUMRS(International Union of Materials Research Society)は、学術的材料研究の振興を共通の関心とする学術団体から構成される国際機関で、毎年各国で材料科学に関する国際会議を開催しています。IUMRS-ICAM(International Conference on Advanced Materials)2017は、日本MRSの主催で2017年8月31日~9月1日の期間、京都大学吉田キャンパスにて開催され、4分野30シンポジウムに総勢1908名が参加しました。

奨励賞(Award for Encouragement of Research)は、優れた講演を行った若い研究者に贈られる賞であり、各々のシンポジウムで厳正なる審査が行われ、上位約10%の発表者しか受賞できない栄誉ある賞です。

■受賞年月日

平成29年10月17日

■タイトル

(1)シンポジウム: A-4 (Magnetic oxide thin films and hetero-structures)

Transition from Linear to Oscillatory Behavior of Exchange Bias Revealed with Progression of Surface Oxidation of Ag@FeCo@Ag Core@Shell@Shell Nanoparticles

著者:M. Takahashi, P. Mohan, D. M. Mott, and S. Maenosono

(2)B-7 (Nano-biotechnology on Interfaces)

Imaging and Isolation of Autophagosomes using Magnetic-Plasmonic Ag@FeCo@Ag Core@Shell@Shell Hybrid Nanoparticles

著者:M. Takahashi, P. Mohan, K. Mukai, Y. Takeda, T. Matsumoto,K. Matsumura, M. Takakura, T. Taguchi, and S. Maenosono

■概要

(1)シンポジウム: A-4 (Magnetic oxide thin films and hetero-structures)

Ag@FeCo@Agコア@シェル@シェルナノ粒子における交換バイアスを調べたところ、強磁性体FeCoが反強磁性体CoFeOへ酸化することで交換バイアス磁場が振動現象を示すことが分かった。

(2)B-7 (Nano-biotechnology on Interfaces)

磁性-プラズモンハイブリッドAg@FeCo@Agコア@シェル@シェルナノ粒子を用い、細胞内小器官の一つであるオートファゴソームのイメージング及び磁気分離を行った。

■受賞にあたって一言

共同研究者の方々をはじめ、応援してくださった皆様に心より感謝申し上げます。私が初めて国際学会で口頭発表をした場がIUMRSでその当時も賞を頂き、おそらく学生生活最後の国際学会での発表となった今回のIUMRSでも発表した2件において賞を頂けたことを大変嬉しくまた光栄に思います。これを励みに今後も研究に対して真摯に向き合い、邁進して参りたいと思います。

平成29年10月20日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2017/10/20-1.html学生の橋本さんがマテリアルライフ学会第28回研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の橋本優哉さん(博士前期課程2年、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第28回研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。本賞の授賞件数は26件の研究発表において4名の発表者が受賞しました。

■受賞年月日

平成29年7月14日

■論文タイトル

超臨界二酸化炭素を含浸溶媒として用いた高分散PP/Al2O3ナノコンポジットの調製

■論文概要

当研究室は、重合後に得られるPP粉末(リアクターグラニュール)の細孔中に金属アルコキシドを含浸させ、これを溶融混練中に金属酸化物あるいは金属水酸化物へ化学変換する新たなin-situナノコンポジット化法を開発しました。ナノサイズの細孔へ閉じ込められたフィラー前駆体が、溶融混練過程で再凝集する前に固体へと化学変換されることで、分散剤を添加することなくナノ粒子が高度に分散したナノコンポジットを得ることが可能です。しかし、有機溶媒を含浸溶媒として用いた場合、PPの細孔深部まで金属アルコキシドを含浸できていないことがわかっており、深部への均一含浸が達成できれば、より高い充填と機能性を実現できるものと考えられました。そこで本研究では、含浸溶媒である有機溶媒の代わりに高浸透性・溶解性を併せ持つ超臨界二酸化炭素(scCO2)を用いた含浸プロセスを検討し、その成果を報告しました。

■受賞にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究を進めるのにあたり、熱心なご指導を頂きました谷池俊明准教授、Bulbul Maira博士研究員にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーにも深く感謝いたします。

平成29年9月13日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2017/09/13-1.html磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった

細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

ポイント

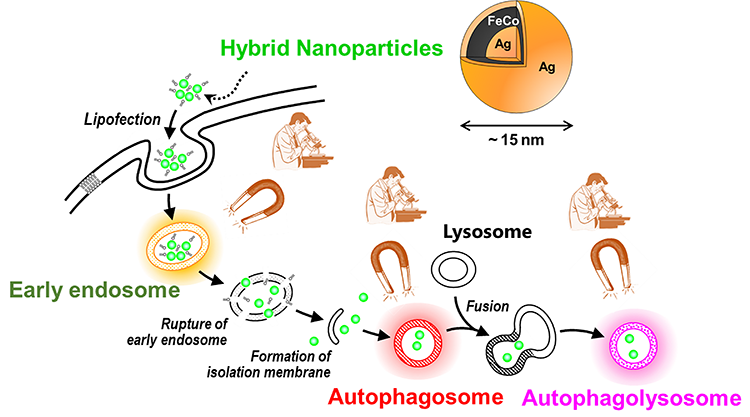

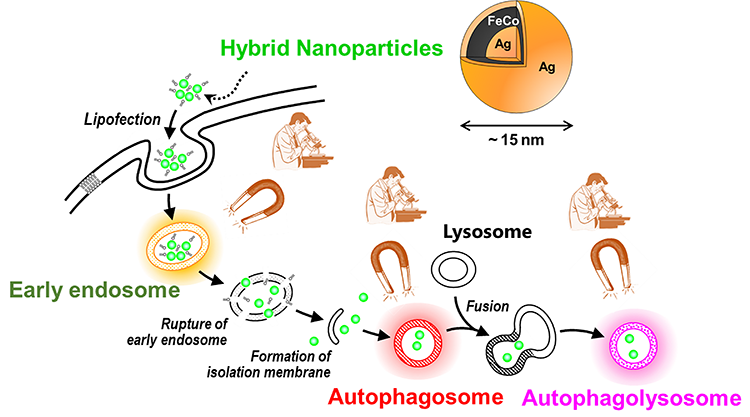

- これまで分離が難しかった細胞小器官を磁気分離するためのプローブとして、粒径約15 nmで単分散なAg/FeCo/Agコア/シェル/シェル型磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を創製した。

- ハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞に取り込ませ、培養時間を変化させた際、ナノ粒子が細胞内のどの部分に局在するかということをAgコアのプラズモン散乱を利用して可視化することに成功した。

- 培養時間が30分~2時間の間でハイブリッドナノ粒子がオートファゴソームに局在することがわかったため、オートファゴソームをターゲットとして、適切な時間帯で細胞膜を破砕して磁気分離を行うことでオートファゴソームの分離に成功した。

- 単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性がある。

- リガンド結合ハイブリッドナノ粒子を用いた汎用的かつ高選択的な細胞小器官分離技術へと拡張することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があるほか、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、東京大学、金沢大学ほかと共同で、独自開発の磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いてオートファゴソームのイメージングと磁気分離に成功しました。この手法は、これまで分離が困難であった他の細胞小器官へ拡張可能なため、新たな細胞小器官分離法としての応用が期待されます。 2013年のノーベル生理学・医学賞は、「小胞輸送の分子レベルでの解析と制御メカニズムの解明」という功績に対して、米国の3名の研究者に贈られました。また、2016年のノーベル生理学・医学賞は、「オートファジー注1)の分子レベルでのメカニズムの解明」の功績に対して、東京工業大学・大隅 良典 栄誉教授に贈られたことはまだ記憶に新しいところです。これらの研究はいずれも"細胞内物質輸送"に関するものでした。細胞内物質輸送には多種多様な細胞小器官注2)が関与しており、それらの機能は細胞小器官に存在するタンパク質や脂質によって制御されています。従って、細胞小器官の機能を理解するためには、そこに存在するタンパク質/脂質を調べることが必要不可欠です。そのための有力な手段の一つとして、タンパク質/脂質が機能している小器官ごと単離して解析するという方法があります。細胞小器官の一般的な単離法には超遠心分離注3)がありますが、比重に差が無い異種の小器官の分離は困難であることに加え、分離工程が煩雑で手間がかかるほか、表在性タンパク質注4)の脱離や変性が問題となる場合もあるため、新たな分離法の開発が望まれています。 本成果は、アメリカ化学会が発行するオープンアクセスジャーナルであるACS Omega誌に2017年8月25日に掲載されました。 |

<今後の展開>

単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、これまでとは異なる視点からオートファジーを俯瞰でき、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性があります。また、ハイブリッドナノ粒子表面に所望のリガンドを結合させることによって、目的の細胞小器官への受容体を介したターゲティングが可能なナノ粒子を作製し、そのリガンド結合ナノ粒子を用いて標的細胞小器官を高選択的に単離する技術を確立することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があります。さらに、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待されます。

図1 磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞にトランスフェクションした後、培養時間(図中右に行くに従って培養時間が長いことを意味する)とともにナノ粒子の局在が初期エンドソーム(early endosome)、オートファゴソーム(autophagosome)、オートファゴリソソーム(autophagolysosome)へと移行する様子をプラズモン散乱を利用した共焦点顕微鏡イメージングで確認でき、各々の時間帯で磁気分離を行うとそれぞれ異なる種類の細胞小器官を分離することが可能であることを示した図。

<論文>

| 掲載誌: | ACS Omega |

| 論文題目: | "Magnetic Separation of Autophagosomes from Mammalian Cells using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads"(磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた哺乳動物細胞からのオートファゴソームの磁気分離) |

| 著者: | Mari Takahashi,1 Priyank Mohan,1 Kojiro Mukai,2 Yuichi Takeda,3 Takeo Matsumoto,4 Kazuaki Matsumura,1 Masahiro Takakura,5 Hiroyuki Arai,2 Tomohiko Taguchi,6 Shinya Maenosono1* 1北陸先端科学技術大学院大学 2東京大学大学院薬学系研究科 衛生化学教室 3大阪大学大学院医学系研究科 4金沢大学医薬保健研究域医学系 5金沢医科大学産科婦人科 6東京大学大学院薬学系研究科 疾患細胞生物学教室 |

| DOI: | 10.1021/acsomega.7b00929 |

| 掲載日: | 2017年8月25日 |

<用語解説>

注1)オートファジー

オートファジー(Autophagy)は、細胞が持っている、細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一つ。自食とも呼ばれる。酵母からヒトにいたるまでの真核生物に見られる機構であり、細胞内での異常なタンパク質の蓄積を防いだり、過剰にタンパク質合成したときや栄養環境が悪化したときにタンパク質のリサイクルを行ったり、細胞質内に侵入した病原微生物を排除することで生体の恒常性維持に関与している。

注2)細胞小器官

細胞の内部で特に分化した形態や機能を持つ構造の総称。細胞内器官やオルガネラとも呼ばれる。細胞小器官が高度に発達していることが、真核細胞を原核細胞から区別している特徴の一つである。

注3)超遠心分離

数万G(重力加速度)以上の遠心力をかける遠心分離法。

注4)表在性タンパク質

疎水性相互作用、静電相互作用など共有結合以外の力によって脂質二重層または内在性膜タンパク質と一時的に結合しているタンパク質。

注5)超常磁性

強磁性体やフェリ磁性体のナノ粒子に現れる。磁性ナノ粒子では磁化の向きが温度の影響でランダムに反転しうる。この反転が起こるまでの時間をネール緩和時間という。外場の無い状態で、磁性ナノ粒子の磁化測定時間がネール緩和時間よりもずっと長い時、磁化は平均してゼロであるように見える。この状態を超常磁性という。

注6)エンドサイトーシス

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ。細胞に必要な物質のあるものは極性を持ちかつ大きな分子であるため、疎水性の物質から成る細胞膜を通り抜ける事ができない、このためエンドサイトーシスにより細胞内に輸送される。

注7)オートファゴソーム

オートファジーの過程で形成される二重膜構造を有した袋状の細胞小器官。他の細胞小器官やタンパク質などを囲い込んだ後、リソソームと融合することで内容物を消化する。

注8)プラズモン

プラズマ振動の量子であり、金属中の自由電子が集団的に振動して擬似的な粒子として振る舞っている状態をいう。金属ナノ粒子ではプラズモンが表面に局在することになるので、局在表面プラズモンとも呼ばれる。

注9)トランスフェクション

人為的にDNAやウイルスなどを細胞に取り込ませる手法。

注10)プラズモン散乱イメージング

局在表面プラズモン共鳴に起因した光散乱を利用したイメージング。共焦点顕微鏡を用いたバイオイメージングでは一般的に蛍光色素が用いられるが、長時間観察では光退色が問題となる。しかし、プラズモン散乱を用いたイメージングでは光退色の心配がない。

注11)蛍光免疫染色

抗体に蛍光色素を標識しておき、抗原抗体反応の後で励起光を照射して蛍光発光させ、共焦点顕微鏡などで観察することによって本来不可視である抗原抗体反応(免疫反応)を可視化するための組織化学的手法。

注12)初期エンドソーム

初期エンドソームは、エンドサイトーシスされた物質を選別する場として機能する細胞小器官である。エンドサイトーシスによって細胞内へと取り込まれた物質は、まず細胞辺縁部に存在する初期エンドソームへと輸送される。初期エンドソームを起点として、分解される物質は分解経路へと、細胞膜で再利用される物質はリサイクリング経路へと選別されていく。

注13)オートファゴリソソーム

オートファゴソームとリソソームの融合によってできる細胞小器官。

注14)ウェスタンブロッティング

電気泳動によって分離したタンパク質を膜に転写し、任意のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法。

注15)LC3-II

LC3はオートファゴソームマーカーとして広く知られている。オートファジーが開始されると、LC3はプロペプチドとして発現し、直ちにC末端が切断されて細胞質型のLC3-Ⅰとなる。LC3-ⅠのC末端にホスファチジルエタノールアミンが付加され、膜結合型のLC3- IIへ変換する。LC3- IIはオートファゴソーム膜へと取り込まれて安定に結合するため、哺乳動物におけるオートファゴソーム膜のマーカーとして用いられている。

平成29年8月25日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2017/08/25-1.html