研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。物質化学領域の松村准教授らの研究成果が英国王立化学会発刊Nanoscale誌のback coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果が英国王立化学会発刊Nanoscale誌のback coverに採択されました。

■掲載誌

英国王立化学会(Royal Society of Chemistry) Nanoscale(インパクトファクター7.76) 2016, 8, 15888-15901

■著者

Sana Ahmed (D3), Satoshi Fujita (福井大学), Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Enhanced protein internalization and efficient endosomal escape using polyampholyte-modified liposomes and freeze concentration

■論文概要

細胞質に物質を導入する技術は、ドラッグデリバリーシステムの効率化において重要な技術である。一般的には細胞膜を容易に通過出来ないため、様々な手法が検討されてきている。本論文では、細胞懸濁液を凍結することによって起こる凍結濃縮現象を利用し、細胞周囲に、細胞内へ導入したいタンパク質を濃縮させ、取り込み向上を図ったものである。その際、タンパク質のナノキャリアとして両性電解質高分子で修飾されたリポソームを用いることで、取り込み後の細胞質内への効率的移動も確認出来た。この技術により、抗原を細胞質内へ高効率で送達することで免疫細胞を活性化する免疫療法に応用できるだけでなく、遺伝子を核内に導入する遺伝子治療への応用も期待出来る。

本研究は科研費挑戦的萌芽研究(15K12538、 16K1289)および本学のソフトメゾマター研究拠点(代表濱田勉准教授)の成果です。

論文詳細: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c6nr03940e#!divAbstract

平成28年9月5日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/09/05-1.html日本海イノベーション会議[北陸先端科学技術大学院大学プログラム]を開催

8月27日(土)、日本海イノベーション会議[北陸先端科学技術大学院大学プログラム](本学、北國新聞社主催)が開催されました。

「日本海イノベーション会議」とは、石川県内の大学の研究成果等を広く県民や企業に知ってもらうことを目的として、北國新聞社と石川県内の大学が共同で開催している講演会であり、今年度は、「先端科学技術が拓く未来」をテーマに、寺野 稔理事・副学長と先端科学技術研究科(物質化学領域)の山口 政之教授が約60名の聴講者を前に講演を行いました。

第1部では寺野理事が「未来を拓くプラスチック」と題して、最先端の科学技術が身近なプラスチックに数多く応用されていることを、医療器具、自動車部品、食料品等を例に、わかりやすく解説しました。

第2部では山口教授が「知性を備えたプラスチック」と題して、「インテリジェント(知性を備えた)な高分子」と呼ばれる、外部の環境に応じて形態を変えるプラスチックやゴムに関する研究について、フィルムの透明度が温度によって変化する様子など、映像も交えて紹介しました。

寺野理事

山口先生

講演会の様子

平成28年8月29日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/08/29-2.html日本海イノベーション会議[北陸先端科学技術大学院大学プログラム] 開催

本学と北國新聞社が共同で、日本海イノベーション会議 [北陸先端科学技術大学院大学プログラム] を実施します。

「日本海イノベーション会議」とは、石川県内の大学の研究成果等を広く県民や企業に知ってもらうことを目的として、北國新聞社と石川県内の大学が共同で開催している講演会の総称です。

| 日 時 | 8月27日(土) 13:30~15:30 (開場13:00) | ||||

| 場 所 | 北國新聞20階ホール (金沢市南町2-1 北國新聞会館) | ||||

| テーマ | 先端科学技術が拓く未来 | ||||

| 第1部 | 「未来を拓くプラスチック」

|

||||

| 第2部 | 「知性を備えたプラスチック」

|

||||

| 定 員 | 150名 [受講無料] | ||||

| 申込方法 | 聴講希望の方は ①郵便番号、②住所、③氏名、④電話番号をご記入の上、下記のいずれかでお申し込みください。 ・ハガキ 〒920-8588 (所番地不要) ・F A X 076-260-3403 ・E-mail koho@hokkoku.co.jp 受講券等は発送しませんので、直接会場へお越しください。定員に達した場合のみご連絡します。 ※個人情報は当会議の催し以外に使用することはありません。 日本海イノベーション会議事務局(北國新聞社広報部) 076-260-3402(平日10~18時) |

第42回J-BEANSセミナー「理想の電池はできるのか?」開催

| 開催日時 | 平成28年7月21日(木) 12:40~13:20 |

| 会 場 | 知識科学系講義棟 1階エントランスホール ※会場がJ-BEANSではありませんのでご注意ください。 |

| 講演題目 | 「理想の電池はできるのか?」 |

| 講 演 者 | 物質化学領域 教授 松見 紀佳 |

● 詳細は、 J-BEANSセミナー開催一覧 をご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2016/07/01-1.html物質化学領域の松見教授らの研究成果が英国王立化学会 Polymer ChemistryのBack Coverに採択

物質化学領域の松見紀佳教授らの研究成果が英国王立化学会 Polymer ChemistryのBack Coverに採択されました。

■掲載誌

英国王立化学会 Polymer Chemistry, 2016, 7, 4182 - 4187

■著者

Puhup Puneet, Raman Vedarajan, Noriyoshi Matsumi*

■論文タイトル

σ-p Conjugated Copolymers via Dehydrocoupling Polymerization of Phenylsilane and Mesitylborane

■論文内容

共役系高分子は高分子エレクトロニクスの中核を担う重要な材料群である。初期の共役系材料として白川らによるπ-共役系ポリアセチレンの発見、Burkhardらによるσ-共役系ポリシランの創出が挙げられるが、それらは更にσ-π共役系有機ケイ素高分子(櫻井、熊田ら)、p-π 共役系有機ホウ素高分子(中條、松見ら)など、ヘテロ元素を含んだユニークな軌道間相互作用を活用した共役系高分子の創出につながっている。

今回、従来にない共役モードによる新規共役系高分子としてヒドロシランとヒドロボランとの共重合によりσ-p共役系高分子と呼べる一連の高分子を合成した。それらの分光学的特性に加えて、オリゴマーモデルのDFT計算によってσ-p共役的軌道間相互作用が支持された。得られた材料は従来にない電子状態を有した共役系高分子としてそれらの特性に興味がもたれる。例えば、μMオーダーのフッ化物イオンの存在下で蛍光が増大するなど、turn-on型フッ化物イオンセンシング材料としての可能性が示された。

参考 http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/PY/c6py00205f#!divAbstract

平成28年6月22日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/06/22-2.html新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

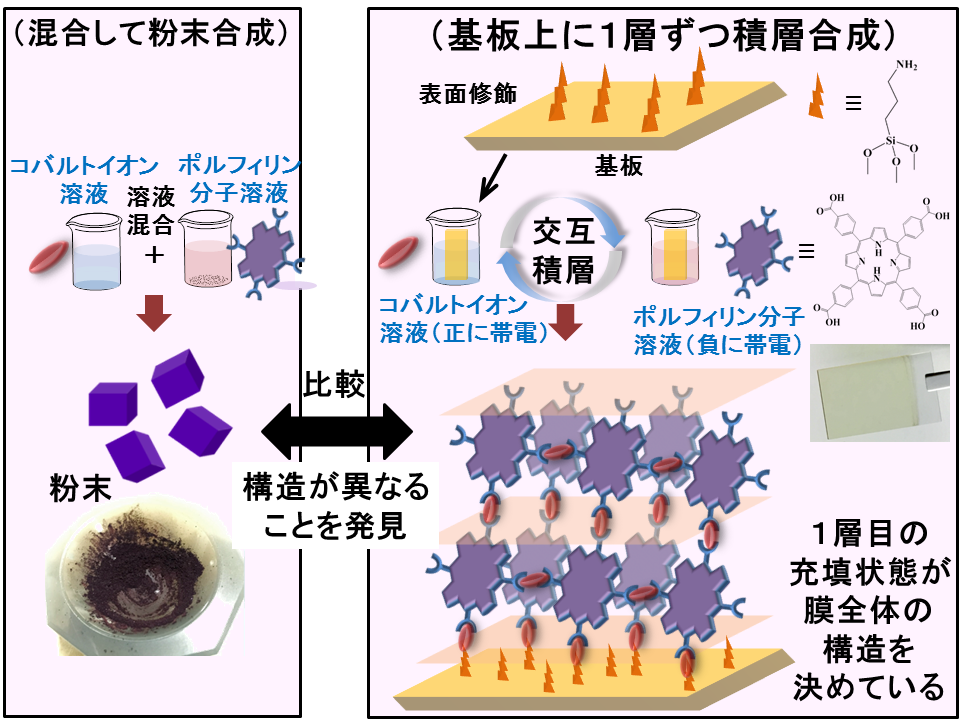

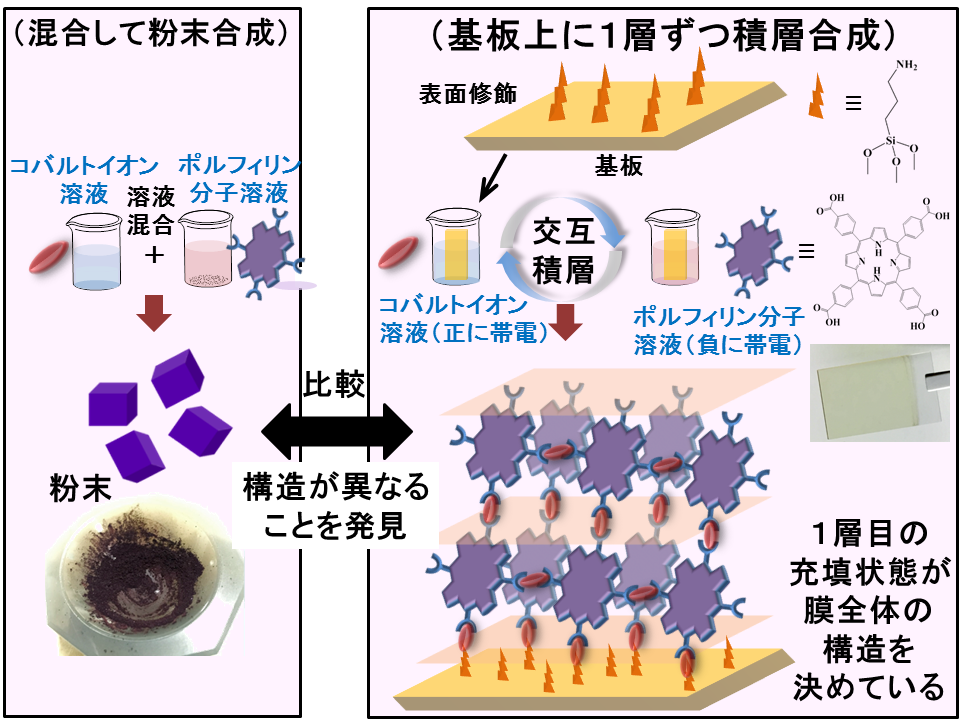

新たな高分子ネットワーク構築の手法を開発

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の長尾 祐樹准教授らの研究グループは、溶液中の混合分子の特徴を生かし、従来とは異なる構造の高分子ネットワーク(分子どおしのつながり)を作る手法を開発することに成功しました。この成果により、溶液中では合成が難しいとされてきた構造を有する高分子ネットワークの合成に挑戦できるようになりました。本研究は、アメリカ化学会の雑誌Langmuirに近日公開されます。

| 1. 研究の成果 | ||

|

人類の夢の一つに二酸化炭素から炭素材料を作り出すことが挙げられます。多くの研究者がこの課題に取り組んでおり、望ましい分子構造についての理解は日々進んでいます。溶液中での合成方法には限界があるために、合成手法自体の多様化が求められていました。 |

||

溶液混合と基板を足場にした積層合成の高分子ネットワーク構造の比較 |

||

|

なお、本成果は名古屋大学との共同開発成果であり、名古屋大学「分子・物質合成プラットフォーム」事業(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業)の支援を受けました。 |

||

| 2. 今後の展開 |

||

|

この成果により、溶液中の合成では得るのが難しい高分子ネットワークの構造を合成するための新しい合成手法を得ることができました。この成果を応用することで将来的には例えば、生物内では合成が可能であることがわかっていても、人の手による合成がまだ難しいとみなされている高分子ネットワークの構造の構築が可能となり、光合成に必要な触媒や燃料電池の触媒の高効率化への応用展開等が期待されます。 |

||

| 3. 用語解説 |

||

|

注1)ポルフィリン:環状構造を有する化合物で、誘導体には体の中で酸素を運搬するヘモグロビン等の多くの化合物が知られている。ポルフィリン誘導体は、有機合成化学の触媒や生体化学反応過程の追究に広く利用されている。 |

||

| 4. 論文情報 |

||

|

掲載誌:Langmuir |

||

平成28年6月17日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2016/06/17-1.htmlブロック遊びのようにナノ構造を組み上げる技術で新しい知見

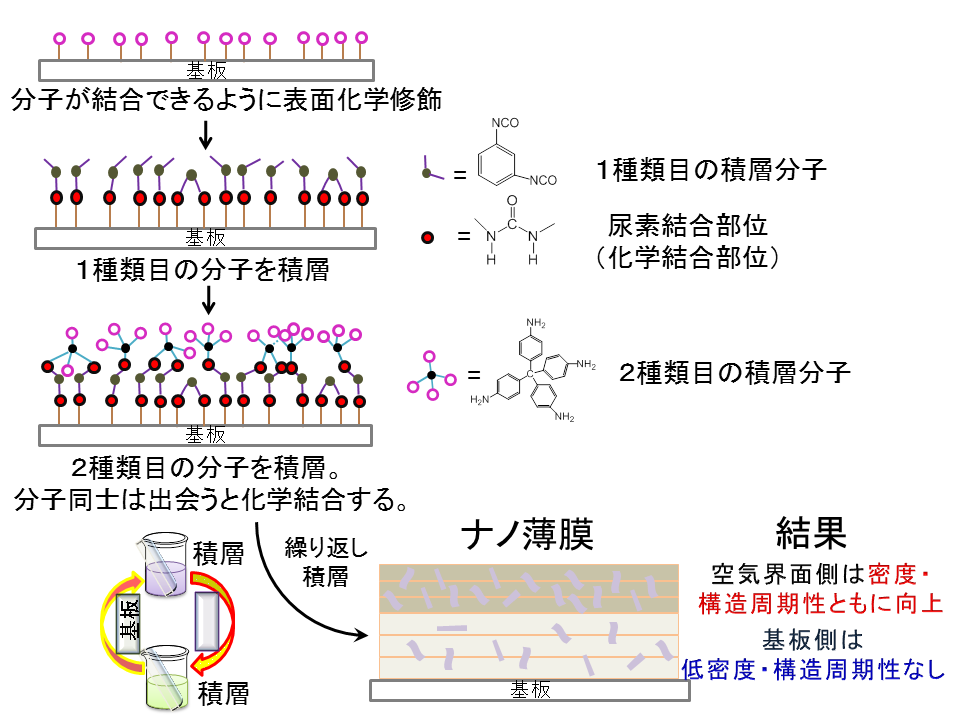

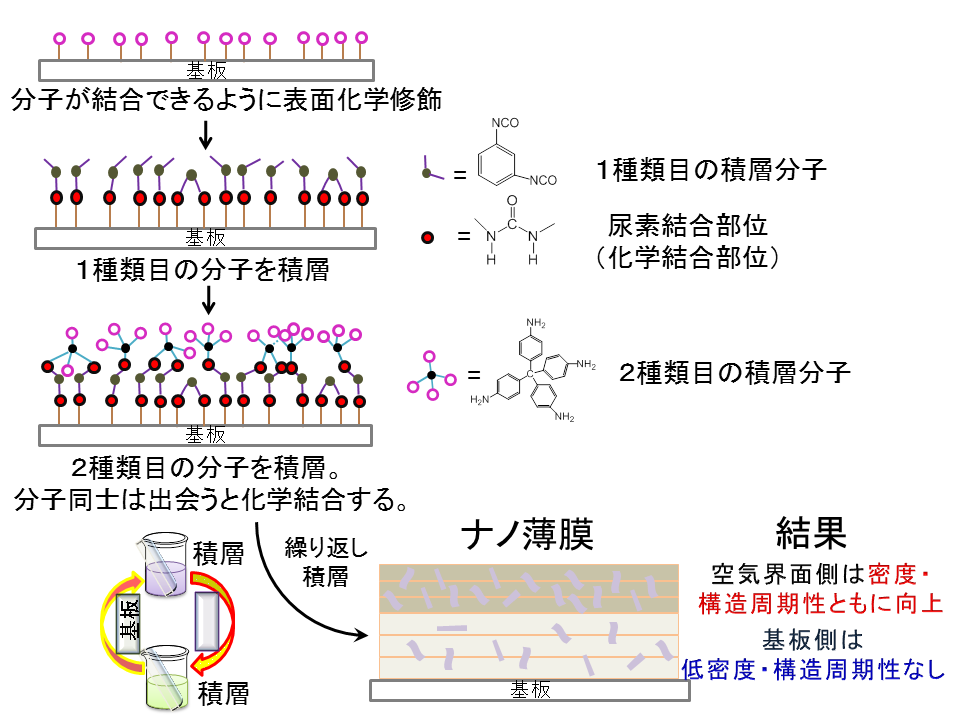

ブロック遊びのようにナノ構造を組み上げる技術で新しい知見

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/物質化学領域の長尾 祐樹准教授らの研究グループは、材料表面を高分子で修飾する表面高機能化技術において新たな知見を得ることに成功しました。材料表面が有する濡れ性、帯電性、防汚性、自己修復性等の機能性表面は、我々の生活をより快適で安全なものにしてくれます。これまでに2種類の機能性分子を交互に組み上げる技術は、数例報告されていましたが、得られたナノ薄膜注1)の密度や構造周期性については明らかにされていませんでした。これに対して、本研究は、ナノ薄膜の密度や構造周期性が膜厚に応じて変化することや分布があることを実験的に明らかにしました。本研究は、アメリカ化学会の雑誌Langmuirに平成28年5月13日に公開されました。

| 1. 研究の成果 | ||

|

ブロック遊びのように分子を1種類ずつ材料表面に自在に組み上げる技術は、材料表面の濡れ性、帯電性、防汚性等の高性能化を目的としたコーティング技術等に応用できることから、新しい技術として注目されています。これまでに2種類の機能性分子を交互に積層することでナノ薄膜が得られることは数例報告されていましたが、組み上げた積層回数に応じてどのような高分子ネットワーク構造ができているかについては不明な点が数多くありました。 |

||

分子の積層方法と得られたナノ薄膜の密度・構造周期性の分布 |

||

|

なお、本成果は名古屋大学との共同開発成果であり、名古屋大学「分子・物質合成プラットフォーム」事業(文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業)の支援を受けました。 |

||

| 2. 今後の展開 |

||

|

今回の研究成果によって、材料表面を分子レベルで機能修飾するための新しい設計指針を得ることが出来ました。我々はグローバルな課題として認識されている水問題への取り組みに関心があります。今後、汚染水を浄化する多孔質フィルターの多孔質性を保持したまま表面の防汚性を向上させる技術開発のような応用展開が期待されます。 |

||

| 3. 用語解説 |

||

|

注1)ナノ薄膜:厚さが10億~1億分の1メートル程度の薄い膜。 |

||

| 4. 論文情報 |

||

|

掲載誌:Langmuir |

||

平成28年5月17日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2016/05/17-1.html