研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。物質化学領域の松見教授らの論文がJournal of Applied Polymer Science誌の表紙に採択

物質化学領域の松見 紀佳教授、学生のGUPTA, Surabhiさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松見研究室)らの論文がJournal of Applied Polymer Science誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果はNEDO/TherMAT(未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合)の支援のもと、トヨタ自動車株式会社と行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Journal of Applied Polymer Science

■著者

Surabhi Gupta, Tomoharu Kataoka, Masao Watanabe, Mamoru Ishikiriyama, Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

Fine‐tuning of phase behavior of oxazoline copolymer-based organic-inorganic hybrids as solid‐supported sol-gel materials

■論文概要

LCST(下限臨界溶液温度)現象はドラッグデリバリーシステムをはじめ生医学的な応用を中心に多年にわたり活発に研究されているが、本コンセプトを固体状態の材料に拡充することにより感温性を有するスマートマテリアルの創出につながる可能性がある。LCSTを示すポリオキサゾリン誘導体の存在下でアルコキシシランのゾル―ゲル縮合を行い種々の有機・無機ハイブリッド材料を作製したところ、示差走査熱量分析により得られた各材料は熱的相転移を示すことが分かった。また、材料中におけるポリオキサゾリン含有量の相転移温度への依存性を示す相図は、水溶液中におけるポリオキサゾリン濃度の影響を示す相図と類似し、同様の現象が固体状態で発現していることが示唆された。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.48163

令和元年8月8日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2019/08/08-1.html生命機能工学領域の藤本研究室の論文がWiley社刊行Chemistry an Asian Journal誌の表紙に採択

生命機能工学領域の藤本 健造教授、中村 重孝助教らの論文がWiley社刊行Chemistry an Asian Journal誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Chemistry an Asian Journal (IF=3.692) volume 14, Issue 11, 2019

■著者

Kenzo Fujimoto(教授)、Hung Yang-Chun(2017.3修了)、Shigetaka Nakamura(助教)

■論文タイトル

Strong Inhibitory Effects of Antisense Probes on Gene Expression through Ultrafast RNA Photocrosslinking

■論文概要

今回藤本研究室のグループは、乳癌由来の培養細胞であるHeLa細胞を用い、モデル系である標的遺伝子の発現を、超高速光架橋型人工核酸(CNVD)を組み込んだDNAプローブを用いることによりほぼ完全に抑制することに成功しました。光照射の場所やタイミングにより遺伝子発現を制御することができるため、疾患部位のみに薬効を発揮させることができます。また、光照射エネルギーにより遺伝子発現量を制御することができるため、細胞内遺伝子発現を最適な量に調節することが可能となりました。これにより従来は困難であった発現量の調節も可能となります。

今後、遺伝子の異常発現を伴う細胞の癌化に対し、有用な治療法となると期待できます。また、超高速光架橋核酸(CNVD)は日華化学株式会社より販売されており、本研究成果の普及に大きく寄与することが期待されます。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/asia.201801917

平成31年6月11日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2019/06/11-2.html学生の米澤さんが笹川科学研究助成に採択

学生の米澤 隆宏さん(博士後期課程3年、応用物理学領域、高村研究室)が公益財団法人・日本科学協会笹川科学研究助成に採択されました。

笹川科学研究助成は、課題の設定が独創性・萌芽性をもつ研究、発想や着眼点が従来にない新規性をもつ若手の研究を支援しています。

■採択期間

2019年4月1日~2020年2月10日

■研究課題

界面状態の理解に基づく半導体/絶縁体基板上へのシリセン成長と物性・形成機構の解明

■研究概要

Siの二次元結晶である「シリセン」は理論的に新奇量子現象の発現やそれを利用した次世代電子デバイスへの応用が期待されていますが、合成報告されたシリセンの殆どが金属基板を用いているため、シリセン自体の物性の殆どが未解明のままとなっています。本研究では半導体/絶縁体基板上へのシリセン合成を試み、電子線/X線を用いた分析や原子分解能顕微鏡観察、計算による解析などの多角的な評価を通じて、シリセンの物性・形成機構の解明を目指します。

■採択にあたって一言

私のシリセンに関する研究が伝統のある笹川科学研究助成に採択されたことを大変嬉しく思います。シリセンの物性解明、実用化に向け、本助成を通し、その取り組みを一層と加速したく思います。本研究課題を採択して下さった公益財団法人日本科学協会に心より感謝申し上げます。また、本研究を進めるにあたり多くのご助言を頂きました主指導教員の高村由起子准教授、アントワーヌ・フロランス講師、研究室のメンバー及びスタッフの方々にも深く感謝致します。

令和元年5月10日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2019/05/10-1.html応用物理学領域の富取教授らの研究成果が国際学術誌Advanced Materials Interfaces 誌のInside Back Coverに採択

応用物理学領域の富取 正彦教授、高村 由起子准教授、アントワーヌ・フロランス講師らの研究成果が国際学術誌Advanced Materials Interfaces に掲載され、フロランス講師による図がInside Back Cover(裏表紙内面)に採択されました。

この論文は、本学博士後期課程の修了生・野上真さんが実施した「副テーマ研究」が基になりました。副テーマ研究は本学が創設以来行ってきた制度です。学生が所属する主研究室を越えて他研究室で活動し、経験や研究の枠を広げるとともに、科学技術の融合を図ろうというものです。この成果はその良い一例と言えるでしょう。

■掲載誌

Advanced Materials Interfaces

■著者

Makoto Nogami, Antoine Fleurence, Yukiko Yamada‐Takamura, Masahiko Tomitori

■論文タイトル

Nanomechanical Properties of Epitaxial Silicene Revealed by Noncontact Atomic Force Microscopy

■論文概要

本研究では、原子レベルの分解能を持つ非接触原子間力顕微鏡(nc-AFM)を用いて、2次元材料として注目を集めているシリセン(シリコンの同素体)のナノスケールでの力学特性の解明に挑みました。nc-AFMが持つ力学的散逸エネルギーの測定能力も活用し、エピタキシャル成長したシリセンが示す特異な柔軟性・原子の変位挙動、周期的縞状構造の歪み分布に関する新たな知見を得ました。この成果は、ナノスケールの新奇デバイス作製の基盤となることが期待されます。

論文詳細:https://doi.org/10.1002/admi.201801278

Inside Back Cover詳細: https://doi.org/10.1002/admi.201970014

平成31年2月1日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2019/02/01-3.html宮竹小学校4年生を対象に理科特別授業を実施

1月29日(火)、能美市立宮竹小学校の4年生22名を対象に理科特別授業を実施しました。これは、児童に理科への関心をより深めてもらう取組として、同小学校から本学に対して企画の依頼があったものです。

特別授業では、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀准教授(応用物理学領域)及び木村技術専門職員が講師となり、液体窒素を用いた様々な科学実験を行いました。

液体窒素によって、花やスーパーボール、乾電池などの身近な材料が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。

また、特別授業終了後にはJAISTギャラリーの見学を行いました。実際に触って解いて遊ぶことができるパズルの数々に、子供たちは興味津々な様子でした。

今回の企画は、子供たちにとって、先端科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

特別授業の様子

パズルで遊ぶ子供たち

平成31年2月1日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2019/02/01-1.html知能ロボティクス領域のHo准教授、物質化学領域の西村准教授がH31.4より融合科学共同専攻の専任教員へ

知能ロボティクス領域のHo Anh Van准教授、物質化学領域の西村 俊准教授が、平成31年4月より、金沢大学と本学が共同で設置している融合科学共同専攻に専任教員として新たに加わることとなります。

●融合科学共同専攻教員一覧については、こちらのページをご覧ください。

■融合科学共同専攻とは

北陸先端科学技術大学院大学と金沢大学は、将来が見通しにくい現代社会において、卓越した発想と行動力を基に、社会を力強く導いていけるような 「科学技術イノベーション人材」を養成するため、大学院レベルでの共同教育課程を立ち上げました。

イノベーションの源泉である「新たな知」の創造は、既存の科学分野を超えた、複数の科学分野の"融合"から生まれるとの考えから、2大学で「融合科学共同専攻」を立ち上げ、 新しい研究領域に挑戦する"融合型大学院教育モデル"の構築を目指します。

●融合科学共同専攻の趣旨・教育方針等については、こちらのページをご覧ください。

平成30年12月14日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/12/14-1.html金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~に出展

11月28日(水)、ITビジネスプラザ武蔵(金沢市武蔵町)にて、金沢市及び近郊の11高等教育機関が一同に会し、『金沢市産学連携ものづくり技術交流塾「企業向け大学等シーズ発表会」~技術の種をものづくりに活かそう!~』が開催され、本学からはシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点・生命機能工学領域の高村 禅教授が発表及び出展を行いました。

参加高等教育機関によるシーズ発表会では、高村教授は「BioMEMS技術の医療・環境応用」をテーマに発表を行い、多くの聴講者によって活況を呈しました。

また、同会場内で行われた参加高等教育機関の紹介や発表内容に関するパネル展示において、高村教授はシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点における研究内容等について紹介し、本学ブースには地元企業関係者をはじめ、参加機関関係者の方などが来訪され、活発な情報交換の場となりました。

シーズ発表会にて発表を行う高村教授

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

平成30年12月5日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/12/05-1.html環境・エネルギー領域の高田特任助教が公益財団法人京都技術科学センターの研究開発助成に採択

環境・エネルギー領域の高田 健司特任助教が公益財団法人京都技術科学センターの研究開発助成に採択されました。

公益財団法人京都技術科学センターでは、近畿地方及び周辺地域 (北陸3県、中・四国地方) の理工学系学部あるいは大学院研究科を有する大学 (付置研究所を含む) 及び工業高等専門学校並びに公的試験研究機関に所属し、科学技術分野において将来の発展を期待される優秀な研究開発を行う若手研究者に対して、研究開発費の助成を行っています。

■採択期間

平成30年度より1年間

■研究課題

「リビング重合を利用した桂皮酸由来多官能性高分子の合成」

■研究概要

近年、急速に発展している天然物由来高分子をより高機能なものにするため、本研究では多数の官能基を有した桂皮酸系高分子の分子量及び構造を制御して合成することを目的としています。桂皮酸は木材にも多く含まれる多官能性分子であり、これを高分子化することで上記目標の達成および新規材料の開発を目指しています。

■採択にあたって一言

本研究課題を採択頂き大変嬉しく存じます。天然物のリビング重合は学生のころから興味があった分野でしたので、本研究に助成していただく京都技術科学センター、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、本研究に関して多大なアドバイスをいただいた金子達雄教授はじめ、様々な知見を頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。これを励みに研究を加速できればと思います。

平成30年9月12日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/09/12-1.htmlサイエンスヒルズこまつで子ども向け科学教室 「JAISTサイエンス&テクノロジー教室」を開催

7月28日(土)、サイエンスヒルズこまつにおいて、「JAISTサイエンス&テクノロジー教室」を開催しました。同教室は、小松市との包括連携協定に基づく青少年の理科離れ解消に向けた取組のひとつであり、サイエンスヒルズこまつがJR小松駅前に開館して以来、毎年実施しているものです。

今年度の第1回目「お湯と氷で車が走る!?熱電ミニカーを作ろう!」には6名の子どもが参加しました。先端科学技術研究科(環境・エネルギー領域)の小矢野 幹夫教授から、氷やお湯を使い温度差を調整することで電気が発生することを学び、熱電ミニカーをより遠くへ走らせることに取り組みました。

平成30年8月1日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/08/01-1.html環境・エネルギー領域の水田・マノハラン研究室の研究成果が王立化学会(Royal Society of Chemistry)の国際学術誌 Nanoscale (IF: 7.233)のinside front coverに採択

環境・エネルギー領域の水田・マノハラン研究室の研究成果が王立化学会(Royal Society of Chemistry)の国際学術誌 Nanoscale (IF: 7.233)のinside front coverに採択されました。

■掲載誌

Nanoscale 10(26), 12349-12355, 2018

■著者

Ngoc Huynh Van(博士研究員), Manoharan Muruganathan, Jothiramalingam Kulothungan(博士研究員)and Hiroshi Mizuta

■論文タイトル

Fabrication of a three-terminal graphene nanoelectromechanical switch using two-dimensional materials

■論文概要

異種2次元材料をヘテロ積層したスタック構造を用いて、オフ状態では物理的に切り離されたチャネル構造を有する3端子型のグラフェンナノ電子機械(3T-GNEM)スイッチを初めて開発しました。六方晶窒化ホウ素(h-BN)を誘電層として用い、最上部の可動グラフェン両持ち梁をドレインに、また固定グラフェン膜をソースおよびゲートとして設けました。これらを縦に積層化することで小さな素子面積を実現しています。スイッチのオフ状態では、ドレイン‐ソース間に空隙が存在しますが、最下部のグラフェンゲートに電圧を印加することで、オン状態では、最上部の両持ち梁グラフェンドレインが機械的に変位してグラフェンソースに電気的にコンタクトします。この3端子型GNEMスイッチにより、室温で、従来のMOSFETによるサブスレッショルド係数(SS)の理論限界値〜 60 mV / decを遙かに下回るSS=10.4 mV / decを達成することに成功しました。

本研究成果は、以下の研究助成によって得られました。

- 事業名:科学研究費補助金・基盤研究(S)

- 研究科題名:「集積グラフェンNEMS複合機能素子によるオートノマス・超高感度センサーの開発」(課題番号25220904,代表:水田 博)

- 研究開発期間:平成25~29年度

平成30年7月12日

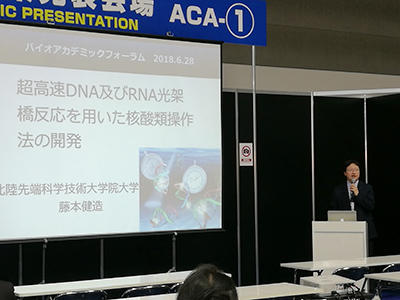

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/07/12-1.html「BIO tech 2018 内 第15回アカデミックフォーラム」に出展

6月27日(水)~29日(金)の3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)にてバイオ・ライフサイエンスに特化した専門技術展「BIO tech 2018(第17回バイオ・ライフサイエンス研究展)」が開催され、同展示会内で催された「第15回アカデミックフォーラム」に、本学から生命機能工学領域の藤本 健造教授が出展しました。

藤本教授は「超高速DNA及びRNA光架橋反応を用いた核酸類操作法の開発」について、本学ブース内にてポスター発表を行いました。また、2日目の6月28日(木)には会場内にて口頭発表を行い、訪れた聴講者で会場は賑わいを見せました。

ポスター発表は3日間通しで行われ、本学ブースには企業や大学、公的研究機関から、約100名の方々が訪れました。本学展示説明者は、展示した研究成果について資料を用いながら分かり易く説明し、来訪者と活発な情報交換を行いました。

口頭発表をする藤本教授

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

平成30年7月4日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/07/04-1.html研究員のNguyen Cong Thanhさんの論文がCAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS刊行のJournal of Materials Research誌の表紙に採択

研究員のNguyen Cong Thanhさん(平成24年9月博士後期課程修了、環境・エネルギー領域・大平研究室)の論文がCAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS刊行のJournal of Materials Research誌の表紙に採択されました。

■掲載誌

Journal of Materials Research

■著者

Cong Thanh Nguyen, Koichi Koyama, Huynh Thi Cam Tu, Keisuke Ohdaira, and Hideki Matsumura

■論文タイトル

Texture size control by mixing glass microparticles with alkaline solution for crystalline silicon solar cells

■論文概要

本論文は、結晶シリコン太陽電池の低光反射に必要なテクスチャー構造の新たな形成法、microparticle-assisted texturing (MPAT)法に関するものです。安価なガラス微粒子を従来のアルカリ溶液に混入するだけで、テクスチャを10 µm程度から0.3~2 µmにまで劇的に微細化できます。また、処理時間も25分から2分に短縮でき、処理による板厚低減も20 µmから2 µmに大幅に抑えられるため、厚み50 µm以下の薄板基板にも適用可能です。この手法で作製したテクスチャー基板上に触媒化学気相堆積(Cat-CVD)法で膜堆積を行うと、数ms以上の少数キャリア寿命と優れた反射防止特性が得られることも確認しました。

参考:https://doi.org/10.1557/jmr.2018.151

平成30年6月21日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/06/21-1.html環境・エネルギー領域の桶葭講師が旭硝子財団の研究助成に採択

環境・エネルギー領域の桶葭 興資講師が旭硝子財団の研究助成に採択されました。

旭硝子財団は次世代社会の基盤を構築するような独創的な研究への助成事業を通して、人類が真の豊かさを享受できる社会および文明の創造に寄与します。当財団には4つの国内研究助成プログラムがあります。自然科学系の「研究奨励」プログラムは、若手研究者による基礎的・萌芽的な研究を支援するとともに、助成期間終了後には継続型グラントへの応募機会を提供します。

■採択期間

平成30年度より2年間

■研究課題

「天然多糖の非平衡環境下におけるマクロ空間認識」

■研究概要

天然多糖の水溶液を乾燥させる空間を工夫すると高分子の膜を組織的に形成することを見出している。ここで析出と水和の非平衡状態の制御を行うことによって新たな材料設計の構築を目指す。

■採択にあたって一言

本研究課題について採択頂き大変嬉しく存じます。旭硝子財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、金子達雄教授はじめ、共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様誠心誠意励んで参ります。

平成30年4月26日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/04/26-1.html環境・エネルギー領域の水田教授が文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞(研究部門)を浅野学長に報告

環境・エネルギー領域の水田教授が平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞受賞(研究部門)を浅野学長に報告しました。

文部科学大臣表彰とは、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃え贈られるものです。

表彰式が4月17日(火)に文部科学省で開催され、出席した水田教授から浅野学長に報告がありました。

■受賞にあたって一言

NEMS(ナノ電子機械システム)の研究は企業から大学に異動した2003年頃に開始したものですが、15年にわたり東工大、サウサンプトン大、本学と職場を移しながら継続してきた仕事でこのような名誉ある賞をいただけたことを大変嬉しく光栄に思います。その間、学内外の多くの方々にご支援を賜り、また研究室では素晴らしい同僚・学生の皆さんと一緒に楽しく研究をさせていただきました。この場をお借りして心より御礼を申し上げます。これを励みに、今後も先端NEMSの物理とデバイス応用を追求しながら、新たな環境・エネルギー技術開拓に微力ながら貢献していきたいと思います。

表彰式会場の様子

松澤理事、浅野学長、水田教授、寺野理事

平成30年4月19日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/04/19-1.html宮竹小学校4年生を対象に理科の特別授業を実施

3月9日(金)、能美市立宮竹小学校の4年生28名に理科の特別授業を実施しました。これは、児童に理科への関心をより深めてもらう取組として、同小学校から本学に対して企画の依頼があったものです。

特別授業では、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀 誠志准教授(応用物理学領域)、木村 一郎技術専門職員及び仲林 裕司主任技術職員が講師となって、液体窒素を用いた科学実験を行いました。

液体窒素によって、花や乾電池などの身近な材料が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。子供たちにとって、先端科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

木村技術専門職員による説明

液体窒素の実験風景

平成30年3月12日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/03/12-3.html修了生のRajashekar Badamさんと物質化学領域の松見教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択

修了生のRajashekar Badamさん(平成28年9月博士後期課程修了、物質化学領域・松見研究室)と物質化学領域の松見 紀佳教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択されました。

■掲載誌

Polymer Journal (Springer-Nature)

■著者

Rajashekar Badam、Raman Vedarajan、Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

3D-Polythiophene Foam on a TiO2 Nanotube Array as a Substrate for Photogenerated Pt Nanoparticles as an Advanced Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction

■論文概要

燃料電池やリチウム―空気電池における律速段階として効率の改善が図られている酸素還元反応においては、炭素/白金系触媒を中心にした検討が進められている。しかし、炭素系材料の電気化学的安定性は概してあまり高いものではなく代替系の開発が期待されている。今回は二酸化チタンナノチューブ上にイオン液体をベクターとしてチオフェンを電解重合させることにより二酸化チタンナノチューブを鋳型としたハニカム状ポリチオフェンを生成させた。得られた有機・無機ハイブリッド電極上に犠牲試薬を用いない光還元法により白金ナノ粒子を生成させ、複合電極の酸素還元触媒活性について検討した。得られた材料は優れた酸素還元触媒活性を示し、インピーダンス測定結果の解析からとりわけ低い電極―電解質界面の電荷移動抵抗を有することが明らかとなった。

参考URL : https://www.nature.com/pj/volumes/50/issues/2

平成30年2月15日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/02/16-1.html