研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。研究員のSINGHさんが第69回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞

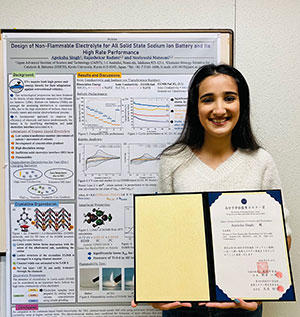

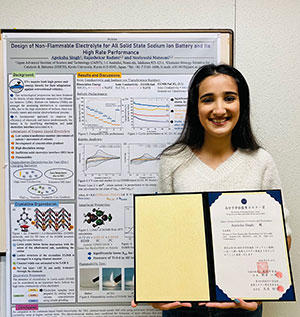

研究員のSINGH, Apekshaさん(物質化学領域・松見研究室)が第69回高分子討論会において優秀ポスター賞を受賞しました。(ポスター発表時は本学博士前期課程2年、令和2年9月博士前期課程修了。)

高分子討論会は、高分子科学に携わる研究者・技術者が研究成果の発表を行い、発表内容に関し、参加者と充実した討論およびコミュニケーションができる場を提供することを方針とし、開催されます。今回はWEBEXを用いてオンラインで開催されました。

■受賞年月日

令和2年9月18日

■発表題目

全固体ナトリウムイオン二次電池用難燃性電解質の設計と高速充放電特性

(Design of Non-flammable Electrolyte for All-solid-state Sodium-ion Batteries and Its High-rate Performance)

■研究者、著者

Apeksha Singh,Rajashekar Badam,Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

今日、電気自動車用途をはじめとする次世代電池の創出に向けて、リチウム資源の近い将来の枯渇が予想されるなか、元素戦略的な観点からナトリウムイオン二次電池の開発の重要性が認識されている。リチウムイオン二次電池同様、その開発においては高い放電容量のみならず、高速充放電能の実現に関心が高まっている。本研究においては有機ホウ素系電解質を用いた全固体ナトリウムイオン二次電池を構築し、その特性を評価した。有機ホウ素系電解質に由来する好ましい界面被膜の特性により、高速充放電能と高い充放電サイクル耐久性が観測され、当該分野の発展にとって興味深い知見となった。

■受賞にあたって一言

Firstly, I would like to thank my supervisor Prof. Noriyoshi Matsumi, who has given me valuable suggestions, and heartfelt encouragement throughout my research project. I would like to acknowledge the important role of Dr. Rajashekar Badam, who apart from his constant motivation, has provided me with the working knowledge and practical experience of electrochemical energy storage systems. I'm thankful to MEXT and Elements Strategy Initiative for Catalysts & Batteries (ESICB) for financial support. About my research, I believe, to attain a balance between sustainable energy generation and energy consumption, efficient fast-charging batteries are imperative. We now live in a world where energy storage has become equally important due to the intermittent nature of sustainable energy sources, and thou shall continue to work on this meaningful research.

令和2年10月20日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/10/20-1.html研究員の王さんが中国国家留学基金管理委員会(CSC)「2019年優秀自費留学奨学金賞」を受賞

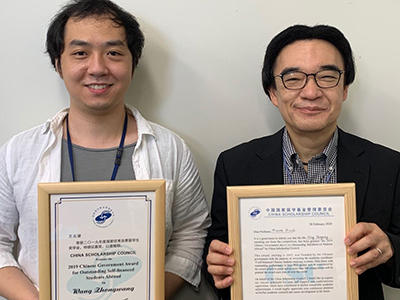

研究員の王衆望さん(令和2年3月本学博士後期課程修了、環境・エネルギー領域、水田研究室)が中国国家留学基金管理委員会(CSC)による「2019年優秀自費留学奨学金賞」を受賞しました。

優秀自費留学奨学金賞は、中国国家留学基金管理委員会(CSC)が2003年から中国自費留学生を対象として設置した賞で、毎年全世界にいる中国留学生から優れた研究業績を上げた博士留学生500名を選び、表彰するものです。日本ではわずか20名ほどが表彰されます。また、受賞者の指導教員にもCSCからの感謝状が授与され、今回、指導教員である水田 博教授もCSCからの感謝状を受理しました。

王さんは平成27年4月に環境・エネルギー領域の水田・マノハラン研究室に入り、令和2年3月までに本学の博士前期課程、博士後期課程を修了し、博士学位を取得しました。今回の受賞は、王さんの努力と本学の教育力、研究力が大きく認められたものと考えられます。

水田 博教授(右)と王衆望さん(左)

令和2年8月25日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/08/25-1.html元研究員のLiさんらの論文がMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出

元日本学術振興会特別研究員のLI, Zhongpinさん(物質化学領域・長尾研究室)、学生のYAO, Yuzeさん(博士後期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)、 WANG, Dongjinさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、HASAN, Md Mahmudulさん(博士後期課程2年、物質化学領域・、長尾研究室)、 SUWANSOONTORN, Athchayaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、DU, Gangさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、LIU, Zhaohanさん(博士前期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)らの論文が、英国王立化学会(RSC)刊行のMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出されました。

この研究は、中国科学院 大連化学物理学研究所のHe Li博士との共同研究です。

■選出年月日

令和2年6月3日

■研究題目、論文タイトル

Simple and universal synthesis of sulfonated porous organic polymers with high proton conductivity

■研究者、著者

Zhongping Li, Yuze Yao, Dongjin Wang, Md. Mahmudul Hasan, Athchaya Suwansoontorn, He Li, Gang Du, Zhaohan Liu, and Yuki Nagao(筆頭著者より3名の貢献度は同じです。)

■受賞対象となった研究の内容

世界的な経済統合と地域保全の急速な発展に伴い、グリーンで持続可能な資源の成長が大きな注目を集めています。固体高分子形燃料電池(PEFC)は、環境に配慮した、省資源かつ環境を保護するエネルギーのモデルです。我々は、ほとんどの芳香族フレームワークに適用できるシンプルでコスト効率の高い方法で、さまざまな多孔質有機ポリマー(POP)を合成しました。高密度スルホン酸基を有するスルホン化POPは、ポストスルホン化によって調製されました。得られた電解質は、10-2 to 10-1 S cm-1の優れたプロトン伝導性を示しました。この研究の結果で、スルホン化POPの構造が、高プロトン伝導性の材料の構造設計を進化させるための、シンプルで普遍的な合成方法を提供することを示すことができました。

■選出にあたって一言

It is a great honor for us to be selected as the Hot Article at Materials Chemistry Frontiers. I would like to gratitude to Prof. Yuki Nagao, Dr. He Li, and all our lab members for contributions and support to this work. I also appreciate the support by JSPS. We believe that this research is a step towards achieving our research goals and inspiring us to do better in the future.

令和2年7月7日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/07/07-1.html学生の米澤さんの論文がWiley社刊行Surface and Interface Analysis誌でTOP DOWNLOADED PAPER(2018-2019)の1つに選出

学生の米澤 隆宏さん(2020年3月博士後期課程修了、応用物理学領域、高村研究室)による、国際学術誌Surface and Interface Analysisに掲載された論文 "Atomistic study of GaSe/Ge(111) interface formed through van der Waals epitaxy" が、2018年1月~2019年12月の間に同誌に掲載された論文の中で、オンライン掲載後12ヶ月のダウンロード数において上位10%を記録したため、掲載直後に最も多く読まれた、immediate impactのある論文の1つとして認められました。

■選出された論文のタイトル

Atomistic study of GaSe/Ge(111) interface formed through van der Waals epitaxy

■著者

Takahiro Yonezawa, Tatsuya Murakami, Koichi Higashimine, Antoine Fleurence, Yoshifumi Oshima, and Yukiko Yamada-Takamura

■対象となった研究の内容

光デバイスや電子デバイス、スピントロニクスデバイス等への応用が期待される半導体層状物質のGaSeは従来、Se原子が三角柱型に配置された単位層構造のみを有すると考えられてきました。それに対して本研究では、分子線エピタキシー法によるGe基板上へのGaSe薄膜成長時に、従来報告例のない反三角柱型のSe原子配置をもつ単位層が基板との界面に局所形成されることを断面走査透過電子顕微鏡観察により明らかにしました。

■選出にあたっての一言

本研究の遂行にあたり熱心にご指導くださった応用物理学領域の高村由起子先生、大島義文先生、アントワーヌ・フロランス先生に心より感謝いたします。また、多くの技術的なご指導をしてくださったナノマテリアルテクノロジーセンターの村上達也様、東嶺孝一様にも深く感謝いたします。今後、この新たなGaSe相の生成機構や通常のGaSe相との構造の違いに起因した特異物性が解明されることにより、本成果がGaSe薄膜の、ひいては層状物質薄膜全体の成長技術の進展と応用可能性の拡大につながることを期待します。

令和2年5月25日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/05/25-1.html学生のNGUYEN さんが CHEMCYS2020においてBest Poster Presentation Awardを受賞

学生のNGUYEN, Nhat Thanhさん (博士後期課程3年、物質化学領域・谷池研究室)が A Chemistry Conference for Young Scientists 2020 (CHEMCYS2020)においてBest Poster Presentation Awardを受賞しました。

■受賞年月日

令和2年2月21日

■研究題目、論文タイトル等

Understanding the Thermal Degradation of Biobased Polyimide Derived from 4-Aminocinnamic Acid Photodimer

■研究者、著者

NGUYEN, Nhat Thanh

■受賞対象となった研究の内容

The development of high-performance biobased polymers plays a crucial role in the establishment of a sustainable low-carbon society. Recently, we have successfully synthesized new biobased polyamic acid (PAA) and polyimide (PI) from bioavailable aromatic diamine, which is a photodimer of 4-aminocinnamic acid (4ATA) derived from glucose via 4-aminophenylalanine using recombinant Escherichia coli. These polymers possess high thermal resistance and mechanical properties, being regarded as a promising engineering plastic. Herein, we investigate the thermal degradation mechanism of the biobased PI by various analytical techniques: thermogravimetric analysis (TGA), IR spectroscopy, solid-state 13C NMR, and tensile test. The TGA result for the biobased PI under dry air at 250 °C showed a mass loss behavior as typical for the auto-oxidation. The IR and 13C NMR results revealed that the cyclobutane ring of the diamine of 4ATA was the most susceptible to oxidative degradation. The thermal degradation of biobased PI started by oxidative degradation of the cyclobutane ring, followed by the formation of C=C double bonds and conjugated carbonyl species as the main oxidation products, which caused gradual deterioration of the strength, the ductility, and the transparency of the PI. We have successfully suppressed the thermal degradation by adding stabilizers to the PI formulation.

■受賞にあたっての一言

I am greatly honored to win the award from a big conference tailored to young chemists worldwide. The conference offered me tremendous opportunities to advertise my research outcomes as well as to discuss with many young scientists from all over the world about typical research domains in chemistry. It was an unforgettable and precious memory. I am extremely grateful to Associate Professor Toshiaki Taniike and Professor Tatsuo Kaneko for their constant guidance during my research. Also, I would like to thank all members in Taniike laboratory for their cooperation. Finally, I would like to thank my family for always being by my sides.

令和2年4月2日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/04/02-1.html学生の秦野さんが令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の秦野加奈さん(博士前期課程2年、応用物理学領域、水谷研究室)が令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス、新素材、環境材料など、工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマ、社会問題解決に取り組みながら学術活動を続けています。

応用物理学会北陸・信越支部学術講演会発表奨励賞は、応用物理学会北陸・信越支部が毎年開催する学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対し、その功績を称えることを目的とし授与されるものです。

令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会は、12月7日に福井県福井市において開催されました。

■受賞年月日

令和元年12月7日

■研究タイトル

光第二高調波を用いたサクラン水溶液の動的観察

■発表者

秦野加奈、李彦蓉、趙越、Khuat Thi Thu Hien, 水谷五郎、桶葭興資、岡島麻衣子、金子達雄

■研究概要

サクランは2007年にJAISTの金子 達雄教授と岡島研究員(環境エネルギー領域、金子研究室)により発見された高分子多糖類です。本研究ではフェムト秒レーザーを用いた光第二高調波(SHG)顕微鏡により、対称性の破れという観点から、サクラン水溶液が乾燥する過程でどのように変化するかをとらえることを試み、水溶液中のサクランから発生する第二高調波を観察することに成功しました。また、実際に観察されたトーラス状の形をした20m程度のサイズのSHGスポットの発生は興味深いものであり、これよりサクラン水溶液中のマランゴニ対流についての新たな知見が得られる可能性があります。

■受賞にあたっての一言

サクラン研究会に続き、SHGを使ったサクラン研究に興味と意義を感じて頂けたことを大変光栄に思います。日頃からご指導いただいている水谷先生、金子先生、また両研究室でお世話になっている皆さまにこの場をお借りして御礼申し上げます。

令和2年1月15日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/01/15-1.html研究員のNGUYENさんが2019MRS Fall MeetingにおいてBest Oral Presentation Awardを受賞

研究員のNguyen Cong Thanh さん(環境・エネルギー領域、大平研究室)が2019MATERIALS RESEARCH SOCIETY(MRS)Fall MeetingにおいてBest Oral Presentation Awardを受賞しました。

MRSは、材料研究における基礎領域と応用領域の研究を発表、議論することを目的に開催される世界有数の国際会議で、今回、2019MRS Fall Meetingは2019年12月1日~6日にかけてアメリカ合衆国のボストンで開催されました。

■受賞年月日

令和元年12月5日

■研究題目、論文タイトル等

Microparticle-Assisted Texturing (MPAT) Process on As-Cut Crystalline Silicon:Controllable Texture Size, Low Optical Reflectivity, Quick Formation, Extremely Low Material Loss andToward Mass-Production

■研究者、著者

Cong Thanh NGUYEN, Keisuke OHDAIRA, Hideki MATSUMURA

■受賞対象となった研究の内容

We presented a novel technique to form random textures on as-cut crystalline silicon (c-Si) used for sunlight trapping in solar cells, so-called microparticle-assisted texturing (MPAT) process, in which glass microparticles were mixed with conventional alkaline-based texturing chemical solutions. As a result, the texture size, etching duration, solution consumption, and c-Si etched loss were reduced by almost one order of magnitude. Consequently, the texturing cost should be reduced by the same order. Especially optical reflectivity (R) is ~ 7%, almost world-record for the random textures. The MPAT process was applicable to c-Si wafers with thickness down to 50 µm for low material cost. The superiorities were attributed to that the glass microparticles with certain kinetic energy can sweep out reaction-generated hydrogen bubbles from the c-Si surface to speed up the texture formation. In addition, we developed a suitable wet chemical cleaning prior to surface passivation using catalytic chemical vapor deposition (Cat-CVD) silicon nitride (SiNx)/amorphous silicon (a-Si) stacked layers. A world-record low surface recombination velocity (SRV) ~0.38 cm/s was achieved. Toward mass-production using the MPAT process, we fabricated an MPAT machine for etching of multiple full-size wafers with a pitch of 5 mm to obtain uniform textures with a yield almost 100%. The standard deviation of R is < 0.1% over all the wafers in the same batch. Therefore, the MPAT process is realistic in the mass-production of the low-cost and high-performance thin c-Si-based solar cells.

■受賞にあたっての一言

We are excited and honored to receive the award. We sincerely appreciate the attention that the materials research society (MRS) gives to our work. I appreciate my colleagues have done to help and encourage me in my professional growth, especially Prof. Matsumura and Prof. Ohdaira. I could not ask for more effective mentors who always encouraged me even when doing crazy ideas, like trying some materials bought from supermarkets, fabricating experimental tools, and very patient to wait for my very-long-time consideration before doing experiments, and so on. I deeply appreciate your trust in me!

I also would like to thank NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), Japan for their financial support.

令和2年1月10日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/01/10-2.html物質化学領域の松見教授がFiMPART2019においてPadmashri Dr. Baldev Raj FiMPART Distinguished Researcher Awardを受賞

2019年12月15日~18日に、インドのアーメダバードで開催されたFiMPART (Frontier in Materials, Processing, Application, Research and Technology)2019において、松見 紀佳教授(物質化学領域)がPadmashri Dr. Baldev Raj FiMPART Distinguished Researcher Awardを受賞しました。

FiMPARTは、材料研究の様々な分野について議論する場を提供し、それらの分野における技術革新を目的に開催されます。FiMPART2019は、2015年のハイデラバード(インド)、2017年のボルドー(フランス)に続いて3回目の開催となり、アーメダバード市長の開会挨拶のもと、百数十名が参加しました。

今回、インドの物理学者で一昨年逝去し、インド首相が追悼の意を表したPadmashri Dr. Baldev Rajの名を付した賞が設けられ、運営委員会メンバーからの6名の候補者の推薦をもとに協議が行われ、受賞者が選出されました。

■受賞年月日

令和元年12月17日

■受賞にあたっての一言

この度、このような賞を頂き大変光栄と存じます。近年の研究成果はこれまでに本研究室に関わったスタッフや学生諸氏の貢献が大きく、この場を借りて御礼申し上げます。また、JST未来社会創造事業による研究助成にも併せて感謝の意を表します。今後さらに良い成果を生み出せるようチームとして努力を続ける所存です。

令和2年1月10日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/01/10-1.html知能ロボティクス領域のHO准教授が2019年IEEE名古屋支部若手奨励賞を受賞

知能ロボティクス領域のHO, Anh Van准教授が2019年IEEE名古屋支部若手奨励賞を受賞しました。

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)は、アメリカ合衆国に本部を置く工学を専門とする世界最大の学会であり、現在160ヵ国以上に、40万人を超える会員がいます。 IEEEには約300の支部があり、IEEE名古屋支部はその一つで、東海地区(愛知、岐阜、三重、静岡)および北陸地区(福井、石川、富山)に在住する IEEE 会員によって構成され、現在約1,400名の会員がいます。

IEEE名古屋支部若手奨励賞(IEEE Nagoya Section Young Researcher Award)は、IEEE名古屋支部所属の35歳以下の若手支部会員を対象として、IEEE発行の雑誌に採録された実績やIEEEの活動に貢献した業績などを評価し、授与されるものです。

■受賞年月日

令和元年12月14日

■受賞にあたっての一言

この度、IEEE名古屋支部若手奨励賞を受賞し、大変光栄に思います。日頃から、研究に協力いただいているSoft Haptics研究室のメンバーやその他関係者に感謝を申し上げます。

令和元年12月24日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/12/24-1.html学生の中野さんが2019年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞

学生の中野 雅元さん(博士前期課程2年、生命機能工学領域、藤本研究室)が2019年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞しました。

今回、2019年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会は、11月29日に石川県金沢市において開催されました。

■受賞年月日

令和元年11月29日

■発表者名

中野雅元、Siddhant Sethi、本田望、中村重孝、藤本健造

■発表題目

標的シトシンの周辺環境が光化学的C to U変換に及ぼす影響

■研究概要

本研究では、DNA鎖中でのシトシンをピンポイントでウラシルに変換する際の周辺塩基の影響を評価した。従来、光化学的にシトシンをウラシルへの変換する際には90°Cの加熱を必要としており、遺伝子疾患の治療法としての細胞内応用は困難であった。そこで、変換部位周辺の塩基を変化させた際の変換効率を調べ、極性が非常に重要であることを見出した。さらに、リン酸の付与により細胞内に適応可能な条件でのシトシンからウラシルへの変換を見出した。以上の成果は今後のウラシルからシトシンへの変異に基づく遺伝子疾患の治療法として期待される。

■受賞にあたっての一言

この度は、2019年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会に起きまして、このような章を頂けたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導いただいている藤本健造教授にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。さらに、多くのご助言やディスカッションに乗って頂いた藤本研究室の皆様に深く感謝いたします。

令和元年12月20日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/12/20-1.html学生のZHAOさんが2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞

学生のZHAO, Dandanさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松村研究室)が2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、北陸地域を中心に幅広い分野における高分子科学を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年、研究発表会を開催しています。

優秀研究賞は、高分子学会北陸支部研究発表会の「高分子化学部門」と「高分子構造・高分子物理部門」、「高分子機能部門」のそれぞれにおいて、優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

今回、第68回高分子学会北陸支部研究発表会は、11月30日~12月1日にかけて石川県金沢市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年11月30日

■研究題目、論文タイトル等

Dual Thermo- and pH-responsive Behavior of Double Zwitterionic Graft Copolymers for Suppression of Protein Aggregation and Protein Release

■研究者、著者

Dandan Zhao, Robin Rajan, 松村和明

■受賞対象となった研究の内容

本研究では、温度を上げていくと相分離するポリマーと温度を下げていくと相分離するポリマーを共重合させることで2段階の温度に応答して相分離するポリマーを合成しました。このポリマーの相分離挙動は分子中の解離性残基に由来するものであることから、pHにも応答する事がわかりました。また、このポリマーが本来持つタンパク質安定化効果を利用して、温度やpHに応じて機能を維持したままタンパク質をデリバリー可能な材料応用に期待出来ることを報告しました。

■受賞にあたっての一言

It was a great honor to receive the best research award at the conference. For this achievement, I am extremely grateful to Associate Prof. Dr. Kazuaki Matsumura and Assistant Prof. Dr. Robin Rajan for their support and guidance. Without their help, I could not finish this work. I would also like to thanks Mrs. Keiko Kawamoto and Mr. Harit Pitakjakpipop for their help in cytotoxicity assay and the taken of photographs. And last, by not least, I would like to thank all my lab members and friends for always trusting me and help me.

令和元年12月18日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/12/18-1.html学生の平松さんが令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の平松 考樹さん(博士前期課程2年、応用物理学領域、村田研究室)が、令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス、新素材など、それぞれの時代で工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマに次々と取り組みながら活発な学術活動を続けています。この発表奨励賞は、北陸・信越支部が毎年開催する学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対し、発表奨励賞を授与し、その功績を称えることを目的としています。

令和元年度応用物理学会北陸・信越支部学術講演会は、12月7日に福井県福井市において開催されました。

■受賞年月日

令和元年12月7日

■研究題目、論文タイトル等

ケイ素含有イオン液体を用いた高効率電気化学発光セルの作製とその動作機構の解明

■研究者、著者

平松 考樹、鈴木 貴斗、村田 英幸

■受賞対象となった研究の内容

電気化学発光セル (LEC)は、発光層が発光材料および電解質からなる発光素子です。素子に電圧を印加すると電解質由来のイオンが分極し、電気二重層とp、nドープ領域を形成することで電荷の注入および輸送を促進するため、有機ELと比較しシンプルな層構造で発光できる素子となっています。LECでは電解質のアニオンとカチオンの構造が電気二重層およびp、nドープ領域の形成に影響し、電荷バランスを決定します。本研究ではイオン液体をLECの電解質に使用しており、そのアニオンおよびカチオンの構造により電荷バランスを制御することで高効率発光を実現しました。

■受賞にあたっての一言

応用物理学会北陸・信越支部学術講演会にて、発表奨励賞をいただけましたこと大変光栄に思っております。本研究を進めるにあたりご指導いただきました村田教授、卒業生の鈴木貴斗様 (現 日清紡ホールディングス (株))をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして、心より御礼申し上げます。

令和元年12月17日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/12/17-1.html学生の熊倉さんが2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞

学生の熊倉 拓哉さん (博士前期課程 2 年、環境・エネルギー領域、金子達雄研究室) が2019年度第68回高分子学会北陸支部研究発表会において優秀研究賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、北陸地域を中心に幅広い分野における高分子科学を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年、研究発表会を開催しています。

優秀研究賞は、高分子学会北陸支部研究発表会の「高分子化学部門」と「高分子構造・高分子物理部門」、「高分子機能部門」のそれぞれにおいて、優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

今回、第68回高分子学会北陸支部研究発表会は、11月30日~12月1日にかけて石川県金沢市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年11月30日

■発表者名

熊倉拓哉、高田健司、金子達雄

■発表題目

2,5-ビス(アミノメチル)フランを用いたバイオベースポリウレアの合成と熱応答性の評価

■研究概要

本研究では、実際に微生物生産されたバイオ由来 2,5-ビス(アミノメチル)フランを原料として、熱により自己修復性を示すポリウレアゲルの合成法を確立した。主鎖に反応性を有するフランが配置されたポリウレアは、ビスマレイミド類と共存させることで Diels-Alder 反応を起こしゲル化する。このゲルは加熱することで溶融し、冷却することで固化する熱可塑的な挙動を示すことを明らかにした。さらに、ゲルを切断した後、切断面を張り合わせ加温することで接着するという自己修復能力も見出した。以上の成果は、新たなバイオベースポリマー材料を開発しただけでなく、高機能樹脂への展開も可能であるなど、バイオベースポリマーの汎用性を拡大するものである。

■受賞にあたって一言

この度は、第68回高分子学会北陸支部研究発表会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Kumar Amit特任助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバー、およびバイオモノマー原料を提供していただいた株式会社日本触媒さまに深く感謝いたします。

令和元年12月13日

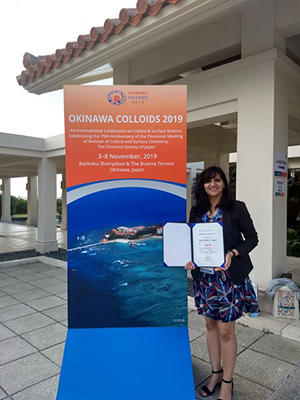

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/12/13-1.html日本学術振興会特別研究員のJOSHIさんが国際会議 Okinawa Colloids 2019においてBest Poster Awardを受賞

日本学術振興会特別研究員のJOSHI Gargiさん(受入研究者:本学環境・エネルギー領域、金子達雄教授)が国際会議 Okinawa Colloids2019においてBest Poster Awardを受賞しました。

Okinawa Colloids 2019は、「コロイドの持続可能性」をテーマに、11月3日~8日にかけて、沖縄県名護市で開催されました。

■受賞年月日

令和元年11月7日

■論文タイトル

Self-assembly and Deposition Control of LC Polysaccharide at Evaporative Interface

■著者

Gargi Joshi, Kosuke Okeyoshi, Tetsu Mitsumata,Tatsuo Kaneko

■論文概要

Self-assembly of polymeric liquid crystals (LC) has emerged as a powerful technique to recreate the complex hierarchy found in nature. By tuning the conditions of drying, it is possible to gain control over their mobility in solution and in turn on the orientation during deposition. Recently, our group reported a macrospace-partitioning phenomenon upon drying a polysaccharide aqueous LC solution from a limited evaporative interface. Vertical membranes were deposited, bridging a millimeter-scale gap between the substrates and formed highly oriented structure as a result of a non-equilibrium process between polymer deposition and hydration. Here, in order to generalize this space-partitioning phenomenon and explore structural changes due to temperature variations, we have explored the drying of xanthan gum solution. The xanthan LC state was affected by changes in temperature and demonstrated interface-assisted orientation. By varying the conditions of temperature and initial concentration, the depositions induced in the limited space have been monitored and a comparative phase diagram prepared. Moreover, crosslinking points were introduced in the deposited films by annealing and anisotropically swelling hydrogels were obtained. We envision that this work of drying-induced condensation will provide a simplified methodology to design self-assembled materials with highly ordered structures.

■受賞にあたっての一言

Okinawa colloids witnessed a convergence of big names in this field from all over the globe and famous research institutions. It gave young researchers like me, a direct chance to interact with someone we look up to. I'm very grateful to the organizers and judges for selecting my poster as one of the best along with 24 others out of approx. 500 posters.

I'm very grateful to Prof. Tatsuo Kaneko and Sr. Lectr. Kosuke Okeyoshi for always encouraging me to explore my potential and do my best.

令和元年11月18日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/11/18-1.html学生の秦野さんが令和元年度エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウムにおいてポスター賞を受賞

学生の秦野 加奈さん(博士前期課程2年、応用物理学領域・水谷研究室)が令和元年度エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウム(第11回サクラン研究会年次大会)においてポスター賞を受賞しました。

同シンポジウムは、天然マテリアル、特に本学にて発見されたサクランに関する研究のさらなる発展を目指し、幅広い分野の研究者との相互交流・意見交換を行うために本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及びサクラン研究会が開催したものです。

今回は、10月25日に本学において開催されました。

■受賞年月日

令和元年10月25日

■研究タイトル

サクラン水溶液からの光第二高調波の観察

■発表者

秦野加奈、李彦蓉、趙越、Khuat Thi Thu Hien, 水谷五郎、桶葭興資、岡島麻衣子、金子達雄

■研究概要

サクランは2007年にJAISTの金子教授と岡島研究員(環境エネルギー領域・金子研究室)により発見された高分子多糖類です。本研究ではフェムト秒レーザーを用いた光第二高調波(SHG)顕微鏡により、対称性の破れという観点から、サクランが乾燥する過程でどのように変化するかをとらえることを試み、実際に、水溶液中のサクランから発生する第二高調波を観察することに成功しました。

■受賞にあたっての一言

本学にて開催されたサクラン研究会においてポスター賞を頂けたことを大変光栄に思います。日頃からご指導いただいている水谷先生、金子先生、また両研究室でお世話になっている皆さまにこの場をお借りして御礼申し上げます。

令和元年11月14日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/11/14-2.html学生の熊倉さんが第68回高分子討論会にて優秀ポスター賞を受賞

学生の熊倉 拓哉さん (博士前期課程2年、環境・エネルギー領域、金子研究室) が第68回高分子討論会にて優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会では、幅広い分野における高分子科学を基軸として研究を展開する研究者らの学術交流として、毎年、5月に年次大会、9月に討論会を全国にて開催しており、今年は福井大学にて開催されました。近年の高分子学会では、大学のみならず企業の参加者も増加し、様々な分野における口頭発表、ポスター発表、展示会、共同研究のディスカッションなどの交流が行われています。このうち、ポスター発表では、特に優れた発表を行った学生に対しポスター賞が授与されます。

■受賞年月日

令和元年10月9日

■発表者名

熊倉拓哉、Kumar Amit、高田健司、金子達雄

■発表題目

バイオマス由来2,5-ビス(アミノメチル)フランをベースとしたポリウレアの合成

■研究概要

本研究では微生物の糖代謝により得られるバイオベース 2,5-ビス(アミノメチル)フラン (AMF) を原料としたポリウレアの合成手法の確立および物性評価、機能化を目的とした。本研究により主鎖にフランを有したポリウレアの合成に成功し、フランの反応性を利用した可逆性ゾル-ゲル反応に基づく、自己修復性を示すゲルを開発した。これにより、バイオ由来AMFから新規ポリマーの合成法を確立するだけでなく、材料の機能化の幅を拡大することが可能となった。

■採択にあたって一言

この度は、第68回高分子討論会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、厳格かつ熱心にご指導を頂きました金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Kumar Amit特任助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバー、およびバイオモノマー原料を提供していただいた株式会社日本触媒に深く感謝いたします。

令和元年10月23日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/10/23-3.html