研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生のYUAN, Xidaさんが平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて優秀ポスター賞を受賞

学生のYUAN, Xidaさん(博士前期課程2年、物質化学領域、松村研究室)が平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、高分子科学を基軸として研究を展開する若手の交流と、更なる研究の活性化を目的として、毎年若手研究会を開催しています。高分子科学と他の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発に従事し、活躍している研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われます。このうち、ポスターセッションでは、優れた発表を行った学生へポスター賞が授与されます。

■受賞年月日

平成30年11月16日

■論文タイトル

「過ヨウ素酸塩酸化セルロースの分解に関する研究」

■論文概要

過ヨウ素酸により酸化させたセルロースのアミノ酸との反応による分解過程を詳細に調べた研究であり、細胞足場材料やドラッグデリバリー材料への応用が期待される。

■受賞にあたって一言

高分子学会北陸支部若手研究会におきましてポスター優秀賞を頂きまして、大変光栄に思います。学会に参加することで、自分の研究を見直し、たくさんの考え方に出会うことが研究者としての喜びだと感じました。特にご指導頂きました松村先生及び支援して頂いた松村研のメンバーに深く御礼申し上げます。今後も謹んで研究し続けたいと考えております。

平成30年11月27日

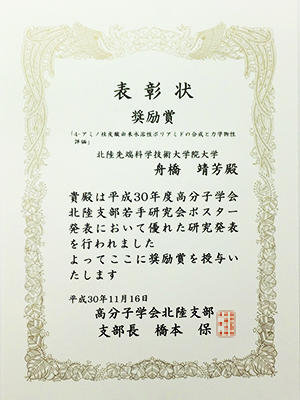

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/11/27-1.html学生の舟橋さんが平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて奨励賞(ポスター賞)を受賞

学生の舟橋 靖芳さん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が平成30年度北陸地区高分子若手研究会にて奨励賞(ポスター賞)を受賞しました。

高分子学会北陸支部では、高分子科学を基軸として研究を展開する若手の交流と、更なる研究の活性化を目的として、毎年若手研究会を開催しています。高分子科学と他の研究分野を融合することによる新規材料の研究・開発に従事し、活躍している研究者の講演および、学生を中心としたポスター発表や交流会が行われます。このうち、ポスターセッションでは、優れた発表を行った学生へポスター賞が授与されます。

■受賞年月日

平成30年11月16日

■発表者名

舟橋靖芳、吉中陽平、高田健司、金子達雄

■発表題目

「4-アミノ桂皮酸由来水溶性ポリアミドの合成と力学物性評価」

■研究概要

本研究では微生物から誘導される化合物の一種である4-アミノ桂皮酸を原料としたポリアミド (高耐熱・高透明性・高強度材料の一種)の合成と高機能化を目的とした。4-アミノ桂皮酸由来のポリアミドは非常に高い力学物性を示したが、特定の有機溶媒にしか溶けない性質があり取り扱いに問題があった。本研究ではポリアミドの分子構造に着目し、水に溶ける性質を付与した。これにより、ポリアミドの取り扱いの問題を解決するだけでなく材料の複合化や機能化の幅を拡大することが可能となった。

■受賞にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、厳格なご指導を頂きました金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教には厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーおよび共同研究者の方々に深く感謝いたします。

平成30年11月26日

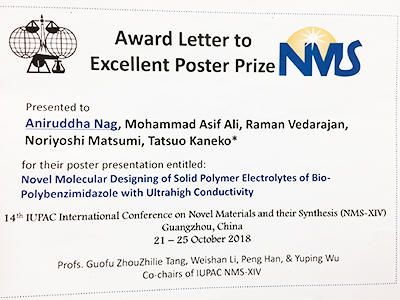

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/11/26-2.html学生のNAG, Aniruddhaさんが、14th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XIV)においてexcellent poster prizeを受賞

学生のNAG, Aniruddhaさん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域・金子研究室)が、14th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XIV)においてexcellent poster prizeを受賞しました。

■受賞年月日

平成30年10月25日

■論文タイトル

Novel molecular designing of solid polymer electrolytes of bio-polybenzimidazole with ultrahigh conductivity

■論文概要

Here we have successfully synthesized bio-based plastic consist of high thermo-mechanical properties comparable with engineering plastics. Polybenzimidazoles (PBIs) are a series of highest thermo-stable polymers attracting researchers' attention because of PBIs have a rigid aromatic structure and hetero rings in their backbone to induce a good stability. However, previously bio-based PBIs have ever been tried to prepare and base on such a background we have used renewable 3-amino-4-hydroxybenzoic acid (3, 4-AHBA) derived from Actinomycetes metabolite to produce bio-based PBI. Also, PBIs have active imidazole hydrogen (-NH) to receive chemical modification. Here we report lithium single-ion conducting polymer electrolyte using organoborane-modified polybenzimidazole (B-PBI) and ionic liquid (IL). The PBI was modified by triethylborane substitution to imidazole proton to create boronated PBI (B-PBI) with Li counter ion. Considerable battery performance was confirmed along with stable interfacial properties while using this as solid polymer electrolyte (SPE).

■受賞にあたって一言

First of all it was an honor for me to present my research outcomes as poster presentation in a conference like-NMS-XIV, co-organized by the 'International Union of Pure and Applied Chemistry' (IUPAC). I could meet with enormous number of researchers from China and many other countries who are working on the same field as mine. Moreover, I am thankful to organizing committee to consider my research for the excellent poster prize. I would like to convey my humble gratitude to Professor Tatsuo Kaneko for his continuous support, guidance and encouragement. I am also immensely grateful to Professor Noriyoshi Matsumi and former Asst. Prof. Raman Vedarajan for their necessary guidance. Lastly I would like to thank all of my lab members for their continuous support.

平成30年11月19日

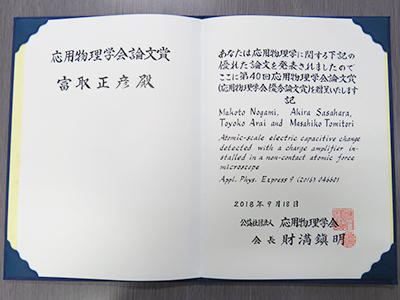

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/11/19-1.html応用物理学領域の富取教授と修了生の野上さんらが応用物理学会において優秀論文賞を受賞

応用物理学領域の富取 正彦教授と修了生の野上 真さん(平成28年6月博士後期課程修了)らが応用物理学会において優秀論文賞を受賞しました。

応用物理学会は、応用物理学および関連学術分野の研究の促進ならびに成果の普及に関する事業を行い、もって社会の発展に寄与することを目的として設立された日本の学会です。70年以上の歴史があり、会員数は2万人を越えています。

優秀論文賞は、応用物理学会が刊行する学術誌において発表された応用物理学の進歩向上に寄与する優秀な原著論文に与えられる賞です。

■受賞年月日

平成30年9月18日

■著者

Makoto Nogami, Akira Sasahara, Toyoko Arai and Masahiko Tomitori

■論文タイトル

Atomic-scale electric capacitive change detected with a charge amplifier installed in a non-contact atomic force microscope

■受賞理由

本論文は、非接触原子間力顕微鏡(nc-AFM) にチャージアンプ(CA) を導入することによって、探針-試料間の静電容量(CTS) と接触電位差(CPD) を起源とした電荷移動を計測する、という著者らが独自に提案した手法について述べたものである。同手法の導入により、走査型プローブ顕微鏡(SPM)が持つ原子レベルの高い空間分解能を生かしながら表面電子状態を解析することが可能となるものと期待される。特にCAは、電荷量の変化に対して高い感度を持つと同時に通常の電流増幅アンプと比べて非常に高速に応答することから、SPMの走査速度を落とすことなく、CTSやCPDの変化を計測できるものと考えられる。実際、CAを利用することで原子像に対応したCPD像の獲得に成功しており、原子レベルの空間分解能像を有する計測にCAが利用できることを本論文が初めて実証した。 また、CAによる電荷計測は、nc-AFMだけではなく、他のSPM計測法にも導入できることから、その利用が広がる可能性は高く、本研究の成果は、表面・界面の電子トンネル現象、各種相互作用力や電荷移動現象などの統合的な評価手法の発展に寄与するものと期待される。

■受賞にあたって一言

40年も続いている歴史ある論文賞を頂くことができ、大変光栄です。これを励みに、今後とも物理的センスを核に、開拓者精神を忘れずに教育研究に努めたいと思います。

平成30年9月26日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/09/26-1.html学生のAniruddha Nagさんが、国際会議 10th Modification, degradability and stabilization of the polymer (MoDeSt 2018) において10th MoDeSt 2018 Grant Awardを受賞

学生のAniruddha Nagさん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が、国際会議 10th Modification, degradability and stabilization of the polymer (MoDeSt 2018)において 10th MoDeSt 2018 Grant Awardを受賞しました。

■受賞年月日

平成30年9月4日

■タイトル

Molecular modification and application of bio-based polybenzimidazole as stable polymer electrolyte

■論文概要

Conventional bio-based plastics are usually low performance plastics in terms of thermo-mechanical properties. We have successfully synthesized bio-based plastic consist of high thermo-mechanical properties comparable with engineering plastics. Polybenzimidazoles (PBIs) are a series of super high performance polymers attracting researchers' attention because of PBIs have a rigid aromatic structure and hetero rings in their backbone to induce a good stability. However, previously bio-based PBIs have ever been tried to prepare and base on such a background we have used renewable 3-amino-4-hydroxybenzoic acid (3, 4-AHBA) derived from Actinomycetes metabolite to produce bio-based PBI. Also, PBIs have active imidazole hydrogen (-NH) to receive chemical modification. Here we report N-boronation of the PBI via lithiation to be ionically conductive. The PBI was modified by triethylborane substitution to imidazole proton to create boronated PBI (B-PBI) with Li counter ion. Considerable battery performance was confirmed along with stable interfacial properties while using this as solid polymer electrolyte (SPE).

■受賞にあたって一言

It's always a privilege to have a chance of presenting your research as oral presentation on such a big platform like-"MoDeSt 2018" while some other senior researchers didn't get such opportunity other than poster presentation. Moreover, I am thankful to MoDeSt society and organizing committee for awarding me the "MoDeSt grant" and registration fee waive off. I would like to convey my sincere gratitude to Professor Tatsuo Kaneko for his continuous support, motivation and constructive guidance. I am also immensely grateful to Professor Noriyoshi Matsumi and Prof Raman Vedarajan for their necessary guidance. Lastly I would like to thank all of the Kaneko lab members for their support.

平成30年9月12日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/09/12-2.html学生のGargi Joshiさんが、国際会議 First International Conference on 4D Materials and Systems (4DMS)において最優秀ポスター賞を受賞

学生のGargi Joshiさん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が、国際会議 First International Conference on 4D Materials and Systems (4DMS)において最優秀ポスター賞を受賞しました。

■受賞年月日

平成30年8月28日

■タイトル

Evaporation induced self-assembly of megamolecular polysaccharide through planar and linear air-LC interfaces

■論文概要

Deriving inspiration and biomimicking the structural hierarchy of biopolymers, has led researchers to explore a number of fields especially evaporation based self-assembly of particles. One of these is the use of air-liquid crystalline (LC) interface for organization of polymer LC domains into highly ordered films. We have studied the evaporation induced self-assembly behavior of a polysaccharide solution through planar as well as linear evaporative fronts. The planar front leads to deposition of layered, in-plane oriented film. Whereas, a linear front leads to nucleation followed by a vertically deposited membrane formed by the splitting of the interface. The meniscus curve was analyzed theoretically so as to clarify the rationale behind splitting of the interface in a linear front followed by vertical deposition. This splitted interface actually is capable of providing approximately twice the surface area as compared to the normal one. We foresee that optimizing drying conditions and concentration, other polymeric solutions can also split meniscus and form highly oriented vertical deposition.

■受賞にあたって一言

Being appreciated for what you do can only be described as the best encouragement for a student. I'm very grateful to the organizers and judges for presenting me with the Best Poster Award. It was an excellently organized event where we could interact with researchers broadening the gel research in fields like sensors, microfluidics, 3D printing.

The immense gratitude I have for Prof. Tatsuo Kaneko and Sr. Lect. Kosuke Okeyoshi is indescribable. PhD journey is extremely challenging but also equally satisfying for me because of their guidance. It is essential to thank all Kaneko lab members for being so caring and fun to be with.

平成30年9月7日

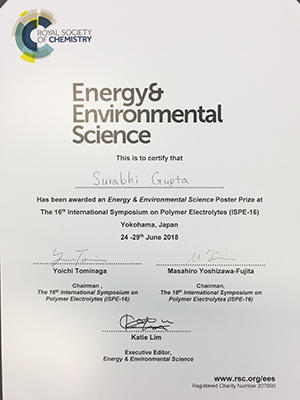

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/09/07-2.html学生のSurabhi GuptaさんがISPE-16において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞

学生のSurabhi Guptaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・松見研究室)がISPE-16(The 16th International Symposium on Polymer Electrolytes)において英国王立化学会 Energy & Environmental Science Poster Prizeを受賞しました。

ISPEは各種エネルギーデバイスなど高分子電解質に関連した様々な最先端のトピックスを扱う学会で2年に一度開催されており、1987年に英国で開催されてから今回の開催で30周年の節目を迎えました。

今回は前々回のオーストラリア、前回のスウェーデンに続いて日本における20年ぶりの開催となりました。学会のボードメンバーにはポリエチレンオキシドのイオン伝導現象を発見したWright博士、Liイオン二次電池の概念を先駆けて提唱したArmand博士らが含まれ、分野の最高水準の研究者たちと交流が可能な貴重なプラットフォームとなっています。

■受賞年月日

平成30年6月28日

■論文タイトル

Gold NPs Incorporated Thermo-sensitive Materials Using PNIPAM and Polymerizable Ionic Liquids (Surabhi Gupta and Noriyoshi Matsumi)

■論文概要

ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)に代表される感温性高分子はそのLCST挙動によりセンサーやドラッグデリバリー、多様なスマートマテリアルへの応用が展開されている。ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)へのイオン液体構造の導入はLCST転移温度のチューニングを可能にすることを以前に報告しているが、本系ではさらに金ナノ粒子を系に導入することによりLCST転移温度の上昇が観測されることを見出した。金ナノ粒子の導入は転移温度における高分子鎖のコンフォメーション変化を阻害し、相転移の発現に必要な温度を高める結果となった。本分子設計概念は今後LCSTを示す多様な高分子材料や金属ナノ粒子に応用可能と考えられる。

■受賞にあたって一言

I am pleased, honored and humbled to accept the Best Poster ISPE 2018 award, given by RSC, making it more special. This is my first appreciation of research and I am feeling extremely happy. I dedicate this award to my Professor Noriyoshi Matsumi, at JAIST who is the best teacher and an extremely supportive guide. A heartfelt thanks to my husband Dr. Ankit Singh and my families who is my encouragement and support-system. This award inspires me to be more focused and dedicated to work for more fruitful science.

平成30年7月5日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/07/05-1.html物質化学領域の篠原准教授が第67回高分子学会年次大会で広報委員会パブリシティ賞を受賞

物質化学領域の篠原 健一准教授が第67回高分子学会年次大会において広報委員会パブリシティ賞を受賞しました。

公益社団法人高分子学会は、現在、会員数10,000を超える学術団体として、高分子科学の基礎的分野はもとより、機能性ならびに高性能材料などの応用分野、例えば電気、電子、情報、バイオ、医療、輸送、建築、宇宙など幅広い研究分野の会員によって支えられています。高分子学会では、学術や産業界の発展に寄与するために、年次大会、高分子討論会、ポリマー材料フォーラムの中から、高分子の研究開発に大きな影響を与える研究発表の内容について広報活動を行っており、広報委員会がプレスリリースのために選定したものに対して、パブリシティ賞を授与することになっています。

この高分子学会広報委員会パブリシティ賞はその発表内容が学術、技術、又は産業の発展に寄与するものであり対外的に発表するにふさわしいと認められたものです。(第67回高分子学会年次大会:総計1,514件のうち、11件)

参考:http://main.spsj.or.jp/koho/koho_top.php

■受賞年月日

平成30年5月8日

■タイトル

ポリマー1分子の直視:らせん高分子鎖に沿って分子が歩行する現象の全原子MDシミュレーション

■研究の概要

ナノマシンは、分子レベルで動作する微小な機械です。既に篠原准教授らは、らせん高分子鎖の上を動くナノマシン・分子モーターの発見をしていますが、今回、並列計算機を用いた全原子分子動力学(MD)シミュレーションによって、このモーター分子が室温の液中でレール分子鎖と相互作用して動く様子を原子スケールで可視化することに成功しました。 この新手法は分子モーターの設計指針を明確化し人工筋肉など新動力の開発に繋がります。

■受賞にあたって一言

私共のポリマー1分子研究が高く評価され大変嬉しく思います。この一連の研究は、生物物理学分野における生体分子モーターの1分子研究に触発されたものであり、異分野を融合する研究の醍醐味を日々味わっています。また、全原子MD計算は、本学情報社会基盤研究センターの並列計算機を使用して実施いたしました。この場を借りて感謝申し上げます。

平成30年5月17日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/05/17-1.html修了生の高橋さんが日本化学会 第98春季年会において学生講演賞を受賞

修了生の高橋 麻里さん(平成30年3月博士後期課程修了、物質化学領域・前之園研究室)が日本化学会 第98春季年会において学生講演賞を受賞しました。

日本化学会第98春季年会は、国内最大規模の学術組織である日本化学会(現在の会員数は約40,000名)が毎年3月下旬に開催する年会(参加人数約10,000名、講演約6,000件)の第98回目にあたり、2018年3月20日(火)~23日(金)の日程で日本大学理工学部船橋キャンパスで開催されました。学生講演賞は、博士後期課程の学生会員を対象とした講演賞であり、「発表内容、プレゼンテーション、質疑応答などにおいて優れた講演で講演者の今後の一層の研究活動発展の可能性を有すると期待されるもの」に対して、厳正なる審査を経て授与されるものです。

参考:http://www.csj.jp/nenkai/98haru/data/vol71-06.pdf

■受賞年月日

平成30年4月16日

■論文タイトル

Establishment of versatile magnetic separation of organelles using magnetic-plasmonic hybrid nanoparticles

■論文概要

In order to investigate proteins and lipids on certain cellular organelles, centrifugation techniques have been widely used. Unfortunately, however, heterologous organelles which are barely different in size and mass cannot be effectively separated by these centrifugation techniques. Magnetic separation has attracted attention in this regard because it can separate the target organelle selectively. Moreover, it can isolate organelles rapidly and mildly compared to conventional centrifugation-based separation techniques.

Although several types of organelles such as endosomes, exosomes and mitochondria have been magnetically separated, the current magnetic separation technique has limitations in terms of imaging and versatility because iron oxide-based beads are mostly used as probes. In this study, we developed magnetic-plasmonic hybrid Ag@FeCo@Ag core@shell@shell nanoparticles (NPs) which are capable of plasmonic bioimaging as well as magnetic separation. To demonstrate the separation capability using the NPs, autophagosome was selected as a target organelle. The NPs were introduced into COS1 cells by transfection. Plasmonic imaging revealed the NPs were successfully incorporated in autophagosomes. Finally, the autophagosomes were separated by the help of autoMACS Pro Separator (Miltenyi Biotec). Western blot confirmed that autophagosomes were successfully isolated.

平成30年4月17日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/04/17-1.html生命機能工学領域の永井講師が日本物理学会において若手奨励賞を受賞

生命機能工学領域の永井 健講師が日本物理学会において若手奨励賞を受賞しました。

物理学会は物理学およびその応用に関する研究発表、知識の交換、会員相互および内外の関連学会と連携強化を図ることにより、物理学の進歩普及を図り、わが国の学術の発展に寄与することを目的にした学術団体です。若手奨励賞は将来の物理学を担う優秀な若手研究者の研究を奨励し,学会をより活性化するために設けられました。

■受賞年月日

2018年3月23日

■タイトル

自走粒子群の集団運動の数理モデル構築とその実験による検証

■概要

魚や鳥のように自発的に運動する粒子の集団が巨視的に秩序だった運動パターンを示すことが知られています。この集団挙動を非平衡統計力学を用いて統一的に理解しようとする研究が進んでいます。今回はガラス上を運動する棒状タンパク質が多数集まると生じる巨視的な構造に注目しました。集団挙動を数理モデルで再現し、この構造ができるメカニズムを解明しました。

■受賞にあたって一言

このような賞がいただけることになり光栄です。本受賞を励みに今後も研究を頑張っていきたいと思います。

平成30年4月3日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/04/03-1.html学生の重松さんがNANO-SciTech 2018において発表奨励賞を受賞

学生の重松 沙樹さん(博士前期課程2年、応用物理学領域・村田研究室)がThe 9th International Conference on Nanoscience and Nanotechnology 2018 (NANO-SciTech 2018)において発表奨励賞を受賞しました。

International Conference on Nanoscience and Nanotechnology (NANO-SciTech)は、毎年開催され国内外から最先端の研究者・技術者の方々が参加する国際的な研究発表および情報交換の場となっています。

本会議の目的は、ナノテクノロジーに関連する問題についての進歩、実践的な経験、革新的なアイデア、その他幅広いトピックを発見することです。今回の会議は、マレーシアのUniversiti Teknologi MARA (UiTM)の主催で2018年2月26日~3月1日の期間、マレーシアのUiTMにて開催されました。また、発表奨励賞 (Award of Best Oral Presentation)は、優れた発表方法で科学的知識に貢献する内容の発表に対して贈られます。

■受賞年月日

平成30年2月28日

■著者

重松沙樹、宮里朗夫、宮林恵子、酒井平祐、村田英幸

■論文タイトル

Detection of degradation products of OLED by Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry

■論文概要

有機EL素子の劣化機構を明らかにするためには劣化反応に伴う生成物を特定することが必要です。しかし、劣化生成物が素子の発光領域のどこに、どのような構造をした劣化生成物が存在するか明らかになっていません。本研究では、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析イメージング(FT-ICR-MSI)法を劣化した有機EL素子に初めて適用しました。質量分析イメージング法は、質量分析を二次元マッピングする手法であり、注目する物質の面内分布を可視化することが可能です。劣化前後の有機EL素子をFT-ICR-MSIで解析した結果、素子の発光領域によって異なる劣化生成物が存在することを見出しました。さらに劣化程度の異なる領域で検出された劣化生成物の精密質量を用いて、その化学構造を決定し劣化反応機構を明らかにしました。

■受賞にあたって一言

The 9th International Conference on Nanoscience and Nanotechnology 2018 (NANO-SciTech 2018)におきまして発表奨励賞を頂けたこと大変光栄に思います。研究するにあたり、ご指導頂きました村田英幸教授、ナノテクノロジーセンター 宮里朗夫様、酒井平祐助教、静岡大学 宮林恵子准教授に深く御礼申し上げます。また、会議に参加するにあたりたくさんのサポートをしていただいたMohd Zaidanさん、ならびに研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。卒業まであと残りわずかですが受賞を励みに、研究に精一杯取り組んでいきたいと思います。

平成30年3月9日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/03/09-2.html学生のMohd ZaidanさんがNANO-SciTech 2018においてAward of Best Oral Presentation を受賞

学生のMohd Zaidan bin Abdul Azizさん(博士後期課程3年、応用物理学領域 ∙ 村田研究室)がThe 9th International Conference on Nanoscience and Nanotechnology 2018 (NANO-SciTech 2018) においてAward of Best Oral Presentation を受賞しました。

The 9th International Conference on Nanoscience and Nanotechnology 2018 (NANO-SciTech 2018) was held in Institute of Business Excellence (IBE), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor, Malaysia on February 26 - March 1, 2018. This conference serves as a platform for the experts' interaction with simultaneous networking opportunities and also provides potential linkages to explore the innovative ideas of the participants from different regions over the world. It aims to discover the advances, practical experiences and innovative ideas on issues related to Nanotechnology as well as a breadth of other topics. The Award of Best Oral Presentation was presented based on the way and contents of the oral presentation.

■受賞年月日

平成30年2月28日

■著者

Mohd Zaidan bin Abdul Aziz, Heisuke Sakai and Hideyuki Murata

■論文タイトル

Effect of rubbing on the performance of bilayer P3HT/PCBM organic photovoltaic cells utilizing high regioregular P3HT.

■論文概要

My research involves the fabrication of bilayer organic photovoltaic (OPV) devices with the use of rubbing technique on conjugated polymer layer. The active layer materials for OPV devices consist of the conjugated polymer [e.g. poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT)] as a donor material and fullerene derivative [e.g. phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM)] as an acceptor material. The effect of rubbing on the performance of bilayer P3HT/PCBM organic photovoltaic cells utilizing high regioregular P3HT was presented. This research work involves the rubbing process on high regioregular P3HT films [>98 % regioregulariy (RR)] that have resulted in the formation of rougher surface of the films as compared to that of unrubbed film. The sequential deposition of PCBM layer on rubbed P3HT layer induced the larger P3HT/PCBM interfacial area, resulting in more efficient charge transport at the inter-diffusive bulk heterojunction layer. These changes have resulted in the increases in photovoltaic characteristics of rubbed bilayer P3HT/PCBM devices, enhancing the power conversion efficiencies from 2.86 % of unrubbed device to 3.22 % of 10 times-rubbed device.

■受賞にあたって一言

I am grateful to God and honored for being selected as a winner of the Award of Best Oral Presentation at International Conference on Nanoscience and Nanotechnology 2018 (NANO-SciTech 2018). It was a once in a lifetime opportunity for me to present my research work in my home country. I would like to express my heartiest gratitude to Prof. Hideyuki Murata and Asst. Prof. Heisuke Sakai for their continuous supports and guidance throughout my research works. Also, many thanks to the staff of JAIST Educational Service Section, organizing committee of NANO-SciTech 2018 and all members of Murata Laboratory for their kind assistance and supports. I wish to join this kind of international conference again in the future if there is such opportunity.

平成30年3月9日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/03/09-1.html環境・エネルギー領域の金子教授が平成29年度和歌山県文化表彰において文化奨励賞を受賞

環境・エネルギー領域の金子 達雄教授が平成29年度和歌山県文化表彰において文化奨励賞を受賞しました。

和歌山県では、昭和39年から毎年、文化の向上発展に特に顕著な功績のある方々に、文化表彰を授与しています。文化表彰のうち、文化奨励賞はすぐれた文化の創造と普及活動を続け、将来一層の活躍ができる方に授与しており、理系の大学研究者に与えられることは極めて稀です。平成29年度の受賞者にはゴルゴ13で有名なさいとう・たかを(本名 齊藤 隆夫)さんが文化賞を受けるなど注目度の高い表彰となっており、1月19日に和歌山県庁にて表彰式が行われました。

■受賞年月日

平成29年12月20日

■受賞にあたって一言

この度は図らずもこの素晴らしい賞を頂戴することとなり心は驚きと歓喜に満ちております。推薦者および関係者の方々に心より御礼申し上げます。小生は材料化学者の立場から環境保全にどのような形で貢献出来るのかを考え抜いた結果、この高性能植物性プラスチックの研究を行うことに致しました。社会実装に向けた前進のため、本賞を通じて化学系企業の方々にサポートして頂ければ幸甚です。これにより、子供たちのために未来の地球を美しく安全に保ってあげられればと思います。最後に、本研究に携わって下さりました共同研究者の先生方、学生の皆さんに心より感謝の意を表します。どうも有難うございました。

平成30年2月28日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/02/28-1.html学生の伊藤さんが、ICSMA2018においてBest Presentation Awardを受賞

学生の伊藤 麻絵さん(博士後期課程2年、物質化学領域・山口(政)研究室)が、1月26日~1月28日に開催されたICSMA2018においてBest Presentation Awardを受賞しました。

2018 International Conference on Smart Materials Applications (ICSMA 2018) will take place in Singapore during January 26-28, 2018. The conference program covered invited, oral, and poster presentations from scientists working in similar areas to establish platforms for collaborative research projects in this field. This conference will bring together leaders from industry and academia to exchange and share their experiences, present research results, explore collaborations and to spark new ideas, with the aim of developing new projects and exploiting new technology in this field.

■タイトル

Control of segmental motion of poly(methyl methacrylate) by addition of metal salts

■著者

Asae Ito, Naoya Tsugawa and Masayuki Yamaguchi

■論文概要

Glass transition temperature (Tg) of a polymer is one of important factors for polymer processing and expansion of application of polymers. In these days, various attempts have been reported as a way to enhance Tg. Tg is known to be determined by chemical structure greatly. Therefore, a novel polymeric material with high Tg is proposed. However, it is not easy to be available in industry. Under this situation, our group has been focused on design of new functional polymers by introducing pseudo-crosslinking points with an addition of metal salts to a glassy polymer and elucidate the key to Tg enhancement. This method would be more convenient to enhance Tg. Up to now, we found that Tg of poly(methyl methacrylate) (PMMA), which is one of the most useful polymer, especially as optical materials, was considerably enhanced by addition of specific lithium salts, such as LiCF3SO3 and LiBr. In this conference, I will give a presentation on the Tg enhancement by addition of the lithium salts and the mechanism of this phenomenon.

■受賞に当たって一言

「2018 International Conference on Smart Materials Applications(ICSMA2018)」は非常に幅広い分野からの参加者で構成されているため、異分野の方にも自分の研究内容を面白いと感じてもらえるように、自分なりに考えて発表準備を行いました。その結果、Best Presentation Awardをいただくことができ、大変光栄に存じます。指導教員の山口政之教授をはじめ多くの方々のご指導に感謝するとともに、審査員の先生方に深く感謝いたします。

平成30年1月31日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/01/31-1.html学生の石川さんが平成29年度応用物理学会 北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞

学生の石川 達也さん(博士前期課程1年、応用物理学領域・村田研究室)が平成29年度応用物理学会 北陸・信越支部学術講演会において発表奨励賞を受賞しました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス,新素材など、それぞれの時代で工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマに次々と取り組みながら活発な学術活動を続けています。この発表奨励賞は、北陸・信越支部が毎年開催する学術講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手支部会員に対し、その功績を称えることを目的としています。

■受賞年月日

平成29年12月9日

■講演題目

フレキシブル有機圧力センサの作製

■講演概要

有機圧力センサは人の体や曲面にフィットするようなフレキシブルセンサとして期待されています。その中で有機電界効果トランジスタ(OFET)を用いたアクティブ型有機圧力センサはヘルスケア分野などへの応用を目指して活発に研究が進められています。圧力センサでは低電圧駆動と大きな圧力応答の両立が実用化に向けた課題でしたが、我々はガラス基板上に低電圧駆動OFETを作製し、感圧部と組み合わせるDual-gate型有機圧力センサの開発を行い、低電圧駆動と大きな圧力応答の両立を達成しました。しかし、ガラス基板では期待されるようなフレキシブルな応用ができません。そこで本研究ではPEN基板を用いたDual-gate型フレキシブル有機圧力センサの作製に取り組み、動作を確認することができました。

■受賞にあたって一言

この度、応用物理学会北陸・信越支部学術講演会におきまして、発表奨励賞を頂けたことを大変光栄に思います。研究するにあたり、ご指導頂きました村田英幸教授、酒井平祐助教、ならびに研究室のメンバーに深く御礼申し上げます。受賞を励みに、これからも研究に精一杯取り組んでいきたいと思います。

平成29年12月21日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2017/12/21-3.html環境・エネルギー領域の大平准教授の研究グループの講演がPVSEC-27においてBest Paper Awardを受賞

環境・エネルギー領域の大平圭介准教授のグループと、産業技術総合研究所太陽光発電研究センターの増田淳副研究センター長(兼本学客員教授)のグループとの共同研究の成果をまとめた講演が、27th Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-27)において、Best Paper Awardを受賞しました。

PVSECは、アジア・太平洋地域で開催される太陽光発電に関する最大級の国際学会で、今回が27回目の開催です。各種太陽電池材料やデバイス、評価技術、信頼性、市場・政策など広範囲のトピックスを対象としており、今回は10のエリアに分かれて発表が行われました。Best Paper Awardは、総発表件数750件超の中から、全エリアを通して数件程度に授与されるものです。

■受賞年月日

平成29年11月17日

■タイトル

Jsc and Voc reductions in silicon heterojunction photovoltaic modules by potential-induced degradation tests

■著者

Keisuke Ohdaira (JAIST), Seira Yamaguchi (JAIST), Chizuko Yamamoto (AIST), and Atsushi Masuda (AIST)

■発表概要

大規模太陽光発電所において、太陽電池モジュールのフレームと発電素子(セル)の間の電位差が原因で発電性能が低下する、電圧誘起劣化(potential-induced degradation: PID)の問題が顕在化しています。結晶シリコンと非晶質シリコンとのヘテロ接合からなるシリコンヘテロ接合(silicon heterojunction: SHJ)太陽電池は、高効率太陽電池としてすでに市販されており、大規模太陽光発電所への導入も進んでいますが、そのPID現象や発現機構は未解明でした。今回の研究では、SHJ太陽電池モジュールに対してPID試験を行い、1) 電流の低下に特徴づけられるPIDがまず発現すること、2) 透明導電膜の還元による光学損失がこの電流低下の原因であること、3) さらに長時間のPID試験を行うと電圧の低下も起こること、4) モジュールに用いる封止材を変更することでPIDを抑止できること、を明らかにしました。

■受賞にあたって一言

太陽光発電分野の権威ある国際学会であるPVSECでのBest Paper Awardを受賞でき、大変光栄に感じております。実験データの多くが産業技術総合研究所で取得されたものであり、共著者の皆様にも感謝いたしております。今後も引き続き、SHJ太陽電池モジュールをはじめ、n型結晶Si太陽電池モジュールのPIDの現象解明と抑止技術開発に、精力的に取り組んでいきたいと思います。本研究は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託により行っているものであり、関係各位に感謝いたします。

平成29年11月22日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2017/11/22-1.html