研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。「日本固有資源"サクラン"の細胞を並べる機能を発見」を開発 -細胞組織工学へ新たな道-

「日本固有資源"サクラン"の細胞を並べる機能を発見」を開発

-細胞組織工学へ新たな道-

|

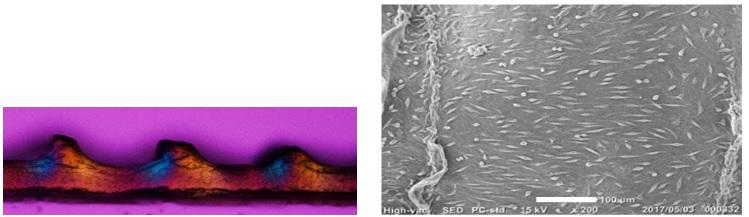

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、学長・浅野 哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科/環境・エネルギー領域の金子研究室らは、日本固有種微生物スイゼンジノリから抽出される超高分子サクラン(発見者:岡島麻衣子研究員)の新しい機能を発見しました。3Dプリンターで凹凸にパターン化したポリスチレン基板(武藤工業株式会社作成)の上でサクランゲルを作成することで、このパターンが転写されたゲルを得ました。ゲル内部の分子配列は特殊であり凹部のみでサクラン分子鎖が配向し、細胞をその上に播種すると細胞のほとんどがそれに沿って伸展することが見いだされました。

スイゼンジノリは日本固有種の食用藻類で福岡県、熊本県の一部で地下水を利用し養殖されています。このスイゼンジノリの主成分であるサクランは、2006年本学の岡島らによって発見され、天然分子の中で最も大きな分子量を持ち、高い保水能力(ヒアルロン酸の5倍~10倍)と抗炎症効果を持つ新機能物質として注目され、現在では化粧品を中心に幅広く用いられています。研究チームは昨年このサクランの高い保水能力に着目し、サクラン・レーヨン混紡繊維"サク・レ"を作製するなど、人体に接触する材料としての研究を進めてきました。並行してサクランが作るゲルの細胞適合性などを系統的に研究する中で、今回の発見に至りました。 このゲルは極めて低濃度で液晶構造を形成するサクラン分子鎖の自己配向性を巧みに利用した例であり、サクランがポリスチレン基板に張り付きながら乾燥していく際に、凸部から凹部に向かって重力に伴う延伸張力が働き分子配向すると考えられます。これにより膜自身にも分子配向の方向に筋状のマイクロ構造が形成され、その方向を細胞が認識して配向伸展したと考えています。これが細胞を並べるメカニズムです。また、サクランは光合成を行うラン藻(スイゼンジノリ)が作る物質であるため、空気と水と日光さえあれば作ることが可能であり、生産時に大気の二酸化炭素(CO2)削減に貢献する究極にエコな物質といえます。  写真 パターン化サクランゲル(左:ゲル,右:ゲル上の伸展細胞) 本成果はアメリカ化学会誌 [ACS Applied Materials & Interfaces(インパクトファクター8.1)] でオンライン公開され近く印刷公開予定です。 |

<開発の背景と経緯>

藻類などの植物体に含まれる分子を用いて得られるバイオマス注1)材料の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。北陸先端科学技術大学院大学の研究チームはこれまで、淡水性の藍藻であるスイゼンジノリから高保湿力を持つ繊維質である超高分子「サクランTM」注2)を開発してきました。

近年、iPS細胞の発見に端を発し、細胞組織工学の分野が活発化してきています。しかし、細胞を配向させる技術が無いと人工臓器も単なる分化細胞の塊にすぎません。そこで、細胞を適所で配向させる技術が待たれています。

<作製方法>

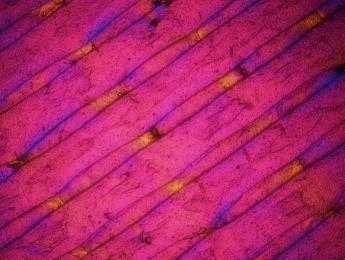

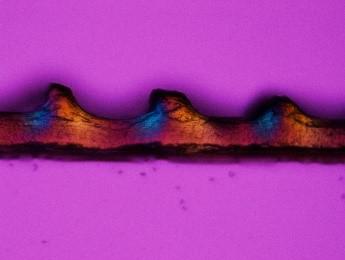

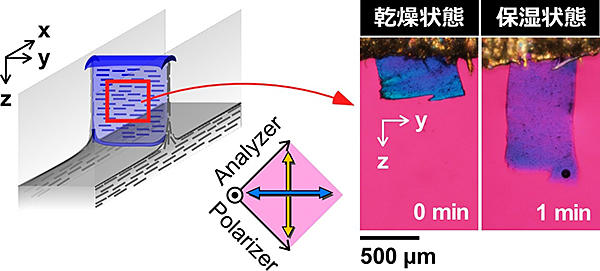

3Dプリンタで作成したマイクロプラスチック棒のアレイの上にサクランをキャストした。得られたフィルムはプラスチック棒の間でサクランが棒に対して垂直に配向することが分かりました(図1)。

<今回の成果>

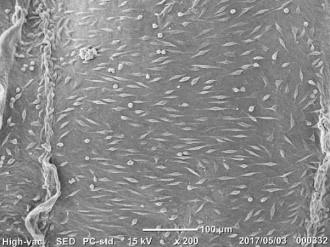

このゲルは極めて低濃度で液晶構造を形成するサクラン分子鎖の自己配向性を巧みに利用した例であり、サクランがポリスチレン基板に張り付きながら乾燥していく際に、凸部から凹部に向かって重力に伴う延伸張力が働き分子配向すると考えられます。これにより膜自身にも分子配向の方向に筋状のマイクロ構造が形成され、その方向を細胞が認識して配向伸展したと考えています。この上に、L929マウス線維芽細胞を播種した所、細胞はサクランの配向に応じてパターン化した配向性を示すことが分かりました(図2)。

<今後の展開>

ほとんど全ての臓器は配向しており細胞を配向させるこの技術は組織工学に極めて有用と考えられる。サクランは元来緊急時の火傷治療膜、臓器癒着防止膜、湿布剤に応用できると報告してきましたが、今回人工血管、人工皮膚など、組織工学用基板へ応用展開も期待できます。

| <参考図> | ||

|

|

|

| 図1 3Dプリンタで作成した基板上でキャストしたサクランの偏光顕微鏡注3)写真(530nmの鋭敏色板使用) 左2つは上からの観察、右は横からの観察 | ||

|

||

| 図2 播種した細胞の写真(ほぼすべての細胞が左右に伸展している) | ||

<用語説明>

注1)バイオマス(例 スイゼンジノリ)

生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼ぶ。本研究で取り扱ったスイゼンジノリ(ラン藻の一種であり学名はAphanothece sacrum)は日本固有のバイオマスの一種であり、世界でも極めて希な食用ラン藻である。また、スイゼンジノリは江戸時代から健康維持のために食され、当時は細川藩および秋月藩における幕府への献上品とされてきた。大量養殖法が確立されている。

注2)サクラン

スイゼンジノリが作る寒天質の主成分である。硫酸化多糖類の一つでスイゼンジノリから水酸化ナトリウム水溶液により抽出される。サクランの重量平均絶対分子量は静的光散乱法で2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が 13 μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で 10 μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。サクランという名称はスイゼンジノリの種名の語尾を多糖類の意味の "-an" という接尾後に変換したもので、北陸先端科学技術大学院大学の岡島らによって発見され名付けられた。現在もその金属吸着性や高保水性などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が進められている。

注3)偏光顕微鏡

光学顕微鏡の一種。試料に偏光を照射し、偏光および複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。他、高分子繊維の研究などにも用いられる。一般には特定方向に偏波させることのできる二枚のフィルター(偏光板)をお互いに直交させて使用する。これにより光は通らなくなるが、屈折率に方向依存性のある高分子繊維などが二枚の偏光板の間に存在すると、この高分子繊維だけが観察可能となる。さらに、特殊なカラーフィルターを組み合わせることで高分子繊維内部の分子配向の方向を色調変化により判定することが可能となる。

平成31年1月21日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2019/01/21-1.html多糖が自らパーティション -光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

多糖が自らパーティション

-光合成産物の多糖が乾燥下、センチメートルスケールの3次元空間を認識-

PRポイント

- 「多糖が乾燥環境下、3次元空間を認識することを世界で初めて発見」

- 「乾燥によって析出した多糖の薄膜はナノメーターから階層的に整った構造で、新たなバイオマテリアルの設計手法が期待」

- 「天然高分子への展開」:今回、淡水性シアノバクテリア由来の多糖類を使用したin vitro実験によって新現象が確認されており、今後、他の多糖や天然高分子などでも展開を検討

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、環境・エネルギー領域の桶葭興資助教、金子達雄教授らは、シアノバクテリア由来の多糖が自ら乾燥環境でセンチメートルスケールのパターンを形成することを発見した。多糖と乾燥環境は自然界で密接な関係にあり、今回のin vitro実験で「多糖が空間を認識する能力」が実証されただけでなく、簡便な乾燥によってバイオマテリアルの新たな設計手法が見出されると期待される。 自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生原理の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターンやベローソフ・ジャボチンスキー反応など、パターン発生原理の研究が世界的に何世紀にも渡ってなされてきた。しかし、「自然界にある物理化学的な条件を再現して人工的にパターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。 これに対して研究チームは今回、シアノバクテリア由来の多糖が乾燥環境下、センチメートルスケールで空間分割パターンを形成することを発見した。多糖の水溶液を狭い間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する(図)。蒸発時、多糖は気液界面を増加させようとして界面を分割して薄膜として析出した。このように空間がパーティション化される現象はin vitro実験で確認されたもので、自然環境の多糖が乾燥と常に対面していることと密接に関係する。特に、今回使用した多糖は、シアノバクテリアが光合成によって生み出したサクランという生体適合性に優れた物質を用いているため、再生医療用材料としても有望である。

本成果は、英国科学雑誌「Scientific Reports」誌に7/21午前10時(英国時間)オンライン版で公開された。 |

<論文情報>

掲載誌:Scientific Reports

論文題目:Emergence of polysaccharide membrane walls through macro-space partitioning via interfacial instability.

著者:Kosuke Okeyoshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko

DOI: 10.1038/s41598-017-05883-z

掲載日:7月21日午前10時(英国時間)にオンライン掲載

|

本研究成果は、以下の事業・開発課題によって得られました。 |

<背景と経緯>

建築学で駆使されている3次元的な幾何構造は、自然対数を利用した橋の設計など自然界と調和した形状である。材料学においても自然界と調和する幾何形状や規則性の制御によって新しい材料設計方法が期待され続けている。しかし、「自然界にある物理化学的な条件下を再現して人工的に幾何学パターンを制御すること」はこれまで困難を極めていた。

自然界では熱帯魚の縞模様や巻貝のらせんなど様々な幾何学模様がセンチメートル以上のスケールで存在し、パターン発生の議論は歴史的研究の一つである。例えば、人工的に化学物質を選択してチューリングパターン注1)やベローソフ・ジャボチンスキー反応注2)など、パターン発生原理の研究が世界的になされてきた。さて、生物の体表などのパターンはなぜできるのか?遺伝子?天気?それとも..?果たして「人工的な実験」で、「ビーカーの中」で、科学によって再現できるのか?

<今回の成果>

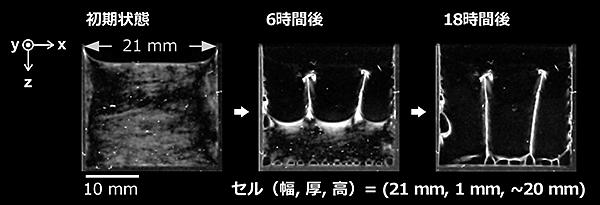

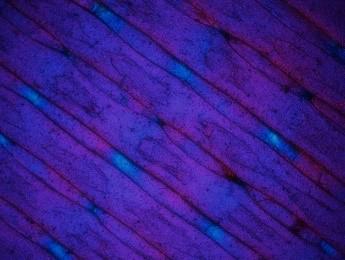

1.乾燥環境下で多糖が3次元空間を認識することを発見(図1)

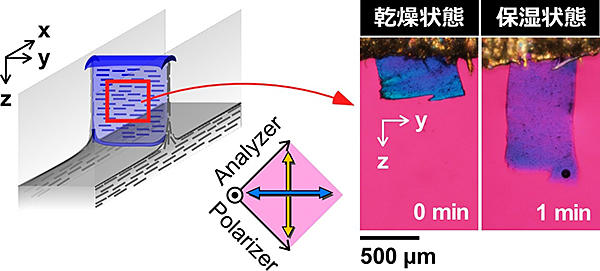

乾燥環境下、シアノバクテリア注3)由来の多糖注4)がセンチメートルスケールの3次元空間を認識して、自らパーティションとなるように析出膜を形成することを発見した。この現象はin vitro注5)実験で確認されたもので、高粘性の多糖「サクラン」注6)の水溶液を2枚のガラス板に挟まれた間隙の制限空間から乾燥させると、1つの空間を複数の空間に分けるように多糖が析出する。

初期状態:間隙1 mmの上面開放型セルに多糖の水溶液を満たす。セルの幅をセンチメートルスケールで様々に変えて乾燥実験を行った。

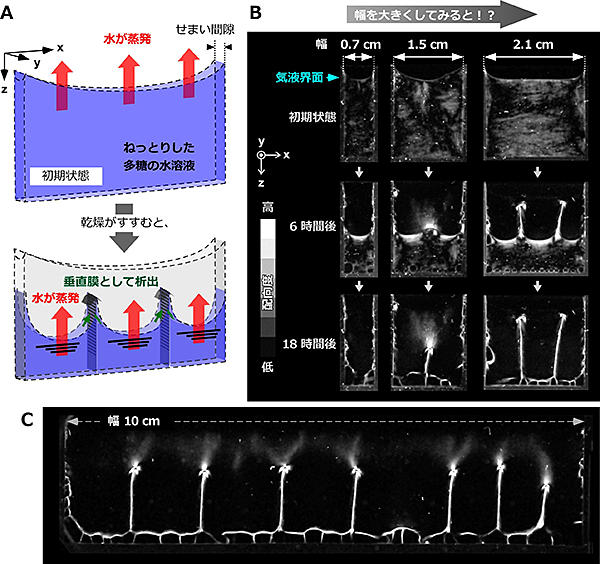

乾燥過程:セルの幅が0.7 cm 程度であると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜は形成されず、底に析出するだけであった。これに対して、1.5 cm 容器の幅を広げると、2枚のガラス板を橋掛けするような析出膜が形成された。高分子のサイズからすれば、1 mm の間隙は著しく大きいにもかかわらず、橋掛けできることは驚異に値する。これは、多糖が自己集合的に20 µm以上の長さのファイバー状となっていることが関係する。さらにセルの幅を広げると垂直に析出する膜の数は増え、3次元空間が複数に分けられた。幅が10 cmの場合でもこの現象は確認され、多糖が乾燥時に自らパーティションとなる析出膜を形成し、センチメートル空間を認識可能であることを裏付けている。

2.垂直に析出した膜は、高分子がナノメータースケールから3次元的に揃っている(図2)

さらに、この析出膜を偏光顕微鏡や電子顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に、高分子が整然と揃っていることが判明した。多糖の水溶液を乾燥するだけで高分子が3次元的に方向制御されることは極めて驚異である。

この析出膜に架橋構造を導入したあと水に再び戻すと、遮光用ブラインドのように一方向に大きく伸びる。図2中の青いまま伸びている様子は、高分子の3次元的な整列を保ったまま一方向に伸びていることを示す。

なお、研究チームはこれまでにも、層状構造を持つ膜から一次元膨潤するゲルの作製に成功している。今回の新たな膜作製技術と合わせてバイオマテリアルへの応用が期待できる。

<今後の展開>

パーティション現象を他の天然高分子へ展開

物理化学的な条件と幾何学的な条件を整えることで、他の多糖や高分子へ展開可能である。特に「乾燥環境」に注目して、パターンの形成法則を系統的に解明することで、陸上進出する多糖の進化を紐解けるかもしれない。

パターンが多糖で構成されているため、新たなバイオマテリアル設計手法が期待される

センチメートル以上の空間パターンを自発的に形成する構造には、リーゼガング現象やチューリング現象など自己組織化による「散逸構造」が挙げられる。しかしこれらの現象は、生体が存在し得る自然界の物理化学条件から遠く離れた環境でのみ可能で、材料分野への適用は困難を極めていた。

一般に、多糖、DNAおよび骨格タンパク質などの剛直な生体高分子はナノメートルやマイクロメートルスケールのパターンを形成することが知られている。ポリペプチドのαヘリックスやβシート、DNAの螺旋構造はその代表例である。これに対して研究チームが発見したパーティション現象は、光合成産物の多糖を使って発見したセンチメートルスケールの空間パターンであり、散逸構造を用いた材料学の道が一気に開かれる。さらに、DDSなど医療用材料に期待の大きい多糖を使用していることから、臓器の再生医療などに向けた新たな材料設計手法として有望である。

図1. 多糖の乾燥実験とパーティション現象

A. 上面開放型セルから多糖の水溶液を乾燥させる実験の概念図。

B. 様々な幅からの乾燥過程を2枚の偏光子を介して観察した画像。白色部分は高分子が配向している(揃っている)。

C. 幅10 cmの上面開放型セルから乾燥させたあとに現れる空間分割パターン。

図2. 析出した垂直膜の顕微鏡観察と瞬時に一方向へ膨らむゲル

乾燥実験後に析出した垂直膜を特殊な光学フィルターが入った偏光顕微鏡で観察すると、2枚のガラス板を結ぶ方向に高分子が整然と配向していることが分かる。さらにこの乾燥した膜を水にもどすと、「窓のブラインド」のように瞬時に一方向へ膨らむことが分かった。

<用語解説>(Wikipedia より)

注1)チューリングパターン:

イギリスの数学者アラン・チューリングによって1952年に理論的存在が示された自発的に生じる空間的パターンである。

注2)ベローソフ・ジャボチンスキー反応:

系内に存在するいくつかの物質の濃度が周期的に変化する非線型的振動反応の代表的な例として知られている。この反応などの振動反応は平衡熱力学の理論が成り立たない非平衡熱力学分野の代表例である。

注3)シアノバクテリア:

ラン藻細菌のこと。光合成によって酸素と多糖を生み出す。

注4)多糖:

グリコシド結合によって単糖分子が多数重合した物質の総称である。デンプンなどのように構成単位となる単糖とは異なる性質を示すようになる。広義としては、単糖に対し、複数個(2分子以上)の単糖が結合した糖も含むこともある。

注5)in vitro:

"試験管内で"という意味で、試験管や培養器などの中でヒトや動物の組織を用いて、体内と同様の環境を人工的に作り、薬物の反応を検出する試験のことを指す。in vitroの語源はラテン語で「ガラスの中で」という意味。

注6)サクラン:

硫酸化多糖類の一つで、シアノバクテリア日本固有種のスイゼンジノリ (学名:Aphanothece sacrum) から抽出され、重量平均分子量は2.0 x 107g/mol とみつもられている。

平成29年7月21日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2017/07/21-1.html環境エネルギー領域の金子教授がドイツ・イノベーション・アワードにおいてゴットフリード・ワグネル賞を受賞

環境エネルギー領域の金子達雄教授がドイツ・イノベーション・アワードにおいてゴットフリード・ワグネル賞を受賞しました。

ドイツ・イノベーション・アワード「ゴットフリード・ワグネル賞」は、2008年、日本の若手研究者の支援と日独間の産学連携を進めることを目的として、技術革新を重視するドイツ企業と在日ドイツ商工会議所により創設されました。この賞は 1868年に来日し、日本の科学界と教育界に大きな足跡を残したドイツ人科学者、ゴットフリード・ワグネル(1831-1892)にちなんで始まりました。本賞は、スポンサーのドイツ企業と在日ドイツ商工会議所が共催し、日独の多くの研究 ・助成機関および政府機関による協力と後援に支えられています。また、ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ連邦教育研究省をはじめ、ドイツ科学・イノベーションフォーラム東京、ドイツ学術交流会、ドイツ研究振興協会、フラウンホーファー研究機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会からの支援を受けています。

本賞の受賞者は、共催企業の技術専門家による予備審査の後、大学学長レベルの常任委員と専門委員から構成される選考委員会において審査し、決定しています。 創設以来、8年間で36件の日本の大学・研究機関に所属する45歳以下の研究グループに授与されました。材料、デジタル化とモビリティ、エネルギー、ライフサイエンスの分野における革新的で創造的な解決策を提案する応用研究を対象としています。

今回は、全国の大学・研究機関から、合計68件の応募がありました。企業及び大学関係の専門家による書面審査で7名の最終候補者の絞り込みが行われ、2017年5月17日に開催された最終審査会でインタビューによって、各研究領域から1人、合計4人の受賞者が決定されました。

■受賞年月日

平成29年6月19日

■研究テーマ

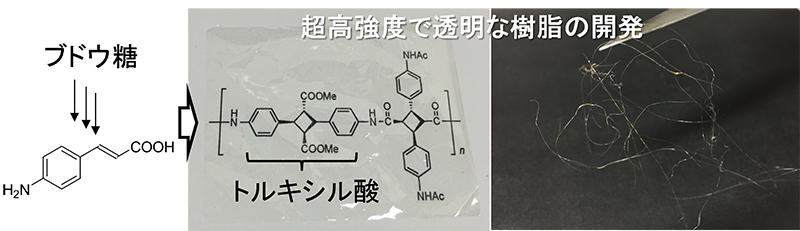

エキゾチックなアミノ酸を用いた高熱力学性能を持つ透明バイオプラスチックの開発

■研究概要

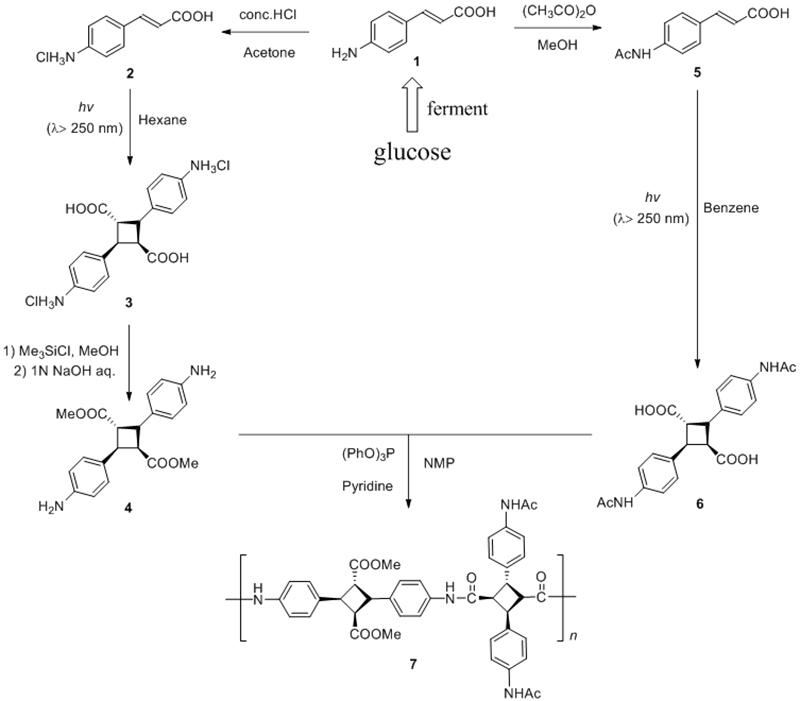

輸送機器インフラの部品軽量化に、軽くて強く、耐熱性も高い新素材が待望されている。持続可能な社会を構築するため、天然分子から作る安価なバイオプラスチックへの期待は大きいが、通常は軟らかくて分解しやすく、使い捨て製品など、用途は限られている。また、強化剤の添加などで白濁化が進み、透明にならない弱点もある。これらの課題を解決するため、受賞者らは天然分子の特徴を生かす新しい「バイオマス高分子科学」を展開した。堅い化学構造を持つ香辛料のシナモンに似たエキゾチック(風変わり)なアミノ酸の4-アミノ桂皮酸に注目して、高熱力学性能と透明性が両立するように分子設計をした。まず、このアミノ桂皮酸の合成遺伝子を大腸菌に組み込み、安価に大量生産できることを示した。それから光反応と重縮合で、シクロブタン環が2つのベンゼン環で挟まれたトルキシル酸という骨格を形成した。この骨格は、剛直性を保ちながらも、シクロブタン環のわずかな屈曲部位が「分子バネ」として働き、強度が飛躍的に向上した。この骨格からなる高分子のバイオプラスチックは透明で、ガラスの3倍の強度を示した。透明樹脂の中では最も高い強度と考えられる。さらに、熱分解温度もセ氏425度と高かった。これを用いた透明メモリー素子も作製した。

■受賞にあたって一言

若手中堅研究者の登竜門とも言えるGerman Innovation Awardの受賞に驚きと喜びが入り混じっています。これは生物学者である筑波大学の高谷教授のご支援無くしては成しえなかったことですのでこの場を借りて御礼申し上げます。また長年ご支援と叱咤激励いただきましたJST ALCAの関係者の皆様方にも感謝申し上げます。さらに、共に分子設計に取り組んできた連名受賞者の立山博士および本学の宮里技術職員に感謝申し上げます。バイオプラスチックの分野は社会的意義は既に認められていますし、ドイツをはじめ欧州では特に重要視されています。しかし、日本ではその価値は思いのほか低く見なされているのが現状です。今回の権威あるアワードを通じてバイオプラスチックがinnovativeな新機能物質を創出するための重要な概念であることが日本で再認識されればと思っております。さらに、世界中で安全なプラスチックが生産されつづけることを期待いたします。最後に常にサポートして下さった本学のスタッフの方々ならびに諸先生方、また研究室の学生・スタッフの皆様方に心より感謝申し上げます。

平成29年6月20日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2017/06/20-1.html世界最高強度の透明樹脂の開発に成功

世界最高強度の透明樹脂の開発に成功

-新しい概念のバイオプラスチック開発、ガラス代替による軽量化社会構築を-

| ポイント | ||||

|

||||

|

||||

| <開発の背景と経緯> | |||

|

植物などの生体に含まれる分子を用いて得られるバイオプラスチック注1)の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。しかし、バイオプラスチックのほとんどは柔軟なポリエステルで耐熱性や力学物性が劣るため、その用途は限られ、主に使い捨て分野で使用されているのが現状です。例えば、ポリ乳酸は代表的なバイオポリエステルですが、その主骨格は一般的な工業用プラスチックに用いられる高分子に比べて柔軟であり、その力学強度は60 MPa程度です(参考・各種プラスチックの力学強度:ポリカーボネート:62 MPa、PMMA: 60 MPa、ナイロン11:67 MPa、フッ素化透明ポリイミド129 MPa)。この克服のために強化剤の添加や結晶化処理などをした材料が使われてきました。しかし、これらの処理は透明性を低下させることが問題となっています。 |

|||

| <作成方法> | |||

|

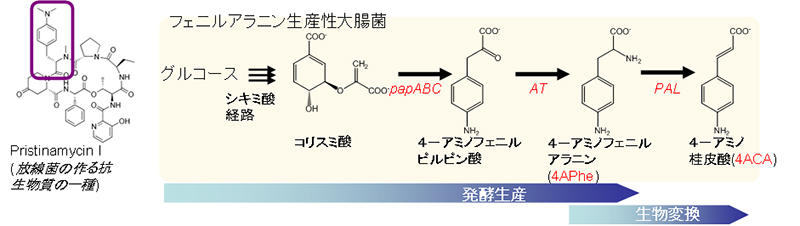

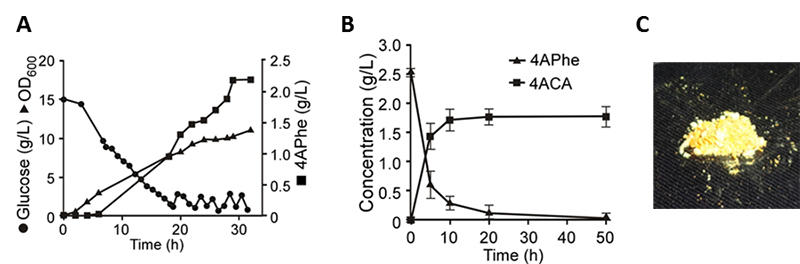

遺伝子工学注3)的技術を用いて、様々な種類の4-アミノ桂皮酸の合成酵素(papABCとPAL)の組合せを検討することによって、ブドウ糖を原料として天然には存在しない4-アミノ桂皮酸を効率的に生産できる組み換え大腸菌を開発しました。また、4-アミノ桂皮酸を塩酸塩化し高圧水銀灯で照射する方法だけでなく、N-アセチル化して光二量化注4)させる手法も開発し芳香族ポリアミドの2種類のトルキシル酸誘導体原料を、両方ともバイオマスから合成しました。これらをモノマー材料として用い、世界初のバイオ由来芳香族ポリアミドを得ました。さらに、これらをキャスト法注5)によりフィルム化して透明膜を得ました。 |

|||

| <今回の成果> | |||

|

今回の成果は大きく分けて以下の3つに分けることができます。 1)天然には存在しない4-アミノ桂皮酸を改良型遺伝子組換え大腸菌から大量生産する方法を確立 2)微生物からは得ることの極めて困難な芳香族ポリアミドを合成 3)史上最も高耐熱のバイオプラスチックを分子設計 ・引っ張り強度:356MPa つまり、この力学強度はガラス代替として最も注目されている透明樹脂であるポリカーボネートの力学強度(62MPa)の約6倍もあり、化学実験で用いるパイレックスガラスの力学強度(約120MPa)を超える値です。最近透明樹脂としてクローズアップされたナノセルロース膜の223MPaをも凌駕する値であり、この数値は透明樹脂の中で最も高い値と言えます(表1)。さらに耐熱温度も273℃であり、前回の我々の発表による耐熱温度よりも低めではありますが、充分に工業用途として利用出来るレベルにあります。 ・引っ張り強度:223-407MPa 特にアジピン酸を導入した場合には透明度87%で力学強度407MPaを確保した優れた透明材料となりました(表1:)。 |

|||

| <今後の展開> | |||

|

今回の成果により、微生物由来分子である4-アミノ桂皮酸の光二量体が高強度透明樹脂の原料として有効であることが証明されました。今後、この芳香族ジアミンとほかの種々のカルボン酸誘導体を反応させることで芳香族ポリアミドだけでなく他のさまざまな高強度バイオプラスチックを合成します。その一部をデモンストレーションで公開します。また、今回の微生物由来芳香族ポリアミドは高屈折率でありレンズやセンサーなどのガラス代替材料としても有効利用できると考えられます。そして、自動車、航空機、船舶の部品などの様々な輸送機器のガラス代替する物質として設計する予定です。これによる軽量化はCO2排出量削減、産業廃棄物削減などの展開が期待できます。 |

|||

| <参考図> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図1 4-アミノフェニルアラニンの構造を天然物(抗生物質)の化学構造(左)と組み換え大腸菌を用いた4-アミノ桂皮酸の合成ルート(ブドウ糖(グルコース)から4-アミノ桂皮酸を合成する経路)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図2 A.ブドウ糖(glucose)を原料とした4-アミノフェニルアラニン(4APhe)の発酵生産.B.4APheの4-アミノ桂皮酸(4ACA)への変換反応.C.回収・精製したバイオマス由来4-アミノ桂皮酸 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図3 4-アミノ桂皮酸からの4、4'-ジアミノトルキシル酸ジメチル(4番「バイオ由来芳香族ジアミン」:左ルート)および4、4'-ジアセトアミドトルキシル酸(6番「バイオ由来芳香族ジカルボン酸」:右ルート)の光反応による合成、および重縮合による芳香族ポリアミド(7番)の合成ルート。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

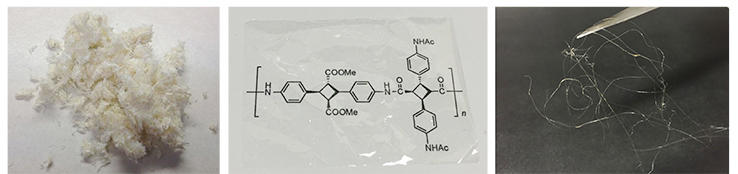

図4 芳香族ポリアミドの合成直後の写真(左)、キャスト後に得られた透明フィルムの写真(中央)、繊維化後の写真(右) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表1 今回作成した透明樹脂と一般的な透明樹脂の物性

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <用語説明> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

注1)バイオプラスチック 注2)スーパーエンジニアリングプラスチック(スーパーエンプラ) 注3)遺伝子工学 注4)光二量化 注5)キャスト法 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <論文名> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| " Ultra-strong, transparent polytruxillamides derived from microbial photodimers" (微生物性光二量体からの超高強度で透明なポリトルキシルアミド) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成28年4月22日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2016/04/22-1.html物質化学フロンティア研究領域の都准教授らの論文がNano Today誌の表紙に採択

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授らの「化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の開発に成功」に係る論文が、Nano Today誌の表紙に採択されました。

なお、本研究は、科研費基盤研究(A)(23H00551)、科研費挑戦的研究(開拓)(22K18440)、科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Nano Today, October, 2023, Volume 52

掲載日:2023年10月

■著者

Sheethal Reghu, Seigo Iwata, Satoru Komatsu, Takafumi Nakajo, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Cancer immunotheranostics using bioactive nanocoated photosynthetic bacterial complexes

■論文概要

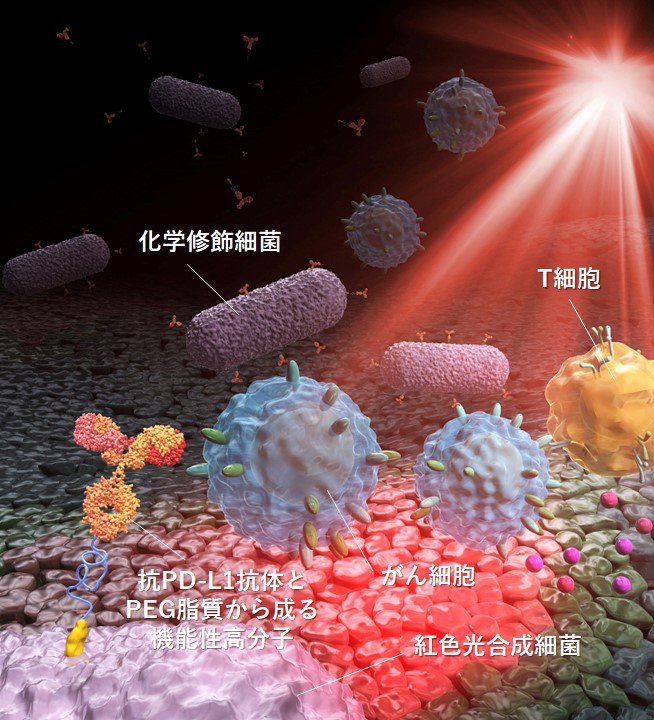

本研究では、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光によって様々な機能を発現する非病原性かつ天然の紅色光合成細菌の表面化学修飾法を開発しました。また、当該化学修飾細菌の特性を活用することで体内の腫瘍を高選択的に検出し、効果的な免疫細胞(特にT細胞)の賦活化、ならびに標的部位のみを効果的に排除することが可能ながん光免疫療法を開発することに成功しました。

論文詳細:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013223002153

令和5年10月11日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2023/10/11-1.html化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の開発に成功

化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の開発に成功

ポイント

- 天然の紅色光合成細菌の細胞表面を簡便に化学修飾可能な手法を開発

- 作製した化学修飾細菌は、免疫細胞の効果的な賦活化のみならず、高い腫瘍標的能を有し、近赤外光によって様々な機能を発現可能

- 当該化学修飾細菌の特性と近赤外レーザー光を組み合わせた、新たながん光免疫療法を開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授の研究グループは、光と化学修飾細菌を使ってマウス体内のがん診断・治療を可能にする技術の開発に成功した(図1)。 |

図1. 化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の概念

図1. 化学修飾細菌を利用するがん光免疫療法の概念

近年、低酸素状態の腫瘍内部で選択的に集積・生育・増殖が可能な細菌を利用したがん標的治療に注目が集まっている。しかし、従来のがん細菌療法は、基本的には抗がん剤の運搬という、いわゆる従来型のドラッグデリバリーシステムの概念を出ない。また、薬効も十分であるとはいえない。さらに、従来のがん細菌療法は、抗がん活性を発現するためには、遺伝子工学を用いた微生物の操作・改変が必須である。米国や欧州ではヒトへの臨床試験が行われ第3相試験に進んでいる例もあるが、使用される細菌は、多くの場合、遺伝子組換えによって弱毒化したサルモネラ菌やリステリア菌であり、体内で再び強毒化するリスクを常に伴っている。

本研究では、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光*1によって様々な機能を発現する非病原性かつ天然の紅色光合成細菌*2の表面化学修飾法を開発した。また、当該化学修飾細菌の特性を活用することで体内の腫瘍を高選択的に検出し、効果的な免疫細胞(特にT細胞*3)の賦活化、および標的部位のみを効果的に排除することが可能ながん光免疫療法を開発することに成功した。

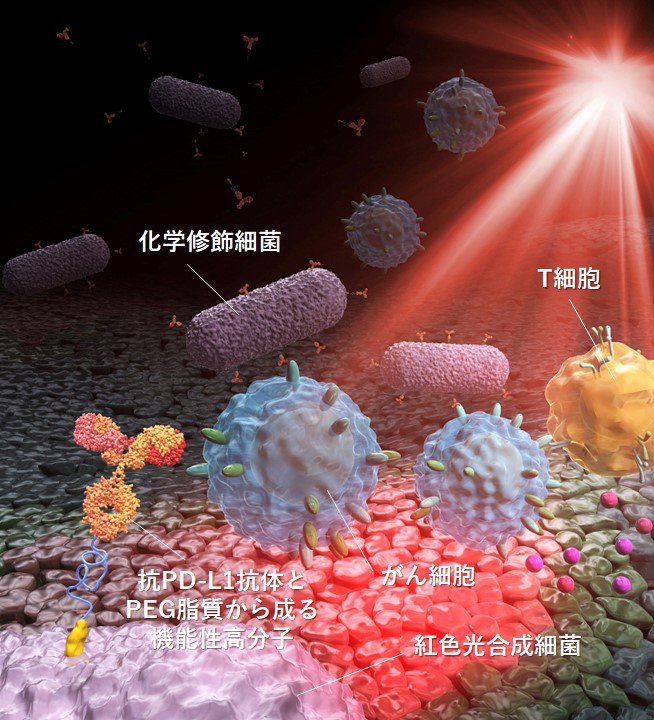

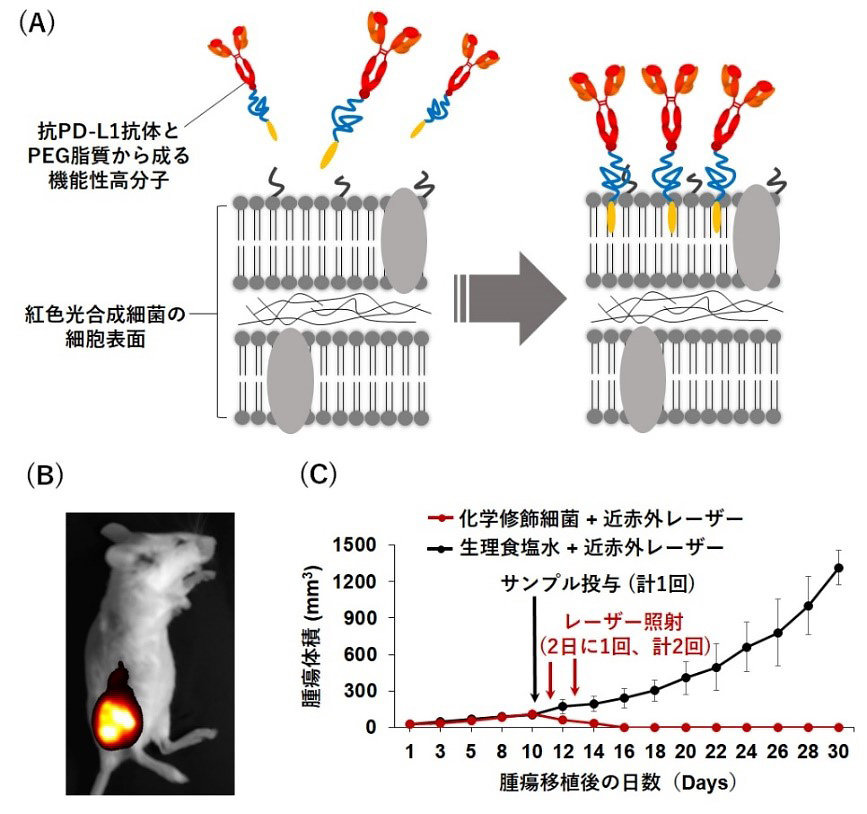

本研究を実現するために、がん細胞に対する傷害性の高いT細胞を賦活化可能な免疫チェックポイント阻害剤(抗PD-L1抗体*4)および生体適合性の高いポリエチレングルコール(PEG)脂質から成る機能性高分子複合体と、紅色光合成細菌を生理食塩水中で30分間混合し、洗浄するだけで、免疫賦活化作用と腫瘍標的能を有し、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光によって近赤外蛍光と熱を発現する化学修飾細菌を開発した(図2A)。また、当該細菌のこれらの特性を活用し、近赤外レーザー光照射と組み合わせることで、体内の腫瘍(大腸がん由来)を高選択的に検出し、光発熱作用と免疫の力によって標的部位を効果的に排除することが可能ながん光免疫療法を構築した(図2B、2C)。さらに、マウス大腸がん細胞、マウスマクロファージ細胞、ヒト正常肺細胞を用いた細胞毒性試験、ならびにマウスを用いた生体適合性試験(血液学的検査、組織学的検査など)を行った結果、いずれの検査からも化学修飾細菌そのものが生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した簡便な細菌の表面化学修飾法が、がん光診断・治療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、界面化学、ナノ・マイクロテクノロジー、光学、微生物工学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを期待させるものである。

本成果は、2023年8月14日(現地時間)にナノテクノロジー分野の世界最高峰「Nano Today」誌(エルゼビア社発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

|

図2.(A) 化学修飾細菌の調製方法

(B) がん患部における化学修飾細菌の可視化(近赤外蛍光を検出) (C) 化学修飾細菌の抗腫瘍効果 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Nano Today(エルゼビア社発行) |

| 論文題目 | Cancer immunotheranostics using bioactive nanocoated photosynthetic bacterial complexes |

| 著者 | Sheethal Reghu, Seigo Iwata, Satoru Komatsu, Takafumi Nakajo, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2023年8月14日 |

| DOI | 10.1016/j.nantod.2023.101966 |

【用語説明】

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

近赤外光を利用して光合成を行う細菌。水の分解による酸素発生は行わない。

免疫を担うリンパ球の一種。活性化したT細胞は、サイトカイン(細胞同士の情報伝達を行うタンパク質の総称)を分泌するヘルパー細胞や、がんや感染細胞を殺傷するキラー細胞などのエフェクター細胞に分化する。

細胞上のPD-1に結合してPD-1とPD-L1あるいはPD-L2との結合を阻害し、T細胞の活性化を維持する抗体のこと。

令和5年8月29日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/08/29-1.html液体金属ナノ粒子を活用するがん光免疫療法の開発に成功

液体金属ナノ粒子を活用するがん光免疫療法の開発に成功

ポイント

- 免疫賦活化作用を有する多機能性の液体金属ナノ粒子の開発に成功

- 当該液体金属ナノ粒子がEPR効果により腫瘍に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、免疫賦活化ならびに光熱変換によるがん治療が可能であることを実証

- 当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授の研究グループは、液体金属ナノ粒子*1を活用した新しいがん光免疫療法の開発に成功した(図1)。 |

ガリウム・インジウム(Ga/In)合金からなる室温で液体の金属(液体金属)は、高い生体適合性と優れた物理化学的特性を有することが知られており、とりわけナノ粒子化した液体金属をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。都准教授の研究チームでも、免疫賦活化作用のある物質を液体金属に組み合わせ、がん患部に選択的に送り込むことができれば、免疫による高い抗腫瘍作用の発現が期待できるだけでなく、生体透過性の高い近赤外光*2を用いることで、患部の可視化や光熱変換を利用した、新たながんの診断や治療が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

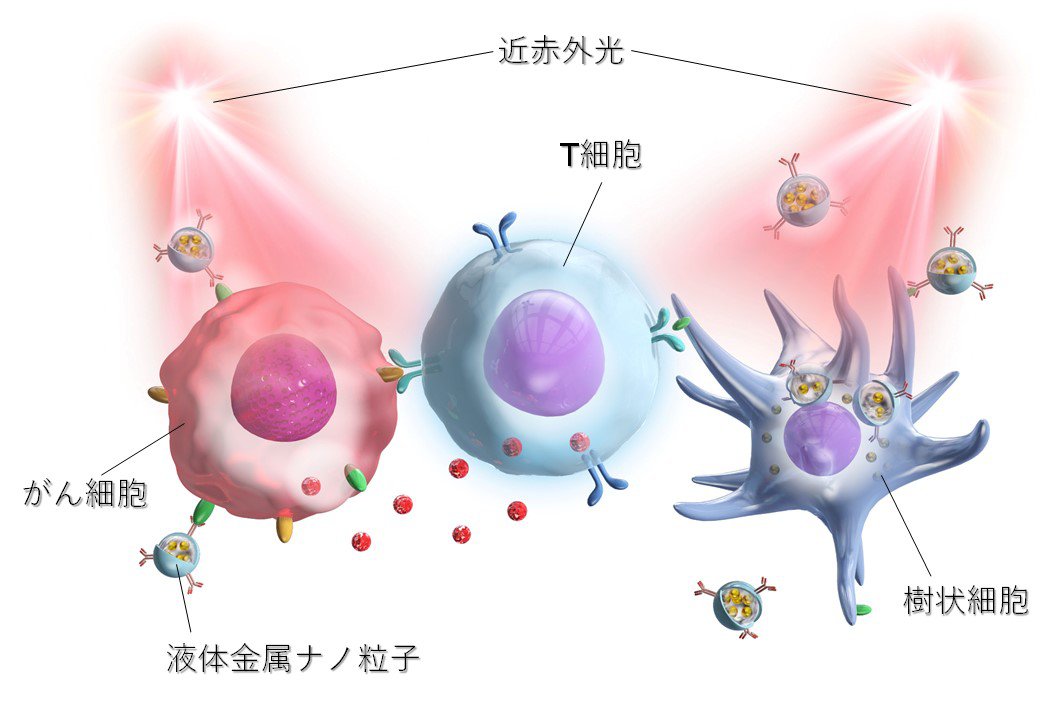

図1. 近赤外光が液体金属ナノ粒子に当たり、免疫細胞

図1. 近赤外光が液体金属ナノ粒子に当たり、免疫細胞

(T細胞と樹状細胞)を活性化している様子(イメージ)

研究チームは、液体金属をがん患部まで送り、免疫細胞を賦活化させるために、液体金属表面に免疫チェックポイント阻害薬(抗PD-L1抗体*3)、免疫調整薬(イミキミド*4)、蛍光試薬(インドシアニングリーン*5)、ポリエチレングリコール-リン脂質複合体*6を吸着させたナノ粒子の作製を試みた。Ga/In液体金属、イミキミド、インドシアニングリーン、ポリエチレングリコール-リン脂質複合体の混合物に超音波照射後、抗PD-L1抗体を添加し、一晩培養するだけで、球状ナノ粒子の構造を水中で安定的に維持可能な簡便なナノ粒子を形成できることを見出した。この方法で調製した液体金属ナノ粒子は、10日以上の粒径安定性を有していること、細胞に対し高い膜浸透性を有し毒性が無いこと、近赤外光照射により発熱が起こることが確認できたため、がん患部の可視化と治療効果について試験を行った。

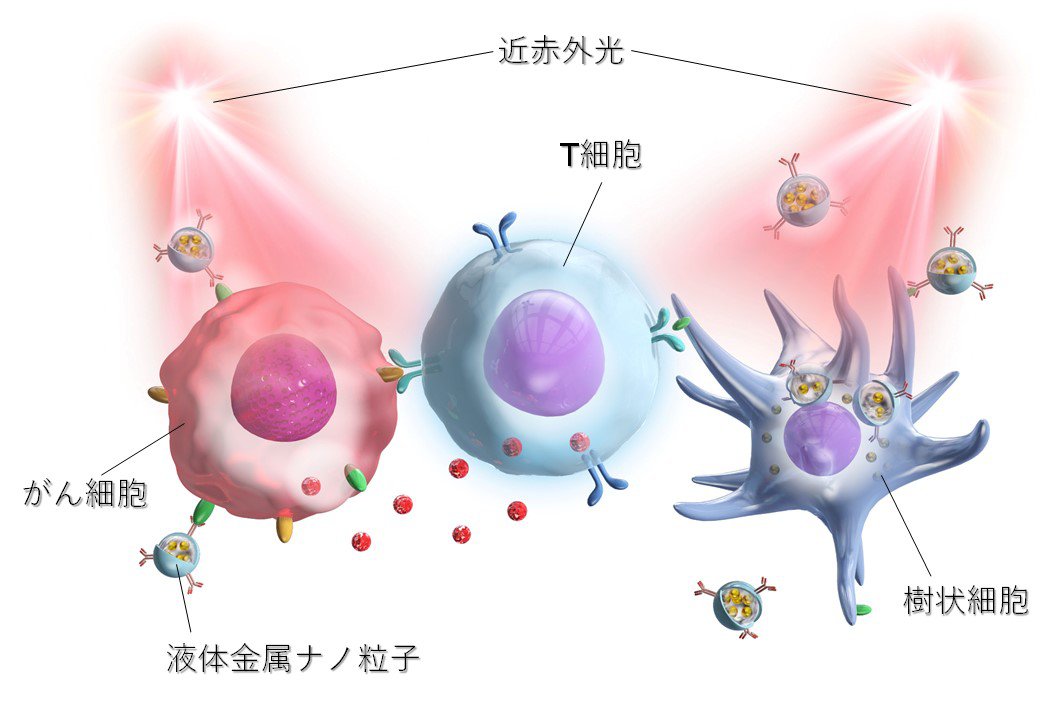

大腸がんを移植して1週間後のマウスに、液体金属ナノ粒子を投与し、24時間後に740~790 nmの近赤外光を当てたところ、がん患部だけが蛍光を発している画像が得られ、当該ナノ粒子がEPR効果*7によりがん組織に取り込まれていることが分かった(図2A)。そこで、当該ナノ粒子が集積した患部に対して808 nmの近赤外光を照射したところ、免疫賦活化と光熱変換による効果で14日後には、がんを完全に消失させることに成功した(図2B)。

|

図2.(A) 液体金属ナノ粒子の標的腫瘍内における蛍光特性

(B) 液体金属ナノ粒子による抗腫瘍効果(腫瘍は完全消失) |

さらに、液体金属ナノ粒子の細胞毒性と生体適合性を評価した。2種類の細胞[マウス大腸がん由来細胞(Colon-26)、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞(MRC5)]を培養する培養液中に、液体金属ナノ粒子を、添加量を変えて投与・分散させ、24時間後に細胞内小器官であるミトコンドリアの活性を指標として細胞生存率を測定した結果、細胞生存率の低下は見られず、細胞毒性はなかった。また、液体金属ナノ粒子をマウスの静脈から投与し、生体適合性を血液検査(1週間調査)と体重測定(約1ヵ月調査)により評価したが、いずれの項目でも液体金属ナノ粒子が生体に与える影響は極めて少ないことがわかった。

これらの成果は、今回開発した液体金属ナノ粒子が、がん診断・免疫療法の基礎に成り得ることを示すだけでなく、ナノテクノロジー、光学、免疫学といった幅広い研究領域における材料設計の技術基盤として貢献することを十分期待させるものである。

本成果は、ドイツの化学・生物系トップジャーナル「Advanced Functional Materials」誌(Wiley社発行)に7月28日(現地時間)に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Functional Materials(Wiley社発行) |

| 論文題目 | Light-Activatable Liquid Metal Immunostimulants for Cancer Nanotheranostics |

| 著者 | Yun Qi, Mikako Miyahara, Seigo Iwata, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2023年7月28日 |

| DOI | 10.1002/adfm.202305886 |

【用語解説】

室温以下あるいは室温付近で液体状態を示す金属のこと。例えば、水銀(融点マイナス約39℃)、ガリウム(融点約30℃)、ガリウム-インジウム合金(融点約15℃)がある。

800~2500 nmの波長の光。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

免疫チェックポイント阻害剤の一つ。がん細胞や抗原提示細胞が発現するPD-L1に結合することによりT細胞上のPD-1との相互作用を阻害する。この結果、T細胞への抑制シグナル伝達が阻害され、T細胞の活性化が維持され、抗腫瘍作用が発現される。

樹状細胞を活性化させることが知られており、早期の基底細胞皮膚がんや特定の皮膚疾患の治療に用いられる薬物。

肝機能検査に用いられる緑色色素のこと。近赤外光を照射すると近赤外蛍光を発することができる。

ポリエチレングリコールとリンを含有する脂質(脂肪)が結合した化学物質。脂溶性の薬剤を可溶化させる効果があり、ドラッグデリバリーシステムによく利用される化合物の一つ。

100nm以下のサイズに粒径が制御された微粒子は、正常組織へは漏れ出さず、腫瘍血管からのみがん組織に到達して患部に集積させることが可能である。これをEPR効果(Enhanced Permeation and Retention Effect)という。

令和5年8月4日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/08/04-1.html物質化学フロンティア研究領域の都准教授らの論文がAdvanced Science誌の扉絵に採択

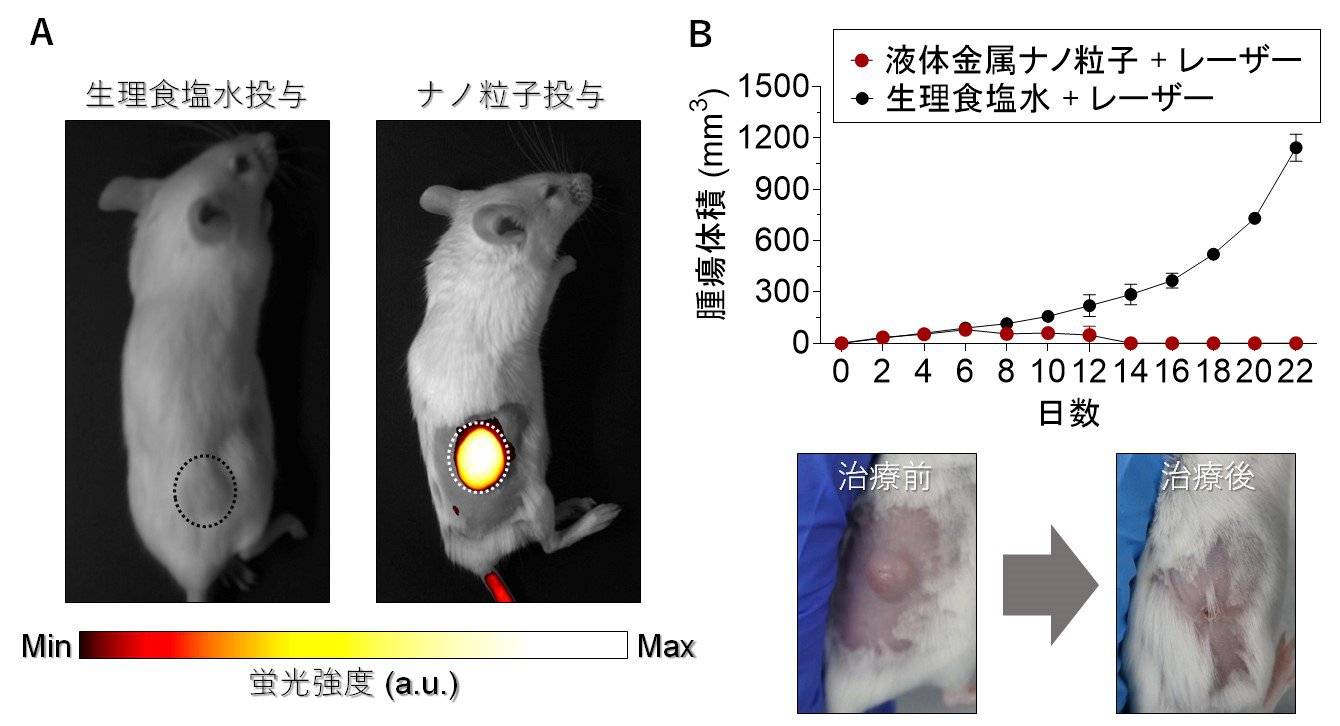

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授らの「阿吽の呼吸で癌を倒す!-灯台下暗し:最強の薬は腫瘍の中に隠されていた-」に係る論文が、Advanced Science誌の扉絵に採択されました。

なお、本研究は、科研費基盤研究(A)(23H00551)、科研費挑戦的研究(開拓)(22K18440)、科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Advanced Science, Volume 10, Issue20

扉絵掲載日:2023年7月26日

■著者

Yamato Goto, Seigo Iwata, Mikako Miyahara, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Discovery of Intratumoral Oncolytic Bacteria Toward Targeted Anticancer Theranostics

■論文概要

腫瘍組織から強力な抗腫瘍作用のある複数の細菌[A-gyo(阿形)、UN-gyo(吽形)、AUN(阿吽)と命名]の単離に成功しました。なかでもAUN(A-gyoとUN-gyoからなる複合細菌)は、様々な癌腫に対して高い抗腫瘍活性を示すだけでなく、近赤外光を照射すると、標的とする腫瘍内で強い蛍光を発現することが明らかになっています。

扉絵詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202370131

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202301679

令和5年7月28日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2023/07/28-1.html阿吽の呼吸で癌を倒す! -灯台下暗し:最強の薬は腫瘍の中に隠されていた-

阿吽の呼吸で癌を倒す!

-灯台下暗し:最強の薬は腫瘍の中に隠されていた-

ポイント

- 腫瘍組織から強力な抗腫瘍作用のある複数の細菌(A-gyo、UN-gyo、AUNと命名)の単離に成功

- なかでもAUN(A-gyoとUN-gyoからなる複合細菌)は、様々な癌腫に対して高い抗腫瘍活性を示すだけでなく、近赤外光を照射すると、標的とする腫瘍内で強い蛍光を発現

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎准教授の研究グループは、マウス体内の腫瘍組織から強力な抗腫瘍作用のある複数の細菌の単離に成功した。 |

近年、低酸素状態の腫瘍内部で選択的に集積・生育・増殖が可能な細菌を利用した癌標的治療に注目が集まっている。しかし、従来の癌細菌療法は、基本的には抗癌剤の運搬という、いわゆる従来型のドラッグデリバリーシステムの概念を出ない。また、薬効も十分であるとはいえない。さらに、従来の癌細菌療法は、抗癌活性を発現するためには、遺伝子工学を用いた微生物の操作・改変が必須である。なお、米国や欧州ではヒトへの臨床試験が行われ第3相試験に進んでいる例もあるが、使用される細菌は、多くの場合、遺伝子組換えによって弱毒化したサルモネラ菌やリステリア菌であり、体内で再び強毒化するリスクを常に伴っている。

一方、腫瘍組織内に細菌が存在していることは古くから知られており、近年の研究では、腫瘍の種類ごとに独自の細菌叢が保有されていることが分かっている。また、このような腫瘍内細菌叢が抗癌剤の補助あるいは阻害の要因になっていることも明らかになっている。しかし、腫瘍内から直接細菌を取り出し、細菌そのものを癌の治療薬として活用する研究は皆無であった。

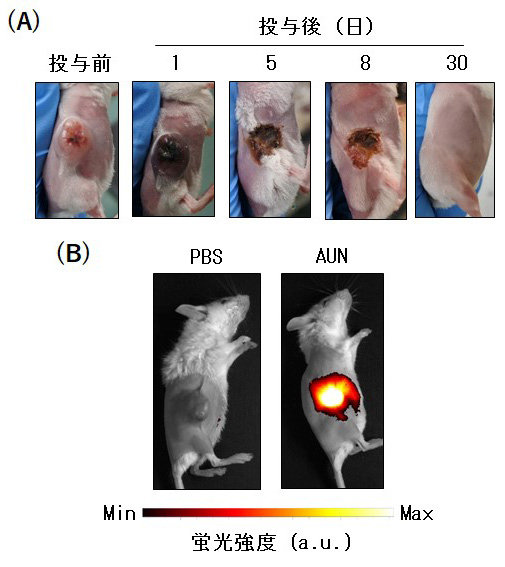

本研究では、マウス生体内の大腸癌由来腫瘍組織から主に3種類の細菌の単離・同定に成功し、これらの細菌にA-gyo(阿形;Proteus mirabilis*1)、UN-gyo(吽形;Rhodopseudomonas palustris*2)、そしてAUN(阿吽;A-gyoとUN-gyoから成る複合細菌)とそれぞれ命名した(図1)。これらの細菌を、大腸癌を皮下移植した担癌モデルマウスの尾静脈に投与したところ、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ高い抗腫瘍効果を示すことを発見した。とりわけ、AUNは、単回投与にも関わらず、A-gyoとUN-gyoの協奏作用により細胞障害性の免疫細胞を効果的に賦活化し、大腸癌、肉腫(サルコーマ)、転移性肺癌、薬物耐性乳腺癌といった様々な癌種に対して強力な抗腫瘍活性を示すことが明らかとなった(図2A)。また、AUNは、生体透過性の高い近赤外光*3によって標的とする腫瘍内で近赤外蛍光を発現することが分かった(図2B)。さらに、マウスを用いた生体適合性試験(血液学的検査、組織学的検査、細菌コロニーアッセイなど)を行った結果、いずれの検査からもAUNそのものが生体に与える影響は極めて少ないことが分かった。

これらの成果は、今回発見した細菌を用いた癌の診断・治療法の基礎に成り得るだけでなく、細菌学や腫瘍微生物学などの研究領域への新しい概念の創出として貢献することを期待させるものである。

本成果は、学際的オープンアクセスジャーナル「Advanced Science」誌(Wiley社発行)のオンライン版に2023年5月8日に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1. AUN(A-gyoとUN-gyoから成る複合細菌)がまさに

図1. AUN(A-gyoとUN-gyoから成る複合細菌)がまさに

"阿吽の呼吸"によって癌細胞を倒している様子(イメージ)

図2. (A) AUNによる抗腫瘍効果(腫瘍は完全消失)

(B) AUNの標的腫瘍内における蛍光特性

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Science(Wiley社発行) |

| 論文題目 | Discovery of Intratumoral Oncolytic Bacteria Toward Targeted Anticancer Theranostics |

| 著者 | Yamato Goto, Seigo Iwata, Mikako Miyahara, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2023年5月8日 |

| DOI | 10.1002/advs.202301679 |

【用語解説】

酸素の存在下および不在下の両方の環境で生存可能な腸内細菌科に属するグラム陰性桿菌(通性嫌気性菌)。運動性、鞭毛を有する数マイクロメートルの棒状の形態を有する。寒天培地上では、Swarming(群化)により独特の波状のコロニー(白色)を形成する特性がある。

酸素の有無に関わらず生存可能な通性嫌気性の紅色非硫黄細菌に属し、運動性のある数マイクロメートルの棒状のグラム陰性桿菌。また、バクテリオクロロフィルから成る光捕集タンパク質を介した光合成を行う。

800~2500 nmの波長の光。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

令和5年5月8日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/05/08-1.html物質化学フロンティア研究領域の後藤教授の論文がCarbon誌の表紙に採択

ナノマテリアルテクノロジーセンターの後藤和馬教授(物質化学フロンティア研究領域)の論文が、米国炭素学会機関紙「Carbon」の表紙(front cover)に採択されました。

本研究は、後藤研究室および京都大学、岡山大学による共同研究の成果です。

■掲載誌

Carbon, Vol. 206, Page 84-93.

掲載日:2023年3月25日

■著者

Hideka Ando(特別研究学生、後藤研究室), Katsuaki Suzuki, Hironori Kaji, Takashi Kambe, Yuta Nishina, Chiyu Nakano, Kazuma Gotoh

■論文タイトル

Dynamic nuclear polarization - nuclear magnetic resonance for analyzing surface functional groups on carbonaceous materials

■論文概要

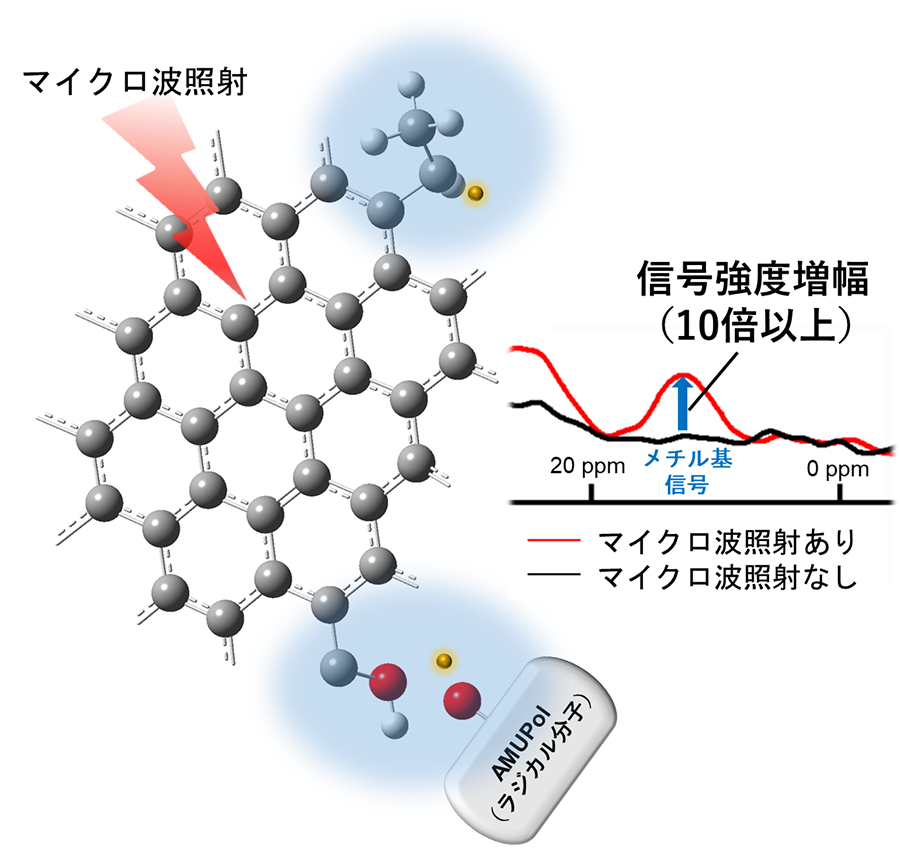

炭素材料は、化学反応の触媒や燃料電池・二次電池の電極、バイオマテリアルなど多種多様な分野での応用が期待されている。本研究ではNMR(核磁気共鳴分光法)による炭素材料の表面構造分析の感度を改善するため、信号強度増幅剤を用いた動的核偏極NMRを用いた。これまで不可能と考えられていた炭素表面上の微量のメチル基、水酸基などの表面官能基の検出に成功し、炭素材料の性質に大きな影響を及ぼす表面構造の微細な違いが検出可能となった。

表紙詳細:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622323001549

論文詳細:https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.02.010

令和5年3月31日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2023/03/31-1.html動的核偏極磁気共鳴法による炭素材料表面の微細構造の解析に世界で初めて成功 -次世代の炭素材料の開発と利用促進に貢献-

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人京都大学 国立大学法人岡山大学 |

動的核偏極磁気共鳴法による炭素材料表面の微細構造の解析に世界で初めて成功

-次世代の炭素材料の開発と利用促進に貢献-

ポイント

- 次世代の炭素材料として、グラフェンや薄膜炭素といった材料が注目されている。炭素材料は、化学反応の触媒や燃料電池等の電極触媒としてだけでなく、ドラッグデリバリーシステムなどのバイオマテリアル分野を含め、多種多様な分野での応用が期待されている。

- NMR(核磁気共鳴分光法)による炭素材料の表面構造分析の感度を改善するため、信号強度増幅剤を用いた動的核偏極磁気共鳴法により、これまで同手法では不可能と考えられていた炭素表面の微量なメチル基、水酸基などの表面官能基の検出に成功した。

- これにより、炭素材料の性質に大きな影響を及ぼす表面構造の微細な違いが検出可能となった。

- 今後の炭素材料の表面構造制御ならびに様々な用途に応じた炭素材料の開発とその炭素材料の利用促進に貢献できる。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアルテクノロジーセンターの後藤和馬教授、岡山大学大学院自然科学研究科の安東映香大学院生は、京都大学化学研究所の梶弘典教授、鈴木克明助教ならびに岡山大学学術研究院自然科学学域の神戸高志准教授、異分野融合先端研究コアの仁科勇太研究教授らと共同で、動的核偏極磁気共鳴法(DNP-NMR)による炭素材料の微細表面構造解析に成功した。これまで不可能とされていたDNP-NMR法による炭素表面のメチル基や水酸基などの表面官能基の信号の大幅な増幅に成功し、炭素材料の性質に大きな影響をおよぼす微量のメチル基、水酸基の観測に成功した。今後の炭素材料の表面構造制御ならびに様々な用途に応じた炭素材料の開発とその炭素材料の利用促進に貢献できる。 |

【研究の背景】

次世代炭素材料の一つとしてグラフェンや薄膜炭素が注目されており、その応用に関して数多くの研究が行われています。グラフェンや薄膜炭素材料の作製にはいくつかの方法があり、黒鉛を化学的に酸化して炭素層を剥離することで、酸化グラフェンを得る方法などが知られています。この酸化グラフェンは触媒となる金属ナノ粒子を担持する[用語解説]ことや、ポリマーやカーボンナノチューブなどと複合化ができるため、化学反応の触媒、燃料電池等の電極触媒としてだけでなく、ドラッグデリバリーシステムなどのバイオマテリアル分野を含め、多種多様な分野での応用が期待されています。

このような炭素材料の表面には数多くの欠陥構造があり、そこには水酸基やカルボキシル基、エポキシ基、メチル基などの表面官能基が存在していることが知られています。炭素材料の性質はこの表面官能基の種類や結合量により、大きく変わることも知られています。よって、この表面官能基の状態を把握し、制御することが材料開発において重要となります。従来、炭素材料の表面官能基についてはX線光電子分光法(XPS)や昇温脱離法(TPD)といった分析手段により解析されてきましたが、これらの方法では分析の感度は良いものの、精度に課題がありました。一方、本研究で用いた核磁気共鳴分光法(NMR)[用語解説]では、官能基の種類の分析は高精度で行えるものの、従来の方法では検出感度が低いという問題があり、高精度かつ高感度な炭素材料の表面構造の分析手段が望まれていました。

【研究の内容】

本研究では、NMR による分析の感度を改善するために、近年溶液中の分子の水素(1H)原子や炭素(13C)原子を高感度で観測する技術として注目されている、動的核偏極(DNP)[用語解説]という手法を用いた分析を試みました。NMRは、磁場中に置かれた原子核が特定の周波数の電磁波(ラジオ波)を吸収する現象を利用することによって、対象原子の状態を観測する分析手段で、化学物質の同定や病院のMRI検査などに広く用いられています。DNP-NMRは、測定したい試料にマイクロ波(MW)を同時に照射することで、試料中に含まれる信号強度増幅に用いるラジカル分子[用語解説]の磁化を原子核に移し、NMRの信号強度を最大で200倍以上に増幅させる画期的手法です。しかし、炭素材料はマイクロ波を吸収し効率的な磁化移動を阻害する上に、マイクロ波吸収による温度上昇も生じることからDNP効果が減少するという問題があるため、これまでDNP-NMRを用いた炭素材料の信号強度増幅は不可能とされてきました。

これに対し、本研究では、DNPによる信号強度増幅を可能にするため、DNP測定で用いられる信号強度増幅用のラジカルと溶媒の組み合わせを、従来のTEKPol/有機溶媒系からAMUPol/水系に変更し、水酸基やカルボキシル基の存在により親水性が増していると考えられる炭素表面へラジカル分子の接近を可能とすることで、DNPによる信号強度増幅を実現しました。また、炭素材料自体がその欠陥構造内に所有している内在ラジカルを用いたDNP信号強度増幅現象を発現することも観測しました。この手法により、従来の一般的NMR測定ではほとんど観測できなかった酸化グラフェン末端のメチル基を、1H-13C CP/MAS 固体NMR法[用語解説]にて明確に観測することに成功しました。このとき、信号強度増幅は10倍以上となります。また、スクロースを焼成して作製した無定形炭素材料[用語解説] においても、水酸基の信号強度の10倍以上の増幅を達成しました。

本研究により、今後DNP-NMRを用いて炭素材料の微細表面構造の解析が進むことが期待されます。DNP-NMRを用い、炭素材料の表面構造に残存する微少量の表面官能基の存在を明らかにすることで、それぞれの炭素材料の表面状態の違いを解明することができ、これにより、各種触媒元素の担持への適合性などを知ることができるようになると期待されます。適合性が判明することによって、多種多様な分野の各種用途に最適化した薄膜炭素材料の開発に大きく貢献できることが期待されます。

本研究成果は、2月14日にElsevier社が発行する学術雑誌「Carbon」のオンライン版に掲載されました。また、3月25日に出版予定の当該誌206号において、表紙(front cover)に採択されることになりました。

【論文情報】

| 論文題目 | Dynamic nuclear polarization - nuclear magnetic resonance for analyzing surface functional groups on carbonaceous materials |

| 雑誌名 | Carbon |

| 著者 | Hideka Ando, Katsuaki Suzuki, Hironori Kaji, Takashi Kambe, Yuta Nishina, Chiyu Nakano, Kazuma Gotoh |

| WEB掲載日 | 2023年2月14日 |

| 出版予定日 | 2023年3月25日 |

| DOI | 10.1016/j.carbon.2023.02.010 |

図 DNP-NMRによる観測(信号強度増幅は10倍以上となる。)

【用語説明】

担持:他の物質を固定する土台となる物質のことを担体といい、担持は、その土台に金属などの物質を付着させること。金属をグラフェン上に担持した触媒は、水酸化触媒や酸化触媒として工業的にも利用されている。

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) :核磁気共鳴分光法。試料を磁場中に置き、電磁波を照射すると、元素ごとに特定の周波数を吸収する「共鳴」現象が生じる。周波数を観測することで水酸基、カルボキシル基、メチル基などを分別して検出が可能なため、有機化合物の分析などに広く用いられている。

DNP (Dynamic Nuclear Polarization):動的核偏極。NMR測定時にマイクロ波を照射することで測定核近傍のラジカルの磁化を測定対象原子核に移動させる手法。NMRでの共鳴信号検出の際のエネルギー準位間の電子の占有数差を大きく変化させることにより、通常のNMR信号に比べて数倍から最大で200倍以上の信号強度を得ることができる。

ラジカル:不対電子を持つ原子や分子。共有電子対を形成していないため、極めて不安定かつ反応性が高い状態である。

1H-13C CP/MAS 固体NMR:体交差分極(CP)マジック角回転(MAS)NMR法。1H元素の磁化を13C元素に特定条件下で移動させ、さらに試料全体を数kHz以上の超高速回転で回転させることにより、炭素のNMR信号を高感度、高精度で検出する実験手法。

無定形炭素材料:黒鉛やダイヤモンド、カーボンナノチューブなどのような規則的構造をもつ炭素材料とは異なり、結晶構造を持たない非結晶性炭素。但し、非結晶性ではあるが完全に規則構造が無い訳ではなく、ある程度炭素の層状構造や内部細孔などが存在することが知られている。無定形炭素の一種である難黒鉛化性炭素(ハードカーボン)はリチウムイオン電池・ナトリウムイオン電池の負極として用いられている。

令和5年3月7日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/03/07-1.html抗ガン高分子の分子設計指針に新たな光 ~カチオン性と疎水性の相乗効果で高い細胞障害性が発現~

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 |

抗ガン高分子の分子設計指針に新たな光

~カチオン性と疎水性の相乗効果で高い細胞障害性が発現~

ポイント

- 一般的には低分子化合物であることが多い抗ガン剤において、抗ガン効果の高い高分子の分子設計指針を見出した。

- カチオン性高分子に疎水性分子を導入することで抗ガン活性が向上し、高い細胞障害性を発現することが明らかになった。

- 分子動力学シミュレーションなどの手法により、合成高分子とガン細胞の細胞膜の相互作用が抗ガン効果の重要なメカニズムであることを確認し、今後の新規高分子抗ガン剤の分子設計の指針となることが期待される。

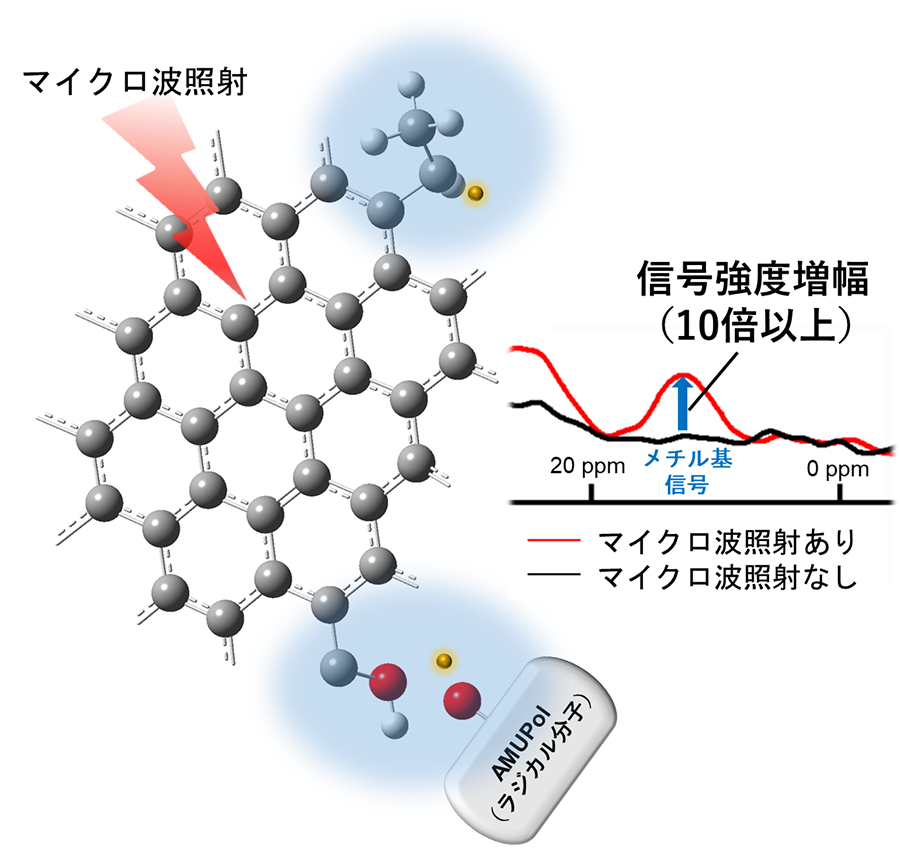

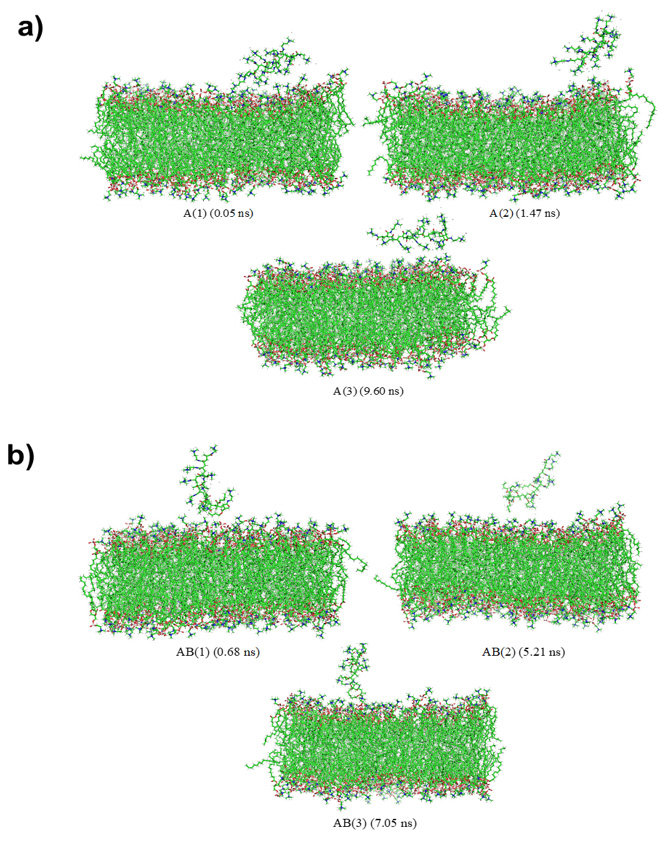

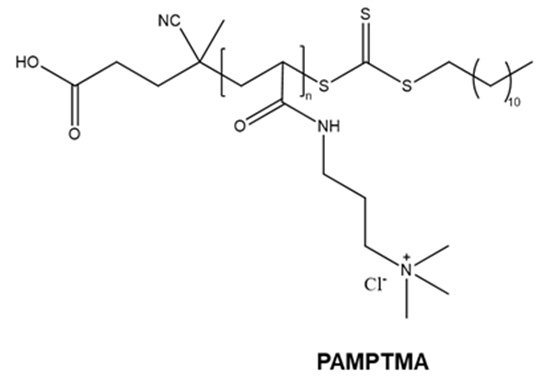

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市) 物質化学フロンティア研究領域の松村和明教授、ラジャン ロビン助教、サスティナブルイノベーション研究領域の本郷研太准教授、兵庫県立大学大学院工学研究科の遊佐真一准教授らは、精密高分子設計の技術と分子動力学シミュレーションなどの手法を用いて、抗ガン活性の高い高分子化合物の分子設計の指針を見出すことに成功しました。 一般的には、抗ガン剤は、低分子化合物であることが多く、その副作用や水溶性など多くの問題が挙げられます。高分子化合物の抗ガン剤はこれまで研究例があまりなく、また、細胞毒性のあるカチオン性高分子を利用した研究が行われてきました。 本研究では、このカチオン性高分子に疎水性部位を導入することで飛躍的にガン細胞への障害性が向上することを確認し、そのメカニズム解明の一端として、合成高分子とガン細胞の細胞膜への相互作用の向上を分子動力学シミュレーション等で明らかにしました。この研究結果は、今後の新しい高分子抗ガン剤の分子設計の指針となることが期待されます。 本研究成果は、英国王立化学会発刊のJournal of Materials Chemistry Bのオンライン版に1月6日に掲載されました。 |

【研究の背景】

日本人の三大疾病の第一位を占めるガンに対し、治療薬としての抗ガン剤の研究は重要な役割を担っていますが、まだ副作用も大きく、新たな作用機序に基づく効果の高い抗ガン剤の開発が待ち望まれています。

抗ガンペプチドのように、高分子化合物による細胞膜障害を利用した抗ガン剤の研究も行われており、高分子抗ガン剤の研究は、ガンの治療に新しい選択肢を提供するために重要です。

ガン細胞は、細胞膜表面にホスファチジルセリン[用語説明]というマイナスに帯電したリン脂質が発現していることが多いため、正常の細胞に比べて表面電位がマイナスに帯電しているといわれています。そこで、プラスに帯電したカチオン性高分子による細胞膜破壊作用をその機序として抗ガン高分子や抗ガンペプチドの研究が行われてきました。

今回の研究では、合成高分子によるガン細胞への障害性の向上に向けた分子設計の指針を見出しました。

【研究の内容】

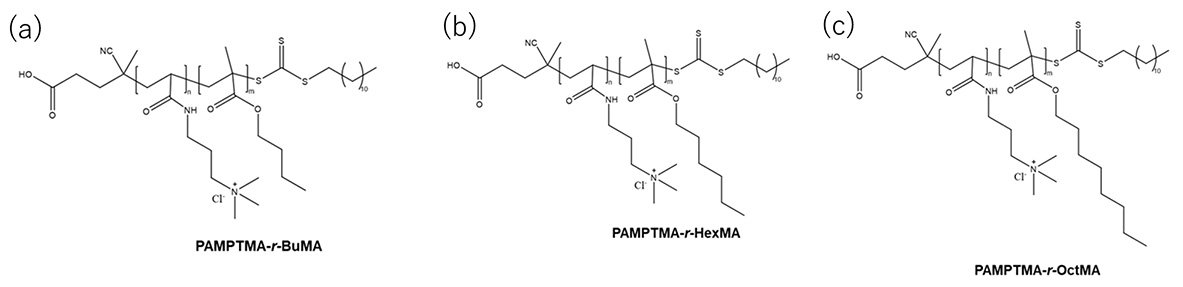

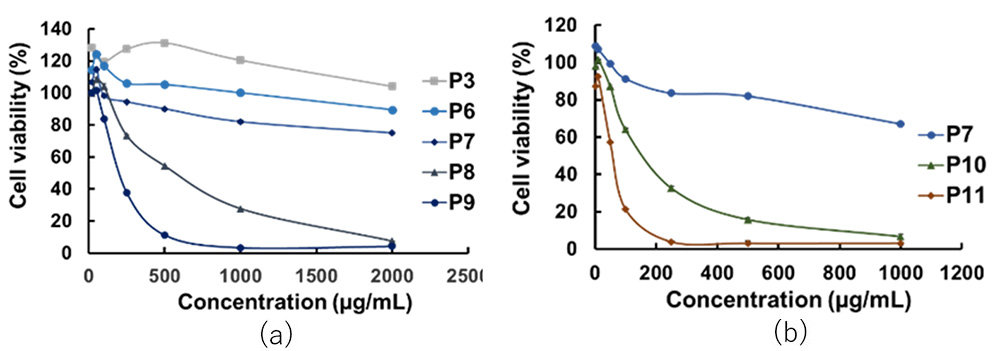

研究グループは、4級カチオンを側鎖にもつ高分子(図1)に、ブチルメタクリレートやヘキシルメタクリレート、オクチルメタクリレートなどの疎水性のアルキル鎖を持つモノマーを共重合することで合成した疎水性導入カチオン高分子化合物(図2)が、肝臓ガン細胞や結腸ガン細胞、悪性黒色腫細胞に対して、高い障害性を持つことを明らかにしました(図3)。図3(a)は、カチオン性ポリマー中のブチルメタクリレートのモノマー比が大きくなるほど細胞毒性が高くなり、(b)では、アルキル基の炭素数が大きくなるほど強い細胞毒性を持つことが示されました。つまり、カチオン性基と疎水性基による相乗効果が認められました。

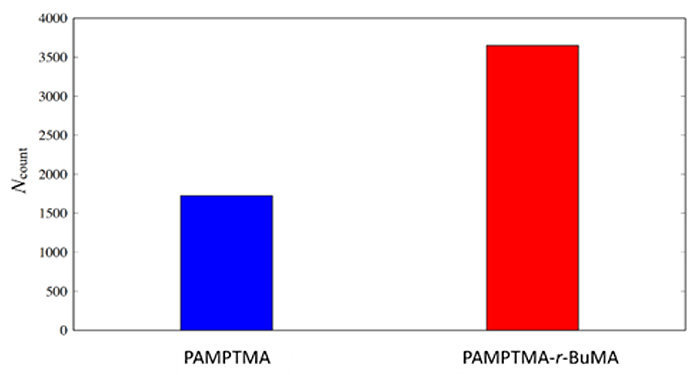

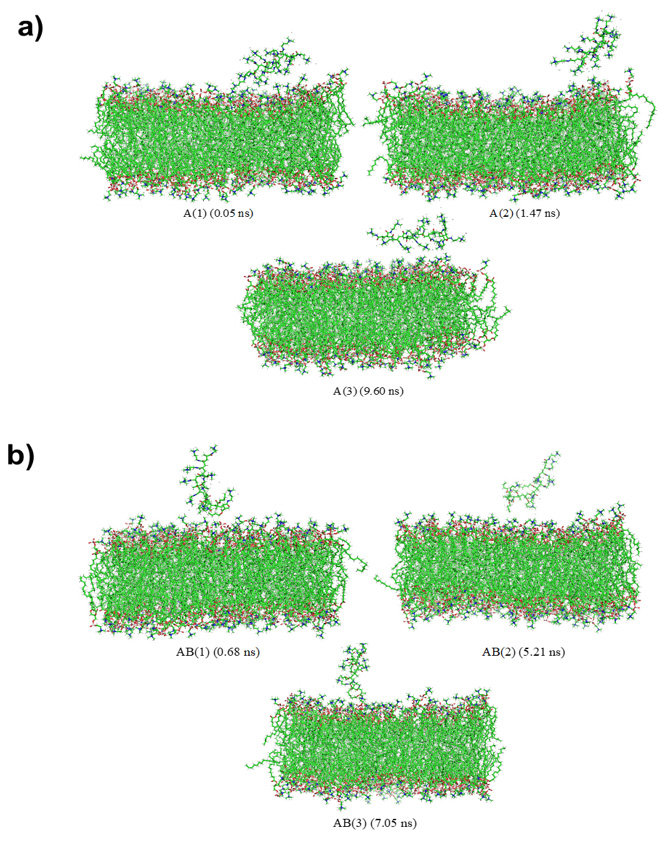

次に、研究グループは、この疎水性部位を導入したカチオン性高分子とガン細胞の細胞膜の相互作用について、パルス磁場勾配核磁気共鳴法(Pulsed-filed gradient Nuclear Magnetic Resonance : PFG-NMR)[用語説明]や分子動力学(MD)シミュレーション[用語説明]など様々な手法を用いて実験と計算の両面から確認しました。

PFG-NMRの測定結果から、疎水性モノマーであるブチルメタクリレートを導入したカチオン性高分子の拡散係数が、細胞膜を模した脂質二重膜と同時に存在するときに小さくなることが確認されました。この結果は、合成高分子が脂質分子と相互作用することで分子の運動性が抑制されていることを示しており、相互作用の向上が示唆される結果となりました。

また、MDシミュレーションでは、疎水性側鎖の導入により10 nsにおけるポリマーとリン脂質膜のコンタクト原子数が、疎水部位の導入前より2倍程度大きな値を示しました(図4)。この相互作用の向上の要因について考察するため、ポリマーの吸着構造の比較を行ったところ、疎水性部位の存在下では、ポリマー主鎖配向が細胞膜の分子配向に対してより平行であることが示されており、ガン細胞の細胞膜への吸着及び膜内へ侵入しやすい主鎖配向を持つことがわかりました(図5)。これにより、ガン細胞の細胞膜構造をより破壊しやすいと考えられます。

以上のことから、「細胞膜障害性」という新たな機序を持つ高分子抗ガン剤の分子設計指針として、カチオン性と疎水性のバランスが重要であることを示しました。

今後はその抗ガン剤高分子にガン細胞選択性などの機能をさらに追求することで新しい抗ガン剤の開発につなげていきます。

本研究は、科研費「学術変革領域研究(A)公募研究(課題番号:21H05516および21H05535)」の支援により実施されました。

本研究成果は、令和5年4月に北陸先端科学技術大学院大学に新設予定の超越バイオメディカルDX研究拠点所属教員らによる先行事例です。

【論文情報】

| 雑誌名 | Journal of Materials Chemistry B |

| 題目 | Mechanistic insights and importance of hydrophobicity in cationic polymers for cancer therapy |

| 著者 | Nishant Kumar, Kenji Oqmhula, Kenta Hongo, Kengo Takagi, Shinichi Yusa, Robin Rajan, Kazuaki Matsumura |

| WEB掲載日 | 2023年1月6日(英国時間) |

| DOI | 10.1039/D2TB02059A |

図1 合成4級カチオン性高分子 (PAMPTMA)

| 図2 疎水性付与合成4級カチオン性高分子 (a)ブチルメタクリレート共重合体(PAMPTMA-r-BuMA) (b)ヘキシルメタクリレート共重合体(PAMPTMA-r-HexMA) (c)オクチルメタクリレート共重合体(PAMPTMA-r-OctMA) |

| 図3 肝ガン細胞(HepG2)に対する抗ガン高分子の細胞毒性試験。縦軸は細胞生存率。

(a)ブチルメタクリレート(BuMA)の導入量の影響。P3:カチオン性高分子(PAMPTMA),

P6:PAMPTMAに対するBuMAの導入モル比5%, P7: 10%, P8: 20%, P9: 30% (b)アルキル基の長さの影響。P7: BuMA 10%, P10: HexMa 10%, P11: OctMa 10%

|

図4 リン脂質膜とポリマーのコンタクト数。

BuMA10%導入ポリマー(赤)の方が10ns時点において2倍程度大きなコンタクト数を示す。

| 図5 MDシミュレーションにおけるスナップショット。

(a)PAMPTMA (b) PAMPTMA-r-BuMA

(b)ではポリマー主鎖配向が膜の分子配向に対してより平行であり、

細胞膜への吸着及び膜内へ侵入しやすい主鎖配向を持つ |

【用語説明】

細胞膜のアニオン性の細胞内リン脂質成分であり、通常は、細胞膜の内側に主に存在しています。しかし、ガン細胞では細胞膜表面に高頻度に発現しているといわれています。

核磁気共鳴(NMR)技術の一種で、磁場勾配を利用して、物質中の空間的な分布を可視化することができます。また、液体中の分子の拡散移動速度を測定する方法の一つです。

分子レベルで物質の構造や動きを計算するためのコンピュータシミュレーション手法です。原子や分子間の力を計算し、物質の構造や動きを時間発展させることができます。

令和5年1月30日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/01/30-1.html学生の龍岡さんが第24回日本糖質学会ポスター賞及び2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞を受賞

学生の龍岡 博亮さん(博士後期課程3年、バイオ機能医工学研究領域、山口拓実研究室)が第24回日本糖質学会ポスター賞及び2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞を受賞しました。

日本糖質学会ポスター賞は、日本糖質学会年会において優れた研究成果発表を行った35歳以下の若手研究者を対象に、選考が行われます。このたび2022年度(第41回年会)の選考結果が発表され、龍岡さんが第24回日本糖質学会ポスター賞を受賞しました。

また、令和5年1月7日に行われた糖鎖科学中部拠点 第18回「若手の力」フォーラムにおいても龍岡さんは成果発表を行い、2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞を受賞しました。

*参考:日本糖質学会ポスター賞

■受賞年月日

令和5年1月7日

(2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞)

■受賞テーマ

溶液NMR法を用いた糖-水および水-水間相互作用の解析

(第24回日本糖質学会ポスター賞)

溶液NMR計測と分子シミュレーションを用いた糖-水および水-水間相互作用の解析

(2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞)

■研究概要

糖鎖の生物機能メカニズムには、糖鎖のコンフォメーションや運動性に加え、水和構造が密接に影響していると考えられます。しかし、糖鎖の水和に関する研究は、あまり進んでいません。本研究では、NMR法や分子シミュレーションを活用して水和挙動の探査に取り組み、糖鎖が、結合様式や水酸基の配向などわずかな構造の違いを利用して、異なる溶媒和環境を形成することを明らかにしました。得られた成果は、糖鎖の化学と生物学をつなぐ重要な知見となるものです。本研究の進展により、糖鎖の関与する生命機能の更なる理解とその応用へ向けた道が開けるものと期待されます。

■受賞にあたって一言

この度は、伝統ある日本糖質学会ポスター賞を受賞できたことを、大変光栄に思います。さらにそこからもう一歩研究を進め、中部地区の多くの若手が参加する糖鎖科学中部拠点「若手の力」フォーラムにおいて奨励賞をいただくことができました。糖鎖には、謎がたくさんあり、様々なアイデアやアプローチを試せる面白さがあります。日頃からご指導いただいている山口拓実准教授をはじめ共同研究者に恵まれ、合成化学や物理化学、計算化学にわたる様々な経験を積み、こうした方法を活かすことができました。研究の成果が、糖鎖研究のますますの発展につながったらと考えています。また、同期をはじめ研究室のメンバーと切磋琢磨することで、ここまで成し遂げることができました。あらためて感謝します。本研究はJAIST次世代特別研究員として支援を受けて実施しました。おかげで研究に集中して取り組むことができました、御礼申し上げます。

糖鎖科学中部拠点奨励賞

受賞の様子

令和5年1月30日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2023/01/30-1.htmlマテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)公開講座「質量分析法による試料分析の最前線」受講者募集

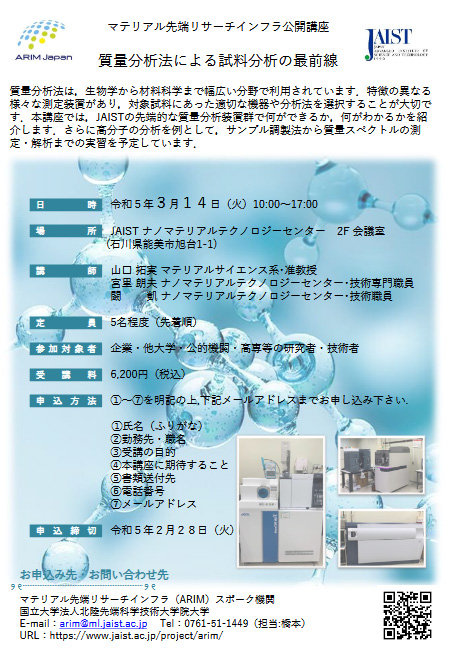

本学ナノマテリアルテクノロジーセンター主催で「質量分析法による試料分析の最前線」と題して公開講座を開催いたします。

ただいま受講者を募集しております。皆様のご参加をお待ちしております。

| 日 時 | 令和5年3月14日(火)10:00~17:00 |

| 場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 2F会議室(下記フロアマップのC1-26) キャンパスマップ フロアマップ |

| 講 師 | 山口 拓実:マテリアルサイエンス系・准教授(バイオ機能医工学研究領域) 宮里 朗夫:ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術専門職員 闞 凱:ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術職員 |

| 内 容 | 質量分析法は、生物学から材料科学まで幅広い分野で利用されています。特徴の異なる様々な測定装置があり、対象試料にあった適切な機器や分析法を選択することが大切です。本講座では、JAISTの先端的な質量分析装置群で何ができるか、何がわかるかを紹介します。さらに高分子の分析を例として、サンプル調製法から質量スペクトルの測定・解析までの実習を予定しています。 |

| 定 員 | 5名程度(先着順) |

| 参加対象者 | 企業・他大学・高専等の研究者・技術者 |

| 受講料 | 6,200 円(税込) |

| 申込方法 | 受講希望の方は、 ①氏名(ふりがな) ②勤務先・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス を明記の上、E-mail (arim@ml.jaist.ac.jp)までお申し込みください。 |

| 申込締切 | 令和5年2月28日(火)【定員に達し次第締切】 |

| 問合せ・ 申込み先 |

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 マテリアル先端リサーチインフラ 研究補助員 橋本 TEL:0761-51-1449(直通) E-mail:arim@ml.jaist.ac.jp |

分子自己集合の常識が覆る!? 自己集合で低対称な分子集合体を形成できることを発見

|

| 国立大学法人長崎大学 国立大学法人東京大学大学院総合文化研究科 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

分子自己集合の常識が覆る!?

自己集合で低対称な分子集合体を形成できることを発見

ポイント

- 分子自己集合によるC1対称性分子集合体の形成を発見し、分子低対称化に基づく光物性変化を確認した。

- 低対称な分子集合体の形成は大きなエントロピーロスを伴うため、分子自己集合で得ることは困難だと考えられていた。

- 低対称構造を有する分子集合体を得るための新たなアプローチを提供し、低対称構造に基づく新奇機能性材料の創出につながる可能性がある。

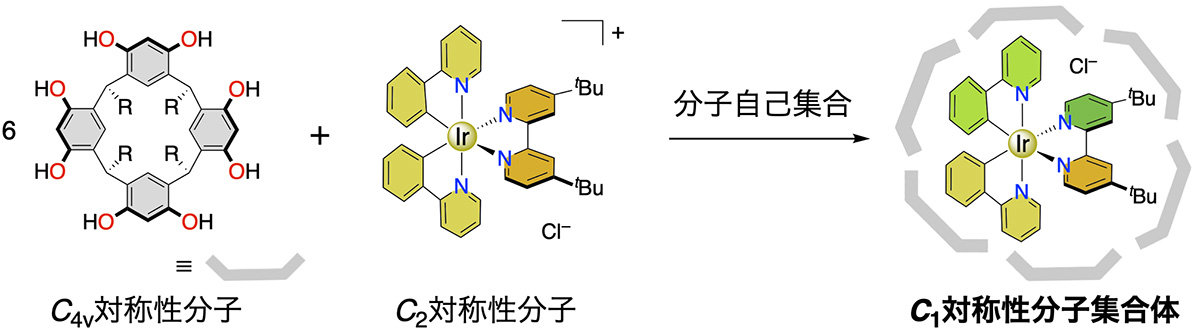

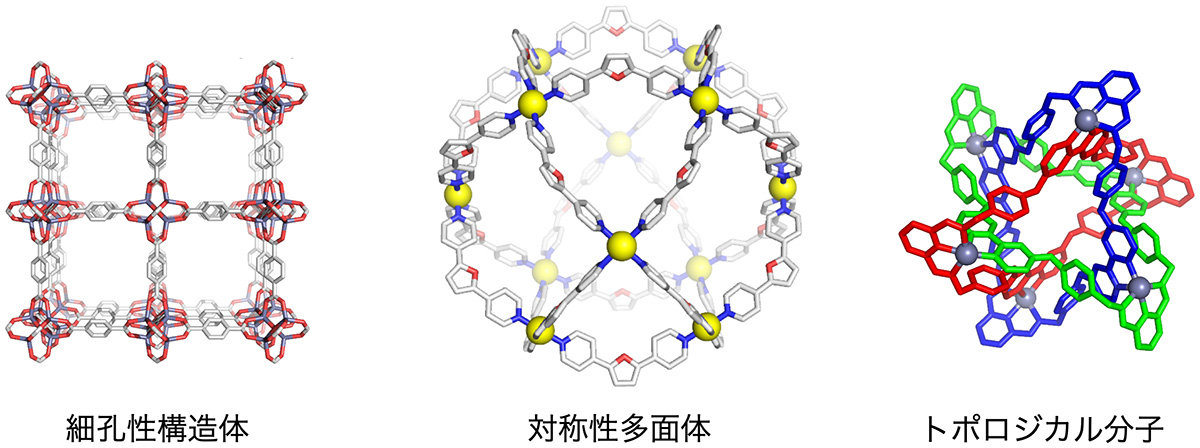

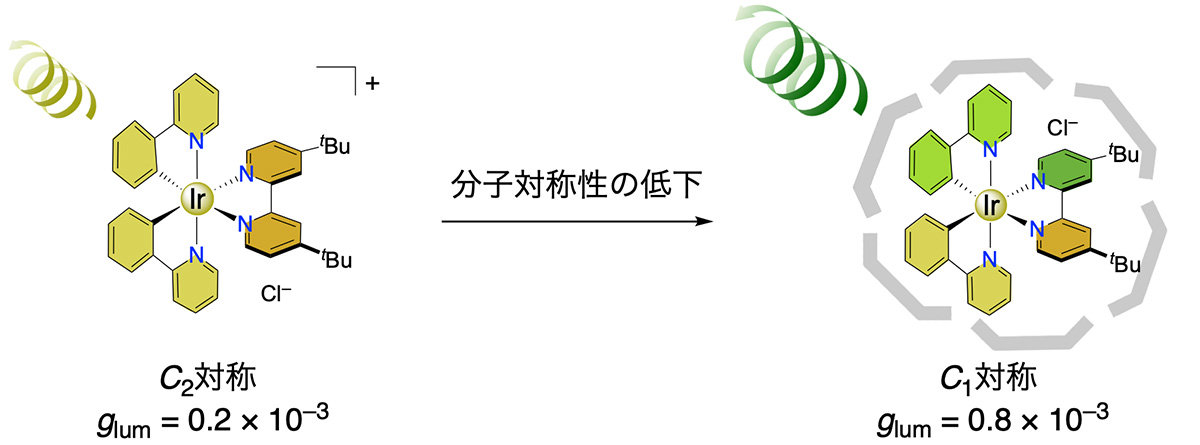

| 長崎大学大学院工学研究科の馬越啓介教授、東京大学大学院総合文化研究科の堀内新之介講師、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科バイオ機能医工学研究領域の山口拓実准教授らの研究グループは、有機分子と遷移金属錯体(注1)を混ぜるだけで、分子対称性が最も低いC1対称の分子集合体が形成することを発見し、自己集合に基づく分子低対称化が物質の光学特性にどのような影響を与えるかも明らかにしました。 通常、分子自己集合では化学熱力学の原理によって、物質の配置エントロピー(注2)が最も高くなる高対称構造体が生成物として得られやすいことが知られています。本研究では、そのような分子自己集合の常識を覆し、分子自己集合によって低対称な分子自己集合体が得られることを発見し、分子自己集合に基づく低対称化(Symmetry-breaking assembly)が起こることを見出しました。これまで様々な研究グループによって低対称構造を有する分子集合体を合成しようとするアプローチが報告されてきましたが、本研究成果はそれらとは一線を画す、新しい方法論となりました。 本研究成果は、1月11日に英国のNature Research社が出版する総合科学速報誌「Nature Communications」誌に掲載されました。 |

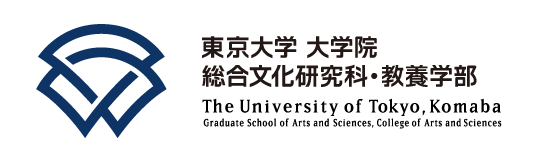

【研究の背景】

分子自己集合は自然界で一般的に観測される現象であり、小さな分子がひとりでに集まって巨大な集合構造が構築される現象のことを指します。身近な例では雪の結晶が成長する過程がそうであり、規則的で様々な形状を持つ美しい雪の結晶が報告されています。近年では新しい材料を作り出す手法にこの分子自己集合を取り入れる試みが盛んであり、自己集合性化合物に関する研究はノーベル化学賞の有力候補とされています(図1)。

図1. 金属イオンと有機分子の自己集合によって得られる分子集合体の例

自己集合性化合物の一番の特徴は、雪の結晶でも見られるような、規則的で美しく対称性の高い構造です。これは、分子自己集合の過程が系の乱雑さを表す指標であるエントロピーを大きく減少させる反応であるため、自己集合によるエントロピーの損失を少しでも抑えるため、生成物の構造は高配置エントロピーをもつ対称性の高い構造体になりやすいことに由来しています。自然界では自己集合によって形成する酵素やDNAが生体活動を司っていますが、人類はまだそれらに匹敵するような洗練された機能をもつ自己集合性化合物を合成できていません。この理由は、酵素やDNAが人工的な自己集合性化合物と異なり、低対称で高い複雑性を持つ集合体であるためです。自己集合によって様々な集合構造が合成できることが当たり前となった今日では、自然界で達成されている複雑な仕組みを人工分子系でも達成するため、得られる分子集合体を低対称化する試みや複雑性を付与する研究が盛んに行われています。

【研究内容】

酵素やDNAは水素結合や分子間相互作用のような弱い会合力の協同作用によって自己集合構造を形成しています。研究グループは、自己集合の仕組みに弱い会合力の協同作用を取り入れることで、新しいタイプの分子集合体の合成を探索しました。その結果、水素結合能を持つ有機分子とカチオン性遷移金属錯体(注1)の組み合わせから、通常の自己集合では得ることが困難な最も対称性の低いC1の分子対称性を持つ分子集合体が得られることを発見しました(図2)。

図2. 有機化合物と遷移金属錯体を用いたC1対称性分子集合体の形成

さらに、分子自己集合によって遷移金属錯体の物性が大きく変化することも明らかにしました。遷移金属錯体が有機分子と分子集合体を形成すると、金属錯体の発光特性が大きく向上(高エネルギー化・高効率化・長寿命化)しました。次に研究グループは、用いた遷移金属錯体が2種類の光学異性体の混合物であることに目をつけ、低対称な分子集合構造がキラル光学特性(注3)に与える影響を調べました。その結果、分子自己集合に基づく低対称化(Symmetry-breaking assembly)によって、キラルな遷移金属錯体から観測される円偏光発光の異方性因子glum値が向上することを明らかにしました(図3)。類似な遷移金属錯体を用いてもSymmetry-breaking assemblyを伴わない場合はglum値に変化がなかったことから、このglum値の変化は低対称構造に由来する物性変化であると結論しました。

図3. 分子低対称化にともなうキラル光物性の変化

【今後の展開】

従来の分子自己集合では、得られる化合物の構造は対称性の高い構造という常識があり、低対称構造体を自己集合によって合成することは困難とされてきました。本研究では分子自己集合の常識を覆し、C1対称性を持つ分子集合体を得ることに成功し、その低対称構造に由来する特徴的な物性変化も明らかにしました。この研究成果は、低対称構造を有する分子集合体を得るための新たなアプローチを提供するだけでなく、低対称な分子集合体を用いた機能性材料の礎となる可能性があります。

【謝辞】

本研究は、科研費「若手研究(課題番号:JP19K15589)」、科研費「基盤研究C(課題番号:JP20K05542)」「新学術領域研究「配位アシンメトリー」(課題番号:JP19H04569、JP19H04587)」、「新学術領域研究「水圏機能材料」(課題番号:JP22H04554)」、「文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ(課題番号:JPMXP1222JI0014)」、JSPS国際交流事業「ナノ空間を反応場・デバイスとして活用する物質科学国際拠点の構築」(整理番号R2906)、長崎大学卓越大学院プログラム(整理番号1814)、日揮・実吉奨学会研究助成、野口遵研究助成、小笠原敏晶記念財団一般研究助成、泉科学技術振興財団研究助成、高橋産業経済研究財団研究助成

の支援により実施されました。

【発表雑誌】

| 雑誌名 | 「Nature Communications」(オンライン版:1月11日) |

| 論文タイトル | Symmetry-Breaking Host-guest Assembly in a Hydrogen-bonded Supramolecular System |

| 著者 | Shinnosuke Horiuchi, Takumi Yamaguchi, Jacopo Tessarolo, Hirotaka Tanaka, Eri Sakuda, Yasuhiro Arikawa, Eric Meggers, Guido H. Clever, Keisuke Umakoshi |

| DOI | https://doi.org/10.1038/s41467-023-35850-4 |

【用語解説】

遷移金属イオンと有機化合物が配位結合によって複合体となった化合物の総称。その中でも正の電荷を帯びたものはカチオン性と呼ばれる。

分子の位置と構造情報に関する状態量。分子の位置が平均化され構造情報が少ない集合構造は高配置エントロピーを持ち、全ての分子の位置が個別に観測され構造情報に富んだ集合構造は低配置エントロピーの構造となる。

元の構造とその鏡像が重なり合わない性質をキラリティと言い、この性質を持つことを形容詞系でキラルと表す。キラル分子特有の光学特性をキラル光学特性と言い、化合物の立体構造に由来した物性値である。

令和5年1月16日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/01/16-1.html学生の柿﨑さんが第30回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議にて優秀ポスター賞を受賞

学生の柿﨑 翔さん(博士前期課程2年、サスティナブルイノベーション研究領域、金子 達雄研究室)が第30回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議にて優秀ポスター賞を受賞しました。

日本ポリイミド・芳香族系高分子会議では、芳香族系高分子を中心に幅広い分野における合成、材料分野を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年研究発表会を開催しています。今年はコロナ禍を考慮しながらの対面形式で、令和4年12月10日に千葉県の東邦大学にて開催されました。

優秀ポスター賞は、発表会ポスターセッションにおいて優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

■受賞年月日

令和4年12月10日

■発表者名

柿﨑翔、Yin Hongrong、高田健司、金子達雄

■発表題目

Syntheses of Photoresponsive poly(amide-ester)s using itaconic acid and cinnamic acid

■研究概要

本研究では、バイオ由来物質であるイタコン酸及びm-クマル酸を原料とした紫外線応答性ポリアミドエステルの合成に成功しました。得られたポリマーは二段階の溶融重縮合を経て合成され、m-クマル酸の組成の増加に伴って分子量並びにガラス転移点が上昇しました。さらに、当ポリマーから作製したフィルムに対して紫外線照射を行ったところ、m-クマル酸特有のE-Z異性化による凸変形が確認されました。これは、紫外線から得られるエネルギーを力に変換することができるバイオ由来ポリマーの開発に大きく寄与する研究になります。

■受賞にあたって一言

この度は、第30回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている金子達雄教授、高田健司助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、本研究に関して多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和4年12月15日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2022/12/15-1.html