研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生の龍岡さんが第24回日本糖質学会ポスター賞及び2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞を受賞

学生の龍岡 博亮さん(博士後期課程3年、バイオ機能医工学研究領域、山口拓実研究室)が第24回日本糖質学会ポスター賞及び2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞を受賞しました。

日本糖質学会ポスター賞は、日本糖質学会年会において優れた研究成果発表を行った35歳以下の若手研究者を対象に、選考が行われます。このたび2022年度(第41回年会)の選考結果が発表され、龍岡さんが第24回日本糖質学会ポスター賞を受賞しました。

また、令和5年1月7日に行われた糖鎖科学中部拠点 第18回「若手の力」フォーラムにおいても龍岡さんは成果発表を行い、2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞を受賞しました。

*参考:日本糖質学会ポスター賞

■受賞年月日

令和5年1月7日

(2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞)

■受賞テーマ

溶液NMR法を用いた糖-水および水-水間相互作用の解析

(第24回日本糖質学会ポスター賞)

溶液NMR計測と分子シミュレーションを用いた糖-水および水-水間相互作用の解析

(2022年度糖鎖科学中部拠点奨励賞)

■研究概要

糖鎖の生物機能メカニズムには、糖鎖のコンフォメーションや運動性に加え、水和構造が密接に影響していると考えられます。しかし、糖鎖の水和に関する研究は、あまり進んでいません。本研究では、NMR法や分子シミュレーションを活用して水和挙動の探査に取り組み、糖鎖が、結合様式や水酸基の配向などわずかな構造の違いを利用して、異なる溶媒和環境を形成することを明らかにしました。得られた成果は、糖鎖の化学と生物学をつなぐ重要な知見となるものです。本研究の進展により、糖鎖の関与する生命機能の更なる理解とその応用へ向けた道が開けるものと期待されます。

■受賞にあたって一言

この度は、伝統ある日本糖質学会ポスター賞を受賞できたことを、大変光栄に思います。さらにそこからもう一歩研究を進め、中部地区の多くの若手が参加する糖鎖科学中部拠点「若手の力」フォーラムにおいて奨励賞をいただくことができました。糖鎖には、謎がたくさんあり、様々なアイデアやアプローチを試せる面白さがあります。日頃からご指導いただいている山口拓実准教授をはじめ共同研究者に恵まれ、合成化学や物理化学、計算化学にわたる様々な経験を積み、こうした方法を活かすことができました。研究の成果が、糖鎖研究のますますの発展につながったらと考えています。また、同期をはじめ研究室のメンバーと切磋琢磨することで、ここまで成し遂げることができました。あらためて感謝します。本研究はJAIST次世代特別研究員として支援を受けて実施しました。おかげで研究に集中して取り組むことができました、御礼申し上げます。

糖鎖科学中部拠点奨励賞

受賞の様子

令和5年1月30日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2023/01/30-1.html分子自己集合の常識が覆る!? 自己集合で低対称な分子集合体を形成できることを発見

|

| 国立大学法人長崎大学 国立大学法人東京大学大学院総合文化研究科 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

分子自己集合の常識が覆る!?

自己集合で低対称な分子集合体を形成できることを発見

ポイント

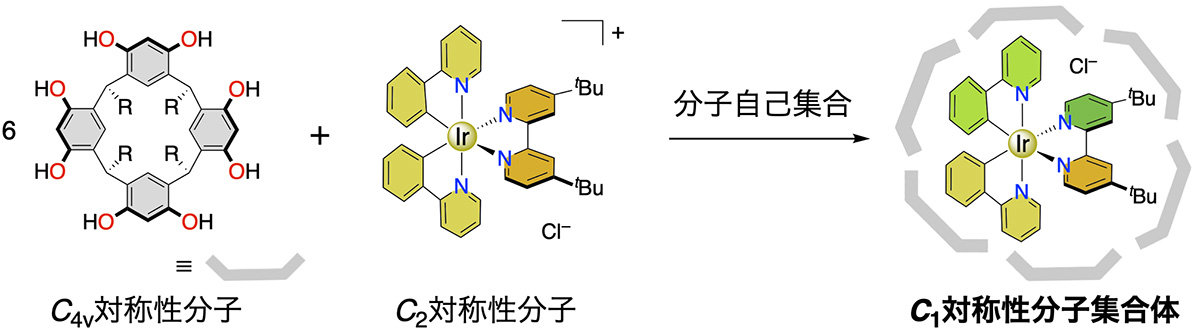

- 分子自己集合によるC1対称性分子集合体の形成を発見し、分子低対称化に基づく光物性変化を確認した。

- 低対称な分子集合体の形成は大きなエントロピーロスを伴うため、分子自己集合で得ることは困難だと考えられていた。

- 低対称構造を有する分子集合体を得るための新たなアプローチを提供し、低対称構造に基づく新奇機能性材料の創出につながる可能性がある。

| 長崎大学大学院工学研究科の馬越啓介教授、東京大学大学院総合文化研究科の堀内新之介講師、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科バイオ機能医工学研究領域の山口拓実准教授らの研究グループは、有機分子と遷移金属錯体(注1)を混ぜるだけで、分子対称性が最も低いC1対称の分子集合体が形成することを発見し、自己集合に基づく分子低対称化が物質の光学特性にどのような影響を与えるかも明らかにしました。 通常、分子自己集合では化学熱力学の原理によって、物質の配置エントロピー(注2)が最も高くなる高対称構造体が生成物として得られやすいことが知られています。本研究では、そのような分子自己集合の常識を覆し、分子自己集合によって低対称な分子自己集合体が得られることを発見し、分子自己集合に基づく低対称化(Symmetry-breaking assembly)が起こることを見出しました。これまで様々な研究グループによって低対称構造を有する分子集合体を合成しようとするアプローチが報告されてきましたが、本研究成果はそれらとは一線を画す、新しい方法論となりました。 本研究成果は、1月11日に英国のNature Research社が出版する総合科学速報誌「Nature Communications」誌に掲載されました。 |

【研究の背景】

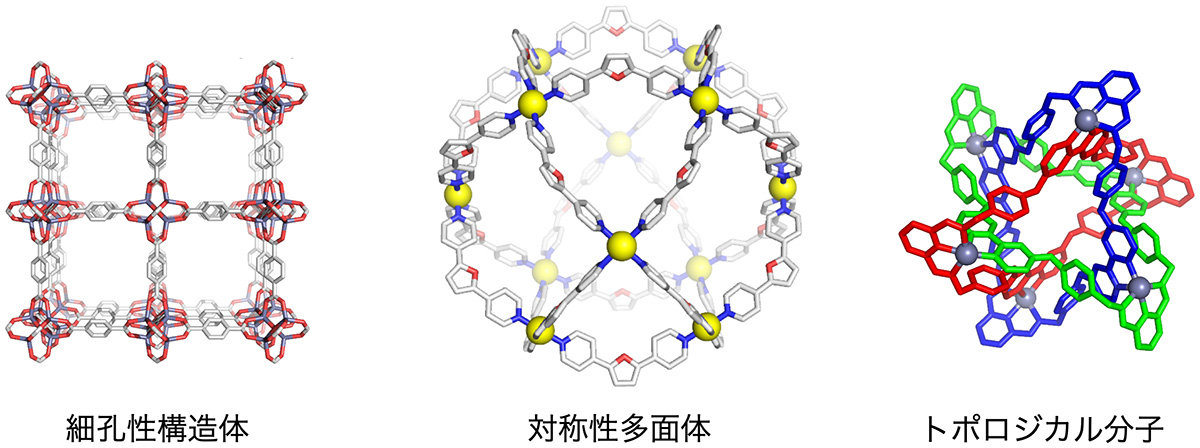

分子自己集合は自然界で一般的に観測される現象であり、小さな分子がひとりでに集まって巨大な集合構造が構築される現象のことを指します。身近な例では雪の結晶が成長する過程がそうであり、規則的で様々な形状を持つ美しい雪の結晶が報告されています。近年では新しい材料を作り出す手法にこの分子自己集合を取り入れる試みが盛んであり、自己集合性化合物に関する研究はノーベル化学賞の有力候補とされています(図1)。

図1. 金属イオンと有機分子の自己集合によって得られる分子集合体の例

自己集合性化合物の一番の特徴は、雪の結晶でも見られるような、規則的で美しく対称性の高い構造です。これは、分子自己集合の過程が系の乱雑さを表す指標であるエントロピーを大きく減少させる反応であるため、自己集合によるエントロピーの損失を少しでも抑えるため、生成物の構造は高配置エントロピーをもつ対称性の高い構造体になりやすいことに由来しています。自然界では自己集合によって形成する酵素やDNAが生体活動を司っていますが、人類はまだそれらに匹敵するような洗練された機能をもつ自己集合性化合物を合成できていません。この理由は、酵素やDNAが人工的な自己集合性化合物と異なり、低対称で高い複雑性を持つ集合体であるためです。自己集合によって様々な集合構造が合成できることが当たり前となった今日では、自然界で達成されている複雑な仕組みを人工分子系でも達成するため、得られる分子集合体を低対称化する試みや複雑性を付与する研究が盛んに行われています。

【研究内容】

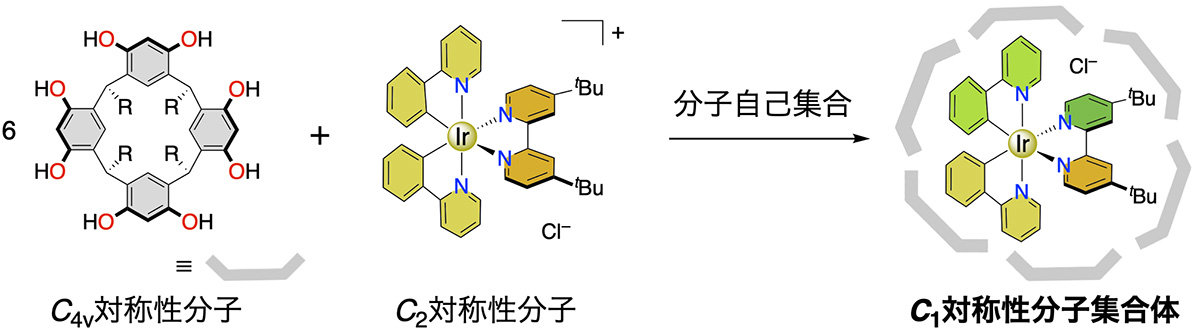

酵素やDNAは水素結合や分子間相互作用のような弱い会合力の協同作用によって自己集合構造を形成しています。研究グループは、自己集合の仕組みに弱い会合力の協同作用を取り入れることで、新しいタイプの分子集合体の合成を探索しました。その結果、水素結合能を持つ有機分子とカチオン性遷移金属錯体(注1)の組み合わせから、通常の自己集合では得ることが困難な最も対称性の低いC1の分子対称性を持つ分子集合体が得られることを発見しました(図2)。

図2. 有機化合物と遷移金属錯体を用いたC1対称性分子集合体の形成

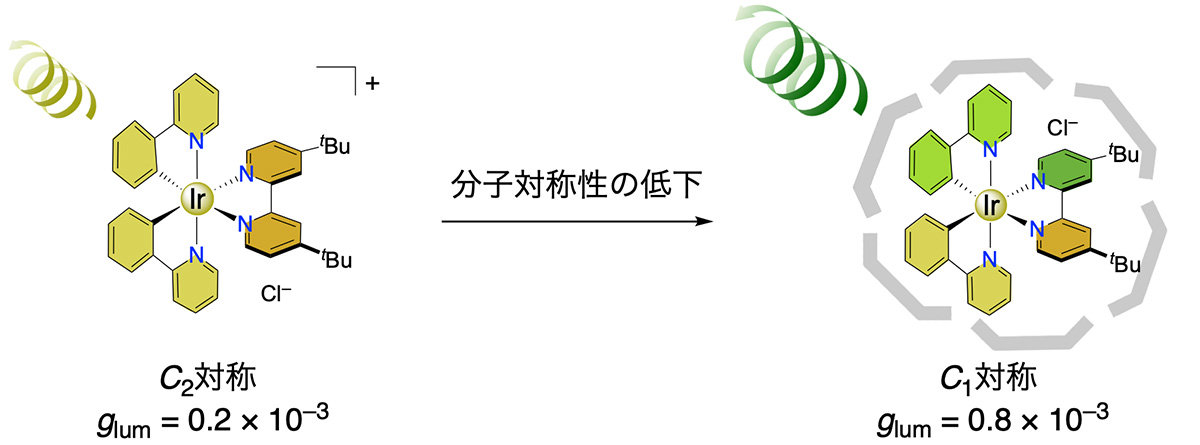

さらに、分子自己集合によって遷移金属錯体の物性が大きく変化することも明らかにしました。遷移金属錯体が有機分子と分子集合体を形成すると、金属錯体の発光特性が大きく向上(高エネルギー化・高効率化・長寿命化)しました。次に研究グループは、用いた遷移金属錯体が2種類の光学異性体の混合物であることに目をつけ、低対称な分子集合構造がキラル光学特性(注3)に与える影響を調べました。その結果、分子自己集合に基づく低対称化(Symmetry-breaking assembly)によって、キラルな遷移金属錯体から観測される円偏光発光の異方性因子glum値が向上することを明らかにしました(図3)。類似な遷移金属錯体を用いてもSymmetry-breaking assemblyを伴わない場合はglum値に変化がなかったことから、このglum値の変化は低対称構造に由来する物性変化であると結論しました。

図3. 分子低対称化にともなうキラル光物性の変化

【今後の展開】

従来の分子自己集合では、得られる化合物の構造は対称性の高い構造という常識があり、低対称構造体を自己集合によって合成することは困難とされてきました。本研究では分子自己集合の常識を覆し、C1対称性を持つ分子集合体を得ることに成功し、その低対称構造に由来する特徴的な物性変化も明らかにしました。この研究成果は、低対称構造を有する分子集合体を得るための新たなアプローチを提供するだけでなく、低対称な分子集合体を用いた機能性材料の礎となる可能性があります。

【謝辞】

本研究は、科研費「若手研究(課題番号:JP19K15589)」、科研費「基盤研究C(課題番号:JP20K05542)」「新学術領域研究「配位アシンメトリー」(課題番号:JP19H04569、JP19H04587)」、「新学術領域研究「水圏機能材料」(課題番号:JP22H04554)」、「文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ(課題番号:JPMXP1222JI0014)」、JSPS国際交流事業「ナノ空間を反応場・デバイスとして活用する物質科学国際拠点の構築」(整理番号R2906)、長崎大学卓越大学院プログラム(整理番号1814)、日揮・実吉奨学会研究助成、野口遵研究助成、小笠原敏晶記念財団一般研究助成、泉科学技術振興財団研究助成、高橋産業経済研究財団研究助成

の支援により実施されました。

【発表雑誌】

| 雑誌名 | 「Nature Communications」(オンライン版:1月11日) |

| 論文タイトル | Symmetry-Breaking Host-guest Assembly in a Hydrogen-bonded Supramolecular System |

| 著者 | Shinnosuke Horiuchi, Takumi Yamaguchi, Jacopo Tessarolo, Hirotaka Tanaka, Eri Sakuda, Yasuhiro Arikawa, Eric Meggers, Guido H. Clever, Keisuke Umakoshi |

| DOI | https://doi.org/10.1038/s41467-023-35850-4 |

【用語解説】

遷移金属イオンと有機化合物が配位結合によって複合体となった化合物の総称。その中でも正の電荷を帯びたものはカチオン性と呼ばれる。

分子の位置と構造情報に関する状態量。分子の位置が平均化され構造情報が少ない集合構造は高配置エントロピーを持ち、全ての分子の位置が個別に観測され構造情報に富んだ集合構造は低配置エントロピーの構造となる。

元の構造とその鏡像が重なり合わない性質をキラリティと言い、この性質を持つことを形容詞系でキラルと表す。キラル分子特有の光学特性をキラル光学特性と言い、化合物の立体構造に由来した物性値である。

令和5年1月16日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/01/16-1.html炭素1原子層厚のグラフェン膜を使った超低電圧・急峻動作のナノ電子機械スイッチ開発に成功 - 究極の低消費電力エレクトロニクスや集積センサシステム実現に期待 -

炭素1原子層厚のグラフェン膜を使った

超低電圧・急峻動作のナノ電子機械スイッチ開発に成功

- 究極の低消費電力エレクトロニクスや集積センサシステム実現に期待 -

ポイント

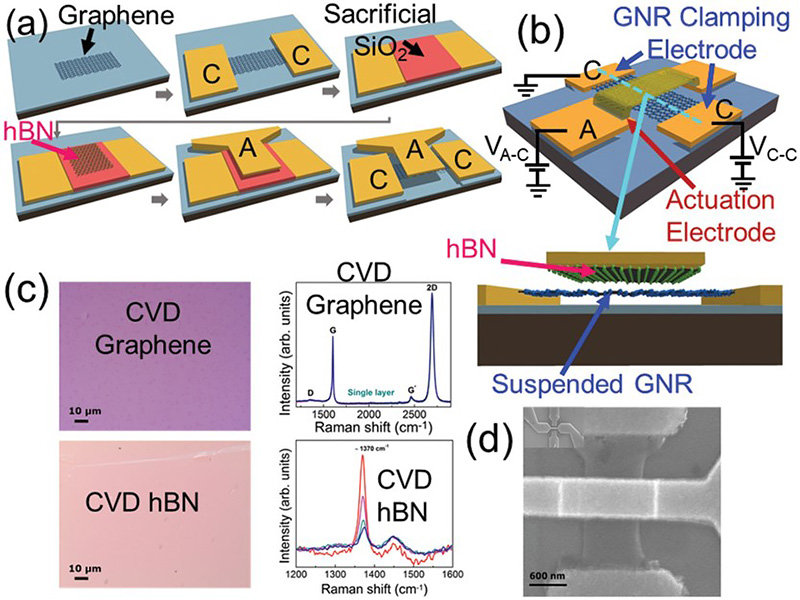

- 単層グラフェン膜で作製した両持ち梁を、機械的に上下させて安定動作するNEMS(ナノ電子機械システム)スイッチを世界で初めて実現

- スイッチング電圧<0.5 Vの超低電圧動作と急峻なオン・オフ切替え(電流スイッチング傾き≈20 mV/dec)を実現。従来の半導体技術を用いたNEMSスイッチに比べて約2桁の低電圧化を達成

- 制御電極表面に単層の六方晶窒化ホウ素原子層膜を備えることで、従来のグラフェンNEMSスイッチの問題であったグラフェン膜張り付き(スティクション)を解消し、5万回のオン・オフ繰り返し動作を実現

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域の水田 博教授、マノハラン ムルガナタン元JAIST講師、デンマーク工科大学のゴク フィン ヴァン博士研究員(元JAIST博士研究員)らは、単層グラフェン[用語解説1](原子1層厚の炭素原子シート)膜で作製した両持ち梁を、0.5V未満の超低電圧で機械的に上下させ、5万回繰り返しても安定動作するNEMS(ナノ電子機械システム)[用語解説2]スイッチの開発に世界で初めて成功しました。本デバイスを用いれば、スイッチオフ状態での漏れ電流を原理的にゼロにすることが可能となり、現在のエレクトロニクス分野で深刻な問題となっている集積回路やセンサシステムの待機時消費電力[用語解説3]の飛躍的な低減が実現し、今後のオートノマス(自律化)ITシステムの実現に向けた革新的パワーマネジメント技術として期待されます。 |

【背景と経緯】

現在のIT技術は、シリコン集積回路の基本素子であるMOSFET(金属酸化物半導体電界効果トランジスタ)の堅調な微細化に支えられ発展を遂げてきました。最新のマイクロプロセッサでは、数十億個という膨大な数の高速MOSFETをチップに集積することで、大量のデータを瞬時に計算・処理しています。しかし、この半導体微細化の追求に伴って、MOSFETのオフリーク電流(トランジスタをスイッチオフした状態での漏れ電流)の増大が深刻な問題となっています。オフリーク電流によりシステム待機時の消費電力(スタンバイパワー)は急増し、現代の集積回路システムにおいてはシステム稼動時の消費電力(アクティブパワー)と同等の電力消費となっています。スタンバイパワーを低減するために、現在、デバイス・回路・システム全てのレベルにおいてさまざまな対策が検討されています。このうちデバイスレベルでは、トンネルトランジスタや負性容量電界効果トランジスタなどいくつかの新原理のスイッチングトランジスタが提案され、研究開発が進められていますが、未だ従来のMOSFETを凌駕するオフリーク電流特性を実現するには至っていません。

【研究の内容】

水田教授、マノハラン元講師らの研究チームは、原子層材料であるグラフェンをベースとしたナノメータスケールでの電子機械システム(Nano Electro-Mechanical Systems: NEMS)技術による新原理のスイッチングデバイスを開発してきました。2014年には、2層グラフェンで形成した両持ち梁を静電的に動かし、金属電極上にコンタクトさせて動作するグラフェンNEMSスイッチの原理実験に成功しています。しかし、このスイッチではオン・オフ動作を繰り返すうちにグラフェンが金属表面に張り付く(スティクション)問題が生じ、繰り返し動作に限界がありました。

今回、研究チームは、制御電極表面に単層の六方晶窒化ホウ素[用語解説4]原子層膜を備えることで(図1参照)、グラフェンと電極間に働くファンデルワールス力[用語解説5]を低減させ、スティクションの発生を抑制して安定したオン・オフ動作を5万回繰り返すことに世界で初めて成功しました(図2参照)。また、素子構造の最適化を併せて行うことでスイッチング電圧が0.5 V未満という超低電圧を達成し、従来の半導体技術を用いたNEMSスイッチに比べて約2桁の低電圧化を実現しました。同時に、従来のNEMSスイッチでは不可避であったオン電圧とオフ電圧のずれ(ヒステリシス)の解消にも成功しました。

5万回を超える繰り返し動作を経ても、5桁近いオン・オフ電流比や、電流スイッチング傾き≈20 mV/decの急峻性が維持され、それらの経時劣化が極めて小さいことも確認されました。

本成果は、2022年12月22日にWiley社が発行する材料科学分野のトップジャーナルである「Advanced Functional Materials」に掲載されました。

本成果を含めて、水田教授は「ナノメータスケールにおける電子-機械複合機能素子の研究」の業績で2018年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞 研究部門を受賞しています。

【今後の展望】

これらの優れた性能と信頼性の高さから、本新型NEMSスイッチは、今後の超高速・低消費電力システムの新たな基本集積素子やパワーマネジメント素子として大いに期待されます。さらに、今回の新型スイッチの作製においては、大面積化が可能なCVD[用語解説6]グラフェン膜とhBN膜を採用しており、将来の大規模集積化と量産への展望も広がります。

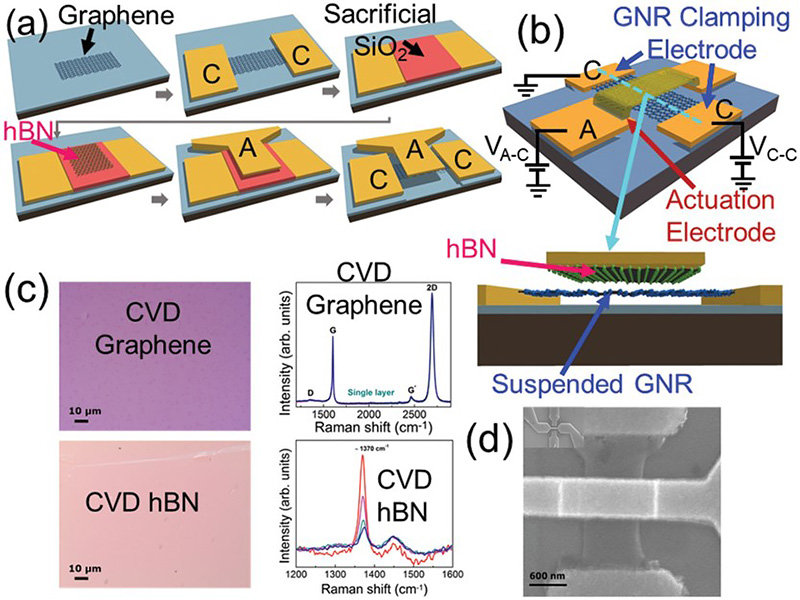

図1.開発に成功した超低電圧動作グラフェンNEMSスイッチの(a)作製方法, (b)構造, (c)CVDグラフェン膜とhBN膜のラマンスペクトル, (d)作製した素子のSEM(電子顕微鏡)写真

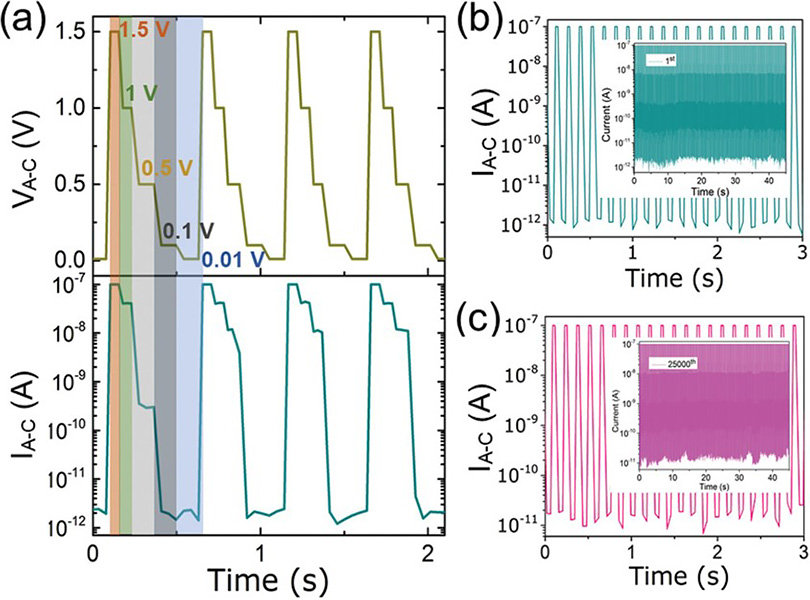

図2.オン・オフの繰り返し動作測定結果:(a)印加電圧(上)と電流応答(下)、(b)繰り返し測定直後と(c)25,000回繰り返し後のオン・オフ電流特性。特性の経時劣化は極めて小さい。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Functional Materials (Volume32, Issue52) |

| 論文題目 | Sub 0.5 Volt Graphene-hBN van der Waals Nanoelectromechanical (NEM)Switches |

| 著者 | Manoharan Muruganathan, Ngoc Huynh Van, Marek E. Schmidt, Hiroshi Mizuta |

| 掲載日 | 2022年12月22日 |

| DOI | 10.1002/adfm.202209151 |

【用語解説】

2004年に発見された、炭素原子が蜂の巣状の六角形結晶格子構造に配列した単原子シート。

半導体集積回路作製技術によって形成されたナノメータスケールの機械的可動構造を有するデバイス。

電源に接続された集積回路・システムが、電源の切れている状態でも消費する電力。

グラフェンのユニットセルの2個の炭素原子の代わりに、窒素原子(N)とホウ素原子(B)で蜂の巣状格子構造を構成する化合物。電気的に絶縁体である。

原子や分子の間に働く力(分子間力)の一種。

さまざまな物質の薄膜を形成する蒸着法の一つで、基板物質上に目的とする膜の成分元素を含む原料ガスを供給し、化学反応・分解を通して薄膜を堆積する方法。

令和5年1月10日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/01/10-1.html学生の柿﨑さんが第30回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議にて優秀ポスター賞を受賞

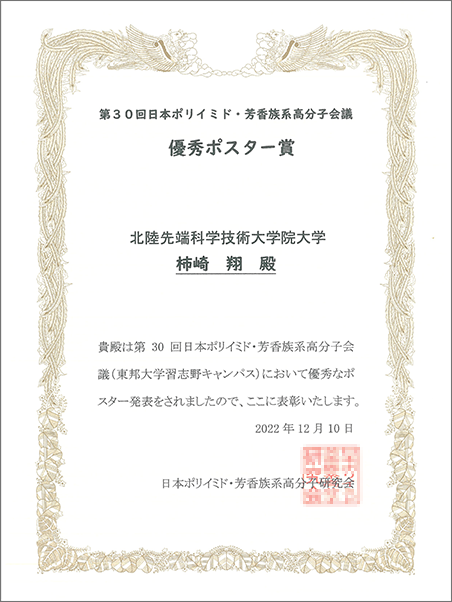

学生の柿﨑 翔さん(博士前期課程2年、サスティナブルイノベーション研究領域、金子 達雄研究室)が第30回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議にて優秀ポスター賞を受賞しました。

日本ポリイミド・芳香族系高分子会議では、芳香族系高分子を中心に幅広い分野における合成、材料分野を基軸として研究を展開する研究者・学生らの学術交流として、毎年研究発表会を開催しています。今年はコロナ禍を考慮しながらの対面形式で、令和4年12月10日に千葉県の東邦大学にて開催されました。

優秀ポスター賞は、発表会ポスターセッションにおいて優秀な研究発表を行った学生に授与されます。

■受賞年月日

令和4年12月10日

■発表者名

柿﨑翔、Yin Hongrong、高田健司、金子達雄

■発表題目

Syntheses of Photoresponsive poly(amide-ester)s using itaconic acid and cinnamic acid

■研究概要

本研究では、バイオ由来物質であるイタコン酸及びm-クマル酸を原料とした紫外線応答性ポリアミドエステルの合成に成功しました。得られたポリマーは二段階の溶融重縮合を経て合成され、m-クマル酸の組成の増加に伴って分子量並びにガラス転移点が上昇しました。さらに、当ポリマーから作製したフィルムに対して紫外線照射を行ったところ、m-クマル酸特有のE-Z異性化による凸変形が確認されました。これは、紫外線から得られるエネルギーを力に変換することができるバイオ由来ポリマーの開発に大きく寄与する研究になります。

■受賞にあたって一言

この度は、第30回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている金子達雄教授、高田健司助教にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。さらに、本研究に関して多くのご助言をいただきました研究室のメンバーに深く感謝いたします。

令和4年12月15日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2022/12/15-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生助教の研究課題が澁谷学術文化スポーツ振興財団の研究助成に採択

ナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生 浩平助教の研究課題が公益財団法人 澁谷学術文化スポーツ振興財団の研究助成「大学の新技術、研究活動への奨励金」に採択されました。

澁谷学術文化スポーツ振興財団は、大学における学術研究の充実を図ること等により、地域社会の発展の寄与することを目的としています。「大学の新技術、研究活動への奨励金」は、石川県地域の大学・大学院等の研究機関において、研究活動を行い、その研究成果が期待されるグループおよび個人を対象に贈呈されるものです。

*詳しくは、公益財団法人 澁谷学術文化スポーツ振興財団をご覧ください。

- 研究期間:令和4年11月~令和5年10月

- 研究課題名:「全固体電池内での局所イオン伝導を可視化するデータ駆動その場観察手法の開発」

- 研究概要:全固体リチウム (Li) イオン電池の実用化に向けて盛んな研究が進められています。例えば、充電がより早く完了する電池の開発が挙げられます。充電とともに、電池内部ではLiイオンが動くので、どういった条件だと動きが速まるのか理解することが大切です。ここで、結晶構造の乱れがLiイオンの動きに変化をもたらすと指摘されています。結晶構造の乱れはナノ(10億分の1)メートルスケールなので、そのスケールでLiイオンの動きを観察することが求められます。そこで本研究では、ナノスケールでLiイオンの動きを可視化する手法を開発します。電池を動作させながらナノスケールで動画を取得できる、オペランド電子顕微鏡法を用います。そして、データ科学の助けを借りることで、数千枚の動画からLiイオンの分布や速度を自動的に解析する手法を開発します。本研究によって、電池開発に新たなアイデアをもたらすことを期待しています。

- 採択にあたって一言:澁谷学術文化スポーツ振興財団、ならびに選考委員の皆様に心から感謝いたします。本研究を進めるにあたりいつも多大なご協力を頂いております大島義文教授、共同研究者の皆様、各研究室の皆様、ナノマテリアルテクノロジーセンターの皆様に厚く御礼を申し上げます。学術や社会に貢献しうる研究成果を挙げられるよう引き続き尽力してまいります。

令和4年12月5日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2022/12/05-1.html微生物合成したバイオマス由来化合物の添加によるリチウムイオン2次電池用正極の安定化

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人筑波大学 |

微生物合成したバイオマス由来化合物の添加による

リチウムイオン2次電池用正極の安定化

ポイント

- リチウムイオン2次電池の正極材料としての活用が活発に検討されているLiNMC系正極は、その安定化のために、有効な添加剤を活用するアプローチが重要である。

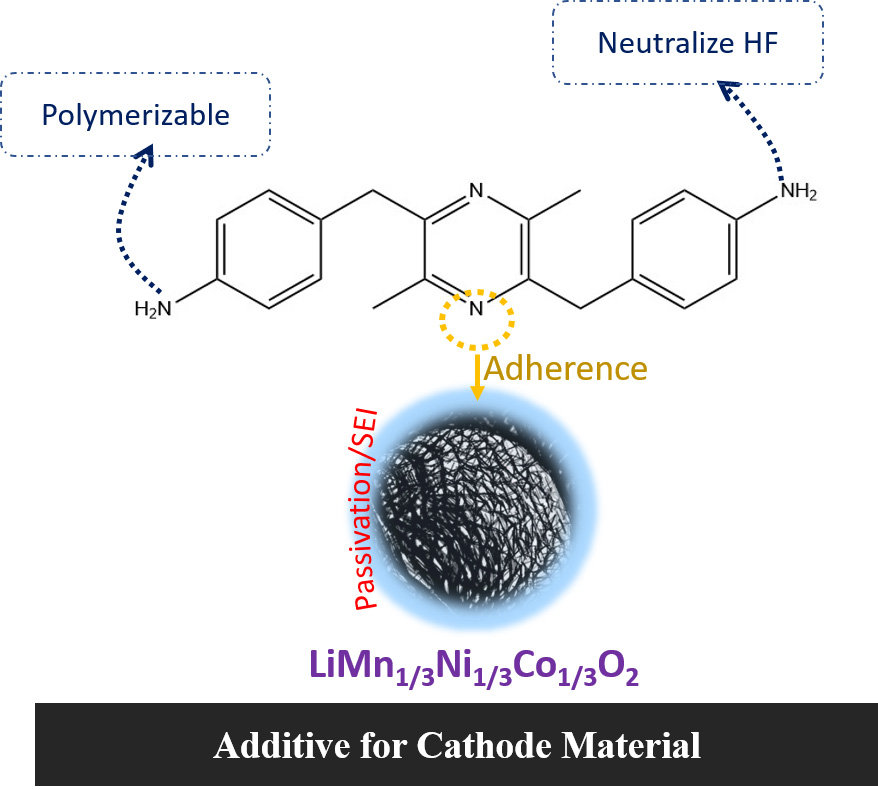

- 微生物合成により得られたバイオマス由来のピラジンアミン化合物(2,5-ジメチル-3,6-ビス(4-アミノベンジル)ピラジン(DMBAP))がリチウムイオン2次電池のLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極の安定化に有効な添加剤であることを見出した。

- 微生物合成を採用することにより、比較的複雑な構造を有する添加剤を簡易かつ低コストに、また低環境負荷な手法で合成することが可能となる。

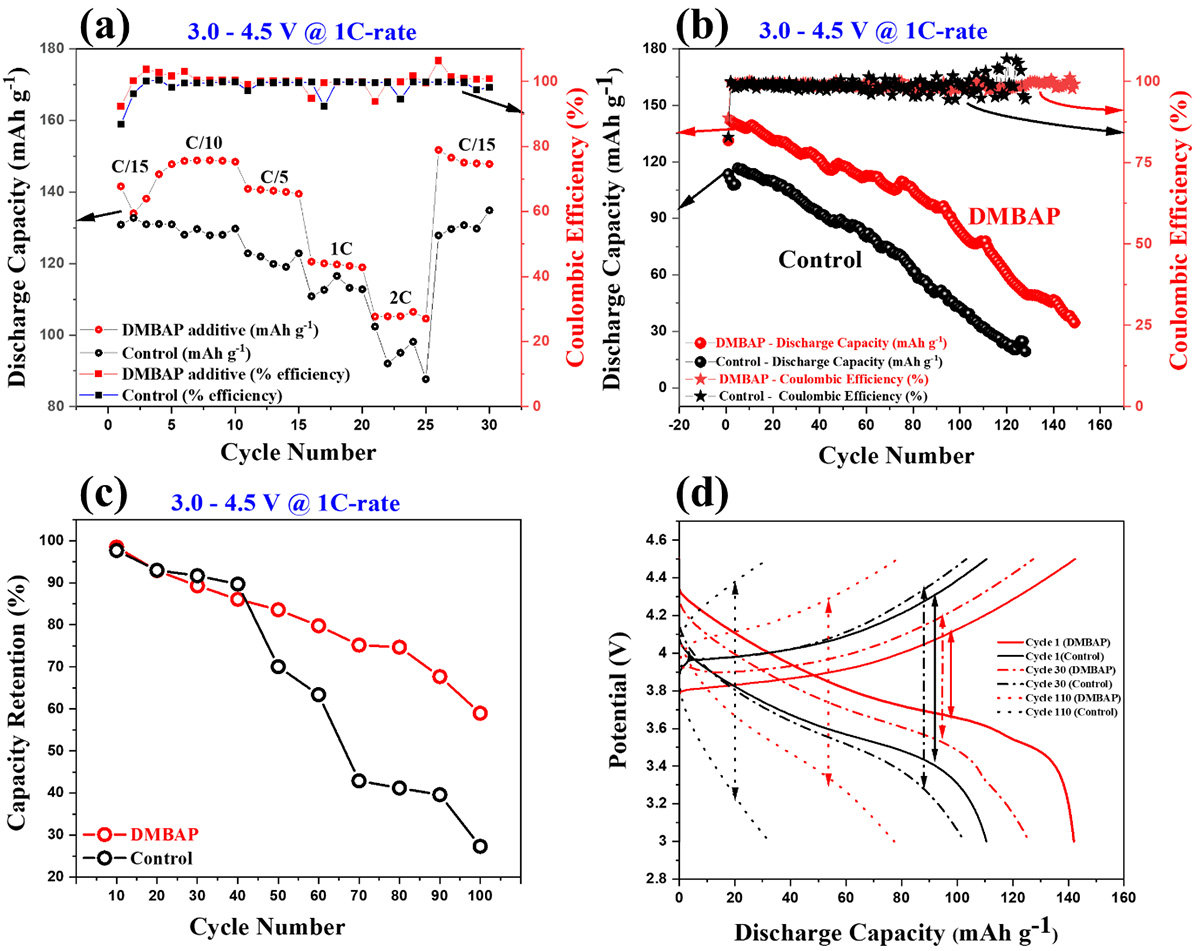

- DMBAPは汎用の電解液よりも最高被占軌道(HOMO)が高く酸化されやすいため、電解液に先立ち正極表面で酸化され、好ましい界面を形成しつつ、電解液の過度な分解を抑制した。その結果、界面抵抗を顕著に低下させるに至った。SEM(走査型電子顕微鏡)像においてもDMBAPがLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極の形態の変性を抑制することが示された。

- カソード型ハーフセル (3.0 V-4.5 V)において、DMBAP 2 mg/mlを電解液(EC/DEC/LiPF6)に添加した系においては、1Cの電流密度における100サイクル後の放電容量は83.3 mAhg-1であり、DMBAP非添加系における放電容量の42.6 mAhg-1を大幅に上回った。さらにDMBAPによる電池系の安定化効果はフルセルにおいても顕著であった。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の物質化学フロンティア研究領域 松見紀佳教授、ラージャシェーカル バダム元講師、アグマン グプタ研究員、高森紀行大学院生(博士後期課程2年)、筑波大学生命環境系 高谷直樹教授、桝尾俊介助教、皆川一元大学院生は、微生物合成したピラジンアミン化合物(2,5-ジメチル-3,6-ビス(4-アミノベンジル)ピラジン(DMBAP))がリチウムイオン2次電池のLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極の安定化に有効な添加剤であることを見出した。 |

【研究の内容と背景】

近年、リチウムイオン2次電池[用語解説1]開発において、高電圧化に有効なLiNMC系正極(LiNixMnyCozO2; x+y+z = 1)の活用が活発に検討されている。一方、正極材料としては比較的不安定なLiNMC系正極を安定化するためには有効な添加剤を活用するなどのアプローチが重要である。北陸先端科学技術大学院大学の松見教授らの研究グループでは、この添加剤の活用について、正極添加剤BIANODAの合理的な設計法[参考文献1,2]について報告したが、有機合成化学的な添加剤の合成においては材料の精製等がやや煩雑であった。

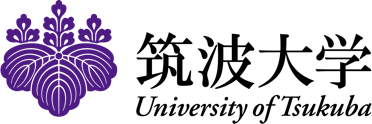

そこで今回は微生物合成によってピラジンアミン化合物(2,5-ジメチル-3,6-ビス(4-アミノベンジル)ピラジン(DMBAP))を合成し、LiNMC系正極用添加剤として検討した。本化合物もBIANODAと同様にHOMOが高く、重合性官能基を持つこと、正極活物質の劣化因子であるフッ化水素(HF)をトラップ可能な構造であること、遷移金属への配位子構造等を併せ持つなど、LiNMC系正極の安定化剤として理想的な構造を有している(図1)。この微生物合成を採用することにより、比較的複雑な構造を有する添加剤を簡易かつ低コストに、また低環境負荷な手法で合成することが可能となる。

また、筑波大学の高谷教授らのグループでは、Pseudomonas fluorescens SBW25の遺伝子クラスターがDMBAPの微生物合成に有用であることを見出しており[参考文献3]、さらにグルコースを原料としてDMBAPを発酵生産する組換え細菌も見出している[参考文献3]。

このような系の積極的活用は、新たなカテゴリーの電池用添加剤ライブラリーを見出すとともに電池材料のバイオマス代替を促進する上で大変魅力的である。

本研究では、まずLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2/電解液(エチレンカーボネート(EC)/ジエチレンカーボネート(DEC)/ヘキサフルオロリン酸リチウム(LiPF6))/Li型ハーフセルにおいて、電解液に2 mg/mlのDMBAPを添加し、正極安定化剤としての性能を評価した。カソード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラム (3.0 V- 4.5 V)の第一サイクルにおいては、DMBAP添加系においては非添加系には見られない酸化ピークが観測され、添加剤に基づいた被膜形成挙動が示唆された。

添加剤DMBAPの量を変化させつつ充放電特性評価を行うと、電解液への添加量が 2 mg/mlの系において最善の性能が観測された。DMBAP 2 mg/mlを電解液(EC/DEC/LiPF6)に添加した系においては1Cの電流密度における100サイクル後の放電容量は83.3 mAhg-1であり、DMBAP非添加系における放電容量の42.6 mAhg-1を大幅に上回った(図2(b))。また、DMBAP添加系においては、リチウム挿入・脱離反応のオーバーポテンシャルの低下も観測された(図2(d))。さらにDMBAPによる電池系の安定化効果はフルセルにおいても顕著であった。

次に、カソード型ハーフセル[用語解説2]における界面形成挙動の解析のため動的インピーダンス(DEIS)測定を行った。各電圧下におけるそれぞれのインピーダンススペクトルに関する等価回路フィッティングを行い、カソード側の界面抵抗(CEI)を算出したところ、DMBAP添加系においてはすべての測定条件下において非添加系よりも抵抗が低く、DMBAPの界面抵抗低減効果が顕著であることが明らかとなった。

また、LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2正極を電解液(EC/DEC/LiPF6)中で保管した系においては、SEM(走査型電子顕微鏡)像において形態の変性が観測されるが、DMBAPを共存させた系においては形態変化は抑制され(図3)、DMBAPによる安定化効果が再び示された。

本成果は、ネイチャー・リサーチ社刊行のScientific Reportのオンライン版に11月25日に掲載された。

本研究は、内閣府の戦略的イノベーション創出プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)の支援のもとに行われた。

【今後の展開】

リチウムイオン2次電池の開発においては、作用機構が異なる他の添加剤との併用により、さらなる相乗効果につながることが期待される。

さらに、遷移金属組成の異なる様々なLiNMC 系正極(LiNixMnyCozO2; x+y+z = 1)を効果的に安定化することが期待できる。

既に国内において特許出願済みであり、今後は、企業との共同研究を通して将来的な社会実装を目指す。特に、電池セルの高電圧化技術の普及と電池材料のバイオマス代替を促進することを通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | Scientific Reports(Springer-Nature) |

| 題目 | Microbial pyrazine diamine is a novel electrolyte additive that shields high-voltage LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathodes |

| 著者 | Agman Gupta, Rajashekar Badam, Noriyuki Takamori, Hajime Minakawa, Shunsuke Masuo, Naoki Takaya and Noriyoshi Matsumi* |

| WEB掲載日 | 2022年11月25日(英国時間) |

| DOI | 10.1038/s41598-022-22018-1 |

|

図1.DMBAPによるLiNMC系正極安定化の概念図

重合性官能基(-NH2)を持つこと、フッ化水素(HF)をトラップ可能な構造であること、遷移金属への配位子構造(C₄H₄N₂)等を併せ持つことなど、安定化剤として理想的な構造を有する。 |

|

図2.(a)様々な電流密度におけるカソード型ハーフセル(DMBAP添加物存在下及び非添加系)の充放電挙動

(b) 1Cにおけるカソード型ハーフセル(DMBAP添加物存在下及び非添加系)の充放電挙動 (c) DMBAP添加物存在下及び非添加系の容量維持率の比較 (d) 1CにおけるDMBAP添加物存在下及び非添加系のオーバーポテンシャルの比較 |

|

図3.(a) LiNMC 系正極

(b) 電解液(エチレンカーボネート(EC)/ジエチレンカーボネート(DEC)/ヘキサフルオロリン酸リチウム(LiPF6))処理後のLiNMC系正極 (c) DMBAPを添加した電解液で処理後のLiNMC系正極のSEM像 |

【参考文献】

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

リチウムイオン2次電池の場合には、カソード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和4年11月30日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2022/11/30-1.html学生の福田さんが令和4年度北陸地区高分子若手研究会において優秀ポスター賞を受賞

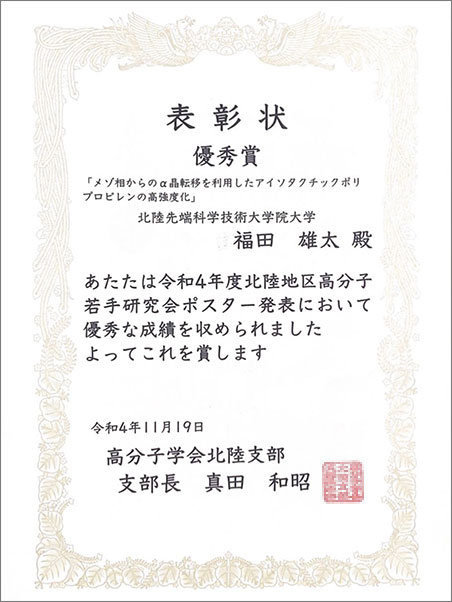

学生の福田 雄太さん(博士前期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、山口 政之研究室)が令和4年度北陸地区高分子若手研究会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会北陸支部は、毎年、高分子にかかわる若手の交流と研究の活性化を目的に、若手研究会を開催しています。今回、令和4年度北陸地区高分子若手研究会は令和4年11月19日に富山県立大学にて開催されました。

第一線で活躍している若手研究者の講演、および学生を中心としたポスター発表会が行われ、ポスターセッションでは、優れた若手発表者にポスター賞が授与されました。

■受賞年月日

令和4年11月19日

■発表題目

メゾ相からのa晶転移を利用したアイソタクチックポリプロピレンの高強度化

■受賞対象となった研究の内容

アイソタクチックポリプロピレン(iPP)は汎用プラスチックであり、安価で高強度であることから身の回りの様々なものに使われています。このiPPを成形する際に熱処理を工夫することにより試料の高強度化を図る研究を行っています。

■受賞にあたって一言

この度は北陸地区若手研究会において優秀ポスター賞を受賞できたことを大変うれしく思っています。受賞にあたって日頃から熱心に指導してくださる山口政之教授、木田拓充助教および研究室のメンバーに深くお礼申し上げます。

令和4年11月22日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2022/11/22-2.html学生のZUMILAさんが2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞

学生のZUMILA, Haililiさん(博士後期課程2年、バイオ機能医工学研究領域、藤本研究室)が2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会において優秀ポスター賞を受賞しました。

北陸地区講演会と研究発表会は、毎年秋に、金沢大学、福井大学、富山大学、北陸先端科学技術大学院大学のいずれかの大学にて開催しています。特別講演のほか、ポスター発表があり、200~300名が参加しています。

今回、2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会は、令和4年11月11日に富山大学にて開催されました。

■受賞年月日

令和4年11月16日

■発表題目

Development of 3-cyanovinylcarbazole induced ultra-fast photocrosslinking mediated DNA circuits

(超高速DNA光架橋反応を用いたユニークなDNA回路開発)

■発表者名

ズミラ ハリリ、セティ シダント、藤本 健造

■受賞対象となった研究の内容

DNAはナノスケールのバイオ高分子として知られており、過去数十年の間に様々なナノスケールの分子デバイスの構築に利用されてきました。今回、研究室オリジナルの超高速DNA光架橋剤である3-シアノビニルカルバゾールを用いて、光エネルギーによって制御可能な新しいDNA回路の設計に挑戦しました。高いDNA架橋率を実現することで、望ましくない複合体を防ぎつつ、高速にDNAの入力順を計算できるような光誘起メモリ回路の構築に成功しました。

■受賞にあたって一言

この度は、2022年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会におきまして、このような賞を頂けたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導いただいている藤本健造教授にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。また、多くのご助言やディスカッションにご協力頂いた藤本研究室の皆様に深く感謝いたします。

令和4年11月22日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2022/11/22-1.html下水中の新型コロナウイルス検出・監視により感染拡大防止につなげる下水サーベイランス技術の開発

|

| BioSeeds株式会社 金沢大学 北陸先端科学技術大学院大学 一般財団法人北陸産業活性化センター |

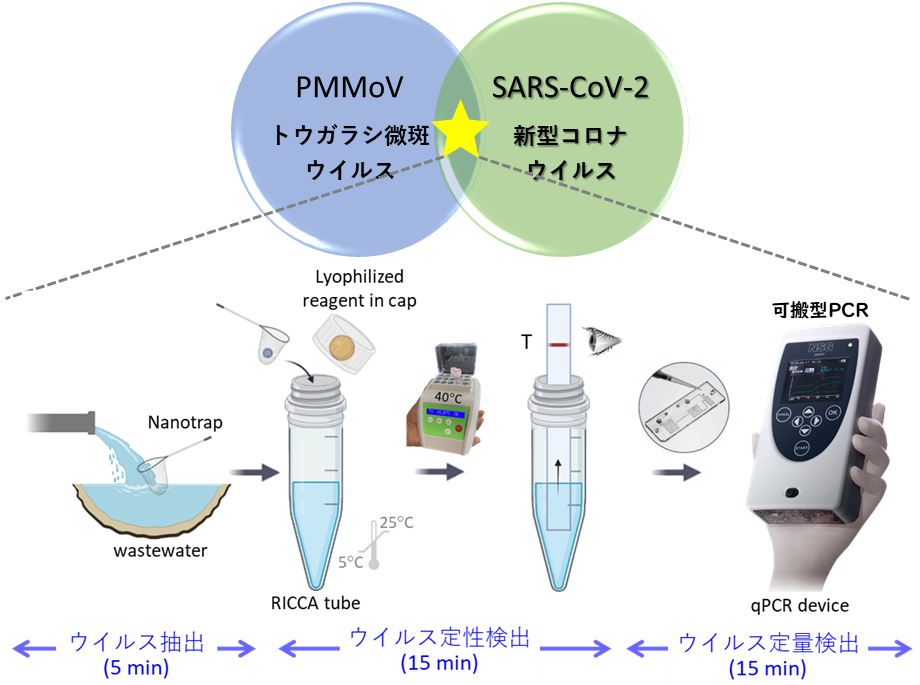

下水中の新型コロナウイルス検出・監視により

感染拡大防止につなげる下水サーベイランス技術の開発

| 北陸先端科学技術大学院大学(以下、JAIST)発のベンチャー企業であるBioSeeds株式会社を代表とする5機関は、この度、内閣官房公募事業「ウィズコロナ時代の実現に向けた主要技術の実証・導入に係る事業」に申請を行い、採択されましたのでお知らせします。 下水中の新型コロナウイルス検出・監視は、患者から直接新型コロナウイルス(以下、コロナウイルス)を検出するよりも早くコロナウイルスの感染拡大を発見できる効率的な方法です。 今回採択されたのは、内閣官房が公募を行う3つの研究開発領域のうち、コロナウイルス感染拡大防止につなげるための【領域3:下水サーベイランス技術の開発】のプロジェクトです。 (参考) 内閣官房事業(株式会社三菱総合研究所が請負) https://pubpjt.mri.co.jp/publicoffer/20220411.html 地域や大規模なコミュニティで下水を活用したコロナウイルスの感染動態監視を実用化する際、下水からのコロナウイルスの抽出(=濃縮)、分析、データの共有等のステップが必須です。今回採択されたプロジェクトでは、現状の実験室レベルでの検出法は利用に制限があるという課題を解決する対策として、検出現場で簡単・迅速・正確に下水監視が可能な革新的技術の開発を行います。 |

本プロジェクトは、BioSeeds株式会社(代表機関)のほか、JAIST、金沢大学、東京大学、一般財団法人北陸産業活性化センターの5機関連携の体制で進めます。

事業予算は、総額で約14,000千円を予定しています。

BioSeeds株式会社が2021年度に開発した高感度コロナウイルス迅速簡便検査法(以下、RICCA)のノウハウをベースに、定量化可能な検出法(定量型RICCA)への改良を行います。さらに、金沢大学本多了教授の下水中に存在するコロナウイルスの検出・分析技術、JAIST高木昌宏教授の下水マイクロバイオーム解析技術、東京大学一木隆範教授の可搬型PCR装置による検出技術、一般財団法人北陸産業活性化センターのユーザビリティ評価といった、優れた技術を有する連携機関と共に本プロジェクトを推進し、付加価値の高い下水サーベーランスサービスを開発、社会実装することで、コロナウイルス感染症等の新規感染症防止対策と、経済活動の両立を目指します。

【プロジェクトの概要】

研究開発プロジェクト名:

集団感染の早期発見と老人ホーム・診療所などを対象とした予防のため、現場で下水を監視する高感度新型コロナウイルス迅速簡便検査法の開発

プロジェクトマネージャー:

BioSeeds株式会社 代表取締役社長 Biyani Manish(ビヤニ マニシュ)

参画機関:

BioSeeds株式会社、JAIST、金沢大学、東京大学、一般財団法人北陸産業活性化センター

事業期間:

令和4年10月から令和5年3月20日まで

研究開発のイメージ:

1)成果

【会社概要】

BioSeeds株式会社

BioSeeds株式会社は、次の2つの主要な目標によって、人々と環境及び健康を維持・強化することを目指しています。

1) マイクロ・ナノテクノロジーによって発明された新しいツールを提供する「ビジネス'D'」

2) アプタマーを用いた診断薬や治療薬の開発「ビジネス'W'」

【本プレスリリースに関する照会先】

BioSeeds株式会社

ビヤニ、上田 TEL:0761-51-1591

令和4年11月1日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2022/11/01-1.htmlサスティナブルイノベーション研究領域の小矢野教授らが国立天文台「金属3Dプリンタを用いた、初の電波天文用の受信機部品の製作」に協力

国立天文台は、アルマ望遠鏡のバンド1受信機に搭載する部品「コルゲートホーン」を、金属3Dプリンタを用いて製作することに成功しました。電波天文観測において、金属3Dプリンタで製作した初めての部品を組み込んだ受信機が誕生します。

本部品の開発・製作には本学からサスティナブルイノベーション研究領域の小矢野幹夫教授及び宮田全展講師が熱伝導や電気伝導の測定等において協力しました。

詳細については、関連情報をご覧ください。

[関連情報]

国立天文台プレスリリース(令和4年10月26日)

https://www.nao.ac.jp/news/topics/2022/20221026-alma.html

令和4年10月31日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2022/10/31-1.html研究員のMANINDERさんがFalling Walls Lab Sendai 2022において2位を受賞

研究員のMANINDER, Singhさん(サスティナブルイノベーション研究領域、金子 達雄研究室)がFalling Walls Lab Sendai 2022において2位を受賞しました。

Falling Walls Lab(FWL)は、「ベルリンの壁」崩壊20周年を記念し、2009年にベルリンにて設立された財団「Falling Walls Foundation」主催の弁論大会です。世界に存在する「様々な壁」を打破することをコンセプトに、若手研究者等が、3分間で自身の研究活動をプレゼンテーションします。今年度の大会では、異なる分野の17人の候補者の中から3人の受賞者が選ばれました。

今回、Falling Walls Lab Sendai 2022は令和4年9月22日に東北大学およびオンラインにてハイブリッド開催されました。

■受賞年月日

令和4年9月22日

■研究題目、論文タイトル等

Biodegradable Plastics "Blessing in Disguise"

■受賞対象となった研究の内容

It mentioned how biobased nylons could be the best substitute for current nylons and other plastics.

■受賞にあたって一言

I received recognition for presenting my research on "Biodegradable Plastics-Blessing in Disguise".

Knowing that the research I most enjoy conducting and that has great potential for addressing the world's plastic problem has earned me an award makes me feel extremely happy. I am earnestly grateful for the recognition I have received for my work. I assure you that I have worked hard over the last two years to get this recognition, but someone has always outdone me. In retrospect, I believe it was a good thing because it motivated me to do better than I had previously. Never before have I felt such a strong desire to win an award, or any accolade for that matter. I'm not sure what changed me, but whatever it was, I'm grateful for it.

To conclude, I'd like to thank my professor Tatsuo Kaneko, Dr. Maiko K. Okajima sensei for their kind support and constant motivation. I would like to extend my thanks to Dr. Kenji Takada sensei, Dr. Mohammad Asif Ali, my parents, lab members, Dr. Gargi Joshi, and Dr. Manjit Singh Grewal for believing in me. I would also like to acknowledge funding support from Moonshot. Last but not least, I would like to thank Atsuko Kohata sensei (a well-known NHK presenter), Tetsuya Kageyama sensei (Specially Appointed Assistant Professor), and the organizers of Tohoku University.

|

|

| MANINDERさん(左) |

令和4年10月14日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2022/10/14-1.html人間情報学研究領域のホ准教授がIEEEシニアメンバーに昇格

人間情報学研究領域のホ アン ヴァン准教授がIEEEシニアメンバーに昇格しました。

IEEE(米国電気電子学会)は、人類社会の有益な技術革新に貢献する世界最大の専門家組織で、世界160ヵ国以上、42万人を超える会員がいます。論文等出版、国際会議の開催、標準規格の策定、教育・キャリア形成の支援、表彰、会員のコミュニケーション支援などの活動を通じて、コンピュータ、バイオ、ロボテック、通信、電子、電力、航空、などのさまざまな分野で指導的な役割を担っています。

シニアメンバーは、少なくとも10年間専門的業務に携わっており、そのうち少なくとも5年間にわたり優れた業績を挙げた者に認められる会員資格です。

■承認日

令和4年2月19日

令和4年10月14日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2022/10/14-1.htmlリチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する新しいナノシート系負極活物質の開発

リチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する新しいナノシート系負極活物質の開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池開発において、急速充放電技術の確立は急を有する課題となっている。

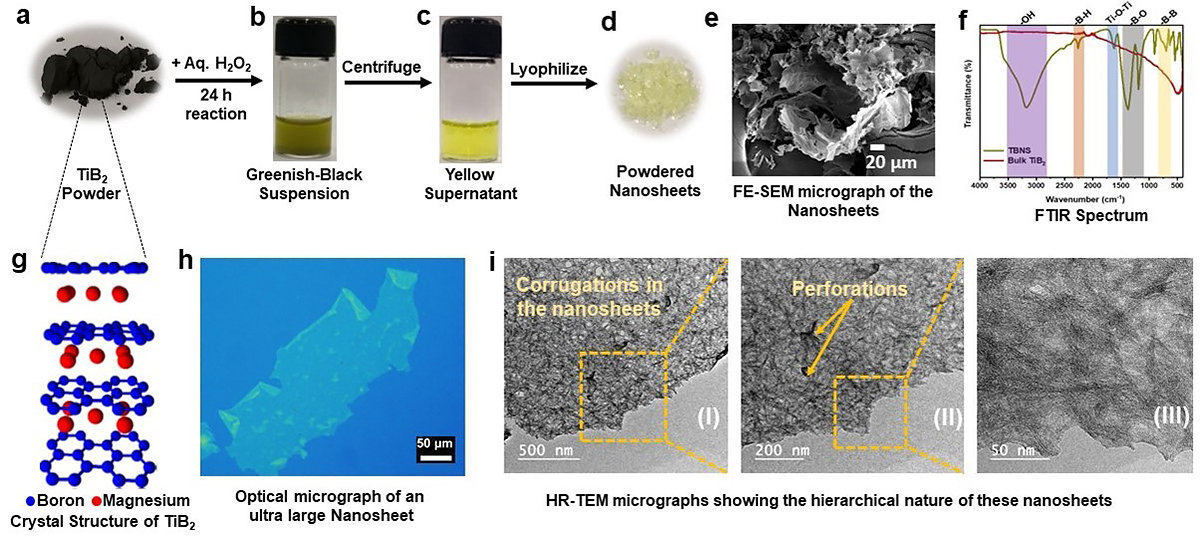

- TiB2(二ホウ化チタン)粉末のH2O2による酸化処理、遠心分離、凍結乾燥により簡便に得られる二ホウ化チタンナノシートをリチウムイオン2次電池の負極活物質として適用した。

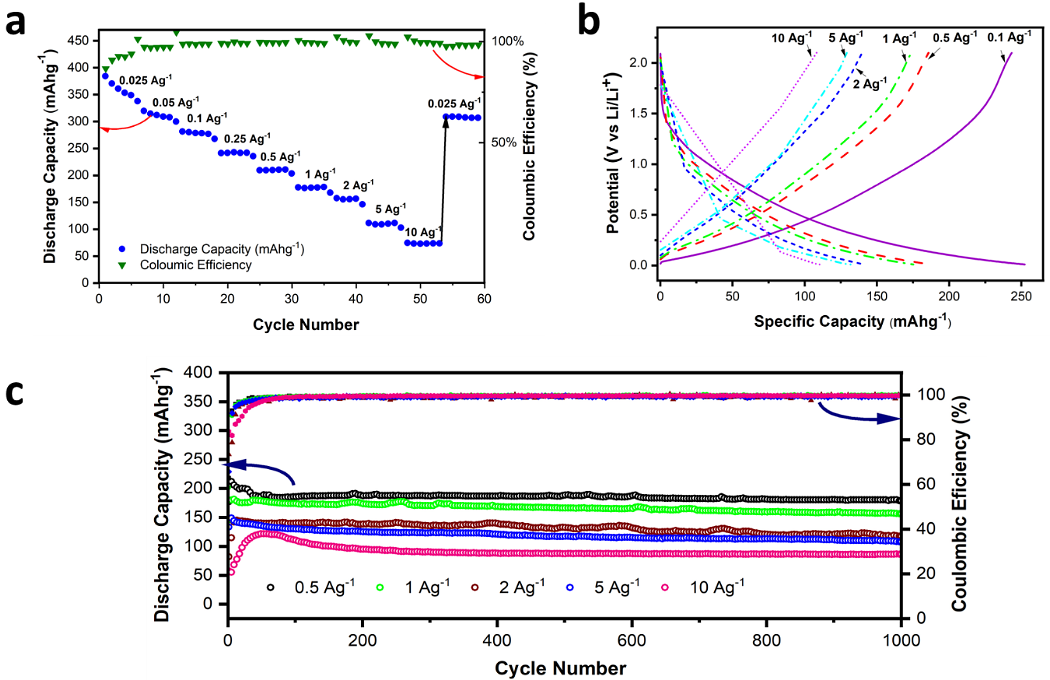

- 二ホウ化チタンナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルで充放電挙動を評価した結果、比較的低い充放電レートの0.025 Ag-1では約380 mAhg-1の放電容量を示した。

- 当該アノード型ハーフセルにおいて、1 Ag-1 (充電時間約10分)の電流密度では、174 mAhg-1の放電容量を1000サイクル維持した(容量維持率89.4 %)。さらに超急速充放電条件(15~20 Ag-1)を適用すると、9秒~14秒の充電で50~60 mAhg-1の放電容量を10000サイクル維持するに至り(容量維持率80%以上)、高い安定性が確認された。

- 急速放充電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見紀佳教授(物質化学フロンティア研究領域)、ラージャシェーカル バダム元講師(物質化学フロンティア領域)、アカーシュ ヴァルマ元大学院生(博士前期課程修了)、東嶺孝一技術専門員らの研究グループとインド工科大学ガンディナガール校カビール ジャスジャ准教授、アシャ リザ ジェームス大学院生は、リチウムイオン2次電池*1において二ホウ化チタンナノシートの負極活物質への適用が急速充放電能の発現に有効であることを見出した。 |

【研究の内容と背景】

リチウムイオン2次電池開発において、急速充放電技術の確立は急を有する課題となっている。しかしながら、その実現には固体中のリチウムイオンの拡散速度の向上や電極―電解質界面の特性、活物質の多孔性などの諸ファクターの検討を要している。これまで急速充放電用途のナノ材料系負極活物質としては、チタン酸リチウムのナノシートや酸化チタン/炭素繊維コンポジットなどが検討されてきたほか、新しい2次元(2D)材料*2への関心が広がりつつあり、グラフェン誘導体や金属カーバイド系材料にも検討が及んでいる。

本研究においては、TiB2(二ホウ化チタン)のH2O2による酸化処理、遠心分離、凍結乾燥による簡便なプロセスで作製可能なTiB2ナノシートをリチウムイオン2次電池負極活物質として適用し、アノード型ハーフセルを構築して急速充放電能について検討した。

合成は、共同研究者であるインド工科大学准教授カビール氏らが報告している手法*3に従い、TiB2粉末を過酸化水素水と脱イオン水との混合溶液に懸濁させ、24時間の攪拌後に遠心分離し、上澄みを-35oCで24時間凍結させた後に72時間凍結乾燥することにより粉末状のTiB2ナノシートを得た(図1)。得られた材料のキャラクタリゼーションは前述の手法に従い、XRD、HRTEM、FT-IR、XPS等の各測定により行った。

電池セルの作製において、負極の組成としてはTiB2ナノシートを55 wt%、アセチレンブラックを35 wt%、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を10 wt%を用い、NMP(N-メチルピロリドン)を溶媒とした懸濁液から銅箔集電体にコーティングした。電解液としては 1.0 M LiPF6 のEC/DEC (1:1 v/v)溶液を用い、対極にはリチウム箔を用いた。

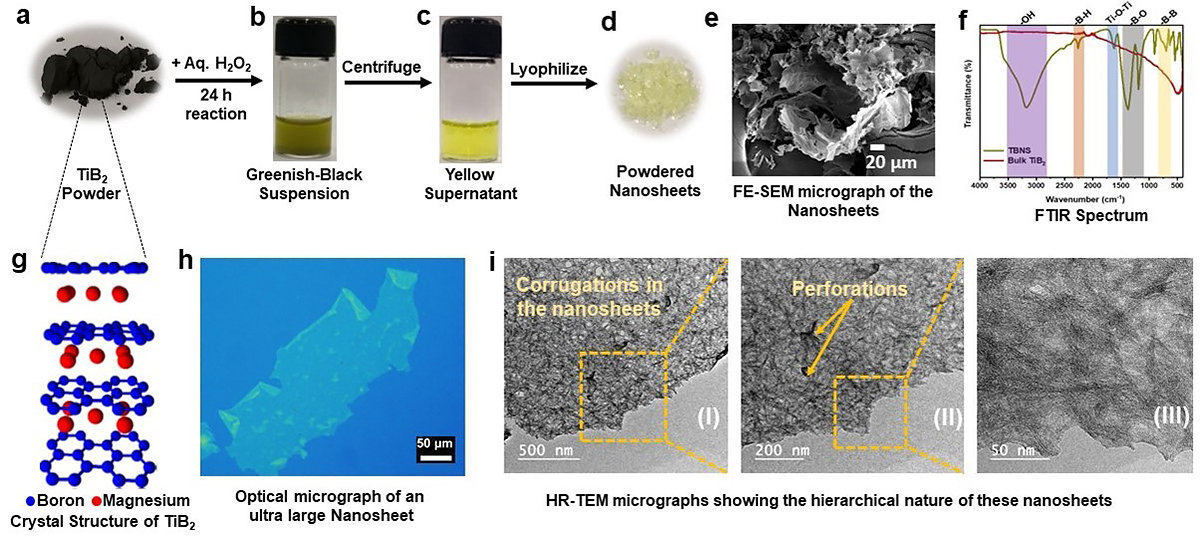

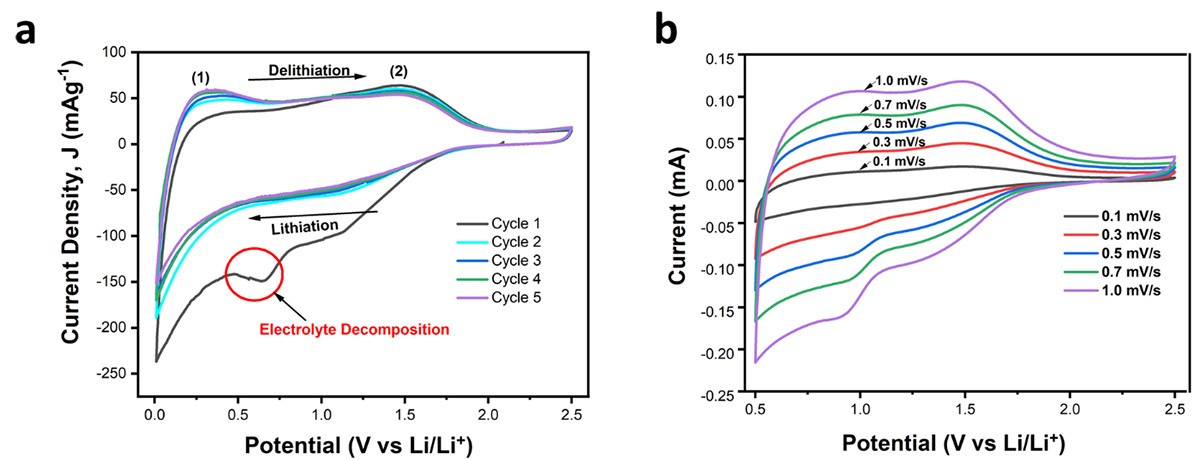

TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセル*4のサイクリックボルタモグラム(図2)においては、第一サイクルにおいてのみ0.65 V (vs Li/Li+)に電解液の分解ピークが現れたが、それ以降は消失した。リチウム脱離に相当するピークは2つ観測され、0.28 Vにおけるピークはリチウムが複数インターカレートしたTiB2からの脱リチウムピーク、0.45VにおけるピークはTiB2の再生に至る脱リチウムピークにそれぞれ相当する。約1.5 Vからの比較的高いリチウム挿入電位は、チタン酸リチウムやホウ素ドープTiO2とほぼ同様であった。

また、このアノード型ハーフセルの充放電挙動では、比較的低い充放電レートの0.025 Ag-1では約380 mAhg-1の放電容量を示した(図3)。

アノード型ハーフセルにおいて、1 Ag-1(充電時間約10分)の電流密度では、174 mAhg-1の放電容量を1000サイクル維持し、容量維持率は89.4 %を示した(図3)。さらに超急速充放電条件である15-20 Ag-1を適用すると、9秒~14秒の充電で50-60 mAhg-1の放電容量を10000サイクル維持するに至り、容量維持率は80%以上であった。

本成果は、ACS Applied Nano Materials (米国化学会)のオンライン版に9月19日に掲載された。なお、本研究は、文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」採択プログラムに基づいた北陸先端科学技術大学院大学とインド工科大学ガンディナガール校(JAIST-IITGN)の協働教育プログラム(ダブルディグリープログラム)のもとで実施した。

【今後の展開】

TiB2ナノシートの積極的活用により、急速充放電能を有する次世代型リチウムイオン2次電池の発展に向けた多くの新たな取り組みにつながり、関連研究が活性化するものと期待される。

さらに活物質の面積あたりの担持量を向上させつつ電池セル系のスケールアップを図り、産業的応用への橋渡し的条件においても検討を継続する。

既に日本国内及びインドにおいて特許出願済みであり、今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す。急速充放電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Applied Nano Materials(米国化学会) |

| 題目 | Titanium Diboride-Based Hierarchical Nanosheets as Anode Material for Li-ion Batteries |

| 著者 | Akash Varma, Rajashekar Badam, Asha Liza James, Koichi Higashimine, Kabeer Jasuja * and Noriyoshi Matsumi* |

| WEB掲載日 | 2022年9月19日 |

| DOI | 10.1021/acsanm.2c03054 |

| 図1.TiB2ナノシートの合成とキャラクタリゼーション (a)バルクのTiB2粉末 (b)過酸化水素水(H2O2) (3% v/v)にTiB2を分散した黒色の分散液 (c) 24時間攪拌後のTiB2の溶解と遠心分離後の上澄みの使用 (d)凍結乾燥後の粉末のナノ構造 (e) FESEM像 (f) TiB2 粉末及び TiB2ナノシートのFTIRスペクトル (g)ホウ素のハニカム状平面にチタンがサンドイッチされた結晶構造 (h) Si/SiO2 ウエハに担持させたTiB2ナノシートの光学像 (i) TiB2ナノシートのHRTEM像。ポーラスなシート状構造を示す。 |

| 図2.TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラム (a) 電圧範囲0.01-2.5V ;掃引速度 0.1 mV/s (b) 電圧範囲0.5-2.5V ;掃引速度 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, and 1 mV/s. |

| 図3.TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルの充放電挙動 (a)レート特性の検討結果 (b)充放電曲線 (c)長期サイクル特性 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

グラフェンや遷移金属ジカルコゲニドなどの2次元(2D)層状無機ナノ材料は、その優れた物理的および化学的特性のために最近注目されている化合物で、光触媒や太陽電池、ガスセンター、リチウムイオン電池、電界効果トランジスタ、スピントロニクスなどへの応用が期待されている。

James, Asha Liza; Lenka, Manis; Pandey, Nidhi; Ojha, Abhijeet; Kumar, Ashish; Saraswat, Rohit; Thareja, Prachi; Krishnan, Venkata; Jasuja, Kabeer

Nanoscale (2020), 12 (32), 17121-17131CODEN: NANOHL; ISSN:2040-3372. (Royal Society of Chemistry)

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和4年9月30日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2022/09/30-1.html物質化学フロンティア研究領域の谷池教授の研究課題がJST「未来社会創造事業」に採択

物質化学フロンティア研究領域の谷池 俊明教授らが提案した研究課題が、科学技術振興機構(JST)の「未来社会創造事業」(探索加速型)に採択されました。

「未来社会創造事業」は、探索加速型と大規模プロジェクト型の2つのアプローチで構成され、科学技術により「社会・産業が望む新な価値」を実現する研究開発プログラムです。経済・社会的にインパクトのある目標を定め、基礎研究段階から実用化が可能かどうか見極められる段階(概念実証:POC)に至るまでの研究開発を実施します。

探索加速型は、研究開発を探索研究から本格研究へと段階的に進めるもので、探索ステージ(※)の研究期間は2年6か月となります。

今年度は、221件の応募の中から、26件の採択課題が決定され、谷池教授の提案は、重点公募テーマ「革新的な知や製品を創出する共通基盤システム・装置の実現」において採択されました。

※本事業では、ステージゲート方式を導入しています。これは研究開発を複数のステージに分け、各ステージでの評価に基づいて研究開発課題の続行または廃止を決定する仕組みです。

*詳しくは、JSTホームページをご覧ください。

■研究課題名

超広域材料探索を実現する材料イノベーション創出システム

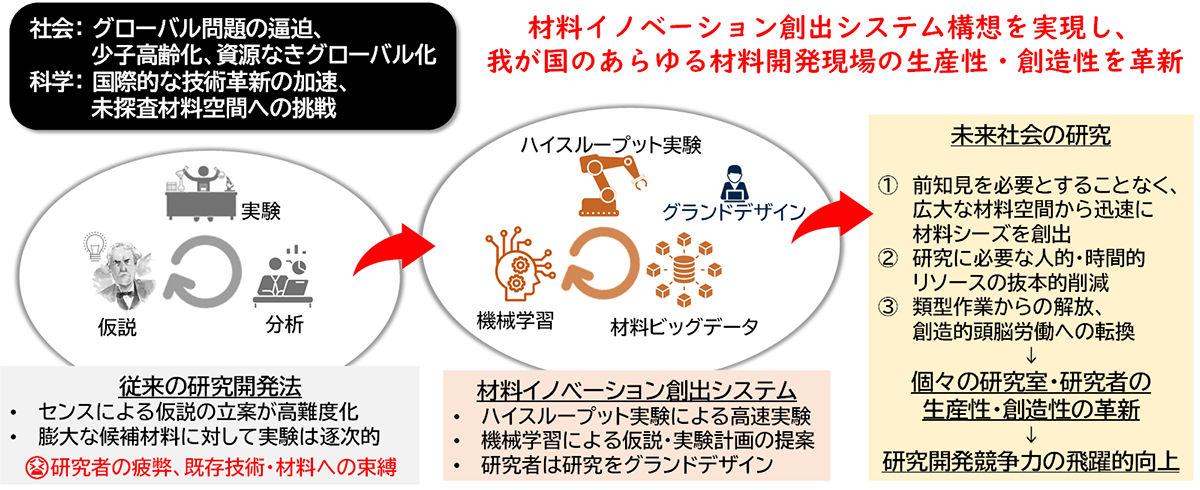

■研究概要

材料開発にかつてない難度と速度が要求される現在、我が国の研究開発現場は、研究のグランドデザインを見直す基盤技術を欠いており、苦境に立たされています。本研究開発では、ハイスループット実験やデータ科学技術を基盤とし、広大な材料空間から前知見を必要とすることなくシーズを創出する超高効率な方法論、「材料イノベーション創出システム」を開発し、その社会普及やオープンイノベーションを通して我が国のあらゆる材料研究開発現場の生産性・創造性を革新します。

令和4年9月27日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2022/09/27-1.htmlサスティナブルイノベーション研究領域の水田教授が応用物理学会からフェロー称号を受理

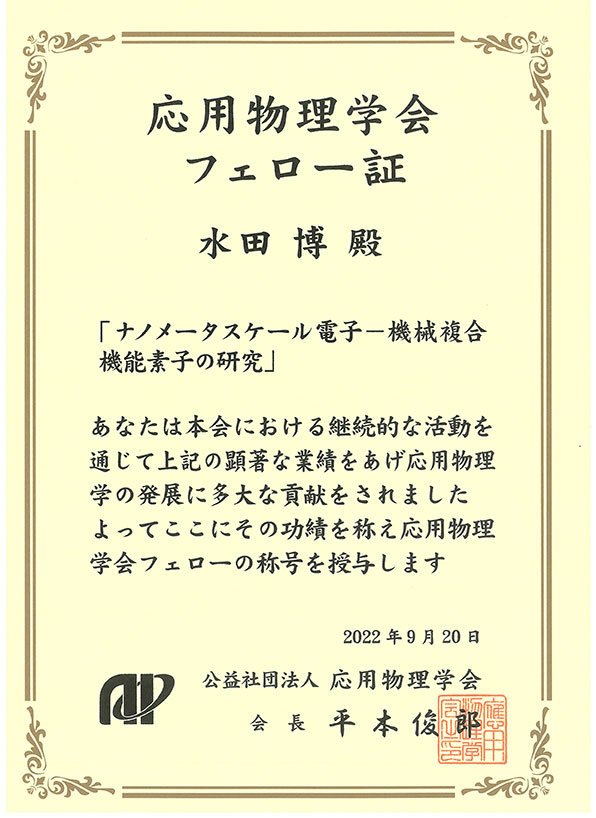

サスティナブルイノベーション研究領域の水田 博教授に公益社団法人応用物理学会からフェローの称号が授与され、表彰を受けました。

応用物理学会は、半導体、光・量子エレクトロニクス、新素材など、それぞれの時代で工学と物理学の接点にある最先端課題、学際的なテーマに次々と取り組みながら活発な学術活動を行っています。公益性の高い学会として広く活動を展開し、社会連携事業にも取り組んでいます。

*参考:公益社団法人応用物理学会ホームページ

■フェローの概要等

「応用物理学会フェロー表彰」制度は、同学会の会員表彰制度の一環として、2006年に創設されました。この表彰制度は、同学会における継続的な活動を通じて、学術・研究における業績、産業技術の開発・育成における業績、教育・公益活動を通した人材育成や教育における業績などにより、応用物理学の発展に貢献した在籍累計年数10年以上の正会員を対象とし、特に貢献が顕著であると認められた会員を表彰するものです。また、フェローの人数は同学会個人会員数の3%程度と定められています。

*参考:第16回(2022年度)応用物理学会フェロー表彰者

■授与日

令和4年9月20日

■表彰内容

ナノメータスケール電子-機械複合機能素子の研究

■水田教授からの一言

本フェロー表彰の対象となった研究は、企業から大学に異動した2003年頃に「従来の電子デバイスの中に機械的に動くパーツを入れたら面白いことができるのでは?」という単純な発想で開始したものです。約20年にわたり東工大、サウサンプトン大、本学と職場を移しながら継続し、特に本学ではグラフェンなど原子層材料を用いて、気相単分子センシングやナノスケール熱制御素子などの極限機能素子について原理探索から社会実装までを進めてきました。英国で働いた期間も長かったのですが、その間、応用物理学会では200件超の発表、分科会・研究委員会幹事、シンポジウム世話人、また応物主催/共催の国際学会の実行委員長・論文委員長など、微力ながら学会の活動に参画させていただきました。これらはひとえに学内外の多くの方々からいただいた多大なご支援、特に研究室の同僚の方々・学生の皆さんのご協力の賜物です。この場をお借りして心より御礼を申し上げます。

*水田教授は2012年に英国物理学会(IOP)フェローの称号も受理しています。

表彰を受けた水田教授(左) |

|

|

|

| 記念盾とフェローバッジ | |

令和4年9月21日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2022/09/21-1.html学生の新保さんが第19回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウムにおいてInnovative PV 奨励賞を受賞

学生の新保 俊大朗さん(博士前期課程2年、サスティナブルイノベーション研究領域、大平研究室)が第19回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム(第2回日本太陽光発電学会学術講演会)においてInnovative PV 奨励賞を受賞しました。

「次世代の太陽光発電システム」シンポジウムは、国内の太陽光発電にかかわる研究者や技術者が一堂に会し、分野の垣根なく議論する場として、平成16年の第1回から毎年1回開催されており、昨年からは令和2年10月に発足した日本太陽光発電学会が主催しています。

Innovative PV 奨励賞は、同シンポジウムにおいて発表された太陽光発電ならびにその関連分野の発展に貢献しうる優秀な講演論文を発表した35歳以下の同学会若手会員に対して、理事会での審議を経て授与されます。

今回、第19回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウムは、令和4年6月28日~29日にかけて金沢市文化ホールおよびオンラインにてハイブリッド開催されました。

■受賞年月日

令和4年8月30日

■論文タイトル

封止材無しp型結晶Si太陽電池モジュールの電圧誘起劣化におけるセルとガラスの接触の影響

■研究者、著者

新保俊大朗, Huynh Thi Cam Tu, 大平圭介

■受賞対象となった研究の内容

現在ほとんどの太陽電池(PV)モジュールでは封止材を使用しているが、部材同士が強固に接着さ れており、分別してのリサイクルが困難である。また、封止材が電荷やNaイオンの移動経路となり電圧誘起劣化(PID)が発生する、汎用の封止材であるエチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)とバックシートより浸入する水との反応で生成される酢酸により電極が腐食される、などの問題もある。これらの問題を解決するために、封止材を使用しない結晶 Si (c-Si) PVモジュールの開発に取り組んでいる。

今回の講演では、ポリカーボネート製ベースを用いた封止材無しp型結晶Si PVモジュールのPID加速試験におけるセルとガラスの接触の影響について調査した結果を発表した。PID加速試験においてセルとカバーガラスの接触を防ぐことで、PID耐性が向上することを明らかにした。

■受賞にあたって一言

この度、日本太陽光発電学会よりInnovative PV 奨励賞を賜りまして大変光栄に思います。今回の受賞に恥じない研究成果を残すため、今後も精進致します。本研究の推進にあたり、ご指導、ご協力いただいた大平先生、Huynh先生をはじめとした大平研究室メンバーの皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

令和4年9月8日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2022/09/08-1.html