研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。高感度新型コロナウイルスの迅速簡便な検査法RICCAの開発に成功 ~高度な機器不要でPCR品質の検査を15~30分で可能に~

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 BioSeeds株式会社 |

高感度新型コロナウイルスの迅速簡便な検査法RICCAの開発に成功

~高度な機器不要でPCR品質の検査を15~30分で可能に~

ポイント

- 41℃でのワンポット等温RNAおよびDNA増幅反応(器具不要)

- 迅速かつ高感度(RT-PCRと同じように検出)

- シンプルで瞬時の検出(ラテラルフローストリップ)

- 非常に費用対効果が高い(テストあたりの推定コスト500円未満)

【概要】

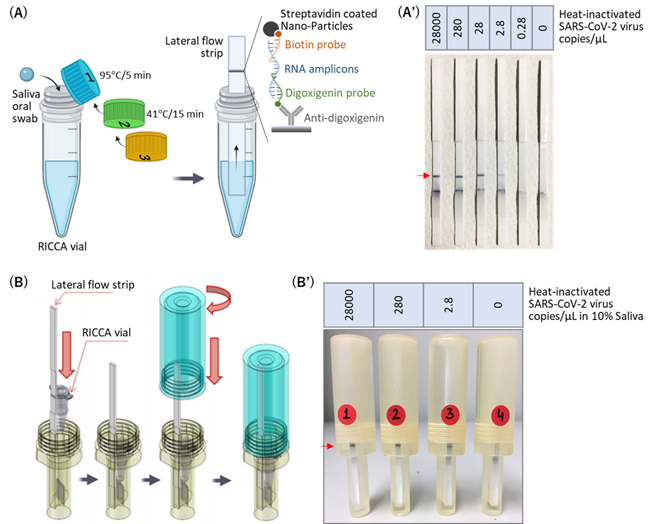

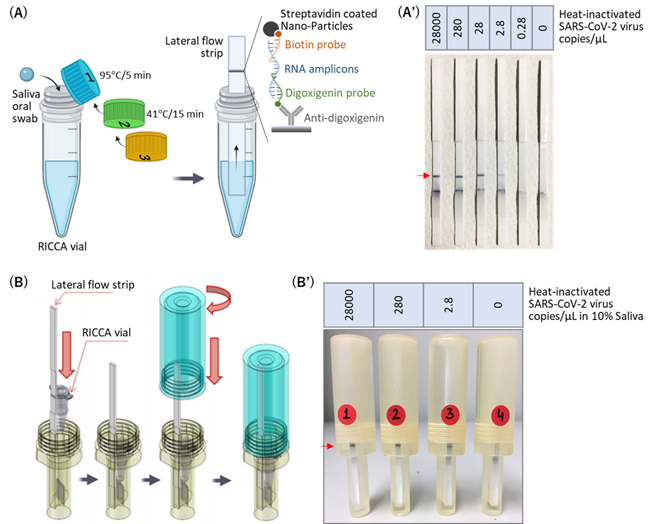

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)とJAIST発のベンチャー企業であるBioSeeds(バイオシーズ)株式会社(石川県能美市)、および複数の研究機関からなる研究者チームは、唾液から直接、極めて微量のSARS-CoV-2を検出できる高度な等温核酸増幅法(RICCAテスト)を開発しました。この方法は、シンプルなワンポット(一つの容器だけを用いる)方式のRNAウイルスの等温核酸増幅検出法で、高度な機器や、特別な実験室・検査室を必要としません。そのため、検査室にサンプルを送る必要が無く、総測定時間15~30分で、その場で即時に検出結果を得られます。これまでに、唾液中の低コピー数のSARS-CoV-2の直接検出に成功しております。研究者チームは、その場検査や、検査設備を簡単に調達できない地域等での検査手段として、実用化を目指しています。 |

【背景・研究成果】

COVID-19の感染を食い止めるための最も効果的な方法は、症状のあるなしにかかわらず、感染の疑いのある人を特定して隔離することです。SARS-CoV-2のアルファからデルタまでの4種の懸念される変異株(VOC:variant of concern)およびイータからミューまでの5種の注目すべき変異株(VOI:variant of interest)が数カ月のうちに世界中に広まったように、新しい感染性ウイルス株が急速に出現しているため、COVID-19の迅速かつ高感度で信頼性の高い検査法の利用は、病気、さらにはパンデミックの制御に不可欠です。現在、世界的に流行しているCOVID-19では、主にRT-PCRによる検査が行われています。しかし、この検査室を必要とする方法は、サンプルの前処理が必要であることや、高価な装置(蛍光光度計付きサーマルサイクラー)が必要なことから、現場での検査は難しく、また短時間での大量検査にも課題があります。PCRに類似した分子検査を行う方法として、LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) やSDA (Strand Displacement Amplification) などの様々な等温核酸増幅法が現在使用されています。しかし、これらの方法は、PCRと比較して特異性や感度が低いことが報告されています。また、これらの方法の多くは、実験室でのウイルスRNAの分離、溶解、精製、増幅など、面倒な前処理を必要とします。

この問題を解決するために、JAISTのマニッシュ ビヤニ特任教授率いるチームは、ウイルスRNAの標的配列を、特別な装置を必要とせず、現場で正確に検出できる高感度かつ超高速な方法を開発し、この検出法をRICCA(RNA Isothermal Co-assisted and Coupled Amplification)と名付けました。

現在、RICCAを使用して、既にSARS-CoV-2のアルファ株とデルタ株の2つの変異株を検出しており、他の変異株にも適応可能と考えられます。RICCAアッセイに必要なものは、ヒートブロック(恒温槽)と、25種類の試薬を含む混合液があらかじめ入ったチューブだけであり、RNA特異的増幅とDNA特異的増幅を同時に行うことができます。RICCAのコストは現在のRT-PCR法等と比較しても安価であり、より広範囲な用途に適用可能と考えられます。したがって、RICCAにより、COVID-19分子診断の「ラボフリー、ラボクオリティー」のメガテストプラットフォーム(医療検査室レベルの集団検診に向けた基本的な方法)も実現できる可能性があります。また、将来的には、このプラットフォームを使って他の感染性ウイルスを検査することも可能です。

RICCAは、COVID-19の検査に必要な設備を簡単に調達できない発展途上国では特に有用です。ビヤニ特任教授のチームは、その場検査や、検査設備を簡単に調達できない地域等での検査手段として、実用化を目指しています。また、RICCAのロボット化およびモバイルプラットフォームの設計を行っています(卓上プロトタイプはBioSeeds株式会社で開発中)。このプラットフォームが実現すれば、サンプル輸送の負担を軽減し、COVID-19診断を消費者が直接実施することも可能となり、遠隔地や資源の乏しい環境で大規模な集団検査を行うことが可能となります。

この最新の研究成果の一部は、国際的な科学誌(Scientific Reports)において、京都大学(保川清教授)、大阪母子医療センター(柳原格部長)、関西学院大学(藤原伸介教授)、東北大学(児玉栄一教授)、JAIST(ビヤニ特任教授、高木昌宏教授、高村禅教授)の研究者チームと共同で行った研究成果として紹介されています。

図:SARS-CoV-2ウイルスを、直接その場で検査する新規な方法(RICCA)(A)とそれによる熱不活化SARS-CoV-2ウイルスの検出結果(A')。 閉鎖的なサンプル保持容器(B)とそれを用いた、10%ヒト唾液中での熱不活性化SARS-CoV-2ウイルスの検出例 (B')。

【謝辞】

本研究成果の一部は、AMED(日本医療研究開発機構)新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 JP20fk0108143、AMEDウイルス等感染症対策技術開発事業 JP20he0622020、JST(科学技術振興機構) 研究成果展開事業研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 産学共同 (育成型)JPMJTR20UU の支援を受けたものです。

【参考文献】

| 論文名 | Development of robust isothermal RNA amplification assay for lab-free testing of RNA viruses |

| 雑誌名 | Scientific Reports |

| 著者名 | Radhika Biyani, Kirti Sharma, Kenji Kojima, Madhu Biyani, Vishnu Sharma, Tarun Kumawat, Kevin Maafu Juma, Itaru Yanagihara, Shinsuke Fujiwara, Eiichi Kodama, Yuzuru Takamura, Masahiro Takagi, Kiyoshi Yasukawa and Manish Biyani |

| 掲載日 | 2021年8月6日 |

| DOI | https://doi.org/10.1038/s41598-021-95411-x |

令和3年9月8日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2021/09/08-1.html触媒遺伝子「触媒シークエンシング」を発見 ~触媒インフォマティクスを駆使した新しい触媒開発に成功~

|

| 国立大学法人 北海道大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人 科学技術振興機構 |

触媒遺伝子「触媒シークエンシング」を発見

~触媒インフォマティクスを駆使した新しい触媒開発に成功~

ポイント

- 触媒遺伝子「触媒シークエンシング」を触媒ビッグデータから発見。

- 触媒組成を従来の周期表の元素記号ではなく、ゲノム配列のように記号で表現。

- 触媒遺伝子を用いた触媒設計を提案し、実験実証に成功。

【概要】

| 北海道大学大学院理学研究院の髙橋 啓介准教授、髙橋 ローレン学術研究員、藤間 淳特任准教授、宮里 一旗特任助教らの研究グループは、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科物質化学領域の谷池 俊明教授らと共同で、触媒遺伝子「触媒シークエンシング」を触媒ビッグデータから発見しました。 これまで触媒組成は周期表の元素記号で表現されてきましたが、反応場での真の触媒の状態は複雑なため、触媒組成を記述する真の触媒記述子*1の決定が困難を極めています。そのため機械学習などを用いる触媒インフォマティクス*2において、触媒物性を記述する上で情報的制約がありました。 そこで本研究では、独自に開発したハイスループット実験装置で得られたメタン酸化カップリング反応の触媒ビッグデータに対して、触媒インフォマティクス・信号処理*3・パターン認識*4・自然言語処理*5を駆使し、新たな触媒の記述方法である「触媒の遺伝子」を定義し提案しました。この「触媒の遺伝子」を用いることで、触媒組成の情報を、生物の塩基配列のように記号で表現することが可能となります。この触媒特有の配列を「触媒シークエンシング」と名付けました。この「触媒シークエンシング」を用いると、従来の元素記号での表記では全く異なる触媒組成であっても、同じ機能を持つ触媒は同じ「触媒の遺伝子」として表現することが可能となります。触媒組成は周期表の元素記号で表現されるのが一般的でしたが、本研究により提案された「触媒遺伝子」により、今後触媒は「触媒シークエンシング」で記述することが可能となります。 この「触媒遺伝子」の有効性を確認するため、同じ「触媒遺伝子」を持つ触媒群の元素を再編成することにより、同じ触媒遺伝子を持つ触媒の設計を行い、実験実証にも成功しました。結果、高いC2収率を達成する新規触媒が発見でき、「触媒遺伝子」が触媒設計に大変有用であることが証明されました。また発見された触媒が既知の触媒と似た遺伝子を持っているのか、もしくは全く新種の触媒遺伝子なのかなど、バイオインフォマティクスで見られる遺伝子解析のような、全く新しい視点での触媒情報の解析が可能となり、より発展的かつ実用的な適用が期待できます。 本研究成果は、米国東部時間2021年7月30日(金)午前6時公開のThe Journal of Physical Chemistry Letters誌にてオンライン版が掲載されました。 |

【背景】

マテリアルズインフォマティクス・触媒インフォマティクスの登場により材料・触媒科学は大きな転換期を迎えています。マテリアルズインフォマティクス・触媒インフォマティクスでは、第4の科学であるデータ科学を用い、材料・触媒データのパターンから材料・触媒設計を行います。そのような中、触媒組成は周期表の元素記号で表現されてきましたが、反応場での真の触媒の状態は複雑なため、触媒組成を記述する真の触媒記述子の決定が困難を極めています。そのため機械学習などの触媒インフォマティクスにおいて、触媒組成の記述方法が大きな障壁となっています。周期表の元素記号に頼らず、触媒の特徴を反映した触媒組成の記述方法を決定する必要があります。

【研究手法】

独自開発したハイスループット実験装置で得られたメタン酸化カップリング反応の触媒ビッグデータを用い、触媒インフォマティクス・信号処理・パターン認識・自然言語処理を駆使し、触媒ビッグデータに隠されているパターンから「触媒の遺伝子」を提案しました。

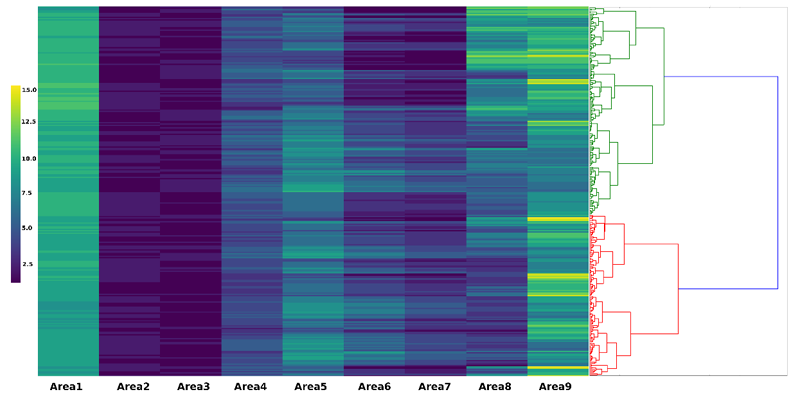

【研究成果】

発見された「触媒の遺伝子」は生物の塩基配列のように記号で表現することができます。この触媒特有の配列を「触媒シークエンシング」と名付けました(図1)。この「触媒シークエンシング」を用いると、従来の元素記号での表記では全く異なる触媒組成であっても、同じ機能を持つ触媒は同じ「触媒の遺伝子」として表現することが可能となります。「触媒遺伝子」を持つ触媒群の元素を再編成することにより、同じ触媒遺伝子を持つ触媒の設計を行い、実験実証にも成功しました。

【今後への期待】

今回提案した「触媒遺伝子」は、様々な触媒データに適用することにより、発見された触媒が既知の触媒と似た遺伝子を持っているのか、もしくは全く新種の触媒遺伝子なのかなど、バイオインフォマティクスで見られる遺伝子解析のような、全く新しい視点での触媒情報の解析が可能となります。したがって、触媒インフォマティクスにおける触媒データの取り扱い手法の基盤技術として、より発展的かつ実用的な適用が期待できます。

【謝辞】

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST研究領域「多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒と創出技術」(研究総括:上田 渉)における「実験・計算・データ科学の統合によるメタン変換触媒の探索・発見と反応機構の解明・制御」(研究代表者:髙橋 啓介)の支援を受けて行われました。

【参考図】

図1 発見された触媒遺伝子-触媒シークエンシング

【論文情報】

| 論文名 | Catalysis Gene Expression Profiling: Sequencing and Designing Catalysts(触媒遺伝子発現プロファイリング:触媒シークエンシングと設計) |

| 著者名 | 髙橋 啓介1 、藤間 淳1、宮里 一旗1、中野渡 淳2、藤原 綾2、Thanh Nhat Nguyen2、谷池 俊明2、 髙橋 ローレン1(1北海道大学大学院理学研究院、2北陸先端科学技術大学院大学) |

| 雑誌名 | The Journal of Physical Chemistry Letters(物理化学の専門誌) |

| DOI | 10.1021/acs.jpclett.1c02111 |

| 公表日 | 日本時間2021年7月30日(金)午後8時(米国東部時間2021年7月30日(金)午前6時)(オンライン公開) |

【用語解説】

*1 触媒記述子...触媒の特徴を数値化して表現したもの。

*2 触媒インフォマティクス...データ科学手法を用いて触媒設計・触媒解析を行う学問。

*3 信号処理...信号を数理処理によって解析・処理する技術。

*4 パターン認識...データの中から規則性を取り出す技術。

*5 自然言語処理...言語や記号をコンピューターで処理する技術。

令和3年8月2日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2021/08/02-1.html学生のGUPTAさんとPATNAIKさんが第70回高分子学会年次大会において優秀ポスター賞を受賞

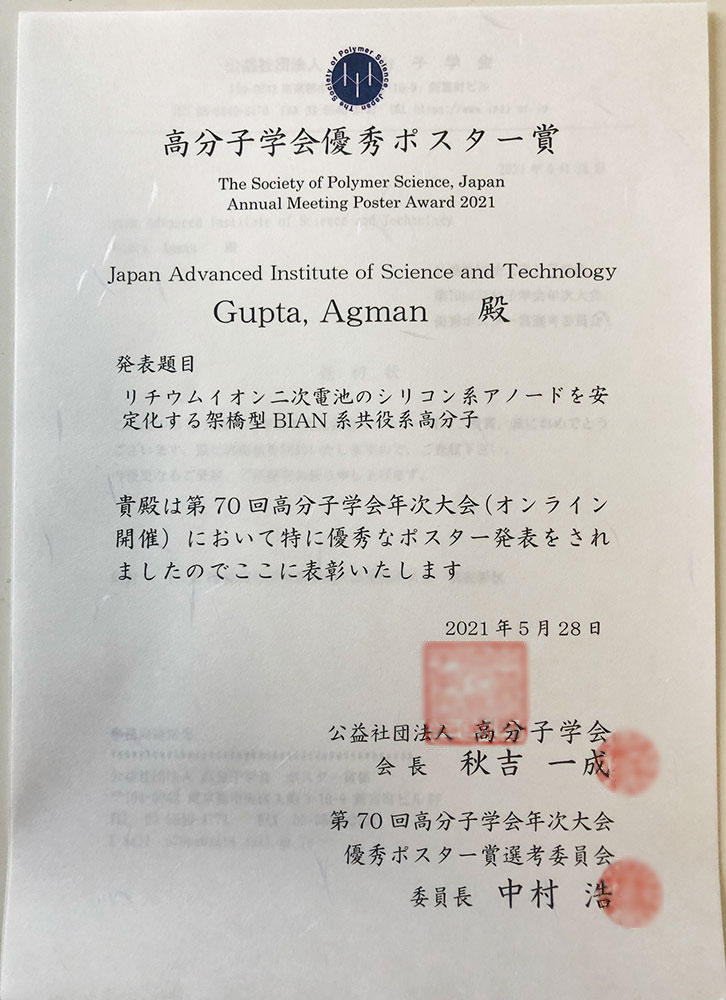

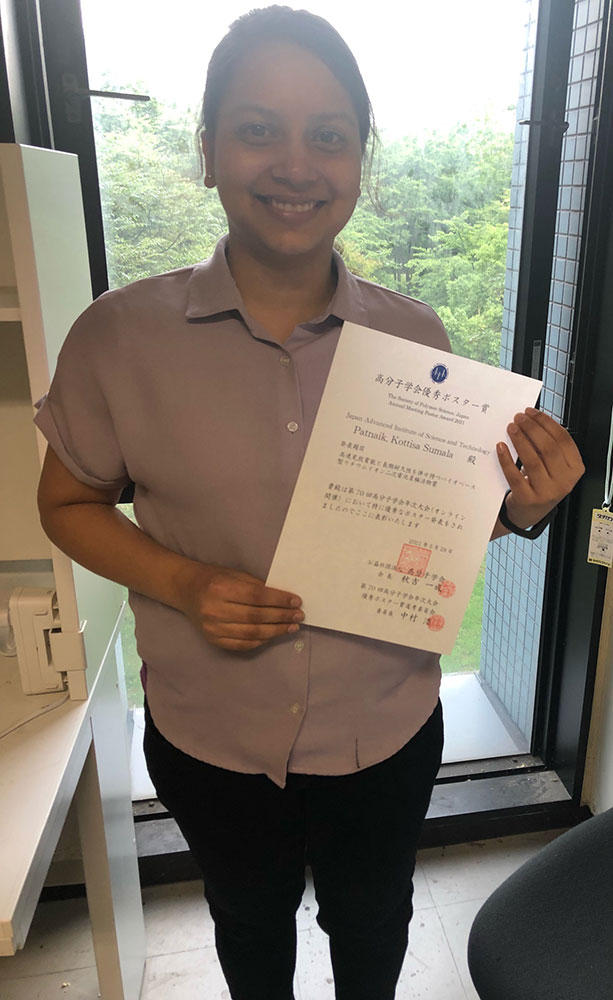

学生のGUPTA, Agmanさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松見研究室)とPATNAIK, Kottisa Sumalaさん(博士前期課程1年、物質化学領域、松見研究室)が第70回高分子学会年次大会において優秀ポスター賞を受賞しました。

高分子学会は、高分子科学と技術及びこれらに関連する諸分野の情報を交換・吸収する、さまざまな場を提供しています。会員はこれらの場を通じ、学術的向上や研究の新展開のみならず会員相互の人間的な触れ合いや国際的な交流を深めています。

優秀ポスター賞は、高分子学会年次大会において、優れたポスター発表を行った発表者に授与されるもので、もって発表を奨励し、高分子科学ならびに同会の発展に資することを目的としています。

第70回高分子学会年次大会は、5月26日~28日にかけてオンラインで開催されました。

■受賞年月日

令和3年5月28日

【GUPTA, Agmanさん】

■発表題目

リチウムイオン二次電池のシリコン系アノードを安定化する架橋型BIAN系共役系高分子

Crosslinked BIAN Polymer Matrices to Stabilize Silicon Anode in Lithium Ion Secondary Batteries

■研究者、著者

〇Agman Gupta, Rajashekar Badam, and Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

従来型のグラファイトの約10倍の理論放電容量を有しているシリコンは次世代リチウムイオン二次電池用の負極として多大な注目を集めており、活発な研究が展開されている。一方、充放電におけるシリコン粒子の大幅な体積膨張・収縮により粒子の破壊や表面被膜の破壊、集電体からの剥離が問題となり、実用に適した系の創出には至っていない。本研究ではBIAN型共役系高分子を1,6-ジブロモヘキサンとの四級化反応により架橋した高分子材料を負極バインダーとして検討した。その結果、1000サイクル以上にわたって約2500 mAhg-1(Si)の放電容量を維持し、卓越した特性を発現した。

■受賞にあたって一言

I am full of gratitude towards my Prof. Noriyoshi Matsumi for providing me with his immense support, encouragement, and guidance throughout my studies. Also, I am thankful to Senior lecturer Dr. Rajashekar Badam for his motivation and worthy insights that always encouraged me to work hard. I would like to thank MEXT and JST-Mirai (Grant Number: JP18077239) for providing financial support. I am thankful to all JAIST staff (teaching and non-teaching) for providing a healthy scientific environment with good facilities so that students like me can comfortably conduct quality research work. I am deeply motivated from within to pursue my passion for science and contribute to society by using my scientific endeavors for public benefit. In this regard, I have been studying and conducting research that is aimed towards developing Li-ion batteries with high energy density for future applications in portable electronic devices, electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs), etc.

【PATNAIK, Kottisa Sumalaさん】

■発表題目

高速充放電能と長期耐久性を併せ持つバイオベース型リチウムイオン二次電池負極活物質

Bio-derived Lithium-ion Battery Anode Material for Fast Charging and Long-cycle Life

■研究者、著者

〇Kottisa Sumala Patnaik, Yueying Peng, Rajashekar Badam, Tatsuo Kaneko, and Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

今日、リチウムイオン二次電池研究において急速充放電技術の開発は最も重要な側面の一つとなっています。ガソリンスタンドでの数分の停車で給油可能なガソリン車と比較して、EV車の充電に要する長い充電時間は消費者心理に多大に影響し、技術の広範な普及への足かせとなっています。本研究では耐熱性のバイオベースポリマーであるポリベンズイミダゾールを焼成することにより得られた高濃度窒素ドープハードカーボンをリチウムイオン二次電池の負極活物質として用いることにより9分間での充電と1000サイクル以上のサイクル耐久性を同時に実現できることが見出されました。見出された知見を活かしつつさらなる系の発展が期待されます。

■受賞にあたって一言

At the outset, I want to express my heartfelt gratitude to Prof. Noriyoshi Matsumi for his invaluable guidance in my research work. I thank Prof. Tatsuo Kaneko for opportunity of collaboration under SIP project. I also want to thank Senior lecturer Dr. Rajashekar Badam for incessantly providing me with his suggestions at every step of my research work. I believe research has been very interesting for me especially because of extremely supportive lab mates. I am very grateful to every member of Matsumi Lab for helping me in many small and big ways to carry out my research work smoothly. Lithium ion batteries have brought a lot of convenience and comfort into our everyday life. Any research in this field adds a significant impact at large. I believe lithium-ion batteries have the potential to impact human life at even greater scale than they currently do. Fast charging batteries with long cycle life is one of the fields in maximum demand owing to their applicability in electric vehicles. The prospect of using a vehicle not powered by fossil fuel but delivering equivalent capability to a fossil fuel powered vehicle inspired me to carry out my research in this field of 'Fast Charging Lithium-ion Batteries". I intend to dedicate my future research endeavors in this field.

令和3年7月6日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2021/07/06-1.html応用物理学領域の麻生助教と環境・エネルギー領域の桶葭准教授の研究課題が旭硝子財団の研究助成に採択

公益財団法人 旭硝子財団の研究助成「物理・情報分野 研究奨励」に応用物理学領域 麻生 浩平助教、「化学・生命分野 若手継続グラント」に環境・エネルギー領域 桶葭 興資准教授の研究課題が採択されました。

旭硝子財団は、次世代社会の基盤を構築するような独創的な研究への助成事業を通じて、人類が真の豊かさを享受できる社会および文明の創造に寄与しています。

「研究奨励」プログラムでは、若手研究者による基礎的・萌芽的な研究が支援されます。また、「若手継続グラント」プログラムでは、過去3年間に同財団の「研究奨励」プログラムを終了した若手研究者の中から意欲と提案力のある将来有望な研究者が選抜され、研究が支援されます。

*詳しくは、旭硝子財団ホームページをご覧ください。

「物理・情報分野 研究奨励」

【研究者名】応用物理学領域 麻生 浩平助教

■採択期間

令和3年4月1日~令和5年3月31日

■研究課題

固体内イオン伝導の解明に向けた電子顕微鏡とデータ科学による動的解析

■研究概要

リチウムイオン電池では、充放電に伴って電池内部をリチウムイオンが移動していきます。しかし、イオンがどのように移動していくのかは未だによく分かっていません。そこで本研究では、ナノメートル程度の空間スケール、かつ従来よりも短い時間スケールでリチウムイオンのダイナミクスを可視化することを目指します。実験手法として、電池を動作させて電気特性を測定しながら電池の構造を観察する、オペランド電子顕微鏡法を用います。オペランド電子顕微鏡像は大量の画像からなる動画として得られるため、手動での解析は困難です。そこで、動画からイオンの移動に関わる情報のみを抽出するために、データ科学の手法を活用します。リチウムイオンは電池内部でどのように動いていくのかという問いに対して、これまでにない実験的な知見を与えられると期待しています。

■採択にあたって一言

旭硝子財団、ならびに選考委員の皆様に心から感謝いたします。本研究を進めるにあたり数々のご協力を頂きました研究室の方々、ナノマテリアルテクノロジーセンターの皆様、および共同研究者の皆様方に感謝申し上げます。

「化学・生命分野 若手継続グラント」

【研究者名】環境・エネルギー領域 桶葭 興資准教授

■採択期間

令和3年4月1日~令和6年3月31日

■研究課題名

多糖の非平衡環境下における時空間マター

■研究概要

ソフトマテリアルの散逸構造はシンプルな数式で表現されるが、過渡的現象の議論にとどまっており、材料化には困難を極めています。これに対し本研究では、多糖の非平衡環境下における界面現象を時空間的に解明します。これによって、生体組織の幾何学構造形成に倣ったマテリアルデザインが拓かれると同時に、高分子科学、コロイド科学、流体科学などを背景としたバイオミメティクス戦略の展開が期待できます。

■採択にあたって一言

採択頂き大変嬉しく存じます。旭硝子財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また共同研究者の皆様、および研究室の皆様に深く感謝申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様、誠心誠意励んで参ります。

令和3年5月14日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2021/05/14-2.html物質化学領域の松村研究室の論文が国際学術誌の表紙に採択

物質化学領域の松村 和明教授、ラジャン ロビン助教らの論文が英国王立化学会(RSC)刊行のMaterials Advances誌の表紙(Back cover)に採択されました。

本研究は科研費および科学技術振興機構(JST)「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」の支援により行われました。

■掲載誌

Materials Advances, 2021, 2, 1139-1176 掲載日2021年1月15日

■著者

Robin Rajan*, Sana Ahmed, Neha Sharma, Nishant Kumar, Alisha Debas, and Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Review of the current state of protein aggregation inhibition from a materials chemistry perspective:special focus on polymeric materials

■論文概要

タンパク質の凝集抑制効果を持つ物質について、特に高分子化合物を中心にその合成方法や機能、応用などをまとめた総説論文です。神経変性疾患の治療や予防、バイオ医薬品の生産プロセスの効率化などに期待出来る最新の研究成果をまとめています。

表紙詳細:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ma/d1ma90025k#!divAbstract

論文詳細:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ma/d0ma00760a#!divAbstract

令和3年3月3日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2021/03/03-1.html高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序を解明-再生組織などの長期保存技術の開発に貢献-

|

北陸先端科学技術大学院大学 理化学研究所 |

高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序を解明

-再生組織などの長期保存技術の開発に貢献-

ポイント

- 高分子化合物による細胞の凍結保護効果の機序の一端を解明。

- 細胞凍結保護効果を説明するため初めて固体NMRの手法を応用し、細胞の脱水制御に伴う細胞内氷晶抑制効果を説明した。

- この手法を利用することで、新しい効果的な凍結保護物質の分子設計が可能となり、再生医療分野などへの応用が期待できる。

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科物質化学領域 松村和明教授、ラジャン・ロビン助教、理化学研究所放射光科学研究センターNMR先端応用・外部共用チーム 林文晶上級研究員、長島敏雄上級研究員らの研究グループは、高分子化合物による細胞の凍結過程における保護作用機序を明らかにした。 本研究成果は、細胞への毒性や分化への影響が低い凍結保護高分子の設計指針を明らかとすることで、再生医療分野で必要とされる幹細胞や再生組織などの効率的な凍結保存技術の開発に貢献することが期待できる。 本研究成果は、Springer Nature発行の科学雑誌「Communications Materials」誌に2021年2月9日オンライン版で公開された。なお、本研究は日本学術振興会科研費、キヤノン財団、文部科学省大学連携バイオバックアッププロジェクト、文部科学省先端研究施設共用促進事業の支援を受けて行われた。 |

【研究の背景】

医学生物学研究に必要な細胞は、細胞バンクなどから凍結状態で入手できる。細胞の凍結保存技術自体は1950年代に確立されており、おもにジメチルスルホキシド(DMSO)[*注1]が保護物質として細胞懸濁液に添加され、液体窒素温度にて凍結保存されている。一般的な樹立細胞などは既存の保存技術で問題なく保存可能な細胞が多いが、受精卵などの生殖細胞、ES細胞やiPS細胞[*注2]などの特殊な幹細胞などの中には凍結保存が困難なものが多く、効率的な保存技術の開発が望まれている。また、汎用保護剤であるDMSOは毒性があり、分化[*注3]への影響もあることから再生医療分野では代替の物質の開発が望まれているが、この半世紀ほどは新しい凍結保護物質の報告はほとんど見られなかった。高分子系の保護物質は細胞膜を容易には透過しないため、細胞への毒性や分化への影響を低くすることが可能である一方、細胞外から凍結保護を行うということから開発は困難とされてきた。2009年に松村らが両性電解質高分子[*注4]による凍結保護作用を発表し[1]、その後、多くの細胞種で凍結保護効果が確認されてきた。また、急速に凍結することで細胞内外の水の結晶化を抑制するガラス化保存技術[*注5]にも両性電解質高分子が利用され、受精卵や胚[2]や軟骨細胞シート[3]、スフェロイド[*注6] [4]などの保存に成功した。また、高分子化合物による凍結保護物質の報告は世界中で近年になって非常に多く行われており、多くの分野での応用が期待されている。しかしながら、その具体的なメカニズムはわかっていない。

【研究成果と手法】

これまでDMSOなどの低分子による細胞膜透過性の凍結保護物質については、細胞内の水の結晶化を抑制することが主な機序として報告されてきている。しかし、高分子凍結保護剤の細胞外からの保護作用の機序は詳細にはわかっておらず、最近の論文では細胞外の氷の結晶(氷晶)の成長抑制作用と説明されている。確かに氷晶は物理的に細胞を破壊するため、その抑制が重要であることは間違いがないが、一方で、細胞内に大きな氷晶が形成されることは、細胞内小器官の破壊を伴う致命的なダメージを与えるとされているため、細胞内氷晶の形成が抑制されていることが考えられる。細胞内氷晶の形成については、一般的には顕微鏡などで観察されるが、凍結時の細胞内の現象を正確に捉えることが難しいため、はっきりしたことは分からない状況であった。

研究グループらは、両性電解質高分子溶液の凍結保護の分子メカニズムを調べるため、固体NMR[*注7]の手法を初めて応用し、凍結保護という複雑かつ多面的な現象の特徴を塩や水、高分子の運動と状態からの視点で解き明かすことに成功した。

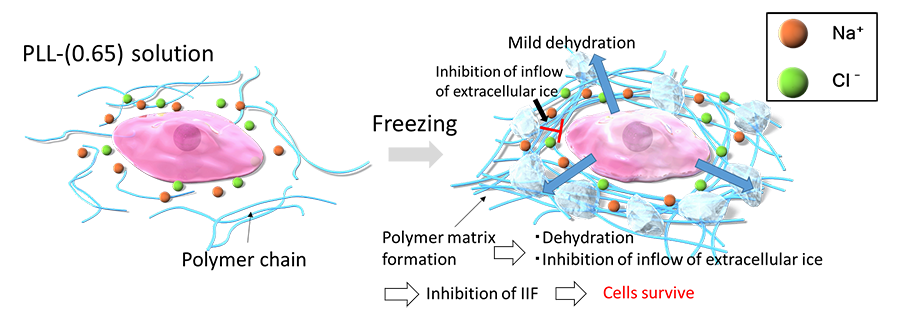

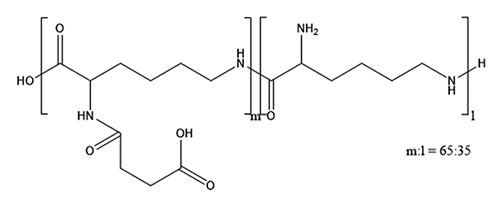

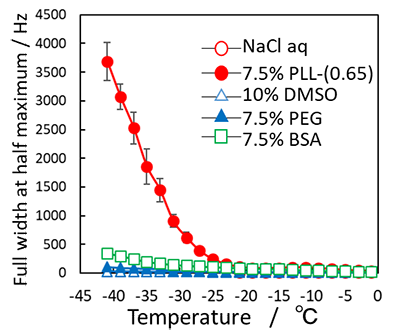

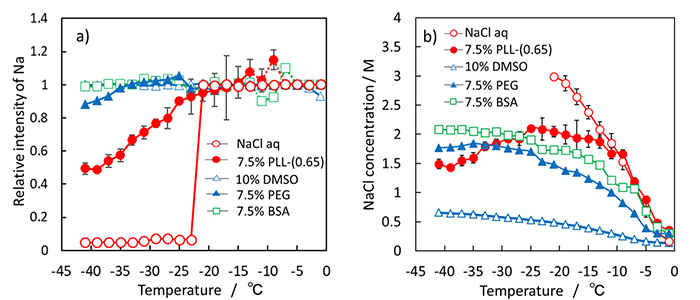

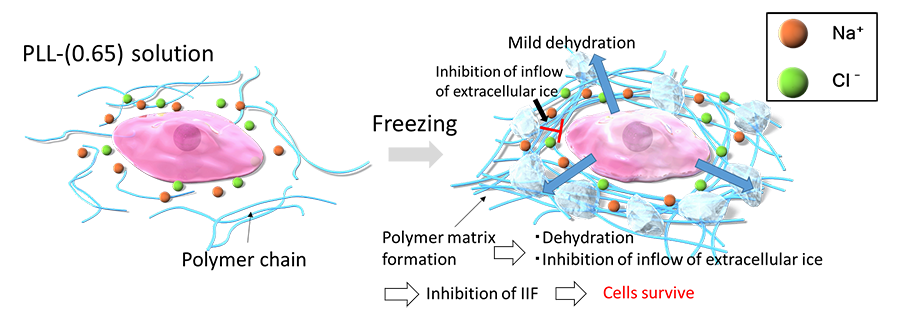

両性電解質高分子であるカルボキシル基導入ポリリジン(PLL-(0.65) (図1))溶液、比較対象として、凍結保護効果の高いDMSO溶液、凍結保護効果のあまり見られないアルブミン(BSA)溶液、ポリエチレングリコール(PEG)溶液、保護効果のない生理的食塩水について、0℃から-41℃までの水分子および塩(イオン)の運動性を固体NMR測定により評価した。その結果、低温時の水の運動性がPLL-(0.65)溶液において他の溶液に比べ顕著に抑制され粘性が上昇することがわかった(図2)。凍結条件下では、この粘性の高いポリマー溶液が細胞の周辺を取り囲むことにより、細胞内への氷晶の侵入による細胞内氷晶形成を抑制していることが示唆される。また、PLL-(0.65)溶液中では高分子鎖にNaイオンがトラップされ、低温域でのNaイオンの運動性が低下していることも確認された(図3)。これにより、浸透圧に寄与するNaイオンの濃度がPLL(0.65)溶液において低下し、急激な脱水を抑制し、温和な条件でかつ十分に細胞内を脱水できる最適条件を達成していることが細胞内氷晶の形成の抑制を示唆する結果となった。これらの機序を図4に模式図として表す。低温時に高分子が塩や水を包含した会合体を形成し、それらの運動性が低下することで温和な条件でかつ十分に脱水が起こると共に、細胞外溶液の粘性の上昇に伴う細胞外氷晶の成長も抑えられ、結果的に細胞内氷晶の形成が抑制されることが細胞の凍結保護を可能としていることが考えられる。この機序は細胞内に浸透する既存の凍結保護剤と異なることから、新たな機序に基づく凍結保護剤の開発につながる研究成果である。

【今後の展開】

固体NMR測定により高分子や塩、水の分子運動の観点から細胞凍結保護高分子の新規機序について考察することが可能となった。この手法により効果の高い凍結保護剤の設計指針が得られることが期待される。また、細胞だけでなく、再生組織などの2次元3次元の生体組織などの効率的な保存法、保存剤の開発に役立つことが期待できる。

図1 本研究で使用した両性電解質高分子であるカルボキシル化ポリリジンの構造。PLL-(0.65)は、コハク酸付加部位(m)が65%であるものを示す。 |

図2 1H NMRの水のピーク幅の温度依存性。PLL-(0.65)に顕著な広幅化が見られ、低温での粘性の急上昇が確認された。 |

図3 a) 23Na NMRのピーク面積から、各溶液中の凍結下、氷と共存する溶液状態にあるNaイオンの量を評価した。凍結下のPLL-(0.65)溶液において、溶液として振舞うNaイオンの量が低下した。b)Naイオン量から系中のNaCl濃度を計算した結果。PLL-(0.65)溶液中のNaCl濃度は温度低下と共に速やかに上昇し、低温下で緩やかに下降する。これは速やかかつ適度な細胞の脱水による細胞内氷晶形成の抑制を示唆している。 |

図4 PLL-(0.65)溶液による細胞の凍結保護効果の模式図。低温凍結下、1) 高分子が高い粘性を持つ会合体(マトリックス)を形成することで、細胞外からの氷核の流入を阻止し、2) 塩や水をマトリクス内にトラップすることにより、凍結後の脱水を温和な条件で制御するという2つの効果で細胞内の氷晶形成を抑制している。また、マトリックス形成による粘度上昇は、氷晶が細胞膜を刺激する事による細胞内氷晶形成も抑制していることが示唆された。 |

【参考文献】

[1] Matsumura K, Hyon SH, Polyampholytes as low toxic efficient cryoprotective agents with antifreeze protein properties. Biomaterials 30, 4842-4849 (2009)

[2] Kawasaki Y, Kohaya N, Shibao Y, Suyama A, Kageyama A, Fujiwara K, Kamoshita M, Matsumura K, Hyon S-H, Ito J, Kashiwazaki N. Carboxylated ε-poly-L-lysine, a cryoprotective agent, is an effective partner of ethylene glycol for the vitrification of embryos at various preimplantation stages. Cryobiology, 97, 245-249 (2020)

[3] Hayashi A, Maehara M, Uchikura A, Matsunari H, MatsumuraK, Hyon SH, Sato M, Nagashima H. Development of an efficient vitrification method for chondrocyte sheets for clinical application. Regenerative Therapy, 14, 215-221 (2020)

[4] Matsumura K, Hatakeyama S, Naka T, Ueda H, Rajan R, Tanaka D, Hyon SH. Molecular design of polyampholytes for vitrification-induced preservation of three-dimensional cell constructs without using liquid nitrogen. Biomacromolecules, 21, 3017-3025 (2020)

【用語解説】

注1 ジメチルスルホキシド(DMSO)

分子式C2H6SOの有機溶媒の一種。実験室レベルから工業的規模に至るまで広く溶媒として使用される他、10%程度の溶液は細胞の凍結保存として使用されている。

注2 ES細胞やiPS細胞

多能性幹細胞の一種。ES細胞は胚性幹細胞、iPS細胞は人工多能性幹細胞の略である。生体外にて、理論上ほぼすべての組織に分化する分化多能性を保ちつつ、ほぼ無限に増殖させることができるため、有力な万能細胞の一つとして再生医療への応用が期待されている。現在はDMSOを使用した保存液で保存されているが、DMSOの分化への影響が危惧される。

注3 分化

多細胞生物において、個々の細胞が構造機能的に変化すること。

注4 両性電解質高分子

一分子中にプラスとマイナスの電荷を共にもつ高分子化合物。

注5 ガラス化保存技術

受精卵などの保存によく用いられている超低温保存の一つ。凍結時においても氷の結晶を形成しにくい溶質濃度の高いガラス化液を用い、保存した細胞が氷による物理的傷害を受けにくい。

注6 スフェロイド

三次元的な細胞のコロニーで、再生医療の組織形成のビルディングブロックとして期待されている。

注7 固体NMR

固体NMRとは固体試料を観測対象とした核磁気共鳴 (NMR) 分光法で、方向依存的な異方性相互作用の存在のため共鳴線の線幅が広いのが特徴である。通常、共鳴線の先鋭化のため、試料を静磁場に対してマジック角(54.7°)傾けて、超高速で回転(MAS:Magic Angle Spinning)させて測定を行う。本研究では、温度制御装置を備え付けた固体MAS検出器により、プロトンとナトリウムの核磁気共鳴スペクトルを測定し、低温時の水やNaイオン、高分子の運動性について議論した。

【論文情報】

| 掲載誌 | Communications Materials(Springer Nature) |

| 論文題目 | Molecular mechanisms of cell cryopreservation with polyampholytes studied by solid-state NMR |

| 著者 | Kazuaki Matsumura, Fumiaki Hayashi, Toshio Nagashima, Robin Rajan,Suong-Hyu Hyon |

| 掲載日 | 2021年2月9日10時(英国時間)にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s43246-021-00118-1 |

令和3年2月9日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2021/02/post_588.html学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士後期課程1年(発表時は本学博士前期課程2年)、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩をはかり、学術、文化と産業の発展に資することを目的とした学会です。

研究奨励賞は、その中でも耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的に、優れた発表を行った発表者に授与されるものです。

■受賞年月日

令和2年2月21日

■研究タイトル

マイクロプレート法と遺伝的アルゴリズムを用いたポリスチレンの光安定化

■発表者名

瀧本 健

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、配合した安定化剤を材料に添加する手段が有効ですが、配合の最適化は光劣化試験のスループットと配合の組合せ爆発によって困難とされてきました。そこで本研究では、新規プロトコル(マイクロプレート法)を考案することで莫大なサンプル量の実験を並列・自動化し、遺伝的アルゴリズムと併用して配合探索を行うことでスループットの大幅な改善に成功しました。また、安定化剤の組み合わせ効果を解析することで相乗効果が高い組合せを含むことが配合性能において最も重要であることを明らかにしました。

■受賞にあたって一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変嬉しく思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池教授をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和2年10月28日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/10/28-1.htmlNEDO「ムーンショット型研究開発事業」研究開発プロジェクトに採択

|

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |

|

このたび、北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)ら8機関による提案研究が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「ムーンショット型研究開発事業※」におけるムーンショット目標4「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」の達成を目指す研究開発プロジェクトに採択されました。

1)ON型光スイッチ:陸域の生活圏では材料として安定ですが、投棄後に海洋流出するまでの過程で生じる表面損傷などにより太陽光がプラスチック内部に届き生分解が始まる(ON)スイッチです。 2)OFF型光スイッチ:蛍光灯や太陽光暴露のある状態では生分解が抑制(OFF)され、海中・海底・コンポストなどの暗所の環境で生分解が始まるという「光スイッチ」です。 3)また、これらを具有させたON/OFF型という理想的システムも同時に提案します。 さらには、海洋生物が誤飲したり周りまわって人間の食料中に混ざり込んでも消化管内で物理的障害や化学的毒性を生じない「食せるプラスチック」の開発も目指します。 2030年にはこれらの海洋実環境における分解性を証明し衣料品やビニール袋などの試作品を作製します。さらに、上記のシステムは広範囲のプラスチックに適用できるため、2050年までにはさらに多くのプラスチックへと展開し様々な種類や形態の光スイッチ型分解性プラスチック製品へと展開します。本プロジェクトは、二酸化炭素の固定化、炭素循環および窒素循環などの概念を取り入れた統合的な地球環境保全・再生に資するものです。加えて、本プロジェクトは、成熟期に差し掛かってきた我が国の石油化学産業をバイオ化学産業に業態転換せしめ、新たな成長に向けたパラダイムチェンジ型イノベーションの一端を担う可能性を有します。 |

<参 考>

1 ムーンショット型研究開発制度

本制度の詳細については、以下を参照

https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html

2 ムーンショット目標

2020年1月CSTIにおいてムーンショット目標1~6が決定。2020年7月には健康・医療戦略推進本部においてムーンショット目標7が決定

目標1:2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現

目標2:2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現

目標3:2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現

目標4:2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現

目標5:2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な

食料供給産業を創出

目標6:2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現

目標7:2040年までに、主要な疾患を予防・克服し100歳まで健康不安なく人生を楽しむための

サステイナブルな医療・介護システムを実現

3 NEDOムーンショット型研究開発事業の採択結果

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101346.html

令和2年9月7日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/09/7-1.htmlナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ -ガン幹細胞制御技術に向けて-

ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ

-ガン幹細胞制御技術に向けて-

ポイント

- ナノテクノロジーと遺伝子工学を利用し、細胞やマウス体内のガン幹細胞性を制御することに成功

|

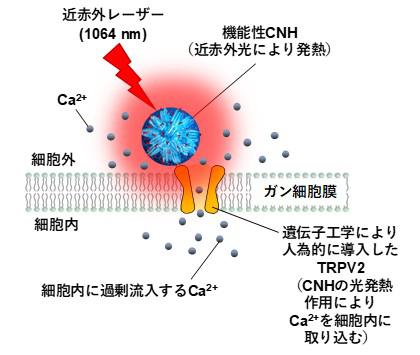

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の都 英次郎准教授の研究グループは、ウシの角に似た炭素分子「カーボンナノホーン」(CNH)*1と遺伝子工学を使ってマウス体内のガン幹細胞性を制御する技術の開発に成功した。

再発と転移を繰り返す治療抵抗性のガン幹細胞を体内から排除可能な治療法が望まれている。本研究では、生体透過性の高い近赤外レーザー光*2でCNHが容易に発熱する性質(光発熱特性)*3と52℃以上の温度になるとカルシウムイオンを細胞内に取り込むTransient Receptor Potential Vanilloid 2(TRPV2)*4というタンパク質に着目した。遺伝子工学的手法によりTRPV2を導入したガン細胞にCNHの光発熱特性を作用させたところ、細胞内に過剰のカルシウムイオンが流入し、標的とするガン細胞が選択的かつ効果的に死滅することが明らかとなった(図1)。また、マウスを用いた実験で本手法がガン幹細胞性の制御に有用であることも分かった。本手法を利用すれば体外からレーザー光を照射し、その熱で患部を狙い撃ちできるほか、治療の難しいガン幹細胞の予防・治療法にも道が開けると期待している。 本成果は、2020年8月17日に英国科学誌「Nature Communications」のオンライン版に掲載された。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと、国立研究開発法人産業技術総合研究所と行われた共同研究によるものである。 |

図1. 機能性CNHとTRPV2によるガン細胞殺傷メカニズム

【論文情報】

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 論文題目 | Photothermogenetic inhibition of cancer stemness by near-infrared-light-activatable nanocomplexes |

| 著者 | Yue Yu, Xi Yang, Sheethal Reghu, Sunil C. Kaul, Renu Wadhwa, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2020年8月17日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s41467-020-17768-3 |

【用語説明】

*1 カーボンナノホーン(CNH)

直径は2~5 nm、長さ40~50 nmで不規則な形状を持つ。数千本が寄り集まって直径100 nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬品の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めている。

*2 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

*3 光発熱特性

数多くあるナノカーボン材料の特性の一つであり、レーザー光やカメラのフラッシュにより容易に発熱する特性のこと。

*4 Transient Receptor Potential Vanilloid 2(TRPV2)

細胞膜に存在するタンパク質の一種。52℃以上の温度によって活性化し、細胞内へカルシウムイオンを流入する。

令和2年8月17日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/08/17_2.html学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第30回研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士前期課程2年、物質化学領域、谷池研究室)がマテリアルライフ学会第30回研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。今回、41件の研究発表があり、そのうち5名の発表者が研究奨励賞を受賞しました。

■受賞年月日

令和元年7月5日

■研究タイトル等

マイクロプレートを用いた高分子材料の安定化に関する耐光性評価

■研究者、著者名

瀧本 健、中山 超、竹内 健悟、谷池 俊明

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、安定化剤を高分子材料中に添加する手法が一般に用いられます。各材料に対する安定化剤の性能を評価するためには、膨大な数の光劣化試験が必要ですが、1回に加速試験を行える検体数が限られており、劣化検出のための分析も逐次的であることが課題でした。そこで本研究では、マイクロプレートを用いた新規ハイスループットプロトコルを考案し、加速試験・劣化検出の並列化によって耐光性評価に関する実験のスループットの向上に成功したことを報告しました。

■受賞にあたっての一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変光栄に思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池准教授、竹内客員研究員、中山超氏をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和元年8月7日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/08/07-1.html学生の中山さん、修了生の北村さんと物質化学領域の谷池准教授、和田特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞

学生の中山 超さん(博士後期課程3年、物質化学領域、谷池研究室)、修了生の北村 太志さん(平成30年3月博士前期課程修了)と物質化学領域の谷池 俊明准教授、和田 透特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

マテリアルライフ学会総説賞は、編集委員による厳正なる評価を基に、優れた論文の発表者に授与されます。また、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に貢献することが期待される論文に与えられるものです。

■受賞年月日

令和元年7月4日

■論文タイトル

ハイスループット化学発光イメージングと機械学習を併用した安定化剤配合の探索

■著者

中山超、北村太志、谷池俊明、和田透

■論文概要

高分子材料の長寿命化において安定化剤配合の検討は最も効果的な手段でありますが、莫大な安定化剤の組み合わせの中から効果的な配合を探索すること、安定化剤を添加した材料の寿命評価時間短縮が最大の課題でした。本研究では安定化剤配合の探索手段として、機械学習である遺伝的アルゴリズムと100検体同時の寿命評価が可能なハイスループット化学発光イメージング(HTP-CLI)を併用し、有効性の高い配合の特徴を進化させていくことで、効率的に配合の性能を向上させていくことを提案しました。

■受賞にあたっての一言

今回、このような賞をいただき大変光栄に思います。本発表において熱心なご指導を頂いた谷池准教授、和田特任助教、北村太志氏、装置を開発した荒谷尚樹氏および激励を頂いた研究室の皆様には心より感謝申し上げます。

令和元年7月11日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/07/11-2.htmlイムノクロマト診断薬の高感度化、迅速診断化に有効な金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製

イムノクロマト診断薬の高感度化、迅速診断化に有効な

金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製

ポイント

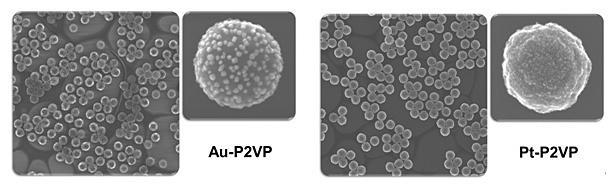

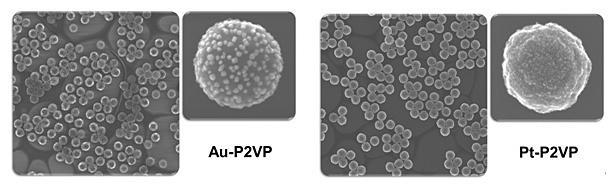

- 金および白金ナノ粒子をラテックス粒子にそれぞれ約200個、25,000個担持させた金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子の合成に成功

- 合成した金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を用いたイムノクロマトは、金コロイドとの比較において最大64倍の感度向上を示した。

- 金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子は、ビオチン-アビジン結合を利用することにより、様々な抗体、バイオマーカーを粒子表面にコーティング可能であることを示唆した。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、新日鉄住金化学株式会社総合研究所(新日鉄住金化学株式会社と新日鉄住金マテリアルズ株式会社は経営統合し、2018年10月1日より日鉄ケミカル&マテリアル株式会社となります)と連携し、医療診断薬(イムノクロマト)の高感度化・迅速診断化に有効な金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を創製しました。 イムノクロマト注)は、特別な設備が不要なハンディータイプのデバイスであり短時間に目視判定ができるため、 その簡便性・迅速性をメリットとして先進国から発展途上国まで世界の様々な医療現場において重要な検査手法として利用されています。しかしながら、イムノクロマトの感度は十分とは言えず、現状では検体中の抗原やバイオマーカーが比較的豊富に存在する検査項目に限定されています。また、検査項目の中には、発症初期の抗原濃度が低い場合、判定が不十分なものもあるため、検出感度の向上は非常に重要な課題となっています。このイムノクロマトの感度向上には、標識粒子の発色性が大きく影響します。すなわち、標識粒子の発色性を強くすることにより、イムノクロマトの感度を向上することが可能となります。 この様な背景の中、我々は従来標識粒子として利用されている金や白金ナノ粒子をラテックス粒子に数百~数万個担持させることにより粒子1個当たりの発色性が極めて強い金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子を合成しました。さらに粒子サイズや金属ナノ粒子の担持量を最適化することでイムノクロマトの感度と検出時間を飛躍的に向上することに成功しました。本成果は、アメリカ化学会が発行するACS Applied Materials and Interfaces 誌に2018年9月5日に掲載されました。 本研究の一部は文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業(分子・物質合成)の支援により北陸先端科学技術大学院大学で実施されました。 |

<今後の展開>

本研究で合成した金属ナノ粒子-ラテックスナノコンポジット微粒子の実用化を推進していきます。また、磁性粒子の担持など新しい機能化も検討していきます。一方、この粒子は、イムノクロマトでの利用のみに留まらず多種多様な応用の可能性を持っています。今後、様々な分野での適用検討を行うことで、この粒子の新しいアプリケーションの創製に繋がることを期待しています。

図1 金ナノコンポジット微粒子(左)と白金ナノコンポジット微粒子(右)のSEM写真

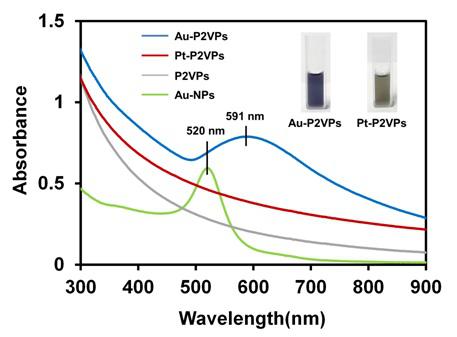

図2 金ナノコンポジット(Au-P2VP:青)と白金ナノコンポジット(Pt-P2VP:赤)の吸収スペクトル。 比較として、担体であるラテックス(P2VP:灰)および金コロイド(AuNP:緑)の吸収スペクトルもプロット。 挿入した写真は、Au-P2VPおよびPt-P2VPの水分散液。尚、Au-P2VP、Pt-P2VP、P2VP(1×109)は同じ粒子数で測定し、AuNPは100倍の粒子数(1×1011)で測定した。

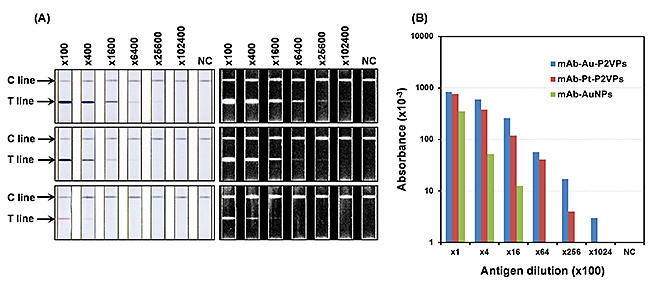

図3 (A)インフルエンザA型で評価した結果。(上)Au-P2VP、(中)Pt-P2VP、および(下)Pt-P2VPを用いたイムノクロマト(640 HAU/mlの抗原を1.0×102〜1.024×105倍に希釈)。左の列はイムノクロマトのカラー写真を示し、右の列はコントラストを強調した黒と白のネガ画像を示す。 NC、C lineおよびT lineは、それぞれネガティブコントロール、コントロールラインおよびテストラインを示す。(B)抗原希釈倍率と吸収スペクトル強度の相関を示したグラフ。

<論文>

| 掲 載 誌 | ACS Applied Materials and Interfaces |

| 論文題目 | Metal (Au, Pt) Nanoparticle-Latex Nanocomposites as Probes for Immunochromatographic Test Strips with Enhanced Sensitivity |

| 著 者 | Yasufumi Matsumura,† Yasushi Enomoto,† Mari Takahashi,‡ Shinya Maenosono‡ †新日鉄住金化学株式会社 総合研究所 ‡北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系 物質化学領域 |

| DOI | 10.1021/acsami.8b11745 |

| 掲 載 日 | 2018年9月5日にオンライン掲載(Just Accepted Manuscript) |

<用語説明>

注)イムノクロマト

抗原抗体反応を利用した迅速検査方法。イムノクロマトは目視で結果を判定することができるため、簡便な方法として、主に細菌やウイルスなどの病原体の検出に用いられています。日本国内では、妊娠検査薬やインフルエンザ検査薬として多く利用されています。

平成30年9月21日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2018/09/21-1.html「BIO tech 2018 内 第15回アカデミックフォーラム」に出展

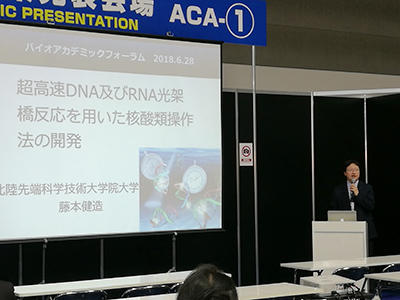

6月27日(水)~29日(金)の3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)にてバイオ・ライフサイエンスに特化した専門技術展「BIO tech 2018(第17回バイオ・ライフサイエンス研究展)」が開催され、同展示会内で催された「第15回アカデミックフォーラム」に、本学から生命機能工学領域の藤本 健造教授が出展しました。

藤本教授は「超高速DNA及びRNA光架橋反応を用いた核酸類操作法の開発」について、本学ブース内にてポスター発表を行いました。また、2日目の6月28日(木)には会場内にて口頭発表を行い、訪れた聴講者で会場は賑わいを見せました。

ポスター発表は3日間通しで行われ、本学ブースには企業や大学、公的研究機関から、約100名の方々が訪れました。本学展示説明者は、展示した研究成果について資料を用いながら分かり易く説明し、来訪者と活発な情報交換を行いました。

口頭発表をする藤本教授

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

平成30年7月4日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/07/04-1.htmlBIO tech 2018 内 第15回アカデミックフォーラムに本学が出展

6月27日(水)~29日(金)の3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)でBIO tech 2018(第17回 バイオ・ライフサイエンス研究展)が開催されます。同展示会内で催される、大学・国公立研究所の研究者がバイオ研究の成果発表を行う「第15回アカデミックフォーラム」に、本学から以下の研究室が出展します。

ご来場の際にはぜひお立ち寄りください。

| 日 時 | 平成30年6月27日(水) 10時30分~18時00分 28日(木) 10時00分~18時00分 29日(金) 10時00分~17時00分 |

| 会 場 | 東京ビッグサイト 東7ホール(東京都江東区有明3-10-1) |

| 出展研究室 | ■生命機能工学領域 藤本 健造 教授 「超高速DNA及びRNA光架橋反応を用いた核酸類操作法の開発」 【ポスター展示ブース】 E-A004 【口頭発表】 日時:6月28日(木) 16:30~17:00 会場:ACA-1 【展示概要】 http://d.bio-t.jp/ja/Expo/4301914/---- |

詳細はこちらをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2018/06/08-1.html物質化学領域の篠原准教授が第67回高分子学会年次大会で広報委員会パブリシティ賞を受賞

物質化学領域の篠原 健一准教授が第67回高分子学会年次大会において広報委員会パブリシティ賞を受賞しました。

公益社団法人高分子学会は、現在、会員数10,000を超える学術団体として、高分子科学の基礎的分野はもとより、機能性ならびに高性能材料などの応用分野、例えば電気、電子、情報、バイオ、医療、輸送、建築、宇宙など幅広い研究分野の会員によって支えられています。高分子学会では、学術や産業界の発展に寄与するために、年次大会、高分子討論会、ポリマー材料フォーラムの中から、高分子の研究開発に大きな影響を与える研究発表の内容について広報活動を行っており、広報委員会がプレスリリースのために選定したものに対して、パブリシティ賞を授与することになっています。

この高分子学会広報委員会パブリシティ賞はその発表内容が学術、技術、又は産業の発展に寄与するものであり対外的に発表するにふさわしいと認められたものです。(第67回高分子学会年次大会:総計1,514件のうち、11件)

参考:http://main.spsj.or.jp/koho/koho_top.php

■受賞年月日

平成30年5月8日

■タイトル

ポリマー1分子の直視:らせん高分子鎖に沿って分子が歩行する現象の全原子MDシミュレーション

■研究の概要

ナノマシンは、分子レベルで動作する微小な機械です。既に篠原准教授らは、らせん高分子鎖の上を動くナノマシン・分子モーターの発見をしていますが、今回、並列計算機を用いた全原子分子動力学(MD)シミュレーションによって、このモーター分子が室温の液中でレール分子鎖と相互作用して動く様子を原子スケールで可視化することに成功しました。 この新手法は分子モーターの設計指針を明確化し人工筋肉など新動力の開発に繋がります。

■受賞にあたって一言

私共のポリマー1分子研究が高く評価され大変嬉しく思います。この一連の研究は、生物物理学分野における生体分子モーターの1分子研究に触発されたものであり、異分野を融合する研究の醍醐味を日々味わっています。また、全原子MD計算は、本学情報社会基盤研究センターの並列計算機を使用して実施いたしました。この場を借りて感謝申し上げます。

平成30年5月17日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/05/17-1.html物質化学領域の松村准教授らの研究成果がWiley社発刊の国際学術誌 Macromolecular Rapid Communications(IF:4.265)のfront coverに採択

物質化学領域の松村和明准教授らの研究成果がWiley社発刊の国際学術誌 Macromolecular Rapid Communications (IF:4.265)のfront coverに採択されました。

■掲載誌

Macromolecular Rapid Communications (Wiley-VCH) 2017. 38, 1700478

■著者

Robin Rajan (博士研究員), Kazuaki Matsumura*

■論文タイトル

Tunable Dual-Thermoresponsive Core-Shell Nanogels Exhibiting UCST and LCST Behavior

■論文概要

コアがPolyN-isopropylacrylamide、シェルがPolysulfobetaineで構成されたコアシェル型ナノゲルを創出し、低温と高温で相転移を起こす二段階温度応答性を示すことを示しました。本学のSTEM-EDXを用いることでコアシェル型の構造が明らかとなり、その構造を変化させることにより温度応答性を制御することにも成功しました。

このような材料は、温度を変化させることで多段階の薬物放出を制御出来る材料として期待でき、高分子化学およびバイオマテリアルの分野で注目されています。

詳細:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/marc.201700478/full

平成29年11月22日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2017/11/22-1.html