研究活動の検索

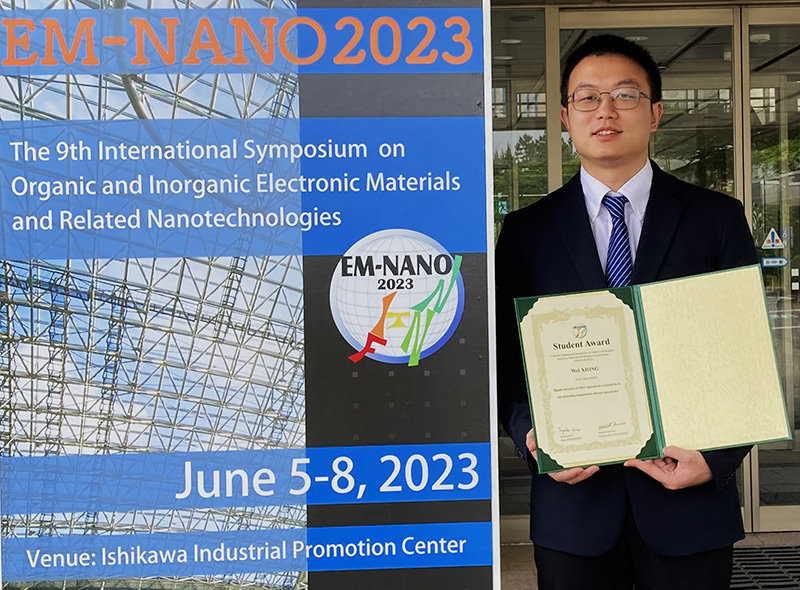

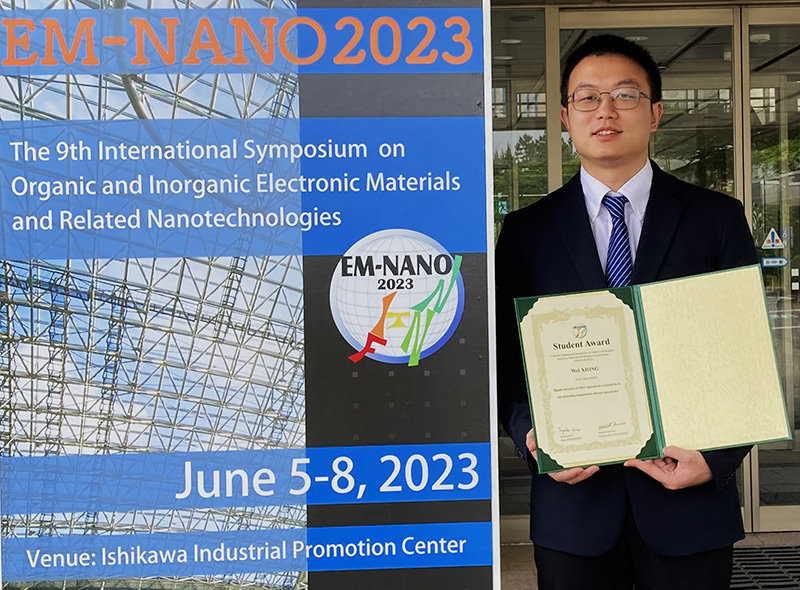

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生のXIONGさんが、国際シンポジウムEM-NANO2023においてStudent Awardを受賞

学生のXIONG, Weiさん(博士後期課程2年、ナノマテリアル・デバイス研究領域、大島研究室)が第9回有機・無機エレクトロニクス材料とナノテクノロジーに関する国際シンポジウム(EM-NANO2023)において、Student Awardを受賞しました。

EM-NANO2023は令和5年6月5日~8日にかけて金沢市で開催されました。先端的な材料やそれを用いたデバイスに関する研究に関する講演が約300件あり、そのうち、学生発表が約140件ありました。この中で優れた発表を行った学生10名に対し学生優秀賞が授与されました。

*参考:The 9th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO2023)

■受賞年月日

令和5年6月7日

■研究題目、論文タイトル等

引張り変形のその場透過電子顕微鏡法によるMoS2ナノシートのリップル構造評価

■研究者、著者

XIONG, Wei

■受賞対象となった研究の内容

2次元材料の構造的な新しさの一つに、2次元材料の伸縮による原子レベルの波紋構造の形成がある。しかし、このような構造に関する実験的な報告はほとんどない。

本研究では、2つの電極間に吊り下げたMoS2ナノシートを伸張できるin-situ透過型電子顕微鏡(TEM)ホルダーを開発し、MoS2ナノシートの原子レベルの波紋構造を観察することに成功した。得られたTEM像を解析したところ、波紋構造はアームチェア方向に沿って形成されていることがわかった。幾何学的位相解析(GPA)法を用いてTEM像を解析することで、波紋構造の周期と振幅を推定することができた。0.26%、0.51%、0.77%、1.02%の引張ひずみでリップル構造の周期と振幅を推定した。その結果、MoS2ナノシートは引っ張りに対して非線形な力学応答を示すことがわかった。

■受賞にあたって一言

It's my honor to receive the "Student Award" in EM-NANO2023. Participating in this academic conference has benefited me a lot. I have listened to many excellent presentations and read many creative posters at this conference. The experiences and conversations during this trip made me think more deeply about my research. I will also put the inspiration and ideas I got at this conference into practice in my future experiments. For this honor, I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Prof. Yoshifumi Oshima, his profound knowledge gave me strong support in my study and research, his peaceful personality made me feel no pressure to get alone with him in life. I also want to thank Dr. Lilin Xie, a graduate of our lab, his research work has given me great convenience and confidence, and it has a great weight in this award I have received. Also, I'd like to thank assistant professor Kohei Aso and the laboratory members for their help in my life, study and research.

令和5年6月15日

リチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する新しいナノシート系負極活物質の開発

リチウムイオン2次電池の急速充放電を実現する新しいナノシート系負極活物質の開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池開発において、急速充放電技術の確立は急を有する課題となっている。

- TiB2(二ホウ化チタン)粉末のH2O2による酸化処理、遠心分離、凍結乾燥により簡便に得られる二ホウ化チタンナノシートをリチウムイオン2次電池の負極活物質として適用した。

- 二ホウ化チタンナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルで充放電挙動を評価した結果、比較的低い充放電レートの0.025 Ag-1では約380 mAhg-1の放電容量を示した。

- 当該アノード型ハーフセルにおいて、1 Ag-1 (充電時間約10分)の電流密度では、174 mAhg-1の放電容量を1000サイクル維持した(容量維持率89.4 %)。さらに超急速充放電条件(15~20 Ag-1)を適用すると、9秒~14秒の充電で50~60 mAhg-1の放電容量を10000サイクル維持するに至り(容量維持率80%以上)、高い安定性が確認された。

- 急速放充電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見紀佳教授(物質化学フロンティア研究領域)、ラージャシェーカル バダム元講師(物質化学フロンティア領域)、アカーシュ ヴァルマ元大学院生(博士前期課程修了)、東嶺孝一技術専門員らの研究グループとインド工科大学ガンディナガール校カビール ジャスジャ准教授、アシャ リザ ジェームス大学院生は、リチウムイオン2次電池*1において二ホウ化チタンナノシートの負極活物質への適用が急速充放電能の発現に有効であることを見出した。 |

【研究の内容と背景】

リチウムイオン2次電池開発において、急速充放電技術の確立は急を有する課題となっている。しかしながら、その実現には固体中のリチウムイオンの拡散速度の向上や電極―電解質界面の特性、活物質の多孔性などの諸ファクターの検討を要している。これまで急速充放電用途のナノ材料系負極活物質としては、チタン酸リチウムのナノシートや酸化チタン/炭素繊維コンポジットなどが検討されてきたほか、新しい2次元(2D)材料*2への関心が広がりつつあり、グラフェン誘導体や金属カーバイド系材料にも検討が及んでいる。

本研究においては、TiB2(二ホウ化チタン)のH2O2による酸化処理、遠心分離、凍結乾燥による簡便なプロセスで作製可能なTiB2ナノシートをリチウムイオン2次電池負極活物質として適用し、アノード型ハーフセルを構築して急速充放電能について検討した。

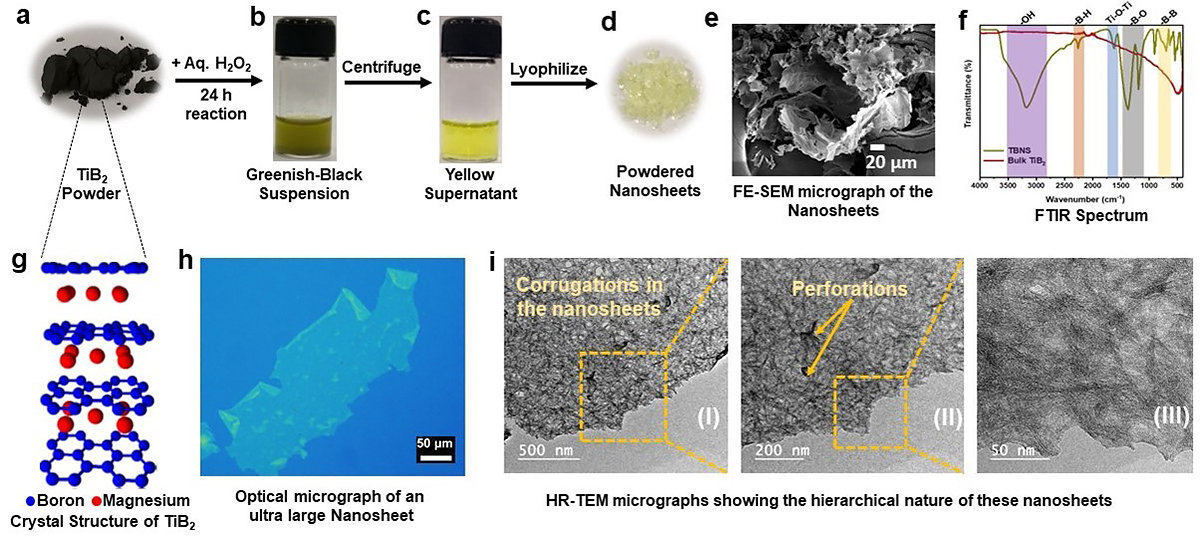

合成は、共同研究者であるインド工科大学准教授カビール氏らが報告している手法*3に従い、TiB2粉末を過酸化水素水と脱イオン水との混合溶液に懸濁させ、24時間の攪拌後に遠心分離し、上澄みを-35oCで24時間凍結させた後に72時間凍結乾燥することにより粉末状のTiB2ナノシートを得た(図1)。得られた材料のキャラクタリゼーションは前述の手法に従い、XRD、HRTEM、FT-IR、XPS等の各測定により行った。

電池セルの作製において、負極の組成としてはTiB2ナノシートを55 wt%、アセチレンブラックを35 wt%、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を10 wt%を用い、NMP(N-メチルピロリドン)を溶媒とした懸濁液から銅箔集電体にコーティングした。電解液としては 1.0 M LiPF6 のEC/DEC (1:1 v/v)溶液を用い、対極にはリチウム箔を用いた。

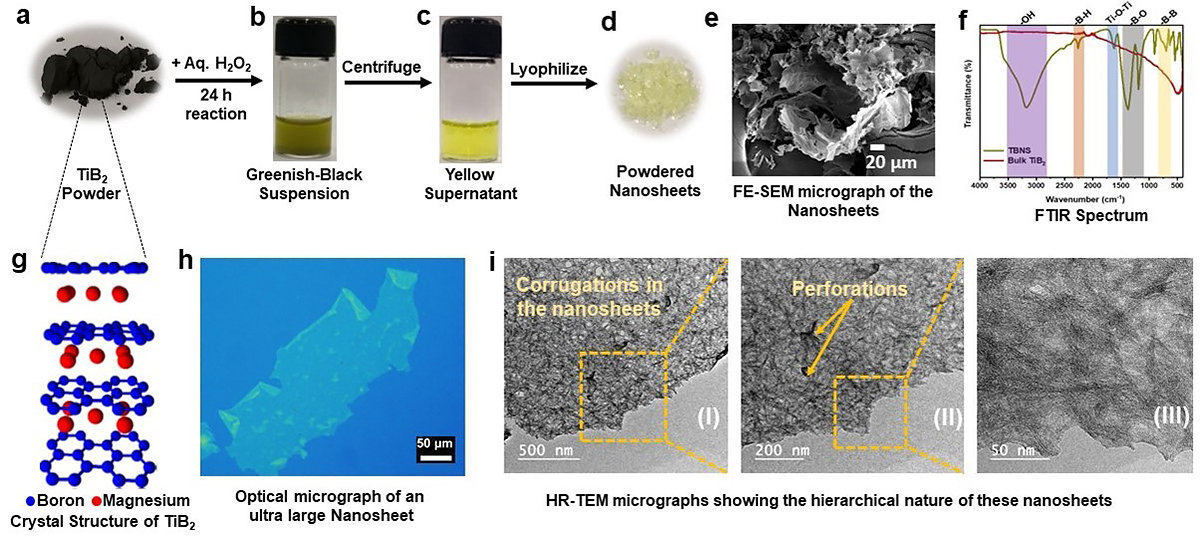

TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセル*4のサイクリックボルタモグラム(図2)においては、第一サイクルにおいてのみ0.65 V (vs Li/Li+)に電解液の分解ピークが現れたが、それ以降は消失した。リチウム脱離に相当するピークは2つ観測され、0.28 Vにおけるピークはリチウムが複数インターカレートしたTiB2からの脱リチウムピーク、0.45VにおけるピークはTiB2の再生に至る脱リチウムピークにそれぞれ相当する。約1.5 Vからの比較的高いリチウム挿入電位は、チタン酸リチウムやホウ素ドープTiO2とほぼ同様であった。

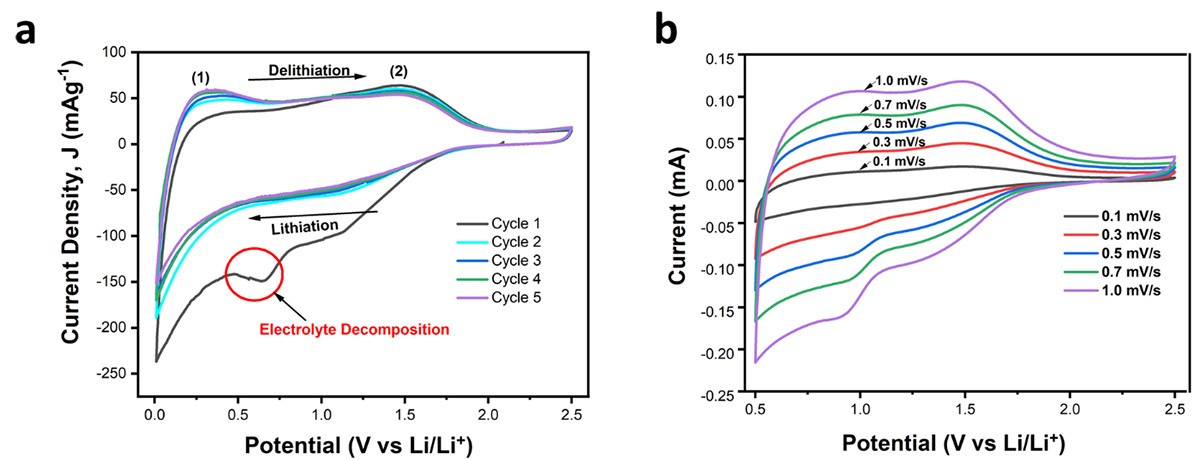

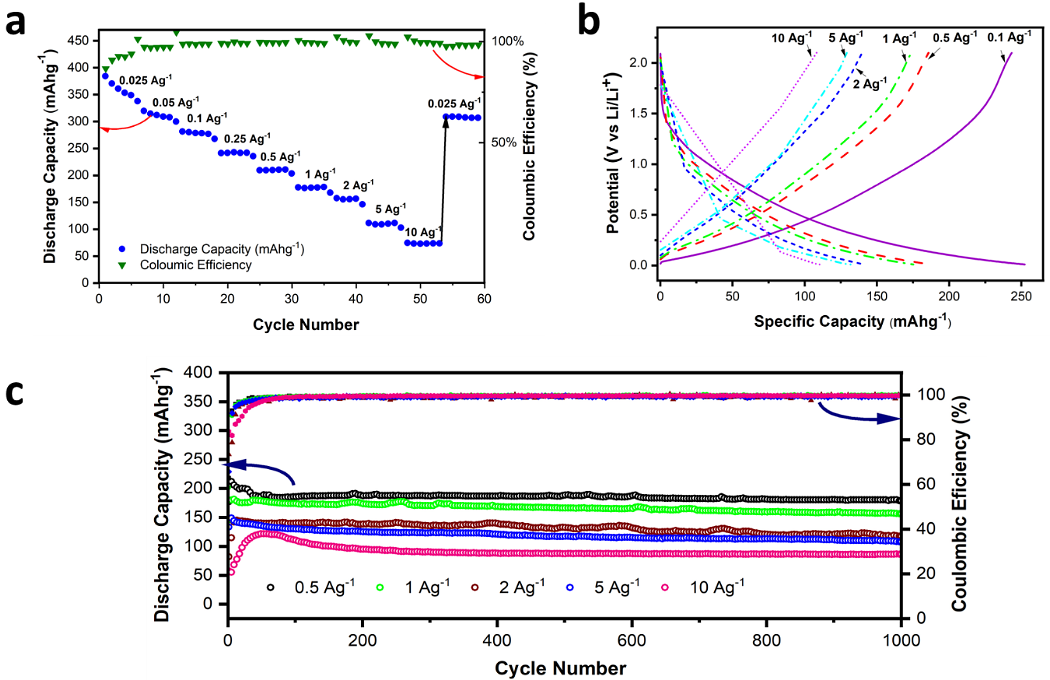

また、このアノード型ハーフセルの充放電挙動では、比較的低い充放電レートの0.025 Ag-1では約380 mAhg-1の放電容量を示した(図3)。

アノード型ハーフセルにおいて、1 Ag-1(充電時間約10分)の電流密度では、174 mAhg-1の放電容量を1000サイクル維持し、容量維持率は89.4 %を示した(図3)。さらに超急速充放電条件である15-20 Ag-1を適用すると、9秒~14秒の充電で50-60 mAhg-1の放電容量を10000サイクル維持するに至り、容量維持率は80%以上であった。

本成果は、ACS Applied Nano Materials (米国化学会)のオンライン版に9月19日に掲載された。なお、本研究は、文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」採択プログラムに基づいた北陸先端科学技術大学院大学とインド工科大学ガンディナガール校(JAIST-IITGN)の協働教育プログラム(ダブルディグリープログラム)のもとで実施した。

【今後の展開】

TiB2ナノシートの積極的活用により、急速充放電能を有する次世代型リチウムイオン2次電池の発展に向けた多くの新たな取り組みにつながり、関連研究が活性化するものと期待される。

さらに活物質の面積あたりの担持量を向上させつつ電池セル系のスケールアップを図り、産業的応用への橋渡し的条件においても検討を継続する。

既に日本国内及びインドにおいて特許出願済みであり、今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す。急速充放電技術の普及を通して社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Applied Nano Materials(米国化学会) |

| 題目 | Titanium Diboride-Based Hierarchical Nanosheets as Anode Material for Li-ion Batteries |

| 著者 | Akash Varma, Rajashekar Badam, Asha Liza James, Koichi Higashimine, Kabeer Jasuja * and Noriyoshi Matsumi* |

| WEB掲載日 | 2022年9月19日 |

| DOI | 10.1021/acsanm.2c03054 |

| 図1.TiB2ナノシートの合成とキャラクタリゼーション (a)バルクのTiB2粉末 (b)過酸化水素水(H2O2) (3% v/v)にTiB2を分散した黒色の分散液 (c) 24時間攪拌後のTiB2の溶解と遠心分離後の上澄みの使用 (d)凍結乾燥後の粉末のナノ構造 (e) FESEM像 (f) TiB2 粉末及び TiB2ナノシートのFTIRスペクトル (g)ホウ素のハニカム状平面にチタンがサンドイッチされた結晶構造 (h) Si/SiO2 ウエハに担持させたTiB2ナノシートの光学像 (i) TiB2ナノシートのHRTEM像。ポーラスなシート状構造を示す。 |

| 図2.TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラム (a) 電圧範囲0.01-2.5V ;掃引速度 0.1 mV/s (b) 電圧範囲0.5-2.5V ;掃引速度 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, and 1 mV/s. |

| 図3.TiB2ナノシートを負極活物質としたアノード型ハーフセルの充放電挙動 (a)レート特性の検討結果 (b)充放電曲線 (c)長期サイクル特性 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

グラフェンや遷移金属ジカルコゲニドなどの2次元(2D)層状無機ナノ材料は、その優れた物理的および化学的特性のために最近注目されている化合物で、光触媒や太陽電池、ガスセンター、リチウムイオン電池、電界効果トランジスタ、スピントロニクスなどへの応用が期待されている。

James, Asha Liza; Lenka, Manis; Pandey, Nidhi; Ojha, Abhijeet; Kumar, Ashish; Saraswat, Rohit; Thareja, Prachi; Krishnan, Venkata; Jasuja, Kabeer

Nanoscale (2020), 12 (32), 17121-17131CODEN: NANOHL; ISSN:2040-3372. (Royal Society of Chemistry)

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和4年9月30日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2022/09/30-1.htmlリチウムイオン2次電池に高容量化と耐久性を容易にもたらす新型負極活物質(β-シリコンカーバイド系複合材料)の開発

リチウムイオン2次電池に高容量化と耐久性を容易にもたらす

新型負極活物質(β-シリコンカーバイド系複合材料)の開発

ポイント

- リチウムイオン2次電池の高容量化のためシリコン系負極が注目されているが、シリコン粒子の大きな体積膨張・収縮等の問題によって、安定した充放電が困難となっている。

- リチウム脱挿入時における体積膨張が大幅に抑制されることが知られている閃亜鉛鉱型構造を有するβ-シリコンカーバイド/窒素ドープカーボン複合材料の簡易合成法を開発し、リチウムイオン2次電池用負極活物質として検証した。

- 合成した活物質を用いたアノード型ハーフセルでは1195mAhg-1の放電容量を300サイクルまで示し、本負極活物質を用いることにより、汎用のバインダー材料を用いた系であっても、高放電容量と長期サイクル耐久性を同時に発現させることが容易に可能であると示された。

- 高容量充放電技術の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 物質化学領域の松見 紀佳教授、バダム ラージャシェーカル講師、並びに東嶺 孝一技術専門員、Ravi Nandan研究員、高森 紀行大学院生(博士後期課程)のグループは、リチウムイオン2次電池*1の安定な高容量充放電を可能にする新規負極活物質の開発に成功した。 |

【背景と経緯】

リチウムイオン2次電池開発においては、近年、従来型負極であるグラファイトよりも大幅に大きな理論容量を示すシリコン系負極が多大な関心を集めている。一方で、シリコン粒子は充放電時の体積膨張・収縮が極めて大きく、充放電の際の粒子の破断や界面被膜の破壊、集電体からの剥離などの多様な問題により、一般に高容量を安定に発現することが非常に困難となっている。このような状況を改善するために、特殊なバインダー材料の開発などのアプローチが本研究グループも含め国内外において検討されてきた。

【研究の内容】

本研究においては、シリコン粒子に代わり、極めて安定な充放電サイクルを汎用のバインダー材料使用時においても示すシリコンカーバイド系活物質を開発した。ダイヤモンド型構造を有するシリコンにおいては、リチウム脱挿入に伴う大幅な体積膨張・収縮は避けがたいものであるが、閃亜鉛鉱型構造の無機化合物においては、リチウム脱挿入時における体積膨張が大幅に抑制されることが知られている。その挙動にヒントを得つつ、閃亜鉛鉱型構造を有するβ-シリコンカーバイドと窒素ドープカーボン*2との複合材料を合成し、新規リチウムイオン2次電池用負極活物質として検証した。

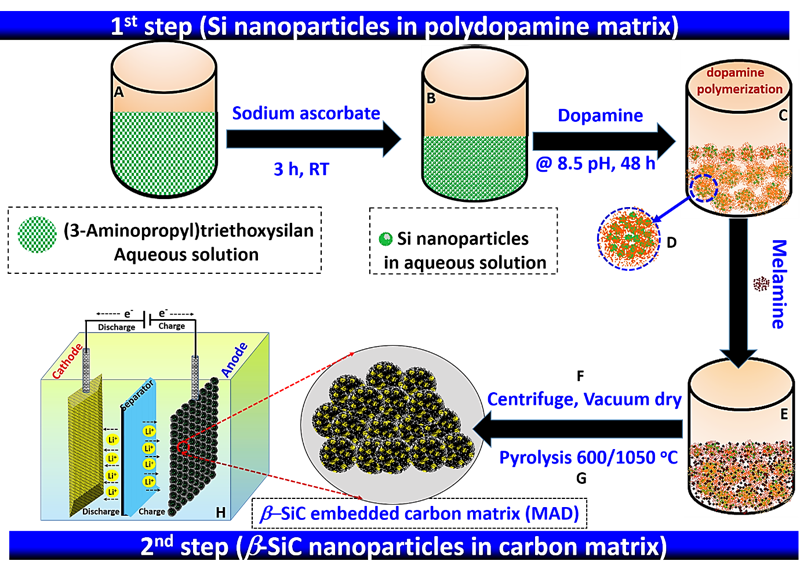

合成法としては、(3-アミノプロポキシ)トリエトキシシランに水溶液中でアスコルビン酸ナトリウムを加え、シリコンナノ粒子分散水溶液を作製した。その後pH8.5においてドーパミンを、引き続いてメラミンを加えてから遠心分離、乾燥し、600oCもしくは1050oCの二通りの条件で焼成した(図1)。

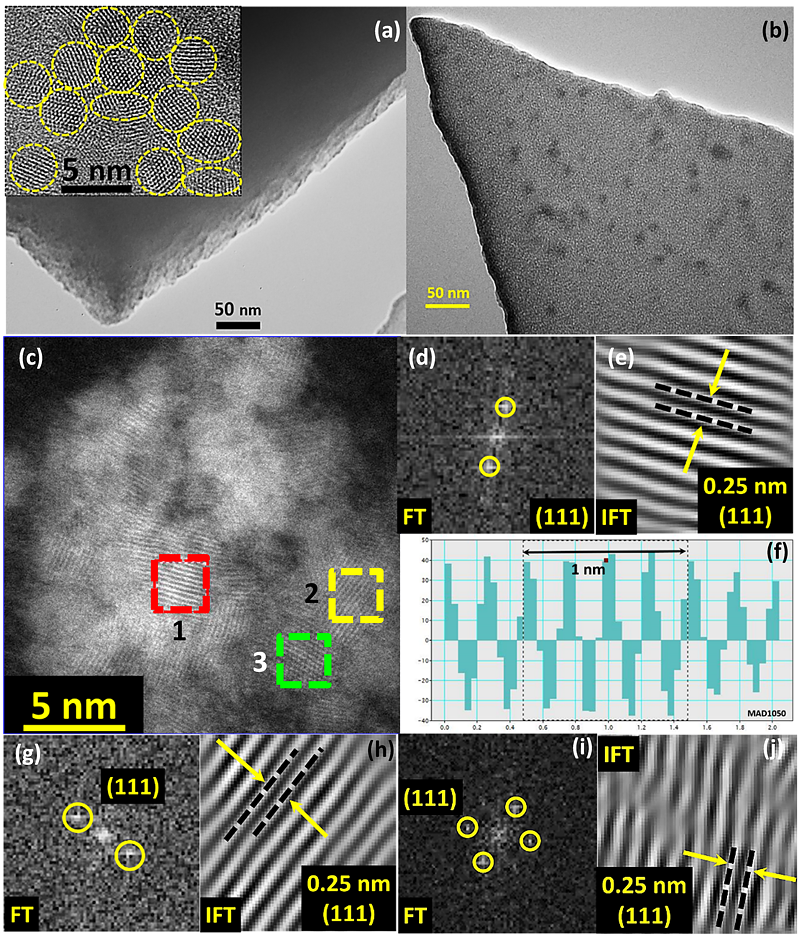

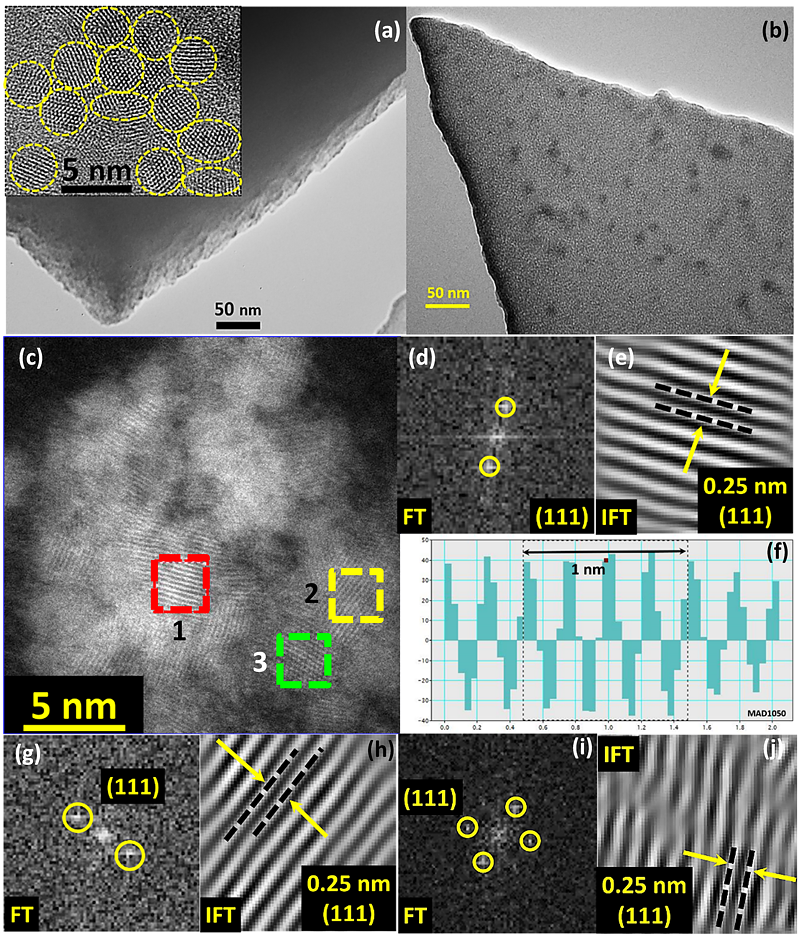

得られた材料について、HRTEM、HAADF-STEM、XPS、XRD、Raman分光法等により構造を確認した(図2)。HRTEMからは、炭素系マトリックスにβ-シリコンカーバイドの結晶が埋め込まれている様子が観測された。HAADF-STEM HRTEMからは、β-シリコンカーバイドの(111)面に相当する0.25 nmの面間距離が観測され、マトリックス内に指紋状に分布する様子が観測された(図2(c))。

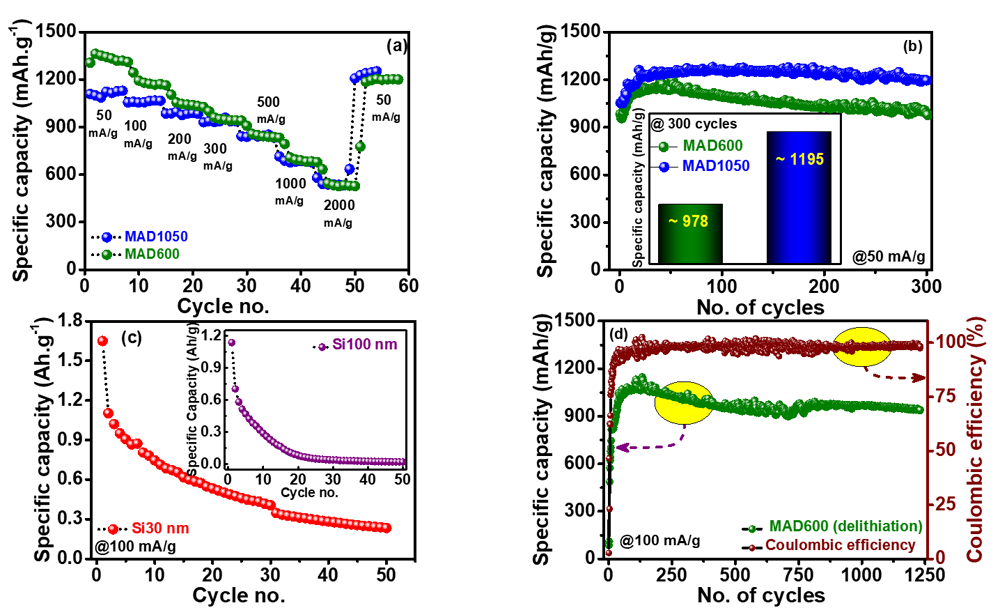

次に、合成した活物質を用いて負極を構築し、アノード型ハーフセル*3(Li/電解液/β-SiC)を作製し各種電気化学的評価を行った。サイクリックボルタモグラム*4においては、シャープなリチウムインターカレーションのピークに加えて、シリコン負極の場合と形状は異なるものの0.58 Vのブロードなリチウム脱インターカレーションのピークを共に示した。

また、充放電挙動においては、1050oCの焼成処理により合成した活物質(MAD1050)を用いた系では1195 mAhg-1の放電容量を300サイクルまで示した(図3(b))。本負極活物質を用いることにより、汎用のバインダー材料を用いた系であっても高放電容量と長期サイクル耐久性を同時に発現させることが容易に可能であると示された。

本成果は、Journal of Materials Chemistry A(英国王立化学会)のオンライン版に2月16日(英国時間)に掲載された。

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業(JP18077239)の支援を受けて実施した。

【今後の展開】

活物質の面積あたりの担持量をさらに向上させつつ電池セル系のスケールアップを図り、産業応用への橋渡し的条件においての検討を継続する(国内特許出願済み)。

今後は、企業との共同研究(開発パートナー募集中、サンプル提供応相談)を通して将来的な社会実装を目指す。高容量充放電技術の普及を通して、社会の低炭素化に寄与する技術への展開が期待される。

【論文情報】

| 雑誌名 | Journal of Materials Chemistry A |

| 題目 | Zinc blende inspired rational design of β-SiC based resilient anode material for lithium-ion batteries |

| 著者 | Ravi Nandan, Noriyuki Takamori, Koichi Higashimine, Rajashekar Badam, Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2022年2月16日(英国時間) |

| DOI | 10.1039/D1TA08516F |

|

図2.(a,b)合成した活物質(MAD1050)のTEM像

(a)β-SiC粒子のHRTEM像、(c)β-SiC粒子のHAADF-STEM像 (d,e)赤色ボックス部位のFT/IFT、(f)面間距離プロファイル (g,h)黄色ボックス部位のFT/IFT、(i,j)緑色ボックス部位のFT/IFT |

|

図3.合成した各負極活物質を用いたアノード型ハーフセルの充放電特性(a/b/d)

及び比較データ(c;シリコン負極) |

【用語解説】

*1 リチウムイオン2次電池:

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*2 窒素ドープカーボン:

典型的にはグラフェンオキシドにメラミン等の含窒素前駆体化合物を混合した後に焼成することにより作製される。従来法では可能な窒素導入量に制約があり、急速充放電用活物質の合成法としては不十分であった。一方、電気化学触媒やスーパーキャパシター用など様々なアプリケーションへの用途も広がりつつある材料群である。

*3 アノード型ハーフセル:

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

*4 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム):

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

令和4年2月18日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2022/02/18-1.html高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見

|

| 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人 名古屋工業大学 学校法人立教学院 立教大学 国立大学法人 山形大学 |

高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見

ポイント

- カルボン酸基の濃度を制御した弱酸性高分子を合成し、水素イオンの輸送を薄膜状で評価

- カルボン酸基は、少なくとも二種類の状態で存在

- カルボン酸基が低濃度になると、カルボン酸基が薄膜界面により多く存在

- カルボン酸基の濃度の低下に伴い水素イオンの輸送経路は内部輸送から界面輸送が支配的

| 北陸先端科学技術大学院大学・先端科学技術研究科 物質化学領域の長尾 祐樹 准教授、スワンスントン アトチャヤ氏(大学院博士後期課程在籍)は、名古屋工業大学・大学院工学研究科 生命・応用化学専攻の山本 勝宏 准教授、立教大学・理学部の永野 修作 教授、山形大学・学術研究院(理学部主担当)の松井 淳 教授との共同研究で、燃料電池や生体活動等で重要となる水素イオンの輸送において、モデル高分子薄膜のカルボン酸基の濃度を制御することで、水素イオンの輸送経路が薄膜内部と界面で切り替わる現象を発見しました。本成果により、エネルギー変換システムの高度化やイオンを能動的に制御するための界面分子設計に関する研究の加速が期待されます。 本研究成果は、2021年5月21日(英国時間)に電気化学会刊行のElectrochemistry誌のオンライン版で公開されました。なお、本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費基盤研究(C)、科研費基盤研究(B)、科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」の支援を受けて行われました。 |

【研究背景と内容】

生体系ではタンパク質等の高次構造が、イオン輸送チャネルの制御を行い、イオン輸送の外場刺激応答を実現しています。また、生体材料界面でのイオン輸送は1960年代から議論が続いています。この機能を人工的に設計・構築することは未だ容易ではありません。長尾准教授らは、イオンの中でも水素イオンに着目し、水素イオンを人工的かつ能動的に制御するための要素技術に関して研究を推進してきました。

酸の素である水素イオンは、材料中を輸送されることで燃料電池や生体活動等のエネルギー変換システムで重要な役割を果たします。この水素イオンは、材料内部の非常に小さなスケールの通り道に沿って輸送されると考えられてきました。近年、エネルギー変換システムの高度化に伴い、高性能化のために材料の内部だけでなく端(エッジ)である界面の分子設計も重要視されています。しかし、材料界面における水素イオンの輸送に関する基礎研究は十分に行われていません。今回長尾准教授らは、生体材料ではなく、酸の素の一種であるカルボン酸基の濃度を制御した合成高分子を用いて、薄膜中の水素イオンの通り道について研究を実施しました。その結果、水素イオンが薄膜内部を通る道が不足すると、水素イオンは薄膜の表側と裏側に相当する薄膜界面に沿って輸送されることを明らかにしました。

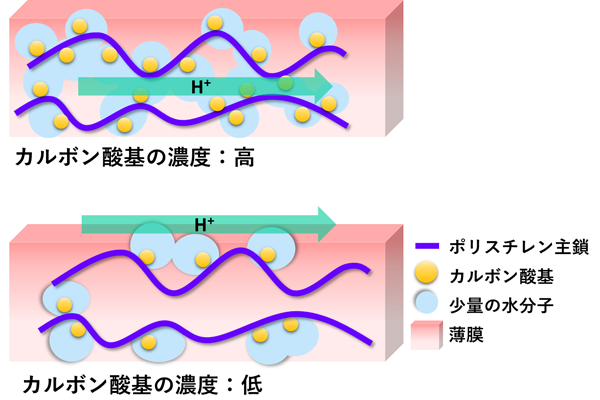

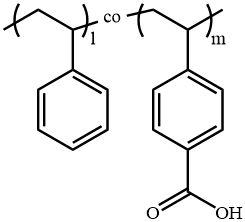

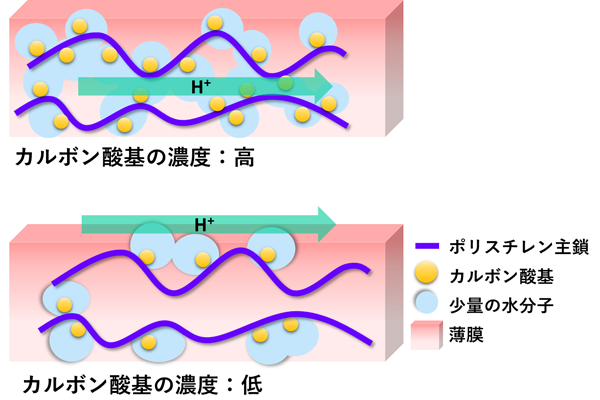

本研究では、ポリスチレンと呼ばれる高分子の側鎖にカルボン酸基が化学修飾された高分子を合成しました(図1)。比較のためにカルボン酸基の濃度を高いものから低いものまで四種類合成しました。高分子を薄膜化し、赤外線を用いて分子構造を調べた結果、酸の素となるカルボン酸基の状態が少なくとも二種類あることがわかりました。一つはカルボン酸基が単体で存在する状態(フリーな状態)、もう一つは二つのカルボン酸基がお互いに向き合った二量体で存在する状態(ダイマー状態)でした。ダイマー状態は、二つの水素イオンが二つのカルボン酸基に挟まれた状態となり、水素結合と呼ばれる結合で安定化されています。研究グループは、カルボン酸基の濃度を高くすると、フリーな状態のカルボン酸基の量が相対的に増加し、ダイマー状態のカルボン酸基の量が減少する傾向を見出しました。さらに、カルボン酸基の濃度が低い場合には、フリーなカルボン酸基が薄膜の内部ではなく界面により多く存在することも明らかにしました。高分子薄膜中ではカルボン酸基は均一に存在しておらず、その濃度によって存在状態が異なることもわかりました。

この結果から研究グループは、カルボン酸基の濃度を低くすると、薄膜界面にフリーなカルボン酸基が集合し、水素イオンが薄膜内部ではなく界面に沿って輸送される仮説を検討しました。具体的には、水素イオン輸送の性能指標の一つにあたる水素イオン伝導度の評価を、インピーダンス法と呼ばれる手法を用いて実施しました。結果は仮説を裏付けるものであり、カルボン酸基の濃度が高い薄膜では、水素イオンが薄膜内部で輸送されることが支配的であるのに対して、カルボン酸基の濃度が低い薄膜では、水素イオンは薄膜内部ではなく薄膜界面に沿って輸送されることがわかりました(図2)。これはフリーなカルボン酸基が薄膜の内部ではなく界面により多く存在することと、薄膜内部には水素イオンの輸送にあまり寄与しないと思われるダイマー状態のカルボン酸基が多いためであると考えられます。この結果から、水素イオンは材料内部を必ずしも通らずに、通りやすい道があれば材料の端である界面に沿って輸送されることもあることが示されました。

図1 本研究に用いた高分子材料

図2 高分子薄膜における水素イオンが輸送されるイメージ。内部輸送(上)と界面輸送(下)

【今後の展開】

高分子材料中の水素イオンの輸送は、材料内部の通り道に沿って輸送されると考えられてきました。しかし本研究では、酸の素や構造の状況によっては、水素イオンは材料内部ではなく界面に沿った輸送が支配的になることがわかりました。このイオンの界面輸送は無機材料では既に知られていましたが、高分子材料においても界面輸送が可能であることから、界面の分子設計に活かせる可能性があります。また、これまで説明できなかった水素イオンの輸送現象の理解にアプローチすることもできるかもしれません。特にカルボン酸基は生体活動で重要な役割を担っています。今後長尾准教授らは、エネルギー変換システムの高度化に加え、イオン輸送の人工的かつ能動的な制御を目指して、得られた知見を活かしていきます。

【研究資金】

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(C)(JP18K05257)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B)(JP21H01997)

・日本学術振興会(JSPS)科研費 新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」(JP21H00020)

【論文情報】

| 雑誌名 | Electrochemistry |

| 題名 | "Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations" |

| 著者名 | Athchaya Suwansoontorn, Katsuhiro Yamamoto, Shusaku Nagano, Jun Matsui, Yuki Nagao* |

| 掲載日 | 2021年5月21日(英国時間)に著者原稿版がオンラインで掲載 |

| DOI | 10.5796/electrochemistry.21-00042 |

令和3年5月28日

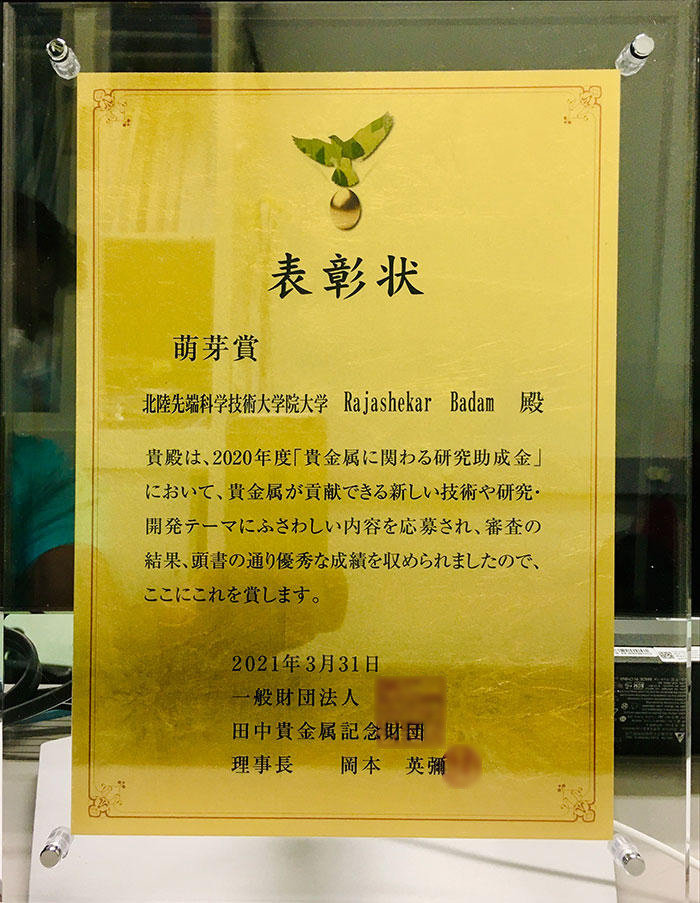

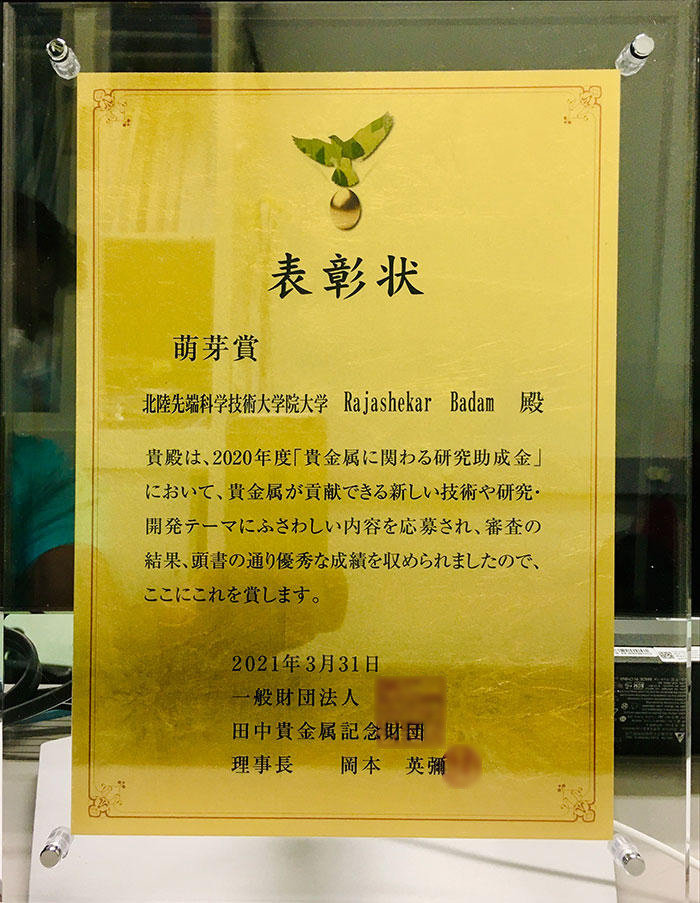

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2021/05/28-1.html物質化学領域のBADAM講師が田中貴金属記念財団 萌芽賞を受賞

物質化学領域のBADAM, Rajashekar講師(松見研究室)が一般財団法人田中貴金属記念財団 萌芽賞を受賞しました。

田中貴金属記念財団は、貴金属に関する研究への助成を行い、貴金属の新分野を開拓醸成し、学術、技術ならびに社会経済の発展に寄与することを目的としています。

本助成金制度は、「貴金属が拓く新しい世界」へのさまざまなチャレンジを支援するため、1999年度から毎年実施されています。第22回目となる今回は、貴金属が貢献できる新しい技術や研究・開発に対して、あらゆる分野から研究を募集し、その結果、合計171件の応募があり、この中から合計26件の研究に対し、総額1,610万円の研究助成金を授与しています。

■受賞年月日

令和3年3月31日

■研究題目

水分解に適した効率的酸素発生触媒活性を有する強い金属―基盤相互作用を伴うIrO2系有機・無機ハイブリッド触媒

■受賞対象となった研究の内容

Dr Rajashekar Badam, has been working on various energy materials especially electrocatalysts for oxygen redox reactions for fuel cell and electrolyser applications to name a few. His passion to mitigate environmental issues lead to the research in green hydrogen production using water electrolysis. Water electrolysis is one of the cleanest ways to produce hydrogen. Oxygen evolution reaction (OER) at anode being kinetically and thermodynamically more demanding, need an efficient catalyst. IrO2 is the best-known catalyst which is stable in acidic medium but with high overpotential (~330 mV). Changing the morphology and electronic structure of IrO2 by alloying with other metals was found to reduce the overpotential but poor stability due to agglomeration of nanoparticles and leaching of alloying metal are the key problems to be answered. In this regard, they are working on a novel strategy of anchoring IrO2 nanopartlcles to electrochemically stable conducting polymer with coordination sites. The strong metal substrate interaction between IrO2 nanoparticles and high heteroatom content in the polymer lead to high durability and reduced overpotential making water electrolyser a viable method for green hydrogen production.

ラージャシェーカル バダム博士は様々なエネルギー関連材料、とりわけ電気化学触媒(燃料電池用の酸素還元触媒や水分解反応触媒)に注力した研究を行っています。グリーンな水分解反応など、環境問題の解決を指向した研究を進めています。水分解反応は水素を得るための最もクリーンな反応であり、アノード電極側での酸素発生反応が速度論的にも熱力学的にも技術課題になっています。IrO2は酸性条件でも安定ですが、高い過電圧を有しています。IrO2を他の金属と組み合わせることでモルフォロジーや電子構造を改変でき、過電圧を低下させることができますが、同時にナノ粒子の凝集や、合金触媒からの脱離が問題となります。この点に関して、彼らはIrO2を電気化学的に安定な導電性高分子中の配位子に配位させることに取り組んでいます。強い金属―基板相互作用がIrO2と高ヘテロ元素濃度を有するポリマー間で起こることは高い触媒の安定性と過電圧の低下につながり、水分解反応をグリーンな水素製造法として実現可能なものにすることにつながると期待しています。

■受賞にあたって一言

I would like to thank Tanaka Kikinzoku Memorial Foundation and the selection committee for bestowing me with this prestigious award. I would like to thank Professor Matsumi for all the guidance, Matsumi lab members and my family for the support. I take this opportunity to dedicate this award to the almighty God.

令和3年5月25日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2021/05/25-1.html学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士後期課程1年(発表時は本学博士前期課程2年)、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第24回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩をはかり、学術、文化と産業の発展に資することを目的とした学会です。

研究奨励賞は、その中でも耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的に、優れた発表を行った発表者に授与されるものです。

■受賞年月日

令和2年2月21日

■研究タイトル

マイクロプレート法と遺伝的アルゴリズムを用いたポリスチレンの光安定化

■発表者名

瀧本 健

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、配合した安定化剤を材料に添加する手段が有効ですが、配合の最適化は光劣化試験のスループットと配合の組合せ爆発によって困難とされてきました。そこで本研究では、新規プロトコル(マイクロプレート法)を考案することで莫大なサンプル量の実験を並列・自動化し、遺伝的アルゴリズムと併用して配合探索を行うことでスループットの大幅な改善に成功しました。また、安定化剤の組み合わせ効果を解析することで相乗効果が高い組合せを含むことが配合性能において最も重要であることを明らかにしました。

■受賞にあたって一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変嬉しく思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池教授をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和2年10月28日

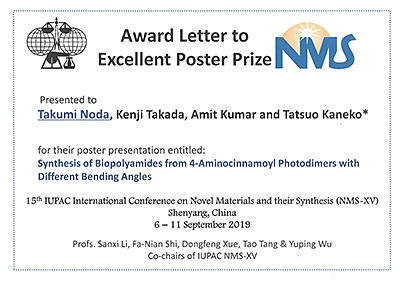

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/10/28-1.html学生の野田さんが15th IUPAC International Conference on Novel Materials and their SynthesisにてExcellent Poster Prizeを受賞

学生の野田 拓海さん (博士後期課程1年、環境・エネルギー領域、金子研究室) が15th IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) International Conference on Novel Materials and their Synthesisにて Excellent Poster Prize を受賞しました。

Novel Materials and their Synthesis (NMS-XV) では、材料科学を基盤とした研究を展開する研究者による学術交流と、更なる研究の活性化を目的として毎年、国際学会を開催しています。有機、無機を問わず、多岐にわたる材料開発研究を一つの学会にまとめることで他の研究分野を融合し、新規材料の研究・開発を展開することを目的として、各分野の研究者の講演および、ポスター発表や交流会が行われます。このうち、ポスターセッションでは、特に優れた発表を行った研究者へExcellent Poster Prizeが授与されます。

■受賞年月日

令和元年9月10日

■発表者名

Takumi Noda、Kenji Takada、Amit Kumar、Tatsuo Kaneko

■発表題目

Synthesis of Biopolyamides from 4-Aminocinnamoyl Photodimers with Different Bending Angles

■研究概要

高分子材料の物性は主鎖構造中の屈曲構造に大きく影響を受けます。本研究では微生物産生物質である4-アミノ桂皮酸から三種の屈曲角が異なる二量体を合成し、これらを用いたポリアミドの物性評価を行いました。その結果、最も直線状に近い二量体から合成したポリアミドが優れた耐熱性を有することを明らかにしました。

■受賞にあたっての一言

この度、15th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesisにおきまして、Award Letter to Excellent Poster Prizeをいただけたことを大変光栄に思います。本研究を進めるにあたり熱心にご指導をいただきました、金子達雄教授、桶葭興資講師、高田健司特任助教、Amit Kumar特任助教にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。さらに、多くのご助言をいただきました研究室のメンバーおよびスタッフの方々に深く感謝いたします。

令和元年10月23日

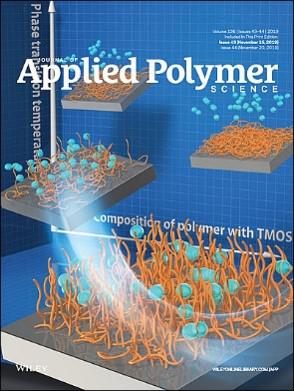

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/10/23-1.html物質化学領域の松見教授らの論文がJournal of Applied Polymer Science誌の表紙に採択

物質化学領域の松見 紀佳教授、学生のGUPTA, Surabhiさん(博士後期課程3年、物質化学領域、松見研究室)らの論文がJournal of Applied Polymer Science誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果はNEDO/TherMAT(未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合)の支援のもと、トヨタ自動車株式会社と行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Journal of Applied Polymer Science

■著者

Surabhi Gupta, Tomoharu Kataoka, Masao Watanabe, Mamoru Ishikiriyama, Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

Fine‐tuning of phase behavior of oxazoline copolymer-based organic-inorganic hybrids as solid‐supported sol-gel materials

■論文概要

LCST(下限臨界溶液温度)現象はドラッグデリバリーシステムをはじめ生医学的な応用を中心に多年にわたり活発に研究されているが、本コンセプトを固体状態の材料に拡充することにより感温性を有するスマートマテリアルの創出につながる可能性がある。LCSTを示すポリオキサゾリン誘導体の存在下でアルコキシシランのゾル―ゲル縮合を行い種々の有機・無機ハイブリッド材料を作製したところ、示差走査熱量分析により得られた各材料は熱的相転移を示すことが分かった。また、材料中におけるポリオキサゾリン含有量の相転移温度への依存性を示す相図は、水溶液中におけるポリオキサゾリン濃度の影響を示す相図と類似し、同様の現象が固体状態で発現していることが示唆された。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.48163

令和元年8月8日

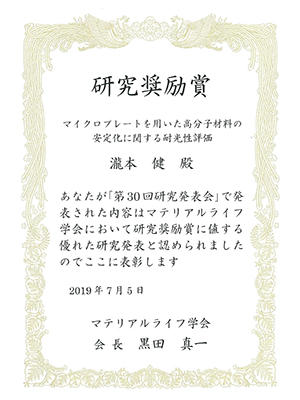

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2019/08/08-1.html学生の瀧本さんがマテリアルライフ学会第30回研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の瀧本 健さん(博士前期課程2年、物質化学領域、谷池研究室)がマテリアルライフ学会第30回研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。今回、41件の研究発表があり、そのうち5名の発表者が研究奨励賞を受賞しました。

■受賞年月日

令和元年7月5日

■研究タイトル等

マイクロプレートを用いた高分子材料の安定化に関する耐光性評価

■研究者、著者名

瀧本 健、中山 超、竹内 健悟、谷池 俊明

■研究概要

高分子材料の長寿命化において、安定化剤を高分子材料中に添加する手法が一般に用いられます。各材料に対する安定化剤の性能を評価するためには、膨大な数の光劣化試験が必要ですが、1回に加速試験を行える検体数が限られており、劣化検出のための分析も逐次的であることが課題でした。そこで本研究では、マイクロプレートを用いた新規ハイスループットプロトコルを考案し、加速試験・劣化検出の並列化によって耐光性評価に関する実験のスループットの向上に成功したことを報告しました。

■受賞にあたっての一言

このような名誉ある賞をいただくことができ、大変光栄に思います。本研究において熱心なご指導をいただきました谷池准教授、竹内客員研究員、中山超氏をはじめ、多くのご助言をいただきました研究室の皆様にこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。

令和元年8月7日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/08/07-1.html学生の中山さん、修了生の北村さんと物質化学領域の谷池准教授、和田特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞

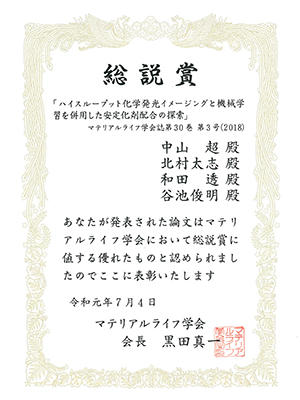

学生の中山 超さん(博士後期課程3年、物質化学領域、谷池研究室)、修了生の北村 太志さん(平成30年3月博士前期課程修了)と物質化学領域の谷池 俊明准教授、和田 透特任助教がマテリアルライフ学会総説賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

マテリアルライフ学会総説賞は、編集委員による厳正なる評価を基に、優れた論文の発表者に授与されます。また、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に貢献することが期待される論文に与えられるものです。

■受賞年月日

令和元年7月4日

■論文タイトル

ハイスループット化学発光イメージングと機械学習を併用した安定化剤配合の探索

■著者

中山超、北村太志、谷池俊明、和田透

■論文概要

高分子材料の長寿命化において安定化剤配合の検討は最も効果的な手段でありますが、莫大な安定化剤の組み合わせの中から効果的な配合を探索すること、安定化剤を添加した材料の寿命評価時間短縮が最大の課題でした。本研究では安定化剤配合の探索手段として、機械学習である遺伝的アルゴリズムと100検体同時の寿命評価が可能なハイスループット化学発光イメージング(HTP-CLI)を併用し、有効性の高い配合の特徴を進化させていくことで、効率的に配合の性能を向上させていくことを提案しました。

■受賞にあたっての一言

今回、このような賞をいただき大変光栄に思います。本発表において熱心なご指導を頂いた谷池准教授、和田特任助教、北村太志氏、装置を開発した荒谷尚樹氏および激励を頂いた研究室の皆様には心より感謝申し上げます。

令和元年7月11日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2019/07/11-2.html修了生のRajashekar Badamさんと物質化学領域の松見教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択

修了生のRajashekar Badamさん(平成28年9月博士後期課程修了、物質化学領域・松見研究室)と物質化学領域の松見 紀佳教授らの論文がSpringer-Nature刊行のPolymer Journal誌のFront Coverに採択されました。

■掲載誌

Polymer Journal (Springer-Nature)

■著者

Rajashekar Badam、Raman Vedarajan、Noriyoshi Matsumi

■論文タイトル

3D-Polythiophene Foam on a TiO2 Nanotube Array as a Substrate for Photogenerated Pt Nanoparticles as an Advanced Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction

■論文概要

燃料電池やリチウム―空気電池における律速段階として効率の改善が図られている酸素還元反応においては、炭素/白金系触媒を中心にした検討が進められている。しかし、炭素系材料の電気化学的安定性は概してあまり高いものではなく代替系の開発が期待されている。今回は二酸化チタンナノチューブ上にイオン液体をベクターとしてチオフェンを電解重合させることにより二酸化チタンナノチューブを鋳型としたハニカム状ポリチオフェンを生成させた。得られた有機・無機ハイブリッド電極上に犠牲試薬を用いない光還元法により白金ナノ粒子を生成させ、複合電極の酸素還元触媒活性について検討した。得られた材料は優れた酸素還元触媒活性を示し、インピーダンス測定結果の解析からとりわけ低い電極―電解質界面の電荷移動抵抗を有することが明らかとなった。

参考URL : https://www.nature.com/pj/volumes/50/issues/2

平成30年2月15日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2018/02/16-1.html学生の橋本さんがマテリアルライフ学会第28回研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の橋本優哉さん(博士前期課程2年、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第28回研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。本賞の授賞件数は26件の研究発表において4名の発表者が受賞しました。

■受賞年月日

平成29年7月14日

■論文タイトル

超臨界二酸化炭素を含浸溶媒として用いた高分散PP/Al2O3ナノコンポジットの調製

■論文概要

当研究室は、重合後に得られるPP粉末(リアクターグラニュール)の細孔中に金属アルコキシドを含浸させ、これを溶融混練中に金属酸化物あるいは金属水酸化物へ化学変換する新たなin-situナノコンポジット化法を開発しました。ナノサイズの細孔へ閉じ込められたフィラー前駆体が、溶融混練過程で再凝集する前に固体へと化学変換されることで、分散剤を添加することなくナノ粒子が高度に分散したナノコンポジットを得ることが可能です。しかし、有機溶媒を含浸溶媒として用いた場合、PPの細孔深部まで金属アルコキシドを含浸できていないことがわかっており、深部への均一含浸が達成できれば、より高い充填と機能性を実現できるものと考えられました。そこで本研究では、含浸溶媒である有機溶媒の代わりに高浸透性・溶解性を併せ持つ超臨界二酸化炭素(scCO2)を用いた含浸プロセスを検討し、その成果を報告しました。

■受賞にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究を進めるのにあたり、熱心なご指導を頂きました谷池俊明准教授、Bulbul Maira博士研究員にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーにも深く感謝いたします。

平成29年9月13日

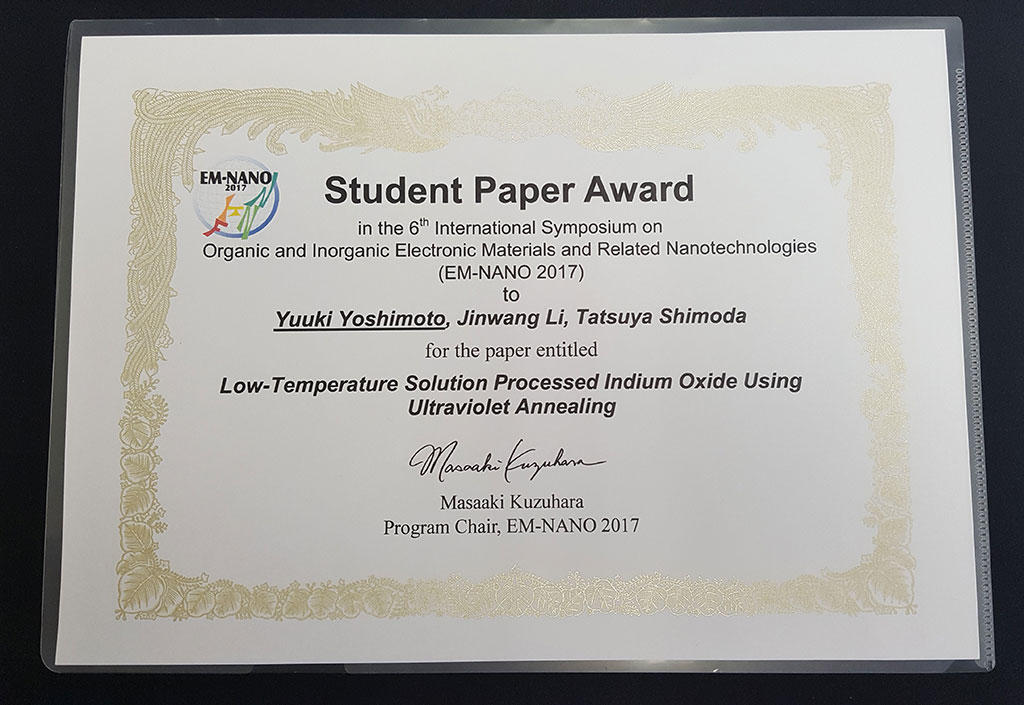

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2017/09/13-1.html学生の芳本さんがEM-NANO2017においてポスター賞を受賞

学生の芳本祐樹さん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域・下田研究室)がThe 6th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO2017)においてポスター賞を受賞しました。

International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO) は2、3年に一度開催される「有機・無機電子材料とナノテクノロジーに関する国際シンポジウム」であり、応用物理学会主催の国際会議で、国内外から最先端の研究者・技術者の方々が参加する国際的な研究発表および情報交換の場となっています。ポスター形式の発表ではデザイン、内容、質疑応答などにおいて優れているものに対してポスター賞を進呈しています。

■受賞年月日

平成29年6月21日

■タイトル

Study on low temperature solution processed Indium oxide using ultraviolet annealing

■概要

紫外線照射は酸化物ゲルを固体化させる有効な手段であることがわかっている。液相プロセスによる機能性薄膜を急速に発展するフレキシブルエレクトロニクスへの応用を可能にするために、紫外線照射を用いて機能性酸化物薄膜の低温形成に取り組んだ。また、材料系を低温形成用に設計し紫外線照射による焼成補助プロセス「紫外線照射アニール」を開発した。この最適化した材料系と紫外線照射アニールの組み合わせによりり200℃程度のプロセス温度で高性能なインジウム酸化物薄膜の形成に成功した。

■受賞にあたって一言

この度、EM-NANO2017におきまして、Student Paper Awardを頂き大変光栄に思います。本研究を進めるにあたり熱心にご指導を頂きました下田達也教授にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。また、多くのご助言を頂きましたシングルナノイノベーティブデバイス研究拠点のメンバーおよび研究室のメンバーにも深く感謝いたします。

平成29年7月7日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2017/07/7-1.html学生の中山さんが、マテリアルライフ学会第21回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の中山超さん(博士前期課程2年、物質化学領域・谷池研究室)が、マテリアルライフ学会第21回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。本賞の授賞件数は18件の研究発表において3名の発表者が研究奨励賞を受賞しました。

■受賞年月日

平成29年2月24日

■論文タイトル

人工クモ糸の熱酸化劣化における化学発光挙動

■論文概要

近年、強度と伸度を両立し、規格外の靭性を有するクモ糸は、産業用構造材料として大きな注目を集めていますが、タンパク質の高温・高湿度環境への脆弱性が産業応用に向けた最大の障壁となっています。我々は、人工クモ糸の高温で放出する化学発光を捉えることで、熱酸化劣化挙動を系統的に検討し、人工クモ糸の劣化機構を明らかにしました。本研究は、人工クモ糸の材料寿命の確保に当たって極めて有用な知見を与えるものです。

■受賞にあたって一言

今回、このような賞をいただき大変嬉しく思います。本発表において熱心なご指導を頂いた谷池准教授、Dao博士研究員、および激励を頂いた研究室の皆様には心より感謝申し上げます。

平成29年4月5日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2017/04/5-1.html学生の佐光さんが成形加工シンポジア2016において優秀ポスター賞を受賞

学生の佐光巧さん(博士後期課程1年、物質化学領域・山口政之研究室)が、10月26日、27日に開催された成形加工シンポジア2016において優秀ポスター賞を受賞しました。

成形加工シンポジアとはプラスチック成形加工学会が主催して毎年行われる討論会で、プラスチックやゴム、繊維の成形加工及び物性に関する研究発表が行われます。今年は仙台で開催され、約700人程度が参加しました。ポスター発表は100件程度行われ、そのうち数件が優秀ポスター賞に選ばれています。

■タイトル

「低分子添加剤の添加によるポリカーボネートの弾性率向上」

■概要

金属塩の添加という新規な手法により、無機ガラス代替が期待されている透明プラスチック材料であるポリカーボネートの剛性を向上させることに成功した。添加された金属塩がポリカーボネート中で電離し、静電相互作用を示すことで力学特性を変化させていると考えられる。本手法では、ポリカーボネートの特徴である透明性、耐熱性、耐衝撃性を損なうことなく剛性の向上が可能であることから、今後の応用が期待される。

■受賞にあたって一言

この度はポスター賞を受賞でき、大変光栄です。発表時には多くの学会参加者に発表を聞いて頂き、自分の研究が注目されていることを嬉しく感じました。また、多くの有意義な質問やコメントを頂きました。皆様に深くお礼申し上げます。今回の受賞を励みに、今後もプラスチック成形加工の分野において、社会に役立つ技術の開発を目標とし研究を行っていく所存です。

平成28年11月2日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2016/11/02-3.html世界最高強度の透明樹脂の開発に成功

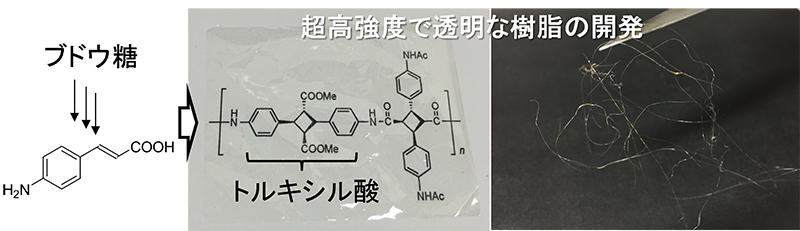

世界最高強度の透明樹脂の開発に成功

-新しい概念のバイオプラスチック開発、ガラス代替による軽量化社会構築を-

| ポイント | ||||

|

||||

|

||||

| <開発の背景と経緯> | |||

|

植物などの生体に含まれる分子を用いて得られるバイオプラスチック注1)の中には、材料中にCO2を長期間固定できるため、持続的低炭素社会の構築に有効であるとされています。しかし、バイオプラスチックのほとんどは柔軟なポリエステルで耐熱性や力学物性が劣るため、その用途は限られ、主に使い捨て分野で使用されているのが現状です。例えば、ポリ乳酸は代表的なバイオポリエステルですが、その主骨格は一般的な工業用プラスチックに用いられる高分子に比べて柔軟であり、その力学強度は60 MPa程度です(参考・各種プラスチックの力学強度:ポリカーボネート:62 MPa、PMMA: 60 MPa、ナイロン11:67 MPa、フッ素化透明ポリイミド129 MPa)。この克服のために強化剤の添加や結晶化処理などをした材料が使われてきました。しかし、これらの処理は透明性を低下させることが問題となっています。 |

|||

| <作成方法> | |||

|

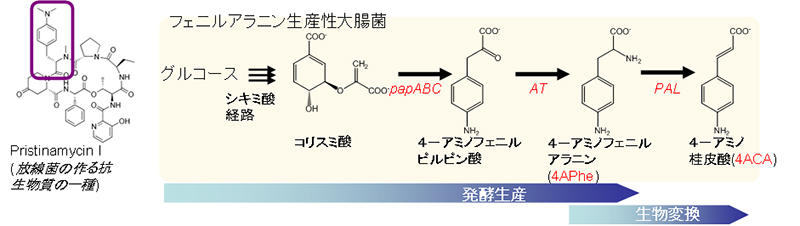

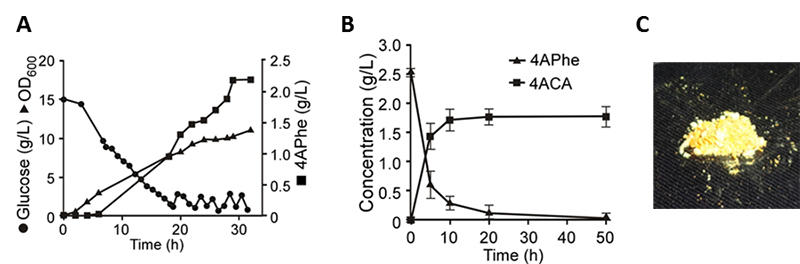

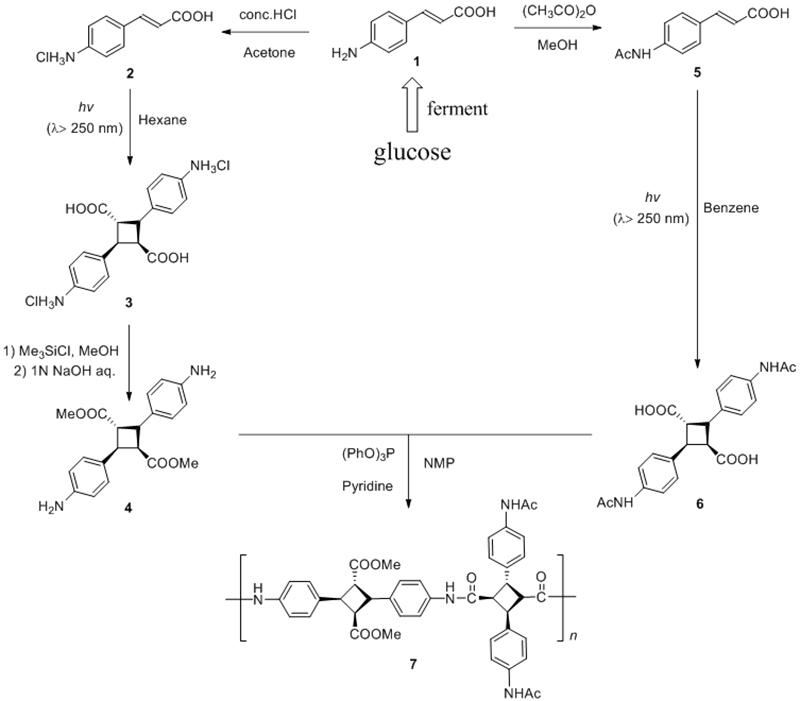

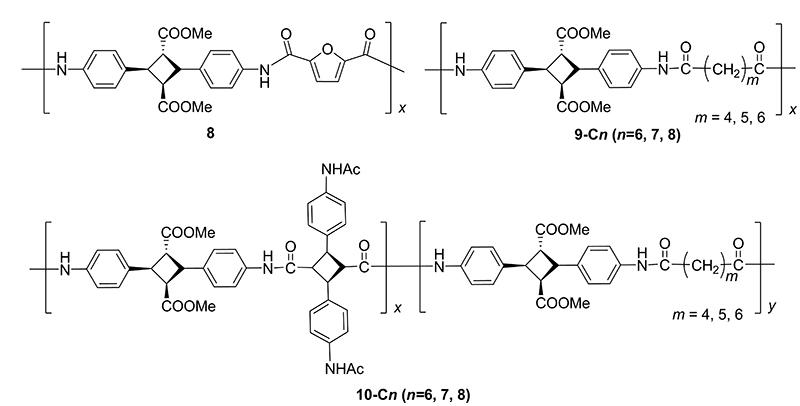

遺伝子工学注3)的技術を用いて、様々な種類の4-アミノ桂皮酸の合成酵素(papABCとPAL)の組合せを検討することによって、ブドウ糖を原料として天然には存在しない4-アミノ桂皮酸を効率的に生産できる組み換え大腸菌を開発しました。また、4-アミノ桂皮酸を塩酸塩化し高圧水銀灯で照射する方法だけでなく、N-アセチル化して光二量化注4)させる手法も開発し芳香族ポリアミドの2種類のトルキシル酸誘導体原料を、両方ともバイオマスから合成しました。これらをモノマー材料として用い、世界初のバイオ由来芳香族ポリアミドを得ました。さらに、これらをキャスト法注5)によりフィルム化して透明膜を得ました。 |

|||

| <今回の成果> | |||

|

今回の成果は大きく分けて以下の3つに分けることができます。 1)天然には存在しない4-アミノ桂皮酸を改良型遺伝子組換え大腸菌から大量生産する方法を確立 2)微生物からは得ることの極めて困難な芳香族ポリアミドを合成 3)史上最も高耐熱のバイオプラスチックを分子設計 ・引っ張り強度:356MPa つまり、この力学強度はガラス代替として最も注目されている透明樹脂であるポリカーボネートの力学強度(62MPa)の約6倍もあり、化学実験で用いるパイレックスガラスの力学強度(約120MPa)を超える値です。最近透明樹脂としてクローズアップされたナノセルロース膜の223MPaをも凌駕する値であり、この数値は透明樹脂の中で最も高い値と言えます(表1)。さらに耐熱温度も273℃であり、前回の我々の発表による耐熱温度よりも低めではありますが、充分に工業用途として利用出来るレベルにあります。 ・引っ張り強度:223-407MPa 特にアジピン酸を導入した場合には透明度87%で力学強度407MPaを確保した優れた透明材料となりました(表1:)。 |

|||

| <今後の展開> | |||

|

今回の成果により、微生物由来分子である4-アミノ桂皮酸の光二量体が高強度透明樹脂の原料として有効であることが証明されました。今後、この芳香族ジアミンとほかの種々のカルボン酸誘導体を反応させることで芳香族ポリアミドだけでなく他のさまざまな高強度バイオプラスチックを合成します。その一部をデモンストレーションで公開します。また、今回の微生物由来芳香族ポリアミドは高屈折率でありレンズやセンサーなどのガラス代替材料としても有効利用できると考えられます。そして、自動車、航空機、船舶の部品などの様々な輸送機器のガラス代替する物質として設計する予定です。これによる軽量化はCO2排出量削減、産業廃棄物削減などの展開が期待できます。 |

|||

| <参考図> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図1 4-アミノフェニルアラニンの構造を天然物(抗生物質)の化学構造(左)と組み換え大腸菌を用いた4-アミノ桂皮酸の合成ルート(ブドウ糖(グルコース)から4-アミノ桂皮酸を合成する経路)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図2 A.ブドウ糖(glucose)を原料とした4-アミノフェニルアラニン(4APhe)の発酵生産.B.4APheの4-アミノ桂皮酸(4ACA)への変換反応.C.回収・精製したバイオマス由来4-アミノ桂皮酸 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図3 4-アミノ桂皮酸からの4、4'-ジアミノトルキシル酸ジメチル(4番「バイオ由来芳香族ジアミン」:左ルート)および4、4'-ジアセトアミドトルキシル酸(6番「バイオ由来芳香族ジカルボン酸」:右ルート)の光反応による合成、および重縮合による芳香族ポリアミド(7番)の合成ルート。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

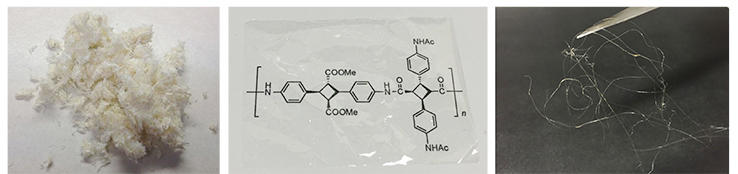

図4 芳香族ポリアミドの合成直後の写真(左)、キャスト後に得られた透明フィルムの写真(中央)、繊維化後の写真(右) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表1 今回作成した透明樹脂と一般的な透明樹脂の物性

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <用語説明> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

注1)バイオプラスチック 注2)スーパーエンジニアリングプラスチック(スーパーエンプラ) 注3)遺伝子工学 注4)光二量化 注5)キャスト法 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| <論文名> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| " Ultra-strong, transparent polytruxillamides derived from microbial photodimers" (微生物性光二量体からの超高強度で透明なポリトルキシルアミド) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成28年4月22日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2016/04/22-1.html