研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。学生の橋本さんがマテリアルライフ学会第28回研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の橋本優哉さん(博士前期課程2年、物質化学領域・谷池研究室)がマテリアルライフ学会第28回研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。本賞の授賞件数は26件の研究発表において4名の発表者が受賞しました。

■受賞年月日

平成29年7月14日

■論文タイトル

超臨界二酸化炭素を含浸溶媒として用いた高分散PP/Al2O3ナノコンポジットの調製

■論文概要

当研究室は、重合後に得られるPP粉末(リアクターグラニュール)の細孔中に金属アルコキシドを含浸させ、これを溶融混練中に金属酸化物あるいは金属水酸化物へ化学変換する新たなin-situナノコンポジット化法を開発しました。ナノサイズの細孔へ閉じ込められたフィラー前駆体が、溶融混練過程で再凝集する前に固体へと化学変換されることで、分散剤を添加することなくナノ粒子が高度に分散したナノコンポジットを得ることが可能です。しかし、有機溶媒を含浸溶媒として用いた場合、PPの細孔深部まで金属アルコキシドを含浸できていないことがわかっており、深部への均一含浸が達成できれば、より高い充填と機能性を実現できるものと考えられました。そこで本研究では、含浸溶媒である有機溶媒の代わりに高浸透性・溶解性を併せ持つ超臨界二酸化炭素(scCO2)を用いた含浸プロセスを検討し、その成果を報告しました。

■受賞にあたって一言

このような賞を頂き大変光栄に思います。本研究を進めるのにあたり、熱心なご指導を頂きました谷池俊明准教授、Bulbul Maira博士研究員にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。また多くのご助言を頂きました研究室のメンバーにも深く感謝いたします。

平成29年9月13日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2017/09/13-1.html磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いて、従来分離が難しかった

細胞小器官(オートファゴソームなど)の新たな分離法の開発に成功

ポイント

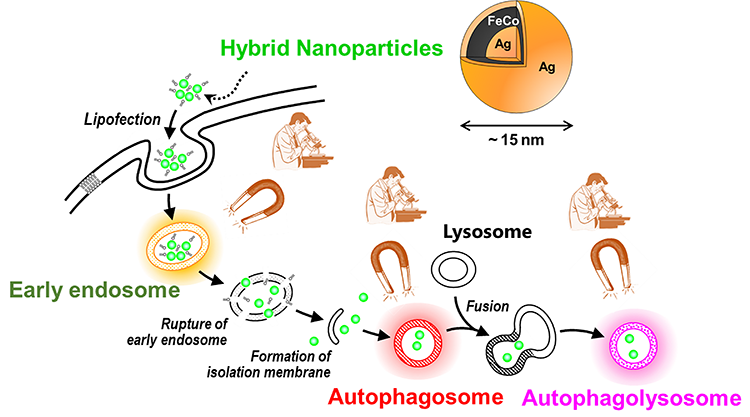

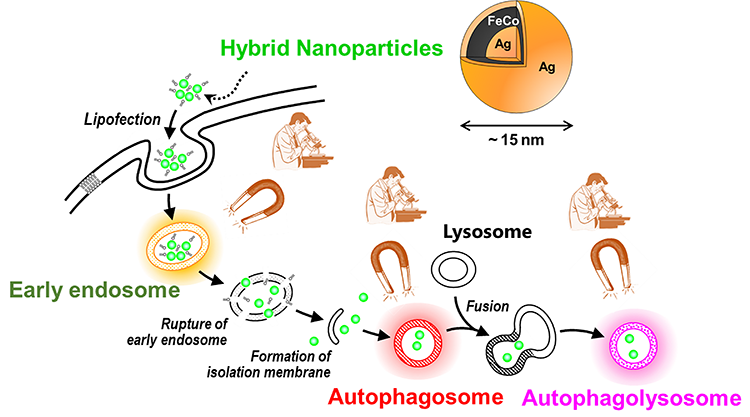

- これまで分離が難しかった細胞小器官を磁気分離するためのプローブとして、粒径約15 nmで単分散なAg/FeCo/Agコア/シェル/シェル型磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を創製した。

- ハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞に取り込ませ、培養時間を変化させた際、ナノ粒子が細胞内のどの部分に局在するかということをAgコアのプラズモン散乱を利用して可視化することに成功した。

- 培養時間が30分~2時間の間でハイブリッドナノ粒子がオートファゴソームに局在することがわかったため、オートファゴソームをターゲットとして、適切な時間帯で細胞膜を破砕して磁気分離を行うことでオートファゴソームの分離に成功した。

- 単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性がある。

- リガンド結合ハイブリッドナノ粒子を用いた汎用的かつ高選択的な細胞小器官分離技術へと拡張することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があるほか、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待される。

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・浅野哲夫、石川県能美市)、物質化学領域の前之園 信也 教授らは、東京大学、金沢大学ほかと共同で、独自開発の磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いてオートファゴソームのイメージングと磁気分離に成功しました。この手法は、これまで分離が困難であった他の細胞小器官へ拡張可能なため、新たな細胞小器官分離法としての応用が期待されます。 2013年のノーベル生理学・医学賞は、「小胞輸送の分子レベルでの解析と制御メカニズムの解明」という功績に対して、米国の3名の研究者に贈られました。また、2016年のノーベル生理学・医学賞は、「オートファジー注1)の分子レベルでのメカニズムの解明」の功績に対して、東京工業大学・大隅 良典 栄誉教授に贈られたことはまだ記憶に新しいところです。これらの研究はいずれも"細胞内物質輸送"に関するものでした。細胞内物質輸送には多種多様な細胞小器官注2)が関与しており、それらの機能は細胞小器官に存在するタンパク質や脂質によって制御されています。従って、細胞小器官の機能を理解するためには、そこに存在するタンパク質/脂質を調べることが必要不可欠です。そのための有力な手段の一つとして、タンパク質/脂質が機能している小器官ごと単離して解析するという方法があります。細胞小器官の一般的な単離法には超遠心分離注3)がありますが、比重に差が無い異種の小器官の分離は困難であることに加え、分離工程が煩雑で手間がかかるほか、表在性タンパク質注4)の脱離や変性が問題となる場合もあるため、新たな分離法の開発が望まれています。 本成果は、アメリカ化学会が発行するオープンアクセスジャーナルであるACS Omega誌に2017年8月25日に掲載されました。 |

<今後の展開>

単離したオートファゴソームをプロテオミクス/リピドミクス解析に供することで、これまでとは異なる視点からオートファジーを俯瞰でき、オートファジーの機能欠損による疾患の創薬へと展開できる可能性があります。また、ハイブリッドナノ粒子表面に所望のリガンドを結合させることによって、目的の細胞小器官への受容体を介したターゲティングが可能なナノ粒子を作製し、そのリガンド結合ナノ粒子を用いて標的細胞小器官を高選択的に単離する技術を確立することで、基礎生物学上重要な発見を導く可能性があります。さらに、肥満や老化を防止する医療技術へと繋がることも期待されます。

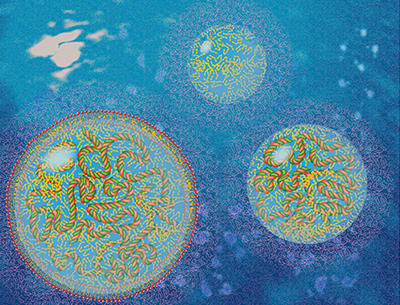

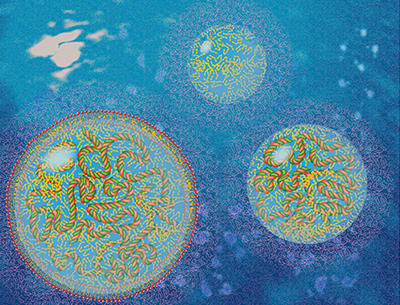

図1 磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を哺乳動物細胞にトランスフェクションした後、培養時間(図中右に行くに従って培養時間が長いことを意味する)とともにナノ粒子の局在が初期エンドソーム(early endosome)、オートファゴソーム(autophagosome)、オートファゴリソソーム(autophagolysosome)へと移行する様子をプラズモン散乱を利用した共焦点顕微鏡イメージングで確認でき、各々の時間帯で磁気分離を行うとそれぞれ異なる種類の細胞小器官を分離することが可能であることを示した図。

<論文>

| 掲載誌: | ACS Omega |

| 論文題目: | "Magnetic Separation of Autophagosomes from Mammalian Cells using Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads"(磁性-プラズモンハイブリッドナノ粒子を用いた哺乳動物細胞からのオートファゴソームの磁気分離) |

| 著者: | Mari Takahashi,1 Priyank Mohan,1 Kojiro Mukai,2 Yuichi Takeda,3 Takeo Matsumoto,4 Kazuaki Matsumura,1 Masahiro Takakura,5 Hiroyuki Arai,2 Tomohiko Taguchi,6 Shinya Maenosono1* 1北陸先端科学技術大学院大学 2東京大学大学院薬学系研究科 衛生化学教室 3大阪大学大学院医学系研究科 4金沢大学医薬保健研究域医学系 5金沢医科大学産科婦人科 6東京大学大学院薬学系研究科 疾患細胞生物学教室 |

| DOI: | 10.1021/acsomega.7b00929 |

| 掲載日: | 2017年8月25日 |

<用語解説>

注1)オートファジー

オートファジー(Autophagy)は、細胞が持っている、細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一つ。自食とも呼ばれる。酵母からヒトにいたるまでの真核生物に見られる機構であり、細胞内での異常なタンパク質の蓄積を防いだり、過剰にタンパク質合成したときや栄養環境が悪化したときにタンパク質のリサイクルを行ったり、細胞質内に侵入した病原微生物を排除することで生体の恒常性維持に関与している。

注2)細胞小器官

細胞の内部で特に分化した形態や機能を持つ構造の総称。細胞内器官やオルガネラとも呼ばれる。細胞小器官が高度に発達していることが、真核細胞を原核細胞から区別している特徴の一つである。

注3)超遠心分離

数万G(重力加速度)以上の遠心力をかける遠心分離法。

注4)表在性タンパク質

疎水性相互作用、静電相互作用など共有結合以外の力によって脂質二重層または内在性膜タンパク質と一時的に結合しているタンパク質。

注5)超常磁性

強磁性体やフェリ磁性体のナノ粒子に現れる。磁性ナノ粒子では磁化の向きが温度の影響でランダムに反転しうる。この反転が起こるまでの時間をネール緩和時間という。外場の無い状態で、磁性ナノ粒子の磁化測定時間がネール緩和時間よりもずっと長い時、磁化は平均してゼロであるように見える。この状態を超常磁性という。

注6)エンドサイトーシス

細胞が細胞外の物質を取り込む過程の一つ。細胞に必要な物質のあるものは極性を持ちかつ大きな分子であるため、疎水性の物質から成る細胞膜を通り抜ける事ができない、このためエンドサイトーシスにより細胞内に輸送される。

注7)オートファゴソーム

オートファジーの過程で形成される二重膜構造を有した袋状の細胞小器官。他の細胞小器官やタンパク質などを囲い込んだ後、リソソームと融合することで内容物を消化する。

注8)プラズモン

プラズマ振動の量子であり、金属中の自由電子が集団的に振動して擬似的な粒子として振る舞っている状態をいう。金属ナノ粒子ではプラズモンが表面に局在することになるので、局在表面プラズモンとも呼ばれる。

注9)トランスフェクション

人為的にDNAやウイルスなどを細胞に取り込ませる手法。

注10)プラズモン散乱イメージング

局在表面プラズモン共鳴に起因した光散乱を利用したイメージング。共焦点顕微鏡を用いたバイオイメージングでは一般的に蛍光色素が用いられるが、長時間観察では光退色が問題となる。しかし、プラズモン散乱を用いたイメージングでは光退色の心配がない。

注11)蛍光免疫染色

抗体に蛍光色素を標識しておき、抗原抗体反応の後で励起光を照射して蛍光発光させ、共焦点顕微鏡などで観察することによって本来不可視である抗原抗体反応(免疫反応)を可視化するための組織化学的手法。

注12)初期エンドソーム

初期エンドソームは、エンドサイトーシスされた物質を選別する場として機能する細胞小器官である。エンドサイトーシスによって細胞内へと取り込まれた物質は、まず細胞辺縁部に存在する初期エンドソームへと輸送される。初期エンドソームを起点として、分解される物質は分解経路へと、細胞膜で再利用される物質はリサイクリング経路へと選別されていく。

注13)オートファゴリソソーム

オートファゴソームとリソソームの融合によってできる細胞小器官。

注14)ウェスタンブロッティング

電気泳動によって分離したタンパク質を膜に転写し、任意のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法。

注15)LC3-II

LC3はオートファゴソームマーカーとして広く知られている。オートファジーが開始されると、LC3はプロペプチドとして発現し、直ちにC末端が切断されて細胞質型のLC3-Ⅰとなる。LC3-ⅠのC末端にホスファチジルエタノールアミンが付加され、膜結合型のLC3- IIへ変換する。LC3- IIはオートファゴソーム膜へと取り込まれて安定に結合するため、哺乳動物におけるオートファゴソーム膜のマーカーとして用いられている。

平成29年8月25日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2017/08/25-1.html「BIO tech 2017 内 第14回アカデミックフォーラム」に出展

6月28日(水)~30日(金)の3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)にてバイオ・ライフサイエンスに係る大規模展示会「BIO tech 2017(第16回バイオ・ライフサイエンス研究展)」が開催され、同展示会内で催された「第14回アカデミックフォーラム」に、本学から生命機能工学領域の藤本健造教授及び平塚祐一准教授が出展しました。

藤本教授はUFC(超高速光架橋)法を用いた核酸類操作について、平塚准教授はモータータンパク質で駆動するマイクロロボットの開発について、ポスター発表を行いました。2日目には藤本教授、平塚准教授ともに口頭発表も行い、訪れた聴講者で本学ブースは賑わいを見せていました。

ポスター発表は3日間通しで行われ、本学ブースには企業や大学、公的研究機関から約200名の方々が訪れました。本学展示説明者は、展示した研究成果について資料を用いながら説明し、来訪者と活発な情報交換を行っていました。

藤本教授

平塚准教授

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

平成29年7月7日

https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2017/07/07-1.htmlBIO tech 2017 内 第14回アカデミックフォーラムに本学が出展

6月28日(水)~30日(金)の3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)でBio Tech 2017(第16回 バイオ・ライフサイエンス研究展)が開催されます。同展示会内で催される、大学・国公立研究所の研究者がバイオ研究の成果発表を行う「第14回アカデミックフォーラム」に、本学から以下の2研究室が出展します。

ご来場の際にはぜひお立ち寄りください。

| 日 時 | 平成29年6月28日(水) ~6月30日(金) 28日(水) 10:00~18:00 29日(木) 10:00~18:00 30日(金) 10:00~17:00 |

| 会 場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール(東京都江東区有明3-11-1) |

| 出展研究室 |

■生命機能工学領域 藤本 健造 教授 「UFC(超高速光架橋)法を用いた核酸類操作」 【ポスター展示ブース】 B-32 【口頭発表】 日時:6月29日(木) 12:30~13:00 会場:ACA-2 【展示概要】 http://d.bio-t.jp/ja/Expo/2725308/---- |

| ■生命機能工学領域 平塚 祐一 准教授 「モータータンパク質で駆動するマイクロロボットの開発」 【ポスター展示ブース】 B-31 【口頭発表】 日時:6月29日(木) 10:30~11:00 会場:ACA-1 【展示概要】 http://d.bio-t.jp/ja/Expo/2725309/---- |

詳細はこちらをご覧ください。

・Bio Tech2017 公式サイト http://www.bio-t.jp/

・アカデミックフォーラム ページ http://www.bio-t.jp/Academia/About/

多糖類から「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功

![]()

![]()

![]()

多糖類から「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功

| 1. 発表者 |

||||

| 檀上 隆寛 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 博士課程) ロジャース 榎本 有希子 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 特任助教(当時)/ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 構造材料研究部門 主任研究員(現在)) 島田 光星 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 博士課程) 信川 省吾 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 助教(当時)/ 名古屋工業大学 大学院物質工学専攻 有機分野 助教(現在)) 山口 政之 (北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科マテリアルサイエンス学系 教授) 岩田 忠久 (東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授/JST-ALCA ホワイトバイオテクノロジー・岩田チーム 研究代表者) |

||||

| 2. 発表のポイント |

||||

|

||||

| 3. 発表概要 |

||||

|

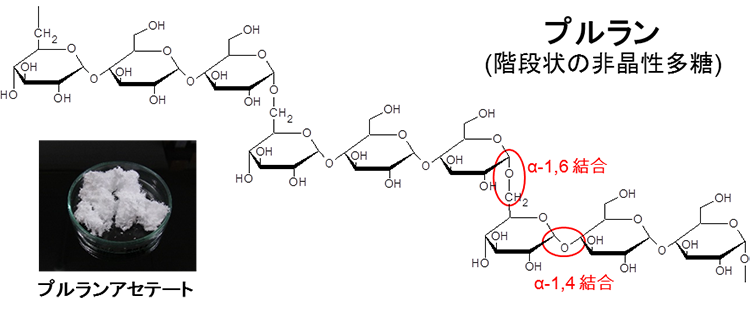

多糖類の1つであるプルランを出発原料とし、プルランの持つ特徴的な分子構造を保持したまま、簡単なエステル化により、光学特性に非常に優れたゼロ複屈折ポリマーの開発に成功しました。開発したゼロ複屈折ポリマーは、添加剤を一切加えることなくゼロ複屈折を発現するとともに、全ての可視光領域に対して、複屈折がゼロである優れた光学特性を持ち、機械物性、耐熱性、耐水性、成形加工性にも優れています。また、置換するエステル基の種類を変えることにより、ゼロ複屈折から高複屈折を持つさまざまな光学フィルムを作製することも可能であることから、偏光板保護フィルム(注4)や位相差フィルム(注5)として、多方面での利用が期待されます。

|

||||

| 4. 発表内容 |

||||

|

液晶ディスプレイは、スマートフォン、タブレットPC、液晶テレビなどに広く用いられています。液晶ディスプレイの基本構成材料の1つである偏光板を保護する目的で、さまざまなポリマー保護フィルムが使われています。一般的なポリマー保護フィルムは、セルローストリアセテート、シクロオレフィン樹脂、アクリル系樹脂などのポリマーから製造されていますが、その複屈折をゼロに近づけるために、多くの添加剤が混ぜられています。

本研究グループは今回、多糖類の一種であるプルランから、添加剤を全く必要としない「ゼロ複屈折ポリマー」の開発に成功しました。 原料として用いたプルランは、微生物によって生合成される水溶性多糖類の1つで、グルコースが2つのα-1,4結合と1つのα-1,6結合を規則正しく繰り返すことにより長くつながった、階段状の非常に珍しい分子構造を持っています(図1)。プルランは主に、食品添加剤、可食性フィルムや医療用カプセルなどとして利用されていますが、これまでプラスチックの原料として用いられることはありませんでした。 今回、プルランの特徴的な分子構造に着目し、分子構造中に存在する3つの水酸基(-OH)をエステル基に置換してプルランアセテートに変えることにより、特徴的な分子構造を残したままで、ゼロ複屈折を発現させることに成功しました(図2)。 開発したゼロ複屈折ポリマーは、ゼロ複屈折の発現に、添加剤を一切必要としません。これは、プルランの持つ特徴的な階段状の分子構造のため、分子配向が抑制されたためであると考えられます。また、熱延伸を施しても、分子配向の緩和が容易に起こることから、ゼロ複屈折の延伸フィルムも得られることがわかりました。さらに、このゼロ複屈折ポリマーは、全ての可視光領域(波長=380~750nm)において、ゼロ複屈折を示すことも発見しました。機械物性、耐熱性、耐水性、成形加工性にも優れていることから偏光板保護フィルムや位相差フィルムとして、さまざまな分野での利用が期待されます。 今後は、溶融押出成形などの工業手法により、ゼロ複屈折フィルムの作製を行いたいと考えています。自然界には、人工的には決して作り出すことができない、さまざまな特徴的な分子構造を持つ多糖類が存在します。今後は、それらの特徴的な構造を保持したまま、新規な高機能・高性能ポリマーの開発を行いたいと考えています。今回の成果を糸口として、石油由来の原料を使用しない、バイオベースのプラスチック創出技術を確立することで、二酸化炭素の排出削減につながることが期待されます。 本研究は、JST戦略的創造研究推進事業先端的低炭素化技術開発(ALCA)と文部科学省科学研究費補助金 基盤研究A(研究代表者:岩田忠久)の一環として行われました。深く感謝いたします。 |

||||

| 5. 発表雑誌 |

||||

| 雑誌名:Scientific Reports 論文タイトル:Zero birefringence films of pullulan ester derivatives 著者:Takahiro Danjo, Yukiko Enomoto-Rogers, Hikaru Shimada, Shogo Nobukawa, Masayuki Yamaguchi and Tadahisa Iwata* (*責任著者) DOI番号:10.1038/srep46342 URL: www.nature.com/articles/srep46342 日本時間4月18日(火)午後6時(イギリス時間18日(火)午前10時)に公開されました。 |

||||

| 6. 用語解説 |

||||

| 注1 プルラン デンプンを原料として黒酵母によって生合成される水溶性多糖類。グルコースが2つのα-1,4結合と1つのα-1,6結合を規則正しく繰り返した分子構造を持つ(図1)。 注2 エステル化 多糖類の水酸基(-OH)を、アセチル基(-OCOCH3)やプロピオニル基(-OCOCH2CH3)などのエステル基に化学的手法により置換すること。 注3 ゼロ複屈折ポリマー 物体中を光が透過する際、光の振動方向によって進む速度が異なる現象を複屈折と呼ぶ。一般にポリマーフィルムにおいても、分子が配向することにより複屈折が生じる。ゼロ複屈折ポリマーとは、種々の方法により複屈折をなくしたポリマーのこと。 注4 偏光板保護フィルム 液晶ディスプレイなどに用いられる偏光板を保護するために貼られるポリマーフィルム。このフィルムの複屈折は、可能な限りゼロであることが望ましい。 注5 位相差フィルム 光学補償フィルムの1つで、複屈折による光学的な歪みや視角方向による変調が原因で起こる表示の着色等を防止するために貼られるポリマーフィルムのこと。 |

||||

| 7. 添付資料 |

||||

|

|

||||

平成29年4月19日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2017/04/19-1.html学生の中山さんが、マテリアルライフ学会第21回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞

学生の中山超さん(博士前期課程2年、物質化学領域・谷池研究室)が、マテリアルライフ学会第21回春季研究発表会において研究奨励賞を受賞しました。

マテリアルライフ学会は、有機、無機、金属からなる素材およびそれらを加工して得られる各種材料と構成物・製品並びにバイオマテリアル、古文化財などの耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩を図ることを目的とした学会です。

研究奨励賞は、優れた発表を行った発表者に授与され、耐久性、寿命予測と制御についての科学および技術の進歩に資することを目的としています。本賞の授賞件数は18件の研究発表において3名の発表者が研究奨励賞を受賞しました。

■受賞年月日

平成29年2月24日

■論文タイトル

人工クモ糸の熱酸化劣化における化学発光挙動

■論文概要

近年、強度と伸度を両立し、規格外の靭性を有するクモ糸は、産業用構造材料として大きな注目を集めていますが、タンパク質の高温・高湿度環境への脆弱性が産業応用に向けた最大の障壁となっています。我々は、人工クモ糸の高温で放出する化学発光を捉えることで、熱酸化劣化挙動を系統的に検討し、人工クモ糸の劣化機構を明らかにしました。本研究は、人工クモ糸の材料寿命の確保に当たって極めて有用な知見を与えるものです。

■受賞にあたって一言

今回、このような賞をいただき大変嬉しく思います。本発表において熱心なご指導を頂いた谷池准教授、Dao博士研究員、および激励を頂いた研究室の皆様には心より感謝申し上げます。

平成29年4月5日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2017/04/5-1.html「ポリマー材料フォーラム」ゴム技術フォーラム/高性能天然由来マテリアル開発拠点共催

本フォーラムは、ゴム技術フォーラムと本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」の共催です。エクセレントコアの教員を中心に、ポリマー材料(バイオポリマー、ナノコンポジット、ゴム)に関する最先端の研究発表をお届けするフォーラムです。参加は無料となっておりますので、奮ってご参加下さい。

| ■ 日 時 | 2016年11月14日(月) 13:00~17:30 |

| ■ 場 所 | マテリアルサイエンス系講義棟1階 小ホール |

| ■ 参 加 |

無料(参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。) |

| ■ プログラム |

| 時 間 | 内 容 |

| 13:00-13:10 | 開会の挨拶 |

| 13:10-13:25 | 大学紹介-塚原 俊文 教授(マテリアルサイエンス系学系長) |

| 13:25-14:10 | 講演1-金子 達雄 教授(高性能天然由来マテリアル開発拠点長/環境・エネルギー領域) 「エキゾチックな未利用バイオ分子を用いたスーパーエンプラの開発」 |

| 14:10-14:55 | 講演2-谷池 俊明 准教授(高性能天然由来マテリアル開発拠点/物質化学領域) 「リアクターグラニュール技術を用いた新規ポリオレフィン系ナノコンポジットの開発」 |

| 14:55-15:10 | 休憩 |

| 15:10-15:30 | 講演3-桶葭 興資 助教(環境・エネルギー領域) 「界面不安定性による超高分子多糖類のマクロ空間認識」 |

| 15:30-15:50 | 講演4-Chammingkwan, Patchanee 助教(高性能天然由来マテリアル開発拠点/物質化学領域) 「In-Situ Grafting of Nanoparticles Through End-Funtionalized Polypropylene for High-Performance Nanocomposites 」 |

| 15:50-16:10 | 講演5-Ali, Mohammad Asif 博士研究員(環境・エネルギー領域) 「Environmentally degradable biobased plastics from renewable itaconic acid and their composites with montmorillonite 」 |

| 16:10-16:20 | 休憩 |

| 16:20-16:50 | 技術紹介-滝澤 俊樹(ゴム技術フォーラム(ブリヂストン・フェロー)) 「タイヤ用エラストマーの開発事例」 |

| 17:20-17:30 | 開会の挨拶 |

| ■ 連絡先 | 研究推進課 研究施設支援係(E-mail:sien) |

学生の Gargi Joshiさんの論文が英国王立化学会刊行 Soft MatterのBack Coverに採択

学生のGargi Joshiさん(博士前期課程2年、環境・エネルギー領域・金子研究室)の論文が、英国王立化学会刊行 Soft MatterのBack Coverに採択されました。

■掲載誌

Royal Society of Chemistry, Soft Matter 2016, 12, 5515 - 5518.

■著者

Gargi Joshi, Kosuke Okeyoshi*, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Directional control of diffusion and swelling in megamolecular polysaccharide hydrogels

■論文概要

3次元網目構造を持つ高分子ゲルは生体組織に類似する特徴を多々有しており、新規バイオマテリアルへの応用が注目されています。通常のゲルでは等方的に体積膨潤するのに対し本研究では、内部の層構造を制御することで異方的に膨潤するハイドロゲルの作製に成功しました。100倍以上の膨潤率を示すこのゲルは、水の拡散吸収が層構造の側面から起こり、層間隙を広げて一軸方向にのみ膨潤する特徴が実証されました。高分子ネットワークはシアノバクテリア由来の超高分子量を持つ多糖類「サクラン」で構成され、高分子の自己配向性・生体適合性・高吸水性などを有します。水の拡散と膨潤方向が制御されたゲルの特性を活用することで、ティッシュエンジニアリング・再建手術・ドラッグデリバリーシステムなど医療用材料への展開が期待されます。

参考 http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/sm/c6sm00971a#!divAbstract

平成28年6月23日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/06/23-1.html環境・エネルギー領域の桶葭助教が三谷研究開発支援財団の研究開発助成に採択

環境・エネルギー領域の桶葭興資助教が三谷研究開発支援財団の研究開発助成に採択されました。

三谷研究開発支援財団は、財団法人三谷育英会の姉妹財団として、平成17年3月10日に設立され、今年で11年目を迎えました。三谷育英会は、三谷産業株式会社を創業した故 三谷進三氏の個人資産を基に、1960年設立され、以来、高等学校並びに大学に学ぶ学生に対し奨学金による支援が続けられております。2005年、三谷育英 会の設立45周年に際し、当時、三谷育英会の二代目理事長であった三谷美智子氏は「三谷育英会の奨学生が学ぶ大学の研究室で進められる研究開発に対しても、何か支援することが出来ないか」と思い、自身の持つ三谷産業株式会社株式200万株等を基に当財団を設立いたしました。当財団は、将来を担う研究者の 方に更に研究に邁進していただくため、石川県内の大学および大学院で行われている有益な研究に対し援助することを目的としています。なお、平成24年4 月より当財団は石川県の認定を受け、財団法人から公益財団法人へ移行し、新たな第一歩を踏み出しました。当財団は、石川県地域に立地する研究機関、すなわ ち大学及び大学院で行われている研究開発に対し、支援、表彰等を行い、もって地域の研究開発と産業の発展に寄与することを目的とします。

■採択期間

平成28年度

■テーマ

「乾燥誘起による超高分子多糖類の一軸配向膜作製技術の開拓」(天然高分子機能創発チーム)

■テーマ概要

自然界の生命が常に対面している乾燥現象を利用して、自然法則に基づいた高分子配向制御法の新機軸を構築する。特に、シアノ バクテリア由来高分子多糖類の水溶液の乾燥過程に着目し、高秩序化された高分子膜の作製技術を開拓する。乾燥による一軸配向膜作製の新たな技術を確立することで、細胞足場材料など医療分野や分子認識材料など環境分野への応用が期待できる。産業界においても高秩序化されたバイオ分子修飾基板の作製は、IPS 細胞培養用はじめ早急に解決すべき問題である。

■採択にあたって一言

本研究課題について採択頂き大変嬉しく存じます。三谷研究開発支援財団、および本助成の選考委員会の皆様に深く感謝申し上げます。また、金子達雄教授はじめ、共同研究者の皆様、ご助言頂いた研究室の皆様にこの場をお借りして深く御礼申し上げます。科学と技術の発展に貢献できる様誠心誠意励んで参ります。

平成28年6月6日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2016/06/06-1.html研究員のMANINDERさんがFalling Walls Lab Sendai 2022において2位を受賞

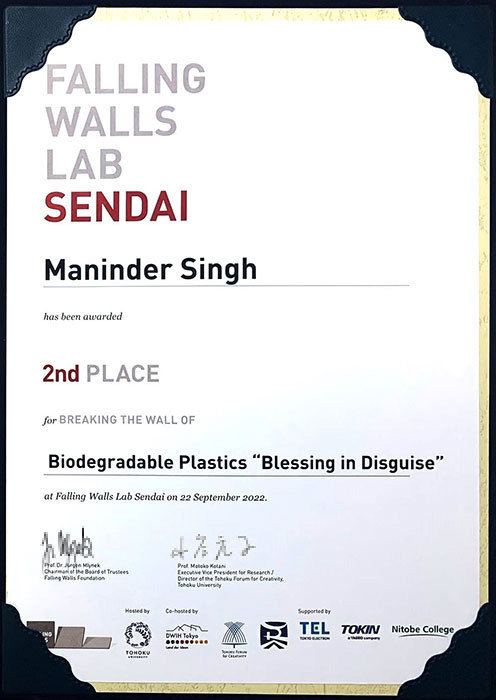

研究員のMANINDER, Singhさん(サスティナブルイノベーション研究領域、金子 達雄研究室)がFalling Walls Lab Sendai 2022において2位を受賞しました。

Falling Walls Lab(FWL)は、「ベルリンの壁」崩壊20周年を記念し、2009年にベルリンにて設立された財団「Falling Walls Foundation」主催の弁論大会です。世界に存在する「様々な壁」を打破することをコンセプトに、若手研究者等が、3分間で自身の研究活動をプレゼンテーションします。今年度の大会では、異なる分野の17人の候補者の中から3人の受賞者が選ばれました。

今回、Falling Walls Lab Sendai 2022は令和4年9月22日に東北大学およびオンラインにてハイブリッド開催されました。

■受賞年月日

令和4年9月22日

■研究題目、論文タイトル等

Biodegradable Plastics "Blessing in Disguise"

■受賞対象となった研究の内容

It mentioned how biobased nylons could be the best substitute for current nylons and other plastics.

■受賞にあたって一言

I received recognition for presenting my research on "Biodegradable Plastics-Blessing in Disguise".

Knowing that the research I most enjoy conducting and that has great potential for addressing the world's plastic problem has earned me an award makes me feel extremely happy. I am earnestly grateful for the recognition I have received for my work. I assure you that I have worked hard over the last two years to get this recognition, but someone has always outdone me. In retrospect, I believe it was a good thing because it motivated me to do better than I had previously. Never before have I felt such a strong desire to win an award, or any accolade for that matter. I'm not sure what changed me, but whatever it was, I'm grateful for it.

To conclude, I'd like to thank my professor Tatsuo Kaneko, Dr. Maiko K. Okajima sensei for their kind support and constant motivation. I would like to extend my thanks to Dr. Kenji Takada sensei, Dr. Mohammad Asif Ali, my parents, lab members, Dr. Gargi Joshi, and Dr. Manjit Singh Grewal for believing in me. I would also like to acknowledge funding support from Moonshot. Last but not least, I would like to thank Atsuko Kohata sensei (a well-known NHK presenter), Tetsuya Kageyama sensei (Specially Appointed Assistant Professor), and the organizers of Tohoku University.

|

|

| MANINDERさん(左) |

令和4年10月14日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2022/10/14-1.html学生のSUWANSOONTORNさんの論文が公益社団法人電気化学会刊行のElectrochemistry 誌で最も多くダウンロードされた論文として選出

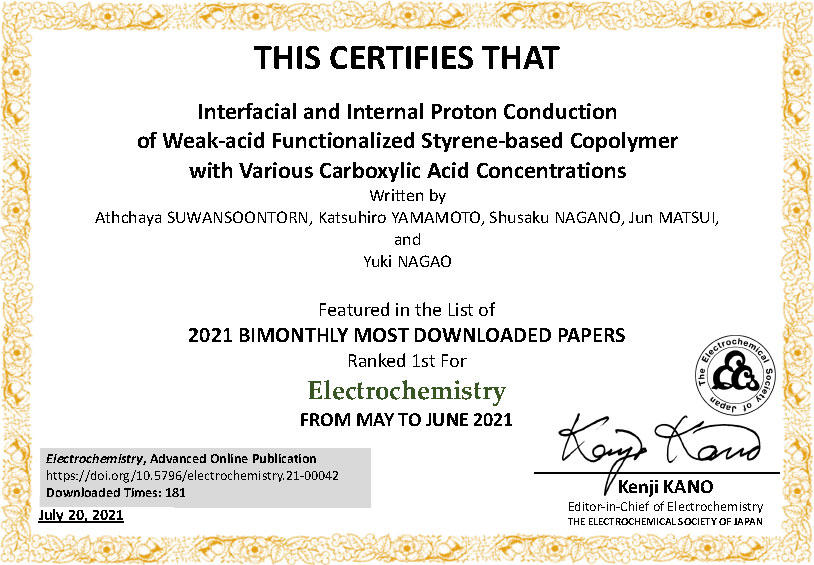

学生のSUWANSOONTORN, Athchayaさん(博士後期課程3年、物質化学領域、長尾研究室)による、公益社団法人電気化学会刊行のElectrochemistry 誌に掲載された論文 "Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations" が、2021年5・6月の間に同誌に掲載された論文の中で、最も多くダウンロードされた論文として選出されました。

この論文で発表した研究成果については、令和3年5月28日に本学から「高分子薄膜における水素イオンの界面輸送で新知見」としてプレスリリースしています。

電気化学会は、電気化学の基礎と応用に関する研究の推進と、それを基礎とする産業技術の進歩を図り、学術文化の進展と社会の発展に寄与することを目的として、1933年に設立されました。

■受賞年月日

令和3年7月20日

■選出された論文のタイトル

Interfacial and Internal Proton Conduction of Weak-acid Functionalized Styrene-based Copolymer with Various Carboxylic Acid Concentrations

■著者

Athchaya Suwansoontorn, Katsuhiro Yamamoto, Shusaku Nagano, Jun Matsui, Yuki Nagao

■対象となった研究の内容

Investigation of interfacial proton transport is necessary to elucidate biological systems. As commonly found in biomaterials, the carboxylic acid group was proven to act as a proton conducting group. This study investigated the influence of carboxylic acid concentration on both interfacial and internal proton transport. Several styrene-based polymers containing the carboxylic acid group were synthesized. The amount of carboxylic acid group in the polymer chain was varied to explore the effects of weak acid concentration on polymer thin films' electrical properties. The IR p-polarized multiple-angle incidence resolution spectrometry (pMAIR) spectra show the higher ratio of the free carboxylic acid groups rather than cyclic dimers in polymers with a higher concentration of carboxylic acid group, facilitating the more hydrogen bonding networks in films. The water uptake results reveal the similar number of adsorbed water molecules per carboxylic acid group in all thin films. Remarkably, polymer thin films with high carboxylic acid concentration provide internal proton conduction because of the relative increase in the amount of the free carboxylic acid group. In contrast, interfacial proton conduction was found in low carboxylic acid concentration polymers because of the relatively large amount of cyclic dimer carboxylic acid group and poor amount of free carboxylic acid group. This study provides insight into interfacial proton transport behavior according to the weak acid concentration, which might explain proton transport in biological systems.

■選出にあたって一言

We are greatly honored to receive the award for Most Downloaded Papers for "Electrochemistry". First, I want to express my appreciation to Assoc. Prof. Katsuhiro Yamamoto, Prof. Shusaku Nagano, Prof. Jun Matsui, and Assoc. Prof. Yuki Nagao for their valuable comments and guidance. And I am also grateful to Nagao LAB members for their support. We expect that our research can contribute to developing bio-conductive materials for eco-friendly devices.

令和3年7月27日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2021/07/27-4.html新型コロナウイルスの重症化に関与するタンパク質ORF8の特異な性質を発見

|

石川県公立大学法人 石川県立大学 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 |

新型コロナウイルスの重症化に関与するタンパク質ORF8の特異な性質を発見

| 新型コロナウイルスの重症化に関与するタンパク質ORF8は、過酷な環境下でも高い安定性、復元力を保つという特異な性質を持つことを発見しました。ORF8は、70度においても天然状態を保持し、70度以上で変性させても、温度が下がると天然状態に戻ること、酸性条件で変性するが、弱アルカリ条件にすると天然状態に戻ることを明らかにしました。 |

【概要】

石川県立大学 森正之准教授が中心となり、今村智弘講師、東村泰希准教授、松本健司教授および北陸先端科学技術大学院大学 生命機能工学領域の大木進野教授と共同で、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の重症化関与タンパク質ORF8の特異な性質を発見しました。本研究成果は、速報誌「Biochemical and Biophysical Research Communications」に公開されました。

SARS-CoV-2が引き起こす新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、基礎疾患や肥満の罹患者が重篤化しやすく、全世界で大問題となっています。新型コロナウイルスが持つORF8タンパク質は、SARS-CoV-2において特徴的なタンパク質です。これまでの解析により、ORF8は、免疫機能に重要な役割を持つMHCクラスIタンパク質の働きを抑え、細胞障害性T細胞を介した免疫応答を損なう働きがあることが報告されております。さらに、ORF8遺伝子領域が欠失したSARS-CoV-2株や1つのアミノ酸残基が変異したORF8(L84S)を持つウイルス株では、重症化しにくいことが報告されています。このことから、ORF8タンパク質は、COVID-19の重症化に関与することが示唆されています。

ORF8タンパク質は分子内に3か所のジスルフィド結合(S-S結合)を持ち、さらにS-S結合で二量体になる複雑なタンパク質です。そのため大腸菌での均一なORF8の合成は極めて困難です。しかし、我々は、タバコ培養細胞(タバコBY-2細胞)を用いて均一なORF8タンパク質の大量合成に成功しました(図1)。

タンパク質は一般的に、熱や酸、アルカリの影響を受けると、ひもが絡まったような変性という状態になって沈殿します。通常は、生卵が加熱されるとタンパク質が変性しゆで卵になるように、いったん変性したタンパク質は元の状態に戻りません。ORF8タンパク質がどのような条件で変性するかはその機能を知るうえで重要です。そこで、本研究では、タバコBY-2細胞で合成した野性型ORF8と変異型ORF8(L84S)の温度およびpHを変化させORF8の状態変化を核磁気共鳴(NMR)装置で解析しました。その結果、ORF8は耐熱性がとても高く70度付近まで天然状態を保持し、70度以上で変性しました。しかし、一般的なタンパク質と異なり、温度を下げると天然状態に戻ることがわかりました(図2)。またORF8は、弱酸性条件で変性してしまうこと、中性条件に戻すと元の天然状態に戻ることがわかりました。これらの結果は、ORF8が特別安定なタンパク質であることを意味します。また、興味深いことに、変異型ORF8(L84S)はORF8に比べて熱および酸への耐性がより高いことがわかりました(図2)。これらの特異な性質は、OFR8の機能と関係していることが予想されます。今後、この知見をもとにした解析を行うことにより、COVID-19の重症化をおさえる治療法が確立する可能性が期待されます。

【発表論文】

| 論文タイトル | Similarities and differences in the conformational stability and reversibility of ORF8, an accessory protein of SARS-CoV-2, and its L84S variant |

| 論文著者 | Shinya Ohki; Tomohiro Imamura; Yasuki Higashimura; Kenji Matsumoto; Masashi Mori |

| 雑誌 | Biochemical and Biophysical Research Communications |

図1 タバコ培養細胞を用いたORF8タンパク質の大量生産

タバコBY-2細胞で生産したORF8タンパク質は全て二量体を形成する。(A) ORF8タンパク質を合成するタバコBY-2細胞 (B)タバコBY-2細胞の大量培養 (C)培養液中に放出されたORF8タンパク質 (D)精製しNMR解析に用いたORF8タンパク質。WT:野生型ORF8タンパク質、L84S: 変異型ORF8タンパク質、矢じり:ORF8タンパク質、M:分子量マーカー

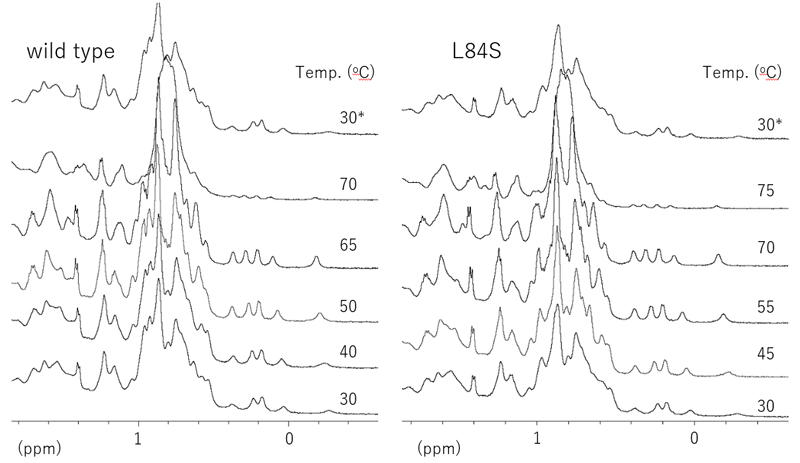

図2 ORF8 (wild type)とその変異体L84Sの各温度での1H-NMRスペクトルのメチル基領域の拡大図 *印は、昇温後に再びその温度に戻したことを表す。

ORF8、L84Sともに70度くらいまではスペクトルに大きな変化が見られない。これは、立体構造が保持されていることを示している。ORF8では70度、L84Sでは75度のときにピークが広幅化し、特に0 ppm付近ではピークが消失しかかっている。これは、試料が多量体化もしくは会合により熱変性状態になったことを示している。ところが、両試料ともに温度を下げたときのスペクトルは実験開始時のスペクトルと一致している。これは、変性状態の試料が天然状態に戻ったことを示している。

【用語説明】

細胞傷害性T細胞:リンパ球T細胞の一種。異物となる異常細胞(ウイルス感染細胞、がん細胞など)を認識し、それらを攻撃して破壊する細胞。

MHCクラスIタンパク質:免疫応答に関わるタンパク質。細胞内のタンパク質に由来するペプチド断片を細胞表面に輸送し、細胞障害性T細胞に提示するタンパク質。

ジスルフィド結合(S-S結合):2つのシステインによって形成される共有結合で、タンパク質の立体構造形成に重要な役割をはたす。

二量体:2個のタンパク質が、物理的・化学的な力によって形成した分子。

核磁気共鳴(NMR)装置:強力な磁場中に置いた試料に電磁波を照射して応答信号を得る装置。信号を解析することで、試料の構造や運動性を知ることができる。

令和3年6月9日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2021/06/09-1.html生体内の高分子混雑に着目した新規の細胞モデルの創成に成功

|

生体内の高分子混雑に着目した新規の細胞モデルの創成に成功

名古屋大学大学院理学研究科の瀧口 金吾講師、同志社大学生命医科学部の作田 浩輝特任助教、藤田 ふみか大学院生、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 生命機能工学領域の濵田 勉准教授、法政大学生命科学部の林 真人教務助手、三重大学大学院工学研究科の湊元 幹太教授、京都大学高等研究院医学物理・医工計測グローバル拠点の吉川 研一特任教授らの共同研究グループは、二種類の水溶性高分子のミクロ相分離条件下でDNAとリン脂質を共存させると、内部にDNAを取込み、リン脂質の膜で囲まれた細胞内小器官様の構造が自発的に生成することを発見しました。この発見が元になり、細胞が自律的に複雑な構造や高度な機能を生み出す機構の謎に迫る研究に発展することが期待されます。

その成果をまとめた論文が、国際科学雑誌ChemBioChem誌のオンライン版に2020年7月15日付けで公開されましたが、この度、Very Important Paper の1つに選ばれ、研究内容を紹介するイラストがChemBioChem誌の2020年21巻23号に掲載されました。

この研究は、平成24年度から始まった文部科学省科学研究費助成事業新学術領域『分子ロボティクス』プロジェクトおよび平成31年度から始まった日本学術振興会科学研究費助成事業『細胞結合ネットワークの構築による人工細胞モデルの組織化と集団動態発現』等の支援のもとでおこなわれたものです。

【ポイント】

- 異なる高分子 注1)の混雑によって高分子同士が相分離 注2)を起こしてミクロ液滴を形成している溶液にリン脂質を加えると、脂質が自発的にミクロ液滴の界面に局在化することで、細胞内小器官(オルガネラ)注3)の形成に似た区画化を起こすことを発見した。

- この新知見を利用することで、リン脂質によって小胞化されたミクロ液滴の内部に、長鎖DNAを濃縮して封入させることに成功した。

- 本研究で見出されたミクロ液滴のリン脂質によって区画化される小胞化は、原始生命体(細胞の起源)のモデル実験系と成り得ると同時に、人工脂質膜小胞を調製するための有力な新手法として期待される。

- この研究成果をまとめた論文が、国際科学雑誌ChemBioChem誌に掲載され、さらに、Very Important Paper (VIP)に選ばれた。【論文を紹介するイラスト(下図)はChemBioChem誌の2020年21巻23号に掲載】

【研究背景と内容】

近年、細胞内の複雑な構造が生み出される起源や、脂質膜によって区画化される多様な細胞内小器官および、顆粒などの膜によって隔てられていない領域 注3)などが形成・維持される機構について、相分離 注2)の視点から研究されています。

本研究では、液-液相分離(LLPS)注2)を示すことができる水溶性の高分子ポリマーであるポリエチレングリコール(PEG)およびデキストラン(DEX)注1)の混合によってミクロ液滴を生成させた溶液にリン脂質を加えると、ミクロ液滴の界面に脂質が自発的に集まって膜を形成することを見出しました(図1)。この脂質に覆われたミクロ液滴が、外液の浸透圧を高張にすると、脂質二重膜でできた膜小胞と同様に破裂や穿孔、収縮をすることから(図2)、ミクロ液滴を覆う脂質が、生体膜の基本構造である脂質二重膜と同じ性質を示すことが分かりました。

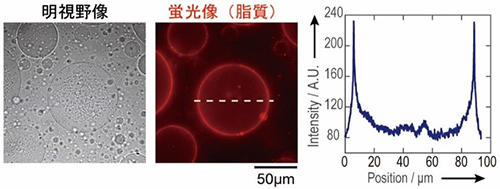

図1:ミクロ液滴の界面へのリン脂質の蓄積。

図1:ミクロ液滴の界面へのリン脂質の蓄積。

リン脂質添加後のPEG / DEX混合溶液の顕微鏡画像(ミクロ液滴の生成を示す明視野像とリン脂質の局在を示す蛍光像)。蛍光像(白の破線部分)から得られた蛍光強度の空間プロファイル。

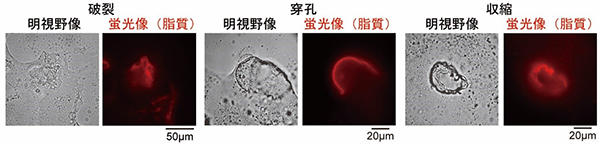

図2:高張な水溶液(NaCl溶液)の注入による脂質膜構造の形態変化。

図2:高張な水溶液(NaCl溶液)の注入による脂質膜構造の形態変化。

外液の浸透圧が変化することによって、リン脂質に覆われたミクロ液滴の内部から外液に向かって大量の水分子が移動しようとする結果、脂質膜の破裂や穿孔や収縮が起きる。左から、破裂後のリン脂質の凝集塊、穿孔を起こした脂質膜の残骸、収縮した脂質膜。

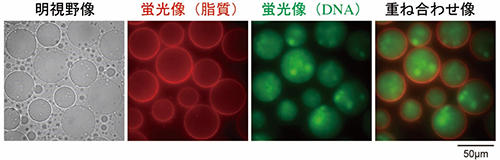

ところで、核酸であるDNAも生体内で重要な働きをしている天然の高分子です。我々共同研究グループの先行研究から、長鎖DNAがDEXを高濃度で含むミクロ液滴に遍在することが明らかにされていました。長鎖DNAを内部に濃縮して取込んだミクロ液滴を形成している相分離溶液系にリン脂質を加えると、やはり脂質が自発的にミクロ液滴を覆うことで、内部にDNAを含む細胞内小器官様の安定化された小胞の形成が認められました(図3)。

このミクロ液滴からリン脂質膜で安定化された細胞内小器官様の小胞が自発的・自己組織的に創成されてくる過程は、原始の生命体の細胞の内部構造の起源を考える際の貴重な知見であり、多種類の高分子の混合によって細胞内小器官(オルガネラ)や膜によって隔てられていない構造が自発的に形成されてくる可能性を示した研究成果です。

図3:リン脂質の膜で区画化・小胞化されたミクロ液滴へのDNAの自発的なカプセル化。

図3:リン脂質の膜で区画化・小胞化されたミクロ液滴へのDNAの自発的なカプセル化。

長鎖DNAを含むPEG / DEX混合溶液にリン脂質を添加すると、自発的にDNAを取込んだ脂質の膜に覆われたミクロ液滴が生成される。

【成果の意義】

本研究の発見は、多種類の高分子の混合によって生体高分子(ここでは長鎖DNA)を取込んだミクロ液滴が自発的に生じ、これに生体膜の重要な構成成分であるリン脂質を加えると、更にミクロ液滴の界面にリン脂質が集積して自己組織的に細胞内小器官様の小胞構造が形成されることを示した研究成果です。

この発見の特筆すべきこととして、本研究で用いられたどの成分、高分子のPEGとDEX、生体高分子の長鎖DNA、そしてリン脂質も、酵素と基質との間に観られる鍵と錠との関係のような相互作用を互いに示さないことが挙げられます。このことは、生命現象の説明や理解に必ず分子間の特異的な相互作用の存在を想定して来たこれまでの生命科学に一石を投じるものであり、非常に重要です。

細胞内では、細胞分裂の際、分離・分配された染色体が脂質の膜で覆われ核膜が再生することで2つの娘細胞の核が形成されます。また、オートファジーでは、変性したり役目を終えたりした生体因子や細胞内に侵入して来た細菌などの外敵の分解除去のため、あるいは細胞内物質のリサイクルのため、それらを取り込む様に脂質膜でできた"袋"を形成します。これらのことから、本研究で得られた知見は、非膜性の顆粒の様な細胞内領域と膜に覆われた細胞内小器官との関係に新たな視点を与えると共に、濃厚環境での生体高分子の在り様、細胞内に観察されるような重層的に区画された領域や細胞内小器官の様な特別な構造の起源の理解に迫る成果だと言えます。

【用語説明】

- 注1) 高分子(ポリマー):

ある化学物質が、様々な結合を介して連なっていくことで、より大きな分子になったもの。一本の鎖状のポリマーもあれば、枝分かれしながら繋がっているポリマーもあります。

今回の研究で用いられたポリエチレングリコール(PEG)やデキストラン(DEX)は、その代表的なものです。

DNAも、ヌクレオチドが連なってできた天然のポリマーです。生体内には、様々な糖鎖やアクチン線維や微小管の様なアクチンやチューブリンと呼ばれる蛋白質が繊維状に集まってできた細胞骨格などが存在していますが、これらも天然のポリマーと考えることができます。 - 注2) 相分離、液-液相分離 (Liquid-Liquid Phase Separation, LLPS):

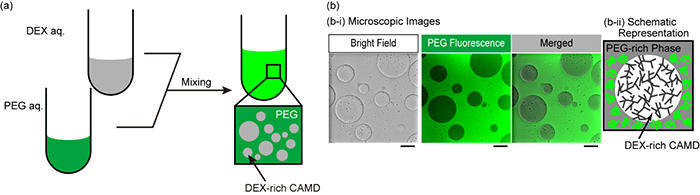

LLPSは、複数の水溶性高分子を混合し混雑化すると(図4 (a))、ある高分子が他の高分子よりも高濃度で存在する領域が水溶液中に現れる現象です。このように異なる領域に分かれていく現象を相分離と呼びます。そのようにしてできてくる領域ですが、混合の仕方によって生きた細胞や細胞内小器官と同等のサイズを持つミクロ液滴になります。

今回の研究では、PEGが濃く存在する溶液中に、DEXが濃く存在するミクロ液滴が生じる条件下で実験が行われました(図4 (b))。

図4:PEGとDEXの混合(左)によって生じるLLPS(上)。Bars = 100 μm。本共同研究グループの先行研究論文 ChemBioChem 2018, 19(13), 1370-1374 (Figure S1) より転載。

図4:PEGとDEXの混合(左)によって生じるLLPS(上)。Bars = 100 μm。本共同研究グループの先行研究論文 ChemBioChem 2018, 19(13), 1370-1374 (Figure S1) より転載。

- 注3) 細胞内小器官(オルガネラ):

細胞内に存在する核やミトコンドリア、ゴルジ体などの総称。

これまで細胞内小器官は、膜によって外界から隔てられて、その構造や機能が維持されていると考えられてきました。しかし近年、膜によって外部から隔てられていない領域・顆粒(例として核小体やストレス顆粒など)が、非膜性の細胞内小器官として重要な働きを担っていることが分かってきて、それらの形成維持機構が、細胞内の複雑で階層的な構造の組織化に関連して議論される様になっていました。

【論文情報】

| 雑誌名 | ChemBioChem 2020, 21 (23), 3323-3328. |

| 論文タイトル | "Self-Emergent Protocells Generated in an Aqueous Solution with Binary Macromolecules through Liquid-Liquid Phase Separation." |

| 著者 | Hiroki Sakuta, Fumika Fujita, Tsutomu Hamada, Masahito Hayashi, Kingo Takiguchi, Kanta Tsumoto, Kenichi Yoshikawa. |

| 論文本文 | DOI: 10.1002/cbic.202000344 |

| イラスト (Cover Feature) |

DOI: 10.1002/cbic.202000760 |

【研究費】

・科研費 基盤研究(A)(15H02121)

・科研費 基盤研究(C)(19K06540)

・科研費 基盤研究(B)(20H01877)

・特別研究員奨励費(18J12947)

・文部科学省新学術領域研究

「アメーバ型分子ロボット実現のための要素技術開発とその統合」(24104004)

・文部科学省新学術領域研究

「ゆらぎと構造の協奏:非平衡系における普遍法則の確立」(25103012)

・文部科学省新学術領域研究

「宇宙からひも解く新たな生命制御機構の統合的理解」(18H04976)

令和2年12月9日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/12/09-1.html学生のNGUYEN さんが CHEMCYS2020においてBest Poster Presentation Awardを受賞

学生のNGUYEN, Nhat Thanhさん (博士後期課程3年、物質化学領域・谷池研究室)が A Chemistry Conference for Young Scientists 2020 (CHEMCYS2020)においてBest Poster Presentation Awardを受賞しました。

■受賞年月日

令和2年2月21日

■研究題目、論文タイトル等

Understanding the Thermal Degradation of Biobased Polyimide Derived from 4-Aminocinnamic Acid Photodimer

■研究者、著者

NGUYEN, Nhat Thanh

■受賞対象となった研究の内容

The development of high-performance biobased polymers plays a crucial role in the establishment of a sustainable low-carbon society. Recently, we have successfully synthesized new biobased polyamic acid (PAA) and polyimide (PI) from bioavailable aromatic diamine, which is a photodimer of 4-aminocinnamic acid (4ATA) derived from glucose via 4-aminophenylalanine using recombinant Escherichia coli. These polymers possess high thermal resistance and mechanical properties, being regarded as a promising engineering plastic. Herein, we investigate the thermal degradation mechanism of the biobased PI by various analytical techniques: thermogravimetric analysis (TGA), IR spectroscopy, solid-state 13C NMR, and tensile test. The TGA result for the biobased PI under dry air at 250 °C showed a mass loss behavior as typical for the auto-oxidation. The IR and 13C NMR results revealed that the cyclobutane ring of the diamine of 4ATA was the most susceptible to oxidative degradation. The thermal degradation of biobased PI started by oxidative degradation of the cyclobutane ring, followed by the formation of C=C double bonds and conjugated carbonyl species as the main oxidation products, which caused gradual deterioration of the strength, the ductility, and the transparency of the PI. We have successfully suppressed the thermal degradation by adding stabilizers to the PI formulation.

■受賞にあたっての一言

I am greatly honored to win the award from a big conference tailored to young chemists worldwide. The conference offered me tremendous opportunities to advertise my research outcomes as well as to discuss with many young scientists from all over the world about typical research domains in chemistry. It was an unforgettable and precious memory. I am extremely grateful to Associate Professor Toshiaki Taniike and Professor Tatsuo Kaneko for their constant guidance during my research. Also, I would like to thank all members in Taniike laboratory for their cooperation. Finally, I would like to thank my family for always being by my sides.

令和2年4月2日

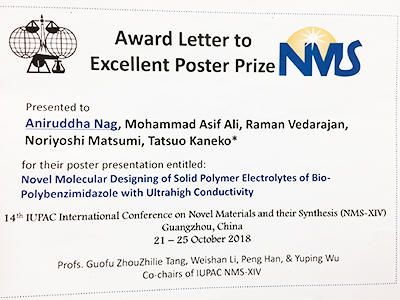

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/04/02-1.html学生のNAG, Aniruddhaさんが、14th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XIV)においてexcellent poster prizeを受賞

学生のNAG, Aniruddhaさん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域・金子研究室)が、14th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XIV)においてexcellent poster prizeを受賞しました。

■受賞年月日

平成30年10月25日

■論文タイトル

Novel molecular designing of solid polymer electrolytes of bio-polybenzimidazole with ultrahigh conductivity

■論文概要

Here we have successfully synthesized bio-based plastic consist of high thermo-mechanical properties comparable with engineering plastics. Polybenzimidazoles (PBIs) are a series of highest thermo-stable polymers attracting researchers' attention because of PBIs have a rigid aromatic structure and hetero rings in their backbone to induce a good stability. However, previously bio-based PBIs have ever been tried to prepare and base on such a background we have used renewable 3-amino-4-hydroxybenzoic acid (3, 4-AHBA) derived from Actinomycetes metabolite to produce bio-based PBI. Also, PBIs have active imidazole hydrogen (-NH) to receive chemical modification. Here we report lithium single-ion conducting polymer electrolyte using organoborane-modified polybenzimidazole (B-PBI) and ionic liquid (IL). The PBI was modified by triethylborane substitution to imidazole proton to create boronated PBI (B-PBI) with Li counter ion. Considerable battery performance was confirmed along with stable interfacial properties while using this as solid polymer electrolyte (SPE).

■受賞にあたって一言

First of all it was an honor for me to present my research outcomes as poster presentation in a conference like-NMS-XIV, co-organized by the 'International Union of Pure and Applied Chemistry' (IUPAC). I could meet with enormous number of researchers from China and many other countries who are working on the same field as mine. Moreover, I am thankful to organizing committee to consider my research for the excellent poster prize. I would like to convey my humble gratitude to Professor Tatsuo Kaneko for his continuous support, guidance and encouragement. I am also immensely grateful to Professor Noriyoshi Matsumi and former Asst. Prof. Raman Vedarajan for their necessary guidance. Lastly I would like to thank all of my lab members for their continuous support.

平成30年11月19日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/11/19-1.html学生のAniruddha Nagさんが、国際会議 10th Modification, degradability and stabilization of the polymer (MoDeSt 2018) において10th MoDeSt 2018 Grant Awardを受賞

学生のAniruddha Nagさん(博士後期課程3年、環境・エネルギー領域、金子研究室)が、国際会議 10th Modification, degradability and stabilization of the polymer (MoDeSt 2018)において 10th MoDeSt 2018 Grant Awardを受賞しました。

■受賞年月日

平成30年9月4日

■タイトル

Molecular modification and application of bio-based polybenzimidazole as stable polymer electrolyte

■論文概要

Conventional bio-based plastics are usually low performance plastics in terms of thermo-mechanical properties. We have successfully synthesized bio-based plastic consist of high thermo-mechanical properties comparable with engineering plastics. Polybenzimidazoles (PBIs) are a series of super high performance polymers attracting researchers' attention because of PBIs have a rigid aromatic structure and hetero rings in their backbone to induce a good stability. However, previously bio-based PBIs have ever been tried to prepare and base on such a background we have used renewable 3-amino-4-hydroxybenzoic acid (3, 4-AHBA) derived from Actinomycetes metabolite to produce bio-based PBI. Also, PBIs have active imidazole hydrogen (-NH) to receive chemical modification. Here we report N-boronation of the PBI via lithiation to be ionically conductive. The PBI was modified by triethylborane substitution to imidazole proton to create boronated PBI (B-PBI) with Li counter ion. Considerable battery performance was confirmed along with stable interfacial properties while using this as solid polymer electrolyte (SPE).

■受賞にあたって一言

It's always a privilege to have a chance of presenting your research as oral presentation on such a big platform like-"MoDeSt 2018" while some other senior researchers didn't get such opportunity other than poster presentation. Moreover, I am thankful to MoDeSt society and organizing committee for awarding me the "MoDeSt grant" and registration fee waive off. I would like to convey my sincere gratitude to Professor Tatsuo Kaneko for his continuous support, motivation and constructive guidance. I am also immensely grateful to Professor Noriyoshi Matsumi and Prof Raman Vedarajan for their necessary guidance. Lastly I would like to thank all of the Kaneko lab members for their support.

平成30年9月12日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2018/09/12-2.html