研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ -ガン幹細胞制御技術に向けて-

ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ

-ガン幹細胞制御技術に向けて-

ポイント

- ナノテクノロジーと遺伝子工学を利用し、細胞やマウス体内のガン幹細胞性を制御することに成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の都 英次郎准教授の研究グループは、ウシの角に似た炭素分子「カーボンナノホーン」(CNH)*1と遺伝子工学を使ってマウス体内のガン幹細胞性を制御する技術の開発に成功した。

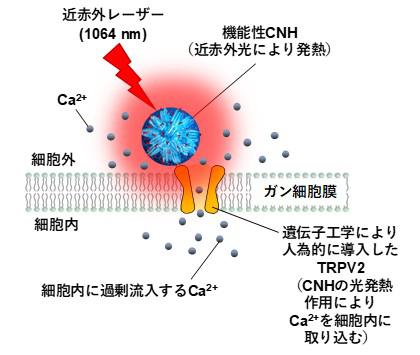

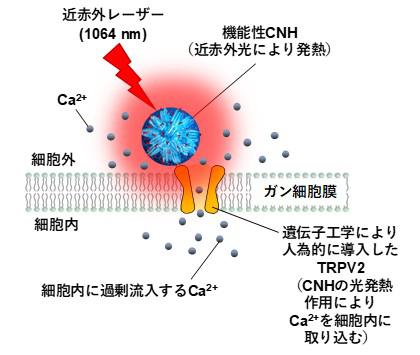

再発と転移を繰り返す治療抵抗性のガン幹細胞を体内から排除可能な治療法が望まれている。本研究では、生体透過性の高い近赤外レーザー光*2でCNHが容易に発熱する性質(光発熱特性)*3と52℃以上の温度になるとカルシウムイオンを細胞内に取り込むTransient Receptor Potential Vanilloid 2(TRPV2)*4というタンパク質に着目した。遺伝子工学的手法によりTRPV2を導入したガン細胞にCNHの光発熱特性を作用させたところ、細胞内に過剰のカルシウムイオンが流入し、標的とするガン細胞が選択的かつ効果的に死滅することが明らかとなった(図1)。また、マウスを用いた実験で本手法がガン幹細胞性の制御に有用であることも分かった。本手法を利用すれば体外からレーザー光を照射し、その熱で患部を狙い撃ちできるほか、治療の難しいガン幹細胞の予防・治療法にも道が開けると期待している。 本成果は、2020年8月17日に英国科学誌「Nature Communications」のオンライン版に掲載された。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと、国立研究開発法人産業技術総合研究所と行われた共同研究によるものである。 |

図1. 機能性CNHとTRPV2によるガン細胞殺傷メカニズム

【論文情報】

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 論文題目 | Photothermogenetic inhibition of cancer stemness by near-infrared-light-activatable nanocomplexes |

| 著者 | Yue Yu, Xi Yang, Sheethal Reghu, Sunil C. Kaul, Renu Wadhwa, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2020年8月17日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s41467-020-17768-3 |

【用語説明】

*1 カーボンナノホーン(CNH)

直径は2~5 nm、長さ40~50 nmで不規則な形状を持つ。数千本が寄り集まって直径100 nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬品の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めている。

*2 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

*3 光発熱特性

数多くあるナノカーボン材料の特性の一つであり、レーザー光やカメラのフラッシュにより容易に発熱する特性のこと。

*4 Transient Receptor Potential Vanilloid 2(TRPV2)

細胞膜に存在するタンパク質の一種。52℃以上の温度によって活性化し、細胞内へカルシウムイオンを流入する。

令和2年8月17日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/08/17_2.html物質化学領域の松村研究室の論文がBiomacromolecules誌の表紙に採択

物質化学領域の松村研究室の論文がアメリカ化学会(ACS)刊行のBiomacromolecules誌の表紙に採択されました。

なお、本研究成果は日本学術振興会科研費(基盤研究A、B)、キヤノン財団産業基盤の創生、大学連携バイオバックアッププロジェクトによる支援を受け行われたものであり、また澁谷工業株式会社、農業食品産業技術総合研究機構、鹿児島大学との共同研究によるものです。

■掲載誌

Biomacromolecules, Vol. 21, No. 8 , 2020 掲載日2020年8月10日

■著者

Kazuaki Matsumura*, Sho Hatakeyama(松村研修了生), Toshiaki Naka, Hiroshi Ueda, Robin Rajan(松村研助教), Daisuke Tanaka, Suong-Hyu Hyon

■論文タイトル

Molecular Design of Polyampholytes for Vitrification-Induced Preservation of Three-Dimensional Cell Constructs without Using Liquid Nitrogen

■論文概要

本研究では、疎水性を付与することで両性電解質高分子による水の低温でのガラス状態安定化効果を向上させることに成功し、その効果を用いて三次元細胞塊であるスフェロイドを、液体窒素を用いずに冷凍庫にてガラス化保存することに成功しました。この手法により、再生組織のビルディングブロックとして注目されている幹細胞スフェロイドを安定的に簡便に長期間保存することが可能となり、組織再生のオートメーション化の第一歩として重要な技術となります。

表紙詳細:https://pubs.acs.org/toc/bomaf6/21/8

論文詳細:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.biomac.0c00293

令和2年8月11日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/08/11-1.html環境・エネルギー領域の大平教授の研究課題がNEDO「太陽光発電主力電源化推進技術開発」に採択

環境・エネルギー領域の大平 圭介教授の研究課題が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「太陽光発電主力電源化推進技術開発」の研究開発項目(I)太陽光発電の新市場創造技術開発/(ⅱ)壁面設置太陽光発電システム技術開発に採択されました。

太陽光発電の主力電源化に向けて、需要地に近接しているが従来の技術では太陽光発電の導入が進んでいなかった場所を利用可能にするための太陽光発電システム開発や、長期安定的な事業運営確保として現在顕在化している課題解決のための技術開発が求められています。

NEDOではこれらの開発を推進するため、「太陽光発電主力電源化推進技術開発」において(i)フィルム型超軽量太陽電池の開発、(ii)壁面設置太陽光発電システム技術開発、(iii)移動体用太陽電池の研究開発での公募を実施し、今回、33テーマを採択しました。

*詳しくは、NEDOホームページをご覧ください。

https://www.nedo.go.jp/koubo/FF3_100292.html

■研究課題名

多機能・高品質薄膜の利用による壁面太陽電池モジュールの長寿命化

■研究期間

2020年7月~2023年3月(継続の可能性あり)

■研究概要

建造物の壁面に設置するタンデム型太陽電池モジュールの発電性能および意匠性に関し、建造物と同等の寿命を達成するための要素技術開発を行う。本学で長年研究を行っている、触媒化学気相堆積(Cat-CVD)法で形成する窒化Si膜は、100℃程度の低温製膜でも高い膜密度が得られ、膜自体の長期安定性と、高いガスバリア性能を発揮する。この窒化Si膜をタンデムセル上に形成し、タンデムセルの色調安定化と水蒸気浸入による発電性能低下の抑止を達成するための基盤技術確立を目指す。また、再委託先である岐阜大学では、酸化Si膜を塗布法によりモジュールのカバーガラス上に形成し、防汚性能、反射低減性能等を付与する検討を行う。

■採択にあたって一言

建造物の壁面に設置する太陽電池モジュールの開発は、いわゆるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)を実現するために、大変重要な研究です。今回、同時に採択された新潟大学、青山学院大学、再委託先である岐阜大学とも連携の上、本学の技術の強みを生かしつつ研究開発を進め、太陽光発電の普及拡大に貢献していきたいと思います。

令和2年7月31日

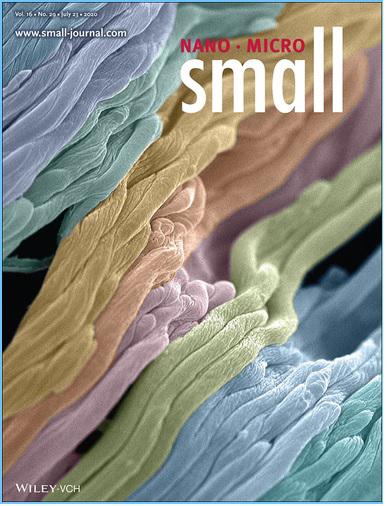

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/07/31-1.html環境・エネルギー領域の金子研究室学生のKulisara Budpudさんらの論文がSmall誌 (WILEY) の表紙に採択

環境・エネルギー領域の金子研究室博士後期課程学生ブッドプッド クリサラさん、桶葭 興資准教授、岡島 麻衣子研究員、金子 達雄教授らの「多糖膜が超らせん構造によって湿度変化に瞬間応答-ナノスケールから再組織化-」に係る論文がSmall誌 (WILEY) の表紙に採択されました。

■掲載誌

Small, volume 16, issue 29 (2020) 掲載日:2020年7月23日

■著者

Kulisara Budpud, Kosuke Okeyoshi*, Maiko K Okajima, Tatsuo Kaneko*

■論文タイトル

Vapor‐Sensitive Materials from Polysaccharide Fibers with Self‐Assembling Twisted Microstructures

■論文概要

本研究では、シアノバクテリア由来の多糖サクランを用いて、水中で自ら形成するマイクロファイバーが乾燥時に2次元蛇行構造、3次元らせん構造など高秩序化することを見出すとともに、さらにこの構造を利用して、水蒸気をミリ秒レベルで瞬間感知して屈曲運動を示すフィルムの作製に成功しました。天然由来の代表物質でもある多糖をナノメートルスケールから再組織化材料としたこととしても意義深く、光合成産物の多糖を先端材料化する試みは、持続可能な社会の構築のための重要なステップとなります。

論文詳細:

https://doi.org/10.1002/smll.202001993

https://doi.org/10.1002/smll.202070159

プレスリリース本文:

https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/06/11-1.html

令和2年7月29日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/07/29_5.html物質化学領域の都准教授らの論文がAdvanced Intelligent Systems 誌の表紙に採択

物質化学領域の都 英次郎准教授、谷池 俊明准教授、西村 俊准教授らの「昆虫機能を模倣したミリメータースケールのロボット(ミリボット)」に係る論文が、Advanced Intelligent Systems誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Advanced Intelligent Systems

■著者

Sheethal Reghu, Hui You, Kalaivani Seenivasan, Shun Nishimura, Toshiaki Taniike, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Design and control of bioinspired millibots

■論文概要

本研究は、マグネタイト、ゼオライト イミダゾリウム フレームワーク-8(ZIF-8)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)から成る機能性ナノコンポジットを開発し、光や磁場といった外部刺激によって機能制御可能なミリメータースケールのロボット(ミリボット)を作製しました。本ミリボットは、昆虫の様々な動きや機能からインスピレーションを得ており、例えば、アメンボのように水面上をスイスイと動くなど、多彩な性能を発揮します。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.202000059

令和2年7月22日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/07/22-1.html元研究員のLiさんらの論文がMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出

元日本学術振興会特別研究員のLI, Zhongpinさん(物質化学領域・長尾研究室)、学生のYAO, Yuzeさん(博士後期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)、 WANG, Dongjinさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、HASAN, Md Mahmudulさん(博士後期課程2年、物質化学領域・、長尾研究室)、 SUWANSOONTORN, Athchayaさん(博士後期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、DU, Gangさん(博士前期課程2年、物質化学領域・長尾研究室)、LIU, Zhaohanさん(博士前期課程1年、物質化学領域・長尾研究室)らの論文が、英国王立化学会(RSC)刊行のMaterials Chemistry FrontiersでHot Articleに選出されました。

この研究は、中国科学院 大連化学物理学研究所のHe Li博士との共同研究です。

■選出年月日

令和2年6月3日

■研究題目、論文タイトル

Simple and universal synthesis of sulfonated porous organic polymers with high proton conductivity

■研究者、著者

Zhongping Li, Yuze Yao, Dongjin Wang, Md. Mahmudul Hasan, Athchaya Suwansoontorn, He Li, Gang Du, Zhaohan Liu, and Yuki Nagao(筆頭著者より3名の貢献度は同じです。)

■受賞対象となった研究の内容

世界的な経済統合と地域保全の急速な発展に伴い、グリーンで持続可能な資源の成長が大きな注目を集めています。固体高分子形燃料電池(PEFC)は、環境に配慮した、省資源かつ環境を保護するエネルギーのモデルです。我々は、ほとんどの芳香族フレームワークに適用できるシンプルでコスト効率の高い方法で、さまざまな多孔質有機ポリマー(POP)を合成しました。高密度スルホン酸基を有するスルホン化POPは、ポストスルホン化によって調製されました。得られた電解質は、10-2 to 10-1 S cm-1の優れたプロトン伝導性を示しました。この研究の結果で、スルホン化POPの構造が、高プロトン伝導性の材料の構造設計を進化させるための、シンプルで普遍的な合成方法を提供することを示すことができました。

■選出にあたって一言

It is a great honor for us to be selected as the Hot Article at Materials Chemistry Frontiers. I would like to gratitude to Prof. Yuki Nagao, Dr. He Li, and all our lab members for contributions and support to this work. I also appreciate the support by JSPS. We believe that this research is a step towards achieving our research goals and inspiring us to do better in the future.

令和2年7月7日

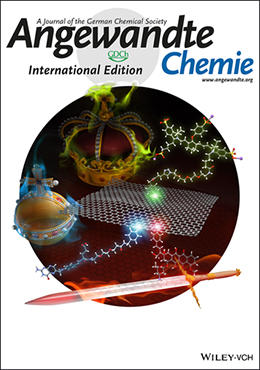

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/07/07-1.html物質化学領域の都准教授らの論文がAngewandte Chemie International Edition誌の表紙に採択

物質化学領域の都 英次郎准教授らの論文がAngewandte Chemie International Edition誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]、フランス国立研究機構、グラフェンフラッグシップ、スペイン財務省、バレンシア州自治政府の支援のもと、フランス国立科学研究センターと行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Angewandte Chemie International Edition

■著者

Matteo Andrea Lucherelli, Yue Yu, Giacomo Reina, Gonzalo Abellán, Eijiro Miyako*, Alberto Bianco*

■論文タイトル

Rational chemical multifunctionalization of graphene interface enhances targeting cancer therapy

■論文概要

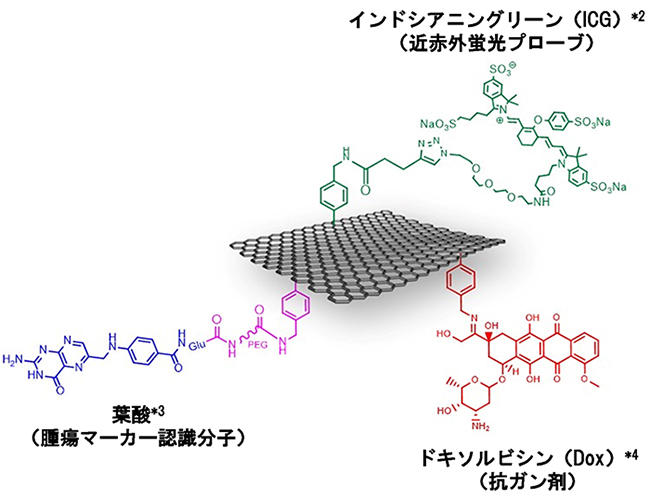

本研究は、三種類の機能性分子(近赤外蛍光プローブ、抗ガン剤、腫瘍マーカー認識分子)をグラフェン表面上に一度に化学修飾できること、そしてその合理的な分子設計に基づいた効果的なガン分子標的治療技術への応用の可能性を示した。なお、本研究成果は、JAISTホームページからプレスリリースしている。

論文詳細:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201916112

表紙詳細:

https://doi.org/10.1002/anie.202007535

プレスリリース:

https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/04/23-1.html

令和2年6月25日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/06/25-1.html物質化学領域の都准教授らの研究成果がCell Pressよりプレスリリース

物質化学領域の都 英次郎准教授の「シャボン玉を利用した花粉交配」に係る研究成果が、iScience誌(Cell Press)に掲載されました。また、本研究成果は、Cell Pressから独創的な技術としてプレスリリースされ、Science、CNN、BBC、New York Timesといった数多くの情報メディアに注目の記事として取り上げられました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものです。

図. カンパニュラのめしべ柱頭に付着している機能性シャボン玉の写真。

図. カンパニュラのめしべ柱頭に付着している機能性シャボン玉の写真。

シャボン玉の膜表面に花粉粒子が搭載されている。

■掲載誌

iScience

■著者

Xi Yang, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Soap bubble pollination

■論文概要

近年、作物の授粉を担うミツバチ等の花粉媒介昆虫の減少が、食糧危機に関わる世界規模の社会問題になっている。昆虫による生物花粉交配の代替手段として、人の手による人工授粉が行われているが、手間と労力が掛かる。本研究では、花粉粒子を活性化させ、かつ使用花粉量を削減可能な機能性シャボン玉と自律制御可能なロボット技術(ドローン)を組み合わせた人工花粉交配法の開発に取り組んだ。

論文詳細:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004220303734

Science:

https://www.sciencemag.org/news/2020/06/drone-delivered-soap-bubbles-could-help-pollinate-flowers

CNN:

https://edition.cnn.com/2020/06/17/world/soap-bubble-robotic-pollination-study-scn/index.html

BBC:

https://www.bbc.com/news/science-environment-53081194

New York Times:

https://www.nytimes.com/2020/06/17/science/bubbles-pollinating-bees.html

令和2年6月18日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/06/18-1.html物質化学領域の都准教授らの研究成果がAdvanced Science Newsで紹介

物質化学領域の都 英次郎准教授、谷池 俊明准教授、西村 俊准教授らの「昆虫機能を模倣したミリメータースケールのロボット(ミリボット)」に係る研究成果が、Advanced Intelligent Systems 誌(Wiley社)に掲載され、Advanced Science Newsにてハイライトされました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Advanced Intelligent Systems

■著者

Sheethal Reghu, Hui You, Kalaivani Seenivasan, Shun Nishimura, Toshiaki Taniike, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Design and control of bioinspired millibots

■論文概要

本研究は、マグネタイト、ゼオライト イミダゾリウム フレームワーク-8(ZIF-8)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)から成る機能性ナノコンポジットを開発し、光や磁場といった外部刺激によって機能制御可能なミリメータースケールのロボット(ミリボット)を作製しました。本ミリボットは、昆虫の様々な動きや機能からインスピレーションを得ており、例えば、アメンボのように水面上をスイスイと動くなど、多彩な性能を発揮します。

論文詳細:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.202000059

Advanced Science News詳細:

https://www.advancedsciencenews.com/millibots-act-as-artificial-insects/

令和2年6月12日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/06/12_3.html多糖膜が超らせん構造によって湿度変化に瞬間応答 -ナノスケールから再組織化-

多糖膜が超らせん構造によって湿度変化に瞬間応答

-ナノスケールから再組織化-

PRポイント

- ナノメートルスケールから階層的に再組織化されたマイクロファイバー

- 湿度変化に瞬間応答して曲がる天然高分子のフィルム

|

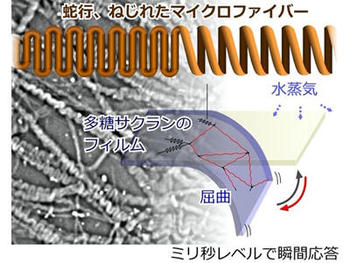

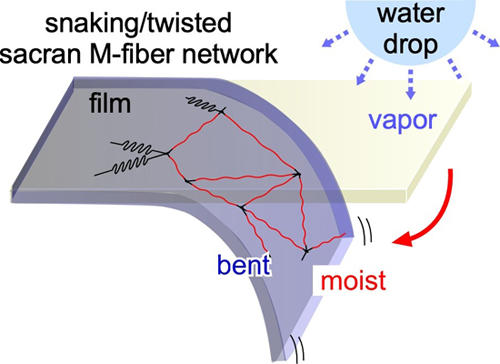

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科、環境・エネルギー領域の、博士後期課程大学院生ブッドプッド クリサラ、桶葭 興資准教授、岡島麻衣子研究員、金子 達雄教授らは、シアノバクテリア由来の多糖サクランを用いて、水中で自ら形成するマイクロファイバーが乾燥時に2次元蛇行構造、3次元らせん構造など高秩序化することを見出した。さらにこの構造を利用して、水蒸気をミリ秒レベルで瞬間感知して屈曲運動を示すフィルムの作製に成功した。天然由来の代表物質でもある多糖をナノメートルスケールから再組織化材料としたこととしても意義深い。光合成産物の多糖を先端材料化する試みは、持続可能な社会の構築に重要である。

多糖は分子認識や水分保持など、乾燥環境下で重要な役割を果たす。しかし、天然から抽出された多糖が潜在的に持つ自己組織化を活用することはこれまで困難であった。特に、セルロースナノファイバーなど分子構造を制御した透明素材などはできても、外界変化への応答材料には利用されてこなかった。一方で、我々の研究グループはこれまでに、シアノバクテリア由来の多糖サクランに関する研究を進め、超高分子量の物性やレアメタル回収能など様々な特性を持つ多糖であることを明らかにしてきた。本研究では、1)分子・ナノメートルスケールからマイクロファイバー形成の階層化、2)界面移動による秩序立った変形、3)その多糖膜の水蒸気駆動の運動について報告した。  用いた多糖サクランのユニークな特徴として、直径約1 µm、長さ 800 µm以上と他には類を見ない大きなマイクロファイバーを水中で自己集合的に形成する。今回、これが乾燥界面の移動によって蛇行構造やらせん構造に変形することを解明した。乾燥した多糖フィルムの内部では、このねじれた構造がバネ様運動を引き起こす。このメカニズムを利用して、水滴が接近した際、瞬時に屈曲する運動素子の開発に成功した(図)。 本成果は、科学雑誌「Small」誌に6/9(米国時間)オンライン版で公開された。なお、本研究は文部科学省科研費はじめ、旭硝子財団、積水化学工業、澁谷工業の支援のもと行われた。 |

<背景と経緯>

天然高分子など生体組織が水と共生して高効率なエネルギー変換を達成している事実に鑑みれば、持続可能な社会への移行に向けて学ぶべき構造と機能である。例えば、ソフトでウエットな高分子ハイドロゲルは人工軟骨や細胞足場など医用材料をはじめ、生体機能の超越が有望視されている。同時に、刺激応答性高分子を用いたケモメカニカルゲルや湿度応答する合成高分子フィルムなど、しなやかに運動するアクチュエータの研究も注目されてきた。これに対し、天然物質の多糖を再組織化させて先端材料とする研究は発展途上にある。

我々はこれまでに、シアノバクテリア由来の多糖サクランに関する研究を進め、超高分子量、レアメタル回収能など様々な特性を持つ天然高分子であることを明らかにしてきた。さらに直近の研究では、サクラン繊維が水中から乾燥される際に、空気と水の界面にならび一軸配向膜を形成することも見出している。

<今回の成果>

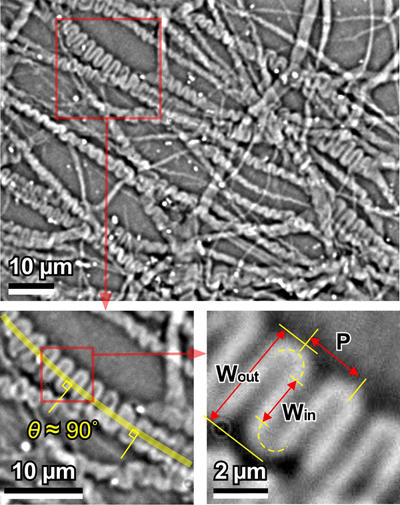

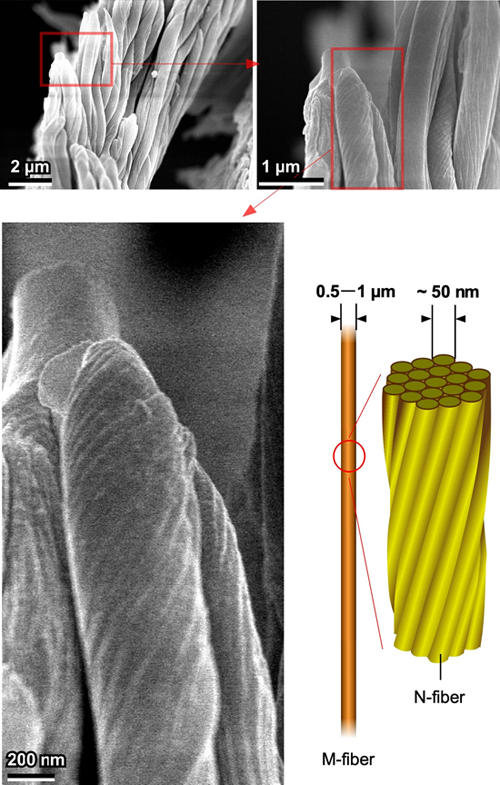

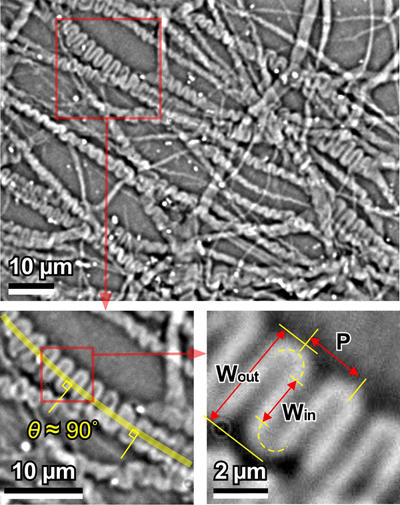

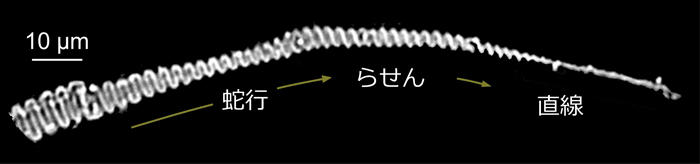

1.多糖サクランのマイクロファイバーの微細構造(図1)

用いた多糖サクランは、直径約1 µm、長さ 800 µm以上と他には類を見ない大きなマイクロファイバーを水中で自己集合的に形成する。このマイクロファイバーを電子顕微鏡で観察すると、直径約50 nmのナノファイバーが束となり、ねじれた構造をとっていることが分かった。これは、人工的に形を作ったわけではなく、多糖が潜在的に持つ自己集合によるものである。他の多糖やDNAやタンパク質の自己集合体と比較しても、驚異的に大きなサイズである。

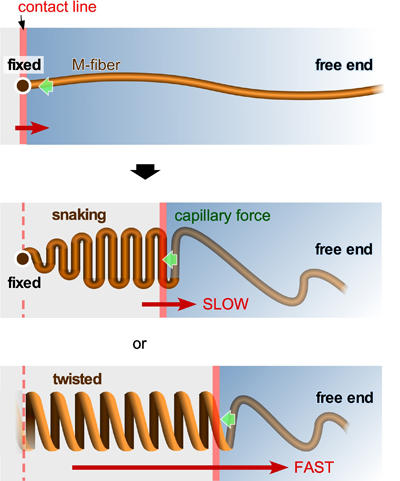

2.乾燥界面の移動によってファイバーがしなやかに蛇行・らせんを描いて変形(図2)

今回、これが乾燥界面の移動によって蛇行構造やらせん構造に変形することを解明した。界面移動がゆっくりの場合、マイクロファイバーが一軸配向構造、もしくは蛇行構造を形成する。一方、界面移動が早い場合、3次元的な超らせん構造を形成する。1本のマイクロファイバーが蛇行構造をとった後に超らせん構造をとることから、界面がマイクロファイバーの変形に強く寄与していると考えられる。

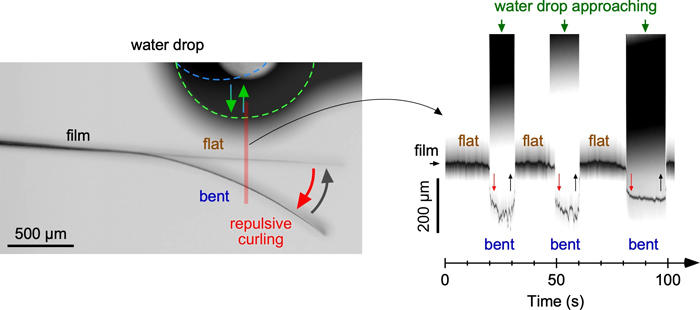

3.多糖膜の水滴接近に伴う瞬間応答(図3)

乾燥した多糖膜の内部では、このねじれた構造がバネ様運動を引き起こす。このメカニズムを利用して、水滴が接近した際、瞬時に屈曲する運動素子の開発に成功した。時空間解析から、水滴が接近/離隔した際、曲った状態とフラットな状態を可逆的にミリ秒レベルで屈曲運動を示すことが分かる。このような瞬間応答は、湿度変化を膜中のねじれた構造が瞬時に水和/脱水和を大きな変化に増幅したためと考えられる。

<今後の展開>

天然多糖を再組織化することで、水蒸気駆動型の運動素子をはじめ、光、熱など外界からのエネルギーを変換するマテリアルの構築が期待される。多糖ファイバーに機能性分子を導入しておくことで、湿度だけでなく、光や温度の外部環境変化に応答するソフトアクチュエーターである。本研究の成果は、天然由来の代表物質でもある多糖をナノメートルスケールから再組織化材料としたこととしても意義深い。光合成産物の多糖を先端材料化する試みは、持続可能な社会に非常に重要である。

マイクロファイバーはナノファイバーが束になってねじれた状態。 |

A |

B |

C  図2. 乾燥界面の移動によってまっすぐなファイバーが蛇行構造やらせん構造に変形 図2. 乾燥界面の移動によってまっすぐなファイバーが蛇行構造やらせん構造に変形A. 蛇行構造をとったマイクロファイバー。B. 界面移動による高次構造化。C. 1本のマイクロファイバーが蛇行構造やらせん構造をとった様子の顕微鏡画像。 |

|

A  |

B  |

| 図3. 多糖膜の水滴接近に伴う瞬間応答 A. 多糖フィルムに水滴を接近させた際に示す屈曲運動と時空間解析。水滴が接近した際、ミリ秒レベルで屈曲運動を示す。 B. 屈曲変形の概念図。乾燥した多糖フィルムの内部にあるファイバーのねじれた構造がバネ様運動を引き起こし、高速な屈曲変形を示す。 |

【用語説明】(Wikipedia より)

※1自己組織化:

物質や個体が、系全体を俯瞰する能力を持たないのにも関わらず、個々の自律的な振る舞いの結果として、秩序を持つ大きな構造を作り出す現象のことである。自発的秩序形成とも言う。

※2シアノバクテリア:

ラン藻細菌のこと。光合成によって酸素と多糖を生み出す。

※3多糖:

グリコシド結合によって単糖分子が多数重合した物質の総称である。デンプンなどのように構成単位となる単糖とは異なる性質を示すようになる。広義としては、単糖に対し、複数個(2分子以上)の単糖が結合した糖も含むこともある。

※4サクラン:

硫酸化多糖の一つで、シアノバクテリア日本固有種のスイゼンジノリ (学名:Aphanothece sacrum) から抽出され、重量平均分子量は2.0 x 107g/mol とみつもられている。

※5界面:

ある均一な液体や固体の相が他の均一な相と接している境界のことである。

【論文情報】

| 掲載誌 | Small (WILEY) |

| Vapor-sensitive materials from polysaccharide fibers with self-assembling twisted microstructures | |

| 著者 | Kulisara Budpud, Kosuke Okeyoshi, Maiko K. Okajima, Tatsuo Kaneko DOI: 10.1002/smll.202001993 |

| 掲載日 | 2020年6月9日(米国時間)にオンライン掲載 |

令和2年6月11日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/06/11-1.html学生の米澤さんの論文がWiley社刊行Surface and Interface Analysis誌でTOP DOWNLOADED PAPER(2018-2019)の1つに選出

学生の米澤 隆宏さん(2020年3月博士後期課程修了、応用物理学領域、高村研究室)による、国際学術誌Surface and Interface Analysisに掲載された論文 "Atomistic study of GaSe/Ge(111) interface formed through van der Waals epitaxy" が、2018年1月~2019年12月の間に同誌に掲載された論文の中で、オンライン掲載後12ヶ月のダウンロード数において上位10%を記録したため、掲載直後に最も多く読まれた、immediate impactのある論文の1つとして認められました。

■選出された論文のタイトル

Atomistic study of GaSe/Ge(111) interface formed through van der Waals epitaxy

■著者

Takahiro Yonezawa, Tatsuya Murakami, Koichi Higashimine, Antoine Fleurence, Yoshifumi Oshima, and Yukiko Yamada-Takamura

■対象となった研究の内容

光デバイスや電子デバイス、スピントロニクスデバイス等への応用が期待される半導体層状物質のGaSeは従来、Se原子が三角柱型に配置された単位層構造のみを有すると考えられてきました。それに対して本研究では、分子線エピタキシー法によるGe基板上へのGaSe薄膜成長時に、従来報告例のない反三角柱型のSe原子配置をもつ単位層が基板との界面に局所形成されることを断面走査透過電子顕微鏡観察により明らかにしました。

■選出にあたっての一言

本研究の遂行にあたり熱心にご指導くださった応用物理学領域の高村由起子先生、大島義文先生、アントワーヌ・フロランス先生に心より感謝いたします。また、多くの技術的なご指導をしてくださったナノマテリアルテクノロジーセンターの村上達也様、東嶺孝一様にも深く感謝いたします。今後、この新たなGaSe相の生成機構や通常のGaSe相との構造の違いに起因した特異物性が解明されることにより、本成果がGaSe薄膜の、ひいては層状物質薄膜全体の成長技術の進展と応用可能性の拡大につながることを期待します。

令和2年5月25日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/05/25-1.html"三種の神器"を備えた多機能性グラフェンの開発 -ガン分子標的治療技術を目指して-

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

フランス国立科学研究センター

"三種の神器"を備えた多機能性グラフェンの開発

-ガン分子標的治療技術を目指して-

ポイント

- 三種類の機能性分子(近赤外蛍光プローブ、抗ガン剤、腫瘍マーカー認識分子)をグラフェン表面上に一度に化学修飾することに成功

- 多機能性グラフェンの合理的な分子設計によって選択的かつ効果的なガン細胞死を誘導することに成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の都 英次郎准教授らはフランス国立科学研究センター(所長、アントワーヌ・プチ、フランス・パリ)のアルベルト・ビアンコ博士ら(同センター、細胞分子生物学研究所、フランス・ストラスブール)と共同で、多機能性グラフェン*1を活用した新しいガン分子標的治療技術の開発に成功した(図1)。

本研究は、グラフェンに様々な機能性分子を一度に化学修飾できること、そしてその合理的な分子設計に基づいた効果的なガン分子標的治療技術への応用の可能性を示した。今後は、この技術を応用して、マウスやラット等の実験動物の体内における抗ガン作用を詳細に調べていく予定である。 本成果は、2020年4月21日にWiley-VCH発行「Angewandte Chemie International Edition」のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]、フランス国立研究機構、グラフェンフラッグシップ、スペイン財務省、バレンシア州自治政府の支援を受けて行われた。 |

図1. 多機能性グラフェンの分子構造

図1. 多機能性グラフェンの分子構造

【論文情報】

| 掲載誌 | Angewandte Chemie International Edition (Wiley-VCH) |

| 論文題目 | Rational chemical multifunctionalization of graphene interface enhances targeting cancer therapy |

| 著者 | Matteo Andrea Lucherelli, Yue Yu, Giacomo Reina, Gonzalo Abellán, Eijiro Miyako*, Alberto Bianco* |

| 掲載日 | 2020年4月21日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/anie.201916112 |

【用語説明】

*1 グラフェン

炭素原子だけで構成される二次元シート状のナノ炭素材料。厚さが炭素一個分に相当し、炭素原子が蜂の巣のような六角形に連結した構造を持つ。優れた電気伝導性、熱伝導性、機械的強度、化学的安定性などを持っており、幅広い分野での応用が期待されている。

*2 インドシアニングリーン(ICG)

医療診断で使用されるシアニン色素の一種である。生体透過性の高い近赤外波長領域の光が利用できるため生体深部の診断や治療に有用と考えられている。

*3 葉酸

葉酸はビタミンB群の一種。ガンマーカー認識素子として葉酸受容体を標的にしたドラッグデリバリーシステムが開発され、ガンの診断や治療に応用されつつある。

*4 ドキソルビシン(Dox)

抗ガン剤の一種である。腫瘍細胞の核内の遺伝子に結合することで、DNAやRNAを合成する酵素の働きを阻害することで抗腫瘍効果を示す。

令和2年4月23日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/04/23-1.html学生のNGUYEN さんが CHEMCYS2020においてBest Poster Presentation Awardを受賞

学生のNGUYEN, Nhat Thanhさん (博士後期課程3年、物質化学領域・谷池研究室)が A Chemistry Conference for Young Scientists 2020 (CHEMCYS2020)においてBest Poster Presentation Awardを受賞しました。

■受賞年月日

令和2年2月21日

■研究題目、論文タイトル等

Understanding the Thermal Degradation of Biobased Polyimide Derived from 4-Aminocinnamic Acid Photodimer

■研究者、著者

NGUYEN, Nhat Thanh

■受賞対象となった研究の内容

The development of high-performance biobased polymers plays a crucial role in the establishment of a sustainable low-carbon society. Recently, we have successfully synthesized new biobased polyamic acid (PAA) and polyimide (PI) from bioavailable aromatic diamine, which is a photodimer of 4-aminocinnamic acid (4ATA) derived from glucose via 4-aminophenylalanine using recombinant Escherichia coli. These polymers possess high thermal resistance and mechanical properties, being regarded as a promising engineering plastic. Herein, we investigate the thermal degradation mechanism of the biobased PI by various analytical techniques: thermogravimetric analysis (TGA), IR spectroscopy, solid-state 13C NMR, and tensile test. The TGA result for the biobased PI under dry air at 250 °C showed a mass loss behavior as typical for the auto-oxidation. The IR and 13C NMR results revealed that the cyclobutane ring of the diamine of 4ATA was the most susceptible to oxidative degradation. The thermal degradation of biobased PI started by oxidative degradation of the cyclobutane ring, followed by the formation of C=C double bonds and conjugated carbonyl species as the main oxidation products, which caused gradual deterioration of the strength, the ductility, and the transparency of the PI. We have successfully suppressed the thermal degradation by adding stabilizers to the PI formulation.

■受賞にあたっての一言

I am greatly honored to win the award from a big conference tailored to young chemists worldwide. The conference offered me tremendous opportunities to advertise my research outcomes as well as to discuss with many young scientists from all over the world about typical research domains in chemistry. It was an unforgettable and precious memory. I am extremely grateful to Associate Professor Toshiaki Taniike and Professor Tatsuo Kaneko for their constant guidance during my research. Also, I would like to thank all members in Taniike laboratory for their cooperation. Finally, I would like to thank my family for always being by my sides.

令和2年4月2日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2020/04/02-1.html「第10回 化粧品開発展[東京]-COSME Tech 2020 [Tokyo]-」に出展

1月20日(月)~22日(水)の3日間、幕張メッセ(千葉市美浜区)において、化粧品の研究・企画開発に必要な製品が国内外から一堂に出展される「第10回 化粧品開発展[東京] -COSME Tech 2020 [Tokyo]-」が開催されました。

本展示会には、石川県、石川県立大学、金沢工業大学および金沢大学と本学が共同で出展し、本学からは高性能天然由来マテリアル開発拠点/環境・エネルギー領域の金子達雄教授が出展しました。

金子教授は「サクランの機能材料化により持続可能社会の実現に貢献する」というテーマで、サクランを応用して製品化された化粧品等やレーヨン混紡繊維サクレTMについて来訪者に分かり易く紹介しました。

本学ブースには企業関係者をはじめ、大学・研究関係者、一般の方など3日間で280名以上もの方々が来訪され、活発な情報交換の場となりました。

本学出展ブースにて来訪者へ説明・情報交換等を行う様子

令和2年3月10日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/03/10-1.html宮竹小学校の児童が来学 -本学がより身近になりました-

2月4日(火)、能美市立宮竹小学校の3年生24名がJAISTギャラリーや附属図書館の見学を行いました。実際に触って解いて遊ぶことができるパズルの数々や本棚に並ぶ多くの図書に興味津々な様子でした。

また、2月18日(火)に同校の4年生16名が理科特別授業を受けました。

特別授業では、ナノマテリアルテクノロジーセンターの赤堀准教授(応用物理学領域)及び木村技術専門職員が講師となり、液体窒素を用いた様々な科学実験を行いました。

液体窒素によって、花やスーパーボール、乾電池などの身近な物が化学反応を起こす光景に、子供たちは目を輝かせて見入っていました。

今回の企画は、科学技術の世界に触れるまたとない機会となりました。

3年生がパズルを体験(JAISTギャラリー)

液体窒素を用いた科学実験を行う4年生

令和2年2月20日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/02/20-1.htmlリチウムイオン2次電池の長期的安定作動を指向した高耐久性負極バインダーの開発に成功

リチウムイオン2次電池の長期的安定作動を指向した

高耐久性負極バインダーの開発に成功

ポイント

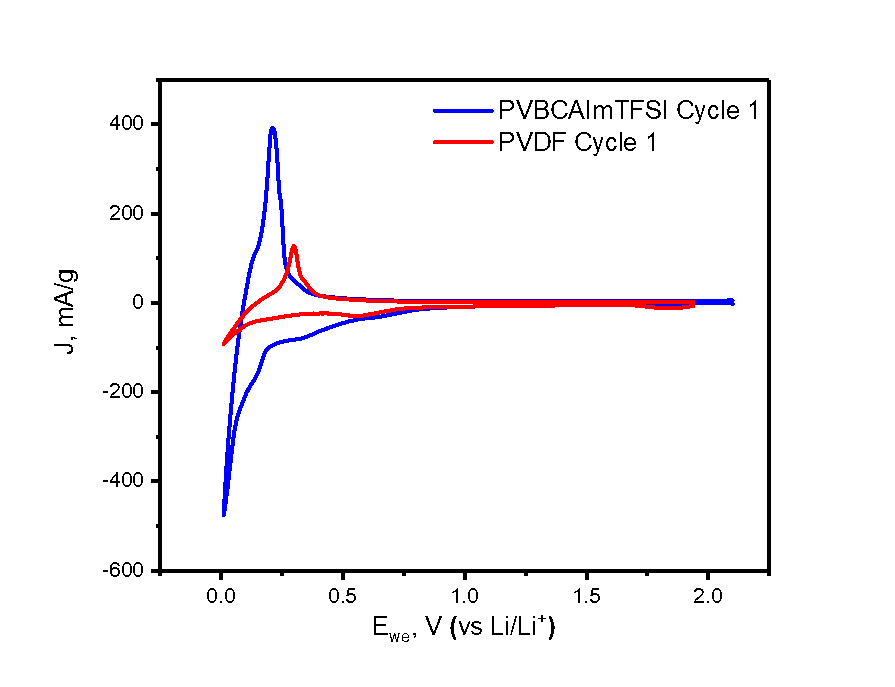

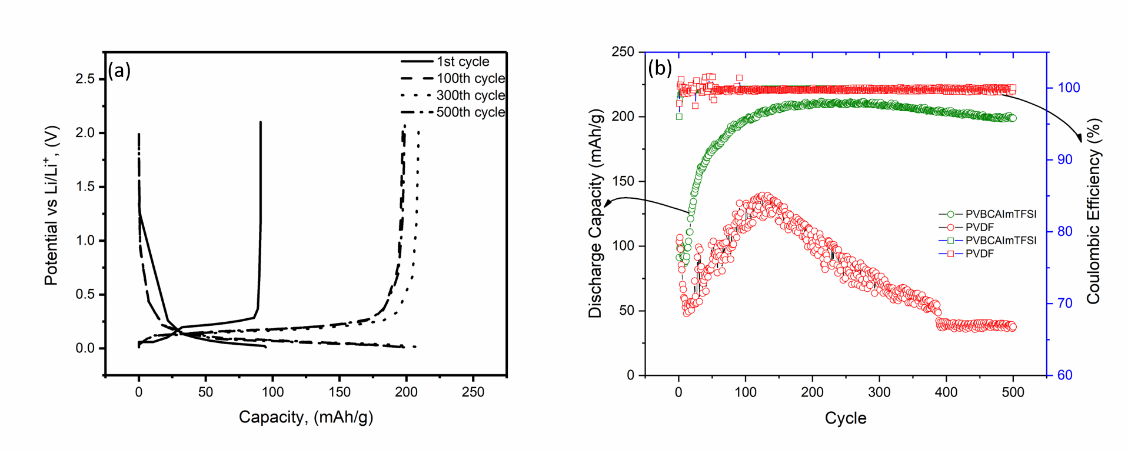

- リチウムイオン2次電池の長期的安定作動を可能にする高耐久性負極バインダーの開発に成功した。

- 500回の充放電サイクルを経ても95%の容量維持率を示した。

- 本バインダー材料を用いた系ではPVDF系で顕著であった電解液の電気分解が抑制された。

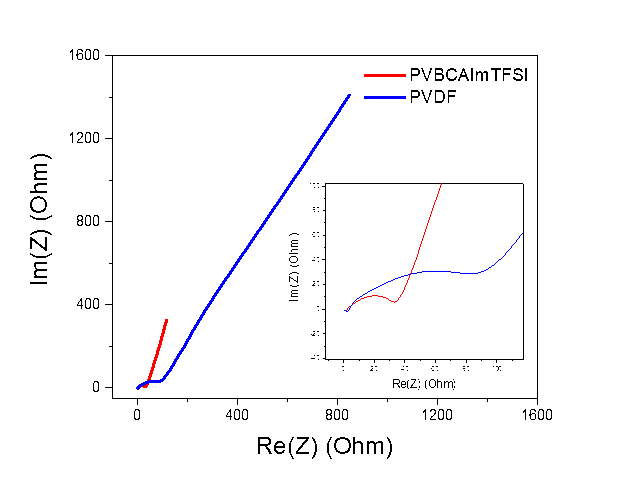

- 充放電サイクル後に、本バインダー材料を用いた電池系ではPVDF系と比較して大幅に低い内部抵抗が観測された。

- 各種電気化学測定により、負極内部のリチウムイオンの拡散性に優れていることが分かった。

- SEI被膜が薄く界面抵抗が低いことが示唆され、充放電後に生成するLiFの量がPVDF系の5分の1に減少したことがイオンの拡散性とSEIの力学特性の両面に寄与したと考えられる。

- 電極―電解質界面抵抗*1を低減できる高性能バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が期待される。

|

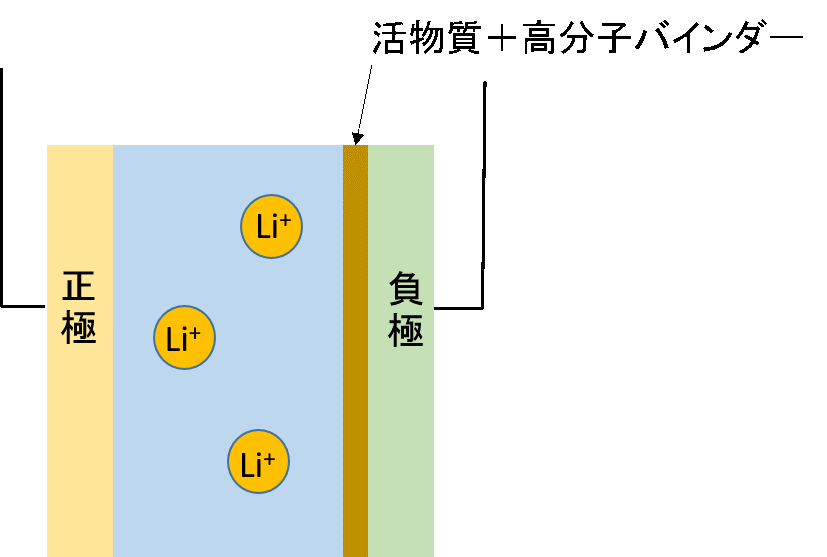

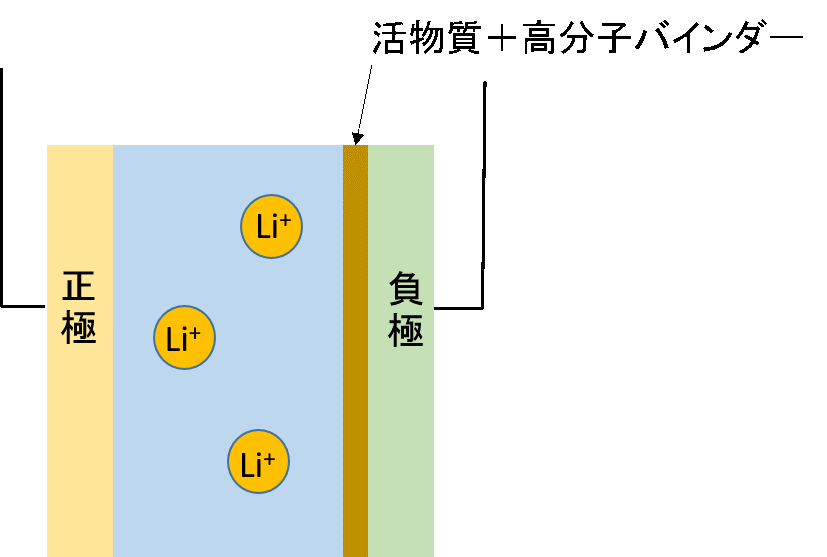

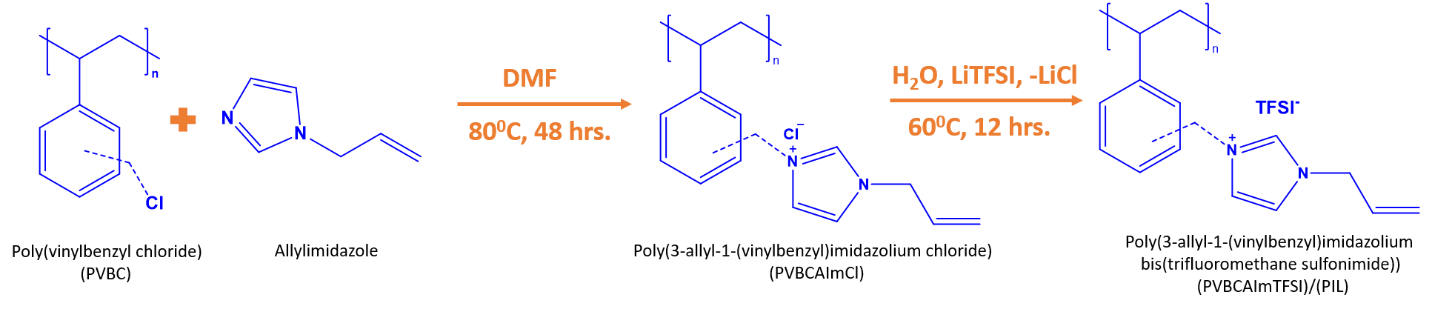

北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) (学長・浅野哲夫、石川県能美市)の先端科学技術研究科物質化学領域の松見紀佳教授、ラージャシェーカル バダム助教、テジキラン ピンディジャヤクマール(博士後期課程学生)はリチウムイオン2次電池*2の耐久性を大幅に向上させる負極バインダー材料(図1、図2)の開発に成功した。

リチウムイオン2次電池は一般に長期的な使用に伴い充放電能力が経時的に劣化することは、広く知られており、ユーザーレベルでも広範に問題が認識されている。その原因は極めて多様であるが、様々な電極内における副反応によるバインダーを含む電極複合材料の変性、電極/集電体の接着力の劣化が主要因の一つと考えられる。 本負極バインダーは、市販のポリ(ビニルベンジルクロリド)を1-アリルイミダゾールとジメチルホルムアミド中80oCで48時間反応させてイオン液体構造を形成させた後に、水溶液中でLiTFSIとのイオン交換を行うことにより合成した(図2)。 開発した高分子化イオン液体型のリチウムイオン2次電池用バインダーは、長く検討されてきたポリフッ化ビニリデン(PVDF)と比較すると、 LUMO*3が低い電子構造的特徴を有する(表1)。バインダー材料が有するアリルイミダゾリウム構造は、PVDFやエチレンカーボネート(EC)が負極側で還元分解する前にイミダゾリウム環C2位が還元を受けカルベンを形成する。その結果ECの過剰な分解による厚いSEI被膜の形成は抑制される。また、アリルイミダゾリウム基の存在により、サイクリックボルタンメトリー*4後に見積もられたリチウムイオンの拡散係数はPVDF系と比較して41%高い値となり、結果として充放電レート特性も改善された。また、リチウム脱挿入ピークの電位差(オーバーポテンシャル)は高分子化イオン液体系において200.3 mVとPVDF系と比較して89.6 mV減少し、より容易なリチウムイオンの拡散を支持する結果となった(図3)。充放電後の電池セルの界面抵抗も高分子化イオン液体系において大幅に低い値を示した(36.39Ω;PVDF系では94.89Ω)(図4)。 その結果としてイオン液体系では500回の充放電サイクルを経ても95%の容量維持率を示し、非常に優れた耐久性が明らかとなった(図5)。 原因を解明するため、500回の充放電サイクル後に負極のXPS測定を行ったところ、高分子化イオン液体系では1.5倍のグラファイティックカーボンのピークが観測された。また、充放電後も負極内部のバインダー由来のN1sピークを観測可能であり、これらの結果はいずれも薄いSEI被膜の形成を示唆した。さらに興味深い観測としては、高分子化イオン液体系ではLi2CO3とLiPF6との反応の結果生成するLiFの量がPVDF系と比較して5分の1程度であった。LiF生成の抑制は、負極内のリチウムイオンの拡散性やSEIの力学的安定性の改善において、重要な結果に結び付いたと考えられる。 なお本研究は、文部科学省元素戦略プロジェクト拠点形成型(京都大学) JPMXP0112101003の支援のもと実施された。 |

成果はACS Applied Energy Materials (米国化学会)オンライン版に2月11日に掲載された。

題目: Allylimidazolium-Based Poly(ionic liquid) Anodic Binder for Lithium Ion Batteries with Enhanced Cyclability

著者: Tejkiran Pindi Jayakumar1, Rajashekar Badam1 and Noriyoshi Matsumi1, 2 *

(1: JAIST, 2: 京大触媒・電池元素戦略)

<今後の展開>

セル構成や充放電条件を最適化し、最も優れた特性を有する蓄電デバイスの創出に結びつける。

イオン液体構造の多様性の視点から、構造をさらに検討し最善の特性の発現に向けたチューニングを行う。

電極―電解質界面抵抗を大幅に低減できる機能性高分子バインダーとして、リチウムイオン2次電池のみならず広範な蓄電デバイスへの応用が見込まれる。

図1.Liイオン2次電池における負極バインダー

図2. 高分子化イオン液体バインダーの合成法

| Chemical Moiety (Octameric units except EC) | ELUMO (eV) | EHOMO (eV) | Bandgap (eV) |

| PVBCAImTFSI (PIL) | -11.75 | -16.28 | 4.53 |

| PVDF | 0.27 | -8.76 | -9.03 |

| EC | 0.63 | -8.23 | -9.03 |

表1.高分子イオン液体(PIL)、PVDF、ECのHOMO*5、LUMOエネルギー準位

図3.BIAN型高分子(左)及びPVDF(右)を用いて構築したハーフセルのサイクリックボルタモグラム*4(第一サイクル)

図4.BIAN型高分子(左)及びPVDF(右)を用いて構築したハーフセルの充放電サイクル後の内部インピーダンススペクトル

図5.(a) 1st、100th、300th、500thサイクルにおける高分子化イオン液体系の充放電曲線、(b) 高分子化イオン液体系及びPVDF系のサイクル特性

<用語解説>

*1 電極―電解質界面抵抗

エネルギーデバイスにおいては一般的に個々の電極の特性や個々の電解質の特性に加えて電極―電解質界面の電荷移動抵抗がデバイスのパフォーマンスにとって重要である。交流インピーダンス測定を行うことによって個々の材料自身の特性、電極―電解質界面の特性等を分離した成分としてそれぞれ観測し、解析することが可能である。

*2 リチウムイオン2次電池

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

*3 LUMO

電子が占有していない分子軌道の中でエネルギー準位が最も低い軌道を最低空軌道(LUMO; Lowest Unoccupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

*4 サイクリックボルタンメトリー(サイクリックボルタモグラム)

電極電位を直線的に掃引し、系内における酸化・還元による応答電流を測定する手法である。電気化学分野における汎用的な測定手法である。また、測定により得られるプロファイルをサイクリックボルタモグラムと呼ぶ。

*5 HOMO

電子が占有している分子軌道の中でエネルギー準位が最も高い軌道を最高被占軌道(HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital)と呼ぶ。

令和2年2月17日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/02/17-1.html