研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。超越バイオ医工学研究拠点 リサーチコアセミナー「カーボンナノチューブの近赤外蛍光を用いた褐色脂肪組織異常の検出」

セミナーを下記のとおり開催しますので、ご案内します。

新型コロナウイルス感染症対策のため、ネット配信方式にてご参加いただきます。カメラ付きパソコン、スマホ、タブレットなどからご参加いただけます。

| 開催日時 | 令和3年10月13日(水)13:30~15:00 |

| 実施方法 | ネット配信方式 |

| 講演題目 | カーボンナノチューブの近赤外蛍光を用いた褐色脂肪組織異常の検出 |

| 講 師 | 産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 客員研究員 湯田坂 雅子 氏 |

| 参加申込 | 下記のお問い合わせ担当へ前日までにご連絡ください。 (参加費無料) 【お問い合わせ】 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオ医工学研究拠点長 都 英次郎 (担当:研究施設支援係 sien@ml.jaist.ac.jp) |

がん光細菌療法の新生

がん光細菌療法の新生

ポイント

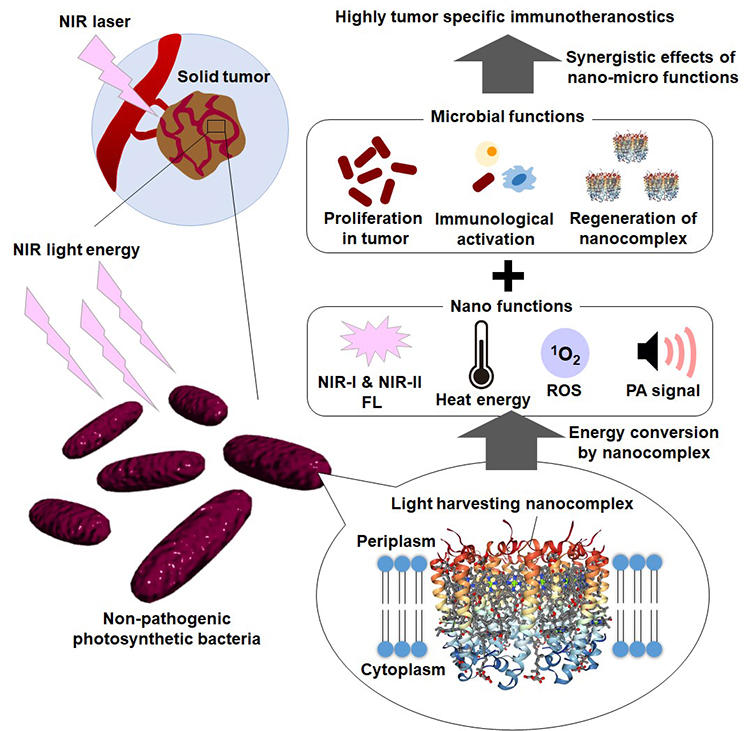

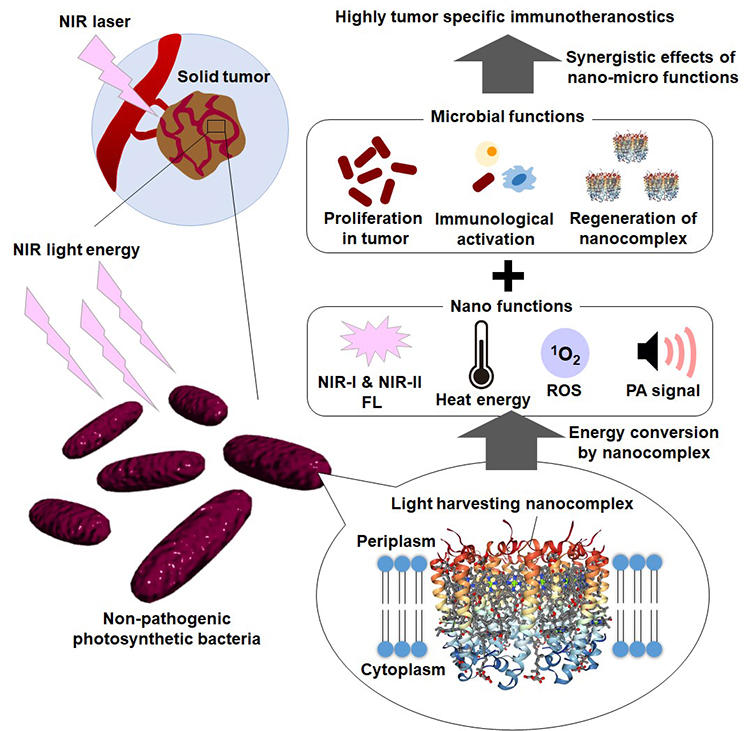

- 高い腫瘍標的能を有し、近赤外光によって様々な機能を発現する光合成細菌の発見

- 当該細菌を活用したがん診断・治療技術の創出

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)先端科学技術研究科物質化学領域の楊 羲研究員、博士前期課程学生の小松 慧、博士後期課程学生のラグー シータル、都 英次郎准教授らは、光合成細菌を使ってマウス体内のガン細胞の検出と治療を同時に可能にする技術の開発に成功した。 世界的にがんの罹患者数、死亡者数は増加している。体内の高精度ながん細胞検出技術ならびにがん細胞を根絶可能な治療法の開発は、がん医療における究極の目的である。 本研究では、低酸素状態の腫瘍環境内で高選択的に集積・生育・増殖が可能で、かつ生体透過性の高い近赤外レーザー光*1によって様々な機能を発現する非病原性の紅色光合成細菌*2を発見した(図1)。また、当該細菌の特性を活用することで体内の腫瘍を高選択的に検出し、標的部位のみを効果的に排除することが可能な "がん光細菌療法"という新しい概念・技術を創出することに成功した。 本研究で提案する概念・技術は、ナノ・マイクロテクノロジー、光学、微生物工学といった幅広い研究領域に貢献し、将来的に先進医療分野において世界の科学・技術をリード可能な革新的がん診断・治療法に成り得ると期待している。 本成果は、2021年2月15日にナノサイエンス・ナノテクノロジー分野のトップジャーナル「Nano Today」誌(Elsevier発行)のオンライン版に掲載された。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものである。 |

図1. がん光細菌療法の概念。NIR: 近赤外、FL: 蛍光、ROS: 活性酸素種、PA: 光音響。 |

【論文情報】

| 掲載誌 | Nano Today(Elsevier発行) |

| 論文題目 | Optically activatable photosynthetic bacteria-based highly tumor specific immunotheranostics |

| 著者 | Xi Yang, Satoru Komatsu, Sheethal Reghu, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2021年2月15日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1016/j.nantod.2021.101100 |

【関連研究情報】

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)、先端科学技術研究科物質化学領域の都研究室では、近赤外レーザー光により容易に発熱するナノ材料の特性(光発熱特性)に注目し、これまでに、"三種の神器"を備えた多機能性グラフェン(2020年4月23日 JAISTからプレス発表)、ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ(2020年8月17日 JAISTからプレス発表)などの光がん療法を開発している。

【用語解説】

*1 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

*2 紅色光合成細菌

近赤外光を利用して光合成を行う細菌。水の分解による酸素発生は行わない。

令和3年2月16日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2021/02/16-1.htmlNEDO「官民による若手研究者発掘支援事業」に2件の研究開発テーマが採択

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「官民による若手研究者発掘支援事業」に本学から以下の2件の研究開発テーマが採択されました。

「官民による若手研究者発掘支援事業」は、実用化に向けた目的指向型の創造的な基礎又は応用研究を行う大学等に所属する若手研究者を発掘し、若手研究者と企業との共同研究等の形成を促進するプロジェクトです。次世代のイノベーションを担う人材を育成するとともに、我が国における新産業の創出に貢献することを目的として実施します。

本事業のうち「共同研究フェーズ」は、研究者が企業と共同研究等の実施に係る合意書を締結し、企業から大学等に対して共同研究等費用が支払われることを条件として、実用化に向けた研究を助成するもので、事業期間は最大5年です。

また、「マッチングサポートフェーズ」は、企業との共同研究等の実施を希望する研究者が実施する、産業界が期待する研究を助成するもので、事業期間は最大2年です。

*詳しくは、NEDOホームページをご覧ください。

「官民による若手研究者発掘支援事業 共同研究フェーズ」

- 研究開発テーマ名:イオン注入を用いた裏面電極型Siヘテロ接合太陽電池の製造技術開発

「官民による若手研究者発掘支援事業 マッチングサポートフェーズ」

- 研究開発テーマ名:全自動花粉交配マシンの創出

令和2年12月2日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/12/02-1.htmlナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ -ガン幹細胞制御技術に向けて-

ナノテクノロジーと遺伝子工学のマリアージュ

-ガン幹細胞制御技術に向けて-

ポイント

- ナノテクノロジーと遺伝子工学を利用し、細胞やマウス体内のガン幹細胞性を制御することに成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の都 英次郎准教授の研究グループは、ウシの角に似た炭素分子「カーボンナノホーン」(CNH)*1と遺伝子工学を使ってマウス体内のガン幹細胞性を制御する技術の開発に成功した。

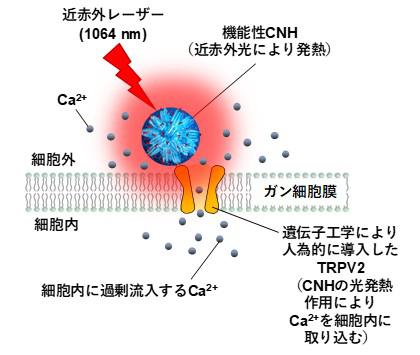

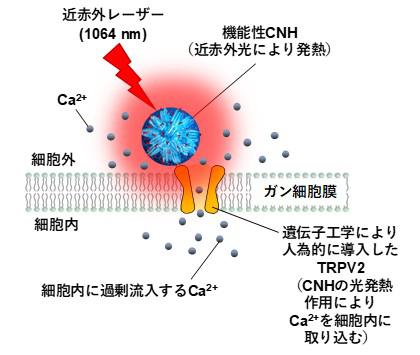

再発と転移を繰り返す治療抵抗性のガン幹細胞を体内から排除可能な治療法が望まれている。本研究では、生体透過性の高い近赤外レーザー光*2でCNHが容易に発熱する性質(光発熱特性)*3と52℃以上の温度になるとカルシウムイオンを細胞内に取り込むTransient Receptor Potential Vanilloid 2(TRPV2)*4というタンパク質に着目した。遺伝子工学的手法によりTRPV2を導入したガン細胞にCNHの光発熱特性を作用させたところ、細胞内に過剰のカルシウムイオンが流入し、標的とするガン細胞が選択的かつ効果的に死滅することが明らかとなった(図1)。また、マウスを用いた実験で本手法がガン幹細胞性の制御に有用であることも分かった。本手法を利用すれば体外からレーザー光を照射し、その熱で患部を狙い撃ちできるほか、治療の難しいガン幹細胞の予防・治療法にも道が開けると期待している。 本成果は、2020年8月17日に英国科学誌「Nature Communications」のオンライン版に掲載された。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと、国立研究開発法人産業技術総合研究所と行われた共同研究によるものである。 |

図1. 機能性CNHとTRPV2によるガン細胞殺傷メカニズム

【論文情報】

| 掲載誌 | Nature Communications |

| 論文題目 | Photothermogenetic inhibition of cancer stemness by near-infrared-light-activatable nanocomplexes |

| 著者 | Yue Yu, Xi Yang, Sheethal Reghu, Sunil C. Kaul, Renu Wadhwa, Eijiro Miyako* |

| 掲載日 | 2020年8月17日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s41467-020-17768-3 |

【用語説明】

*1 カーボンナノホーン(CNH)

直径は2~5 nm、長さ40~50 nmで不規則な形状を持つ。数千本が寄り集まって直径100 nm程度の球形集合体を形成している。とりわけ、薬品の輸送用担体として期待されており、バイオメディカル分野で注目を集めている。

*2 近赤外レーザー光

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

*3 光発熱特性

数多くあるナノカーボン材料の特性の一つであり、レーザー光やカメラのフラッシュにより容易に発熱する特性のこと。

*4 Transient Receptor Potential Vanilloid 2(TRPV2)

細胞膜に存在するタンパク質の一種。52℃以上の温度によって活性化し、細胞内へカルシウムイオンを流入する。

令和2年8月17日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/08/17_2.html物質化学領域の都准教授らの論文がAdvanced Intelligent Systems 誌の表紙に採択

物質化学領域の都 英次郎准教授、谷池 俊明准教授、西村 俊准教授らの「昆虫機能を模倣したミリメータースケールのロボット(ミリボット)」に係る論文が、Advanced Intelligent Systems誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Advanced Intelligent Systems

■著者

Sheethal Reghu, Hui You, Kalaivani Seenivasan, Shun Nishimura, Toshiaki Taniike, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Design and control of bioinspired millibots

■論文概要

本研究は、マグネタイト、ゼオライト イミダゾリウム フレームワーク-8(ZIF-8)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)から成る機能性ナノコンポジットを開発し、光や磁場といった外部刺激によって機能制御可能なミリメータースケールのロボット(ミリボット)を作製しました。本ミリボットは、昆虫の様々な動きや機能からインスピレーションを得ており、例えば、アメンボのように水面上をスイスイと動くなど、多彩な性能を発揮します。

論文詳細:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.202000059

令和2年7月22日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/07/22-1.html物質化学領域の都准教授らの論文がAngewandte Chemie International Edition誌の表紙に採択

物質化学領域の都 英次郎准教授らの論文がAngewandte Chemie International Edition誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]、フランス国立研究機構、グラフェンフラッグシップ、スペイン財務省、バレンシア州自治政府の支援のもと、フランス国立科学研究センターと行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Angewandte Chemie International Edition

■著者

Matteo Andrea Lucherelli, Yue Yu, Giacomo Reina, Gonzalo Abellán, Eijiro Miyako*, Alberto Bianco*

■論文タイトル

Rational chemical multifunctionalization of graphene interface enhances targeting cancer therapy

■論文概要

本研究は、三種類の機能性分子(近赤外蛍光プローブ、抗ガン剤、腫瘍マーカー認識分子)をグラフェン表面上に一度に化学修飾できること、そしてその合理的な分子設計に基づいた効果的なガン分子標的治療技術への応用の可能性を示した。なお、本研究成果は、JAISTホームページからプレスリリースしている。

論文詳細:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201916112

表紙詳細:

https://doi.org/10.1002/anie.202007535

プレスリリース:

https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/04/23-1.html

令和2年6月25日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/06/25-1.html物質化学領域の都准教授らの研究成果がCell Pressよりプレスリリース

物質化学領域の都 英次郎准教授の「シャボン玉を利用した花粉交配」に係る研究成果が、iScience誌(Cell Press)に掲載されました。また、本研究成果は、Cell Pressから独創的な技術としてプレスリリースされ、Science、CNN、BBC、New York Timesといった数多くの情報メディアに注目の記事として取り上げられました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものです。

図. カンパニュラのめしべ柱頭に付着している機能性シャボン玉の写真。

図. カンパニュラのめしべ柱頭に付着している機能性シャボン玉の写真。

シャボン玉の膜表面に花粉粒子が搭載されている。

■掲載誌

iScience

■著者

Xi Yang, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Soap bubble pollination

■論文概要

近年、作物の授粉を担うミツバチ等の花粉媒介昆虫の減少が、食糧危機に関わる世界規模の社会問題になっている。昆虫による生物花粉交配の代替手段として、人の手による人工授粉が行われているが、手間と労力が掛かる。本研究では、花粉粒子を活性化させ、かつ使用花粉量を削減可能な機能性シャボン玉と自律制御可能なロボット技術(ドローン)を組み合わせた人工花粉交配法の開発に取り組んだ。

論文詳細:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004220303734

Science:

https://www.sciencemag.org/news/2020/06/drone-delivered-soap-bubbles-could-help-pollinate-flowers

CNN:

https://edition.cnn.com/2020/06/17/world/soap-bubble-robotic-pollination-study-scn/index.html

BBC:

https://www.bbc.com/news/science-environment-53081194

New York Times:

https://www.nytimes.com/2020/06/17/science/bubbles-pollinating-bees.html

令和2年6月18日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/06/18-1.html物質化学領域の都准教授らの研究成果がAdvanced Science Newsで紹介

物質化学領域の都 英次郎准教授、谷池 俊明准教授、西村 俊准教授らの「昆虫機能を模倣したミリメータースケールのロボット(ミリボット)」に係る研究成果が、Advanced Intelligent Systems 誌(Wiley社)に掲載され、Advanced Science Newsにてハイライトされました。なお、本研究成果は日本学術振興会科研費[基盤研究A、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと行われたものです。

■掲載誌

Advanced Intelligent Systems

■著者

Sheethal Reghu, Hui You, Kalaivani Seenivasan, Shun Nishimura, Toshiaki Taniike, Eijiro Miyako*

■論文タイトル

Design and control of bioinspired millibots

■論文概要

本研究は、マグネタイト、ゼオライト イミダゾリウム フレームワーク-8(ZIF-8)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)から成る機能性ナノコンポジットを開発し、光や磁場といった外部刺激によって機能制御可能なミリメータースケールのロボット(ミリボット)を作製しました。本ミリボットは、昆虫の様々な動きや機能からインスピレーションを得ており、例えば、アメンボのように水面上をスイスイと動くなど、多彩な性能を発揮します。

論文詳細:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aisy.202000059

Advanced Science News詳細:

https://www.advancedsciencenews.com/millibots-act-as-artificial-insects/

令和2年6月12日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2020/06/12_3.html"三種の神器"を備えた多機能性グラフェンの開発 -ガン分子標的治療技術を目指して-

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

フランス国立科学研究センター

"三種の神器"を備えた多機能性グラフェンの開発

-ガン分子標的治療技術を目指して-

ポイント

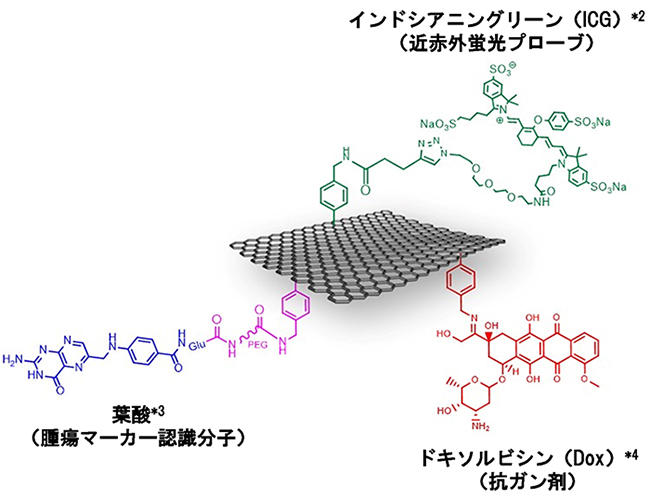

- 三種類の機能性分子(近赤外蛍光プローブ、抗ガン剤、腫瘍マーカー認識分子)をグラフェン表面上に一度に化学修飾することに成功

- 多機能性グラフェンの合理的な分子設計によって選択的かつ効果的なガン細胞死を誘導することに成功

|

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科物質化学領域の都 英次郎准教授らはフランス国立科学研究センター(所長、アントワーヌ・プチ、フランス・パリ)のアルベルト・ビアンコ博士ら(同センター、細胞分子生物学研究所、フランス・ストラスブール)と共同で、多機能性グラフェン*1を活用した新しいガン分子標的治療技術の開発に成功した(図1)。

本研究は、グラフェンに様々な機能性分子を一度に化学修飾できること、そしてその合理的な分子設計に基づいた効果的なガン分子標的治療技術への応用の可能性を示した。今後は、この技術を応用して、マウスやラット等の実験動物の体内における抗ガン作用を詳細に調べていく予定である。 本成果は、2020年4月21日にWiley-VCH発行「Angewandte Chemie International Edition」のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、日本学術振興会科研費[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]、フランス国立研究機構、グラフェンフラッグシップ、スペイン財務省、バレンシア州自治政府の支援を受けて行われた。 |

図1. 多機能性グラフェンの分子構造

図1. 多機能性グラフェンの分子構造

【論文情報】

| 掲載誌 | Angewandte Chemie International Edition (Wiley-VCH) |

| 論文題目 | Rational chemical multifunctionalization of graphene interface enhances targeting cancer therapy |

| 著者 | Matteo Andrea Lucherelli, Yue Yu, Giacomo Reina, Gonzalo Abellán, Eijiro Miyako*, Alberto Bianco* |

| 掲載日 | 2020年4月21日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/anie.201916112 |

【用語説明】

*1 グラフェン

炭素原子だけで構成される二次元シート状のナノ炭素材料。厚さが炭素一個分に相当し、炭素原子が蜂の巣のような六角形に連結した構造を持つ。優れた電気伝導性、熱伝導性、機械的強度、化学的安定性などを持っており、幅広い分野での応用が期待されている。

*2 インドシアニングリーン(ICG)

医療診断で使用されるシアニン色素の一種である。生体透過性の高い近赤外波長領域の光が利用できるため生体深部の診断や治療に有用と考えられている。

*3 葉酸

葉酸はビタミンB群の一種。ガンマーカー認識素子として葉酸受容体を標的にしたドラッグデリバリーシステムが開発され、ガンの診断や治療に応用されつつある。

*4 ドキソルビシン(Dox)

抗ガン剤の一種である。腫瘍細胞の核内の遺伝子に結合することで、DNAやRNAを合成する酵素の働きを阻害することで抗腫瘍効果を示す。

令和2年4月23日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2020/04/23-1.html第77回J-BEANSセミナー「材料とバイオが出会う時」

| 開催日時 | 令和2年1月24日(金) 12:40~13:20 |

| 会 場 | ラーニング・コモンズ「J-BEANS」(大学会館1階) |

| 講演題目 | 材料とバイオが出会う時 |

| 講 演 者 | 物質化学領域 都 英次郎准教授 |

| 言 語 | 日本語(スライド:英語) |

● J-BEANSセミナーの趣旨・概要等については、こちらのページをご覧ください。

出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2020/01/07-1.htmlエクセレントコアシンポジウムの開催について

標題について、エクセレントコア「天然マテリアル」研究拠点シンポジウム(第11回サクラン研究会 年次大会)を下記のとおり開催しますので、ご案内いたします。

本シンポジウムは、天然マテリアル、特に本学にて発見されたサクランに関する研究のさらなる発展を目指し、幅広い分野の研究者との相互交流・意見交換を行うために本学のエクセレントコア「高性能天然由来マテリアル開発拠点」及びサクラン研究会が開催するものです。

参加は無料となっており、事前の参加申込み等も必要ありませんので、奮ってご参加下さい。

| 開催日時 | 令和元年10月25日(金) 10:00~17:50 |

| 会 場 | マテリアルサイエンス系 小ホール |

| プログラム | 司会 金子 達雄 北陸先端科学技術大学院大学 教授(環境・エネルギー領域)

座長 三俣 哲 新潟大学 研究教授

座長 岡島 麻衣子

|

物質化学領域の都准教授らの論文がNanoscale Advances誌の表紙に採択

物質化学領域の都 英次郎准教授、YU, Yue特任助教(物質化学領域、都研究室)、YANG, Xi研究員(同領域、同研究室)らの論文がNanoscale Advances誌の表紙に採択されました。なお、本研究成果は日本学術振興会科学研究費補助金[基盤研究A、基盤研究B、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)]の支援のもと、株式会社ダイセルと行われた共同研究によるものです。

■掲載誌

Nanoscale Advances

■著者

Yue Yu, Xi Yang, Ming Liu, Masahiro Nishikawa, Takahiro Tei, Eijiro Miyako

■論文タイトル

Anticancer drug delivery to cancer cells using alkyl amine-functionalized nanodiamond supraparticles

■論文概要

ナノスケールの薬物担持体はドラッグデリバリーシステム(DDS)への応用が期待されている。本研究では、アルキルアミンを表面化学修飾したナノダイヤモンド(直径約5 nmの球状粒子)が自己組織化現象によりナノ集合体に変形することを見出した。また、形成されるナノ集合体の粒子径は、導入するアルキルアミンの鎖長を変えることで、およそ20 nmから90 nmの範囲内で容易に調整できることがわかった。一方、当該ナノダイヤモンド集合体に抗ガン剤(カンプトテシン)を封入し、薬物担持体としての機能を調査したところ、ポリエチレングリコールを修飾したポリマーミセルやリン脂質系のナノエマルジョンといった従来からDDSに良く利用されているナノキャリアと比較して、より効果的な抗がん活性を示すことが細胞やマウスを用いた実験より明らかとなった。

本研究成果により、がん医療に向けたナノダイヤモンド集合体を活用する機能性ナノメディシンの実現が期待される。

論文詳細はこちら

令和元年9月12日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2019/09/12-1.html