研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。第5回 金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 共同シンポジウム

| 開催日時 | 令和7年9月29日(月)13:30~17:00 |

| 会 場 | 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系講義棟1階 小ホール ※オンラインにて同時配信(ハイフレックス開催) |

| 対 象 | 両大学の教職員・学生 |

| テーマ | 量子科学 |

| プログラム | 13:30~ オープニング(本シンポジウムの趣旨説明等) 13:35~ 開会挨拶 北陸先端科学技術大学院大学 寺野 稔 学長 13:40~14:20 ≪講演1≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:石井 史之 教授(金沢大学 ナノマテリアル研究所) 講演タイトル:『保護された量子』を探る ~計算科学が拓く新物質デザイン~ 14:25~15:05 ≪講演2≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:リム 勇仁 教授(本学 次世代デジタル社会基盤研究領域) 講演タイトル: The Past, Present, and Future of the Quantum Internet 15:05~15:25 休憩 15:25~16:05 ≪講演3≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:李 睿棟 准教授 (金沢大学 理工研究域電子情報通信学系) 講演タイトル:信頼性の高い分散型量子メタバースの実現に向けて 16:10~16:50 ≪講演4≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:安 東秀 准教授 (本学 ナノマテリアル・デバイス研究領域) 講演タイトル:ダイヤモンドNV中心を用いた、量子センシング、量子通信、量子コンピュータへの応用 16:50~ 閉会挨拶 金沢大学 和田 隆志 学長 <*終了後~18:00位まで 量子科学の先端的研究に係るポスター展示および研究者間の歓談時間> |

| 参加申込 | 下記申込み用フォームからお申込みください。 https://forms.cloud.microsoft/r/KkNMfyMe7S ※会場での参加、オンライン参加ともに事前申込みが必要です。 ※オンライン参加の方には、アクセス用URLをご連絡いただいたメールアドレスに後日送信いたします。 |

| 本件 問合せ先 |

研究推進課 学術研究推進係 TEL:0761-51-1907 / 1912 E-mail:suishin@ml.jaist.ac.jp |

学生のXUさんがEM-NANO 2025においてStudent Awardを受賞

学生のXU, Yuanzheさん(博士後期課程3年、ナノマテリアル・デバイス研究領域、大島研究室)が、The 10th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies(EM-NANO 2025)において、Student Awardを受賞しました。

EM-NANO 2025は、有機・無機エレクトロニクス材料とナノテクノロジーに関する国際シンポジウムで、令和7年6月11日~14日にかけて、福井県福井市のAOSSA(福井県県民ホール)にて開催されました。

同シンポジウムでは、全体講演(Plenary lectures)や招待講演、特別セッションのほか、開催10回目を記念する式典も行われ、エレクトロニクス分野における最新の研究成果について活発な議論が行われました。

※参考:EM-NANO 2025

■受賞年月日

令和7年6月14日

■研究題目、論文タイトル等

Microscopic study of Kanazawa gold leaves

■研究者、著者

Yuanzhe Xu, Satoshi Ichikawa (大阪大学) , Kohei Aso, Hideyuki Murata, Yoshifumi Oshima

■受賞対象となった研究の内容

超薄膜(約100~200 nm)である金沢金箔の組織変化を調査しました。常温で処理されたにもかかわらず、焼鈍や熱間圧延を行わなくても、面心立方(FCC)金属において強い{001}テクスチャが形成されることは、長年の謎でした。今回、EBSDとTEMを用いて、No. 4金箔において[101]方向に沿って幅約100nmのスリップバンドが形成され、{011}-<011>スリップシステムと一致することを発見しました。この滑り系はFCC金属では稀な現象であり、超薄膜による活性化が原因と考えられます。この現象と交差滑り活動が、ハンマー加工中の{001}組織の形成を促進しています。

■受賞にあたって一言

It is a great honor to receive the "Student Award" at EM-NANO2025. I am truly encouraged by this recognition from the committee, which strengthens my determination to further explore the unique deformation mechanisms of Kanazawa gold leaf. As this research is closely tied to the cultural and scientific heritage of Kanazawa and the Hokuriku region, receiving this award at a local conference is especially meaningful to me. This achievement would not have been possible without the invaluable support and guidance of my supervisor, Prof. Yoshifumi Oshima, and the generous assistance of Specially Appointed Professor Satoshi Ichikawa from the Research Center for Ultra-High Voltage Electron Microscopy, Osaka University. I would also like to thank Senior Lecturer Kohei Aso and all the laboratory members for their generous support in both research and daily life.

令和7年7月17日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2025/07/17-2.html光強度と反応温度を制御するだけで、光触媒反応の律速過程を判別可能な新手法を開発

光強度と反応温度を制御するだけで、

光触媒反応の律速過程を判別可能な新手法を開発

【ポイント】

- プロセス分離の難しい光触媒反応において、「励起キャリアの表面への供給」か「表面での酸化還元反応」のどちらが律速となっているかを簡便に判別できる手法を確立

- 光照射強度と反応温度を系統的に変化させることで、光触媒表面に過剰な励起キャリアが存在し始める"しきい値"を捉え、律速段階を見極めることに成功

- ナノ粒子化や結晶性向上など、今後の光触媒材料設計における具体的な指針を提示

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の張葉平特任助教(日本学術振興会特別研究員-PD)、谷池俊明教授らの研究グループは、光触媒反応における反応速度を決定づける律速プロセスを、光強度と反応温度を制御するだけで簡便に特定する方法を開発しました。光触媒反応は光の吸収から励起キャリアの拡散、そして表面での酸化還元反応まで複数のステップを経るため、どの段階が律速しているのかを従来は見極めにくいという課題がありました。本研究では、表面での励起キャリアが不足または余剰となる状態を温度変化から読み解く新たな指標を導入し、これにより「励起キャリアの表面への供給」と「表面での酸化還元反応」のどちらが支配的かを判別できることを示しました。今回の成果は、光触媒の性能向上や仮説検証の精度向上に加え、高効率な太陽光利用技術の開発にも波及効果が期待されます。 |

【研究の背景】

光触媒は、太陽光を活用し、水の分解による水素生成や二酸化炭素の還元、環境浄化など、多岐にわたる反応系への応用が期待されており、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術として注目されています。しかし、光の吸収、励起キャリア(電子や正孔)の生成・拡散・表面での酸化還元反応といった複数のプロセスが絡み合うため、どの段階が律速しているかを明確にするのは容易ではなく、結果として効率的な材料改良が進みにくいという課題がありました。

【研究の詳細】

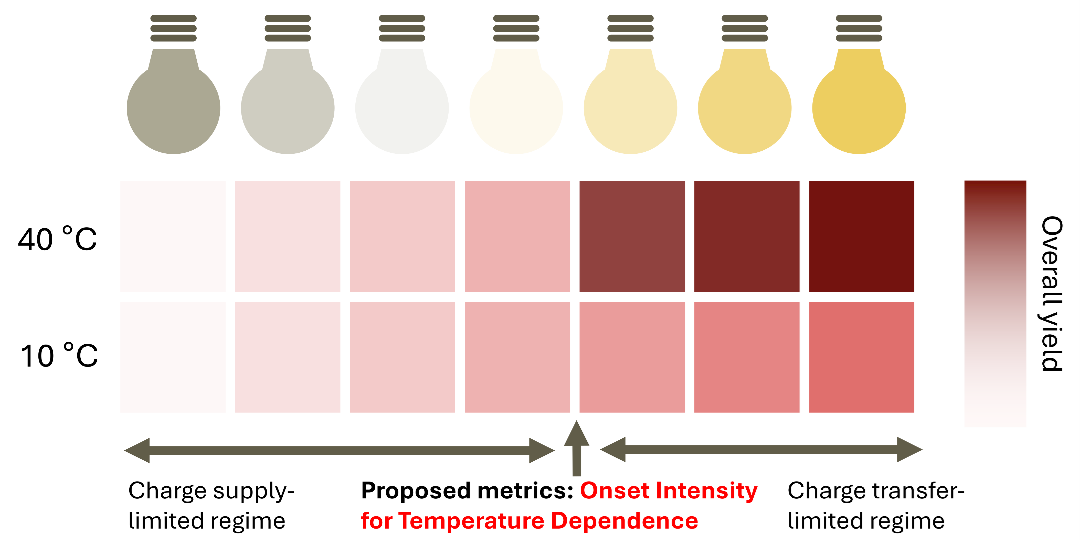

本研究では、光触媒反応を「励起キャリアの表面への供給」と「表面における酸化還元反応」の2つの過程に分け、どちらが律速となっているかを見極めるための簡便な手法を提案しました。具体的には、両過程の速度差は、表面における励起キャリアの過不足として現れ、それが光強度と反応温度を変化させた際の温度依存性として抽出されます(図1)。この考え方は、表面反応の方が温度変化に敏感であるという既知の性質を活用したもので、ある光強度以上になると温度によって反応速度が変化し始める「しきい値(オンセット強度)」が重要な指標となります。この指標を用いることで、律速過程を明確に記述できると考えました。

| 図1 光強度と反応温度の制御によって律速過程を特定する手法の概念図。反応速度に温度依存性が現れる光強度条件は、表面での励起キャリアの再結合が反応に転じる転換点に対応しており、励起キャリアの供給速度が表面反応速度を上回り始める"オンセット強度"として機能します。 |

この考えの実証に際して、代表的な光触媒である酸化チタン(TiO2)と酸化亜鉛(ZnO)を用い、メチレンブルーの分解反応をモデル反応として検証しました。反応温度を10˚Cと40 ˚Cに設定し、光強度を広範囲で制御しながら反応速度を測定した結果、TiO2では高い光強度で温度依存性が現れ、ZnOではより低い光強度から温度依存性が認められました。この結果から、相対的にTiO2はキャリア供給が律速し、ZnOは表面反応が律速すると判定され、材料ごとの律速特性の違いを明確に捉えることができました。このような判別は、材料選定や改良方針の誤りを防ぐ手がかりとなります。

さらに、酸化チタンの焼成温度を変化させた材料シリーズで同様の検討をしたところ、類似した材料においてはオンセット強度に顕著な違いが見られなかったものの、オンセット強度を超える強い光強度条件において性能と温度依存性を比較した結果、ナノサイズ化に伴ってキャリア供給が向上し、温度依存性も大きくなる傾向が確認されました。逆に、高温焼成によって粒子が大きくなった試料ではキャリア供給効率が低下し、温度変化に対する反応の応答も鈍くなりました。このことから、単なる結晶性の向上よりも、ナノ粒子化による表面へのアクセス性の向上がキャリア供給において重要であることが示唆されました。

従来のキャリア供給・移動・反応の解析には、レーザーを用いた瞬時分光法などの特殊装置や複雑な条件設定が必要でしたが、本研究で提案した手法は、一般的な光源と温度制御だけで実施可能であり、日常的な材料スクリーニングにも応用しやすい点が大きな特徴です。また、光強度の設定範囲が実使用条件に近いため、実際の性能と乖離の少ない律速過程の判定を行うことが可能です。

【今後の展望】

本手法は、光触媒の性能向上を目指した材料開発において、律速段階を簡便に特定できる有用な手段と考えられます。今後は、他の反応系や材料系への適用範囲を広げるとともに、ハイスループット実験への展開を通じて、より効率的かつ再現性のある材料評価を可能にしたいと考えています。特に、キャリア供給が律速か、あるいは表面反応が律速かを判断することは、材料改良の方向性を明確にする際に効果を発揮し、多くの光触媒研究の仮説検証に貢献できると期待されます。

【研究資金】

本研究は、日本学術振興会科研費 特別研究員奨励費(24KJ1201)、科学技術振興機構(JST) 次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2102)、リバネス研究費京セラ賞の支援を受けて実施されました。

【論文情報】

| 雑誌名 | Journal of Materials Chemistry A |

| 論文名 | Identifying Rate-Limiting Steps in Photocatalysis: A Temperature- and Light Intensity-Dependent Diagnostic of Charge Supply vs. Charge Transfer |

| 著者 | Yohei Cho, Kyo Yanagiyama, Poulami Mukherjee, Panitha Phulkerd, Krishnamoorthy Sathiyan, Emi Sawade, Toru Wada, and Toshiaki Taniike |

| 掲載日 | 2025年5月2日 |

| DOI | 10.1039/D5TA00415B |

令和7年5月12日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2025/05/12-1.htmlマルチモーダルセンシングを行う触覚センサにより人とロボットの協働をより安全に

マルチモーダルセンシングを行う触覚センサにより

人とロボットの協働をより安全に

【ポイント】

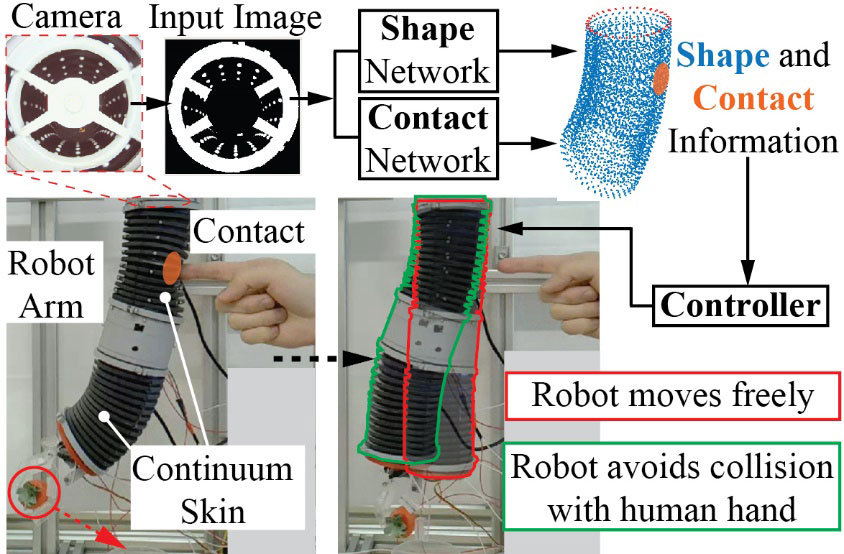

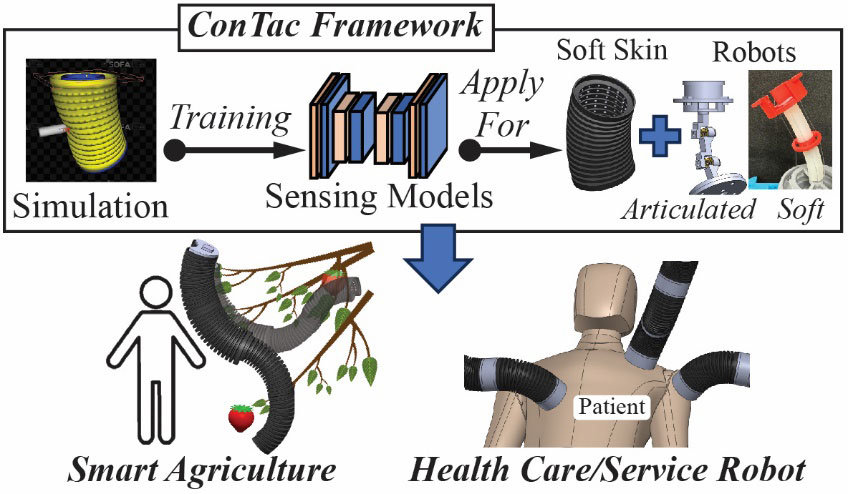

- 柔らかい素材を用いた連続体ロボット用触覚センサの形状復元情報の取得や接触検出を行うDeepLearningモデルを含む統合的なマルチモーダルセンシングプラットフォームを開発しました。

- 知覚情報を用いたロボットアームの動きを決定するアドミタンスベースコントローラにも取り組みました。

- 今後、このプラットフォームに基づいて、柔らかい素材を用いたセンサやロボットへの応用を期待します。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアル・デバイス研究領域のHo Anh Van准教授、Nguyen Tai Tuan大学院生(博士後期課程)、Luu Khanh Quan大学院生(博士後期課程)及びハノイ工業大学(ベトナム)のNguyen Quang Dinh博士の研究チームは、ソフトロボットのための新しい触覚センシングプラットフォームを開発しました。 |

【研究の内容】

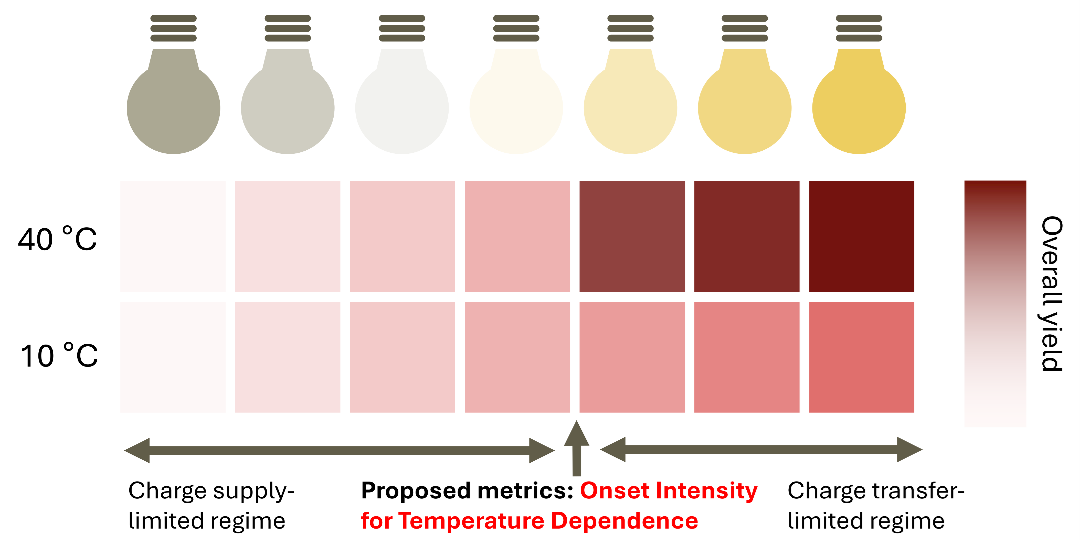

本研究では、柔らかいスキンを持つ柔軟なロボットアーム用に設計した"ConTac"と呼ばれる新たなビジョンベースの触覚センシングシステムを開発しました。このシステムは、ロボットアームの位置推定と触覚検出を行うことが出来ます。また、シミュレーション上のデータで訓練した二つのDeepLearningモデルを使用しており、追加の調整を行うことなく実世界のデータで動作することが可能です。このシステムにおいて、二つの異なるロボットモジュールでテストし、その有効性を確認しました。さらに、形状情報と触覚情報を利用する制御戦略を開発し、ロボットアームが衝突に適切に対応できるようにしました。これらにより、このアプローチは、柔軟性の高いロボットの知覚と制御を大幅に改善できる可能性があることを解明しました。

自然界では象の鼻やタコの足など器用な動きをする体が存在します。本研究チームは、これらの自然構造の原理をロボットへ応用することで、高い堅牢性や安全性を備えた連続体ロボット[1]の開発を目指しています。

連続体ロボットは、ほとんどのタスクで必要となる自由度(DOF)よりも多くの自由度を持ち、剛体ロボットと異なる柔軟性や器用さにより、不測の事態へ対応可能です。特に、障害物や外乱などがある環境下で真価を発揮します。しかし、連続体ロボットのように柔軟性の高いロボットは、動作中に複雑な屈曲やカーブを描くため、形状や動きを正確に把握することが課題です。解析により、これらのロボットの運動学・動力学的問題を解決することは可能ですが、複雑なモデリングが必要となります。

解析とは別のアプローチとして、連続体ロボットに組み込まれた柔軟性を持つセンサを用いる方法があります。このセンサは、ロボットの表面に取り付けたり、覆ったりすることが出来ますが、この方法では多くの低解像度センサを必要とし、システムが大型になってしまうという欠点があります。そのため、ロボットやアクチュエータの端に1つのセンサモジュールを使用し、大型化を避ける効率的な解決策が求められていました。ところが、これまでの研究では、ロボットの姿勢推定に重点が置かれており、ロボットの柔軟性に対応するための接触検出は含まれていませんでした。

この問題に取り組むため、本研究チームは柔らかいスキンを持つロボットアームの形状を推定し、接触を検出できるConTacシステムを開発しました(図1)。このシステムの最終的な目標は、連続体ロボットに実装することですが、本研究では、検証のため柔らかいスキンを持つ多関節ロボットアームを用いて"知覚"に焦点を当て、開発を行いました。このシステムには、連続体ロボットのような屈曲動作が可能な骨格、マーカー付きの柔らかいスキン、スキンの変形を撮影するカメラ、スキンの形状と触覚のセンシングモデル及び接触機構が含まれます。また、キャリブレーションを行うことなく、同じ機構や形態を持つあらゆるロボットに適用することが出来ます。さらに、知覚情報を用いてロボットアームの動きを決定するアドミタンスベースコントローラ[2]を開発しました。

図1:ConTac概要。人間がロボットに触れると、ロボットは衝突を避けるために動きを変える。

本研究チームが開発を行ったConTacは、複雑な調整を必要とせず、様々なロボットアームで使用することを目指しています。これを実現するために、シミュレーションデータのみで学習させたDeepLearningモデルを用いました。これらのモデルは実際のロボットへ適応できるため、時間とリソースを短縮できます(図2)。ConTacシステムを搭載した柔軟なロボットアームは、ロボットが障害物の多い環境をナビゲーションし、人間とロボットが安全に作業することが求められるスマート農業やヘルスケアサービスに適しています。また、その柔らかさと柔軟的な機構は、周囲の環境を感知する能力が組み合わさり、植物や患者などへの安全なインタラクションでもあります。

図2:ConTacフレームワーク。センシングモデルの開発には、シミュレーション環境によるトレーニングデータの収集が用いられる。このシステムを搭載したロボットは、人間とロボットのインタラクションに用いられることが期待されている。

【今後の展開】

将来的に、既存のロボットシステムに簡単に組み込むことができる触覚センサの開発が期待されます。この進歩により、新しいセンシングと制御手法が導入されれば、ロボット本来の設計に変更を加えることなく、人間とロボットの安全な相互作用が促進されます。すべてのロボットが触覚を持つ社会となれば、産業と日常生活などに大きな変革をもたらすこととなります。

本研究成果は、2024年7月15日から19日にかけてオランダのデルフトで開催の、ロボティクス研究会におけるトップカンファレンス「ROBOTICS: SCIENCE AND SYSTEMS」で発表されました。

【論文情報】

| 論文題目 | ConTac: Continuum-Emulated Soft Skinned Arm with Vision-based Shape Sensing and Contact-aware Manipulation |

| 発表先 | Robotics: Science and Systems (RSS) |

| 著者 | Tuan Tai Nguyen, Quan Khanh Luu, Dinh Quang Nguyen, and Van Anh Ho* |

| URL | https://enriquecoronadozu.github.io/rssproceedings2024/rss20/p097.pdf |

【用語解説】

令和6年8月6日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2024/08/06-1.html新奇ナノスケールデバイス研究拠点セミナー

| 日 時 | 令和6年3月1日(金)15:00~16:30 |

| 場 所 | マテリアルサイエンス研究棟4棟8階 中セミナー室 |

| 講演題目 | 「電子放出位置のサブナノメートル光制御」 ―超高速スイッチの一分子への集積化― |

| 講演者 | 静岡大学 柳澤啓史 特任准教授 |

| 使用言語 | 日本語 |

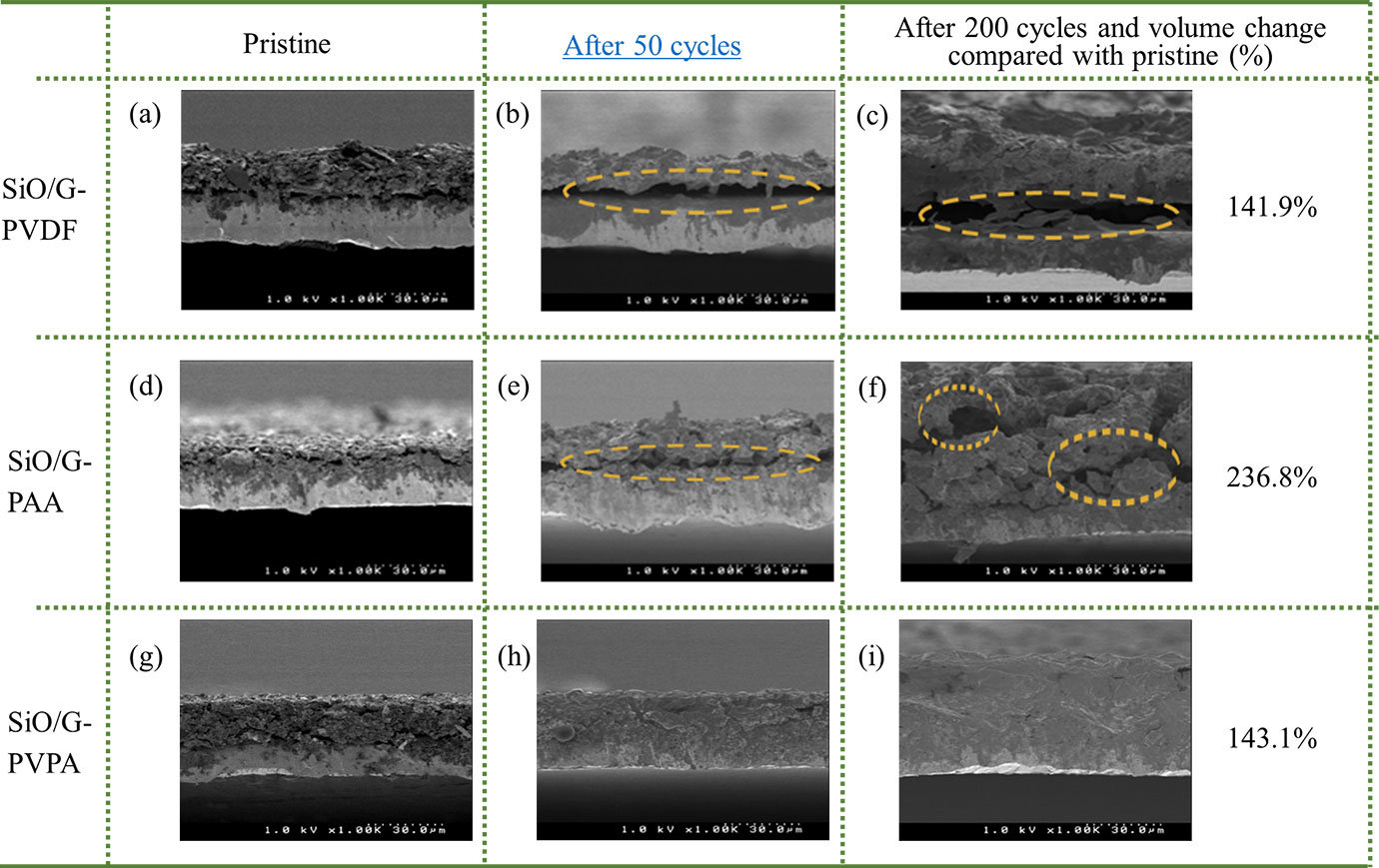

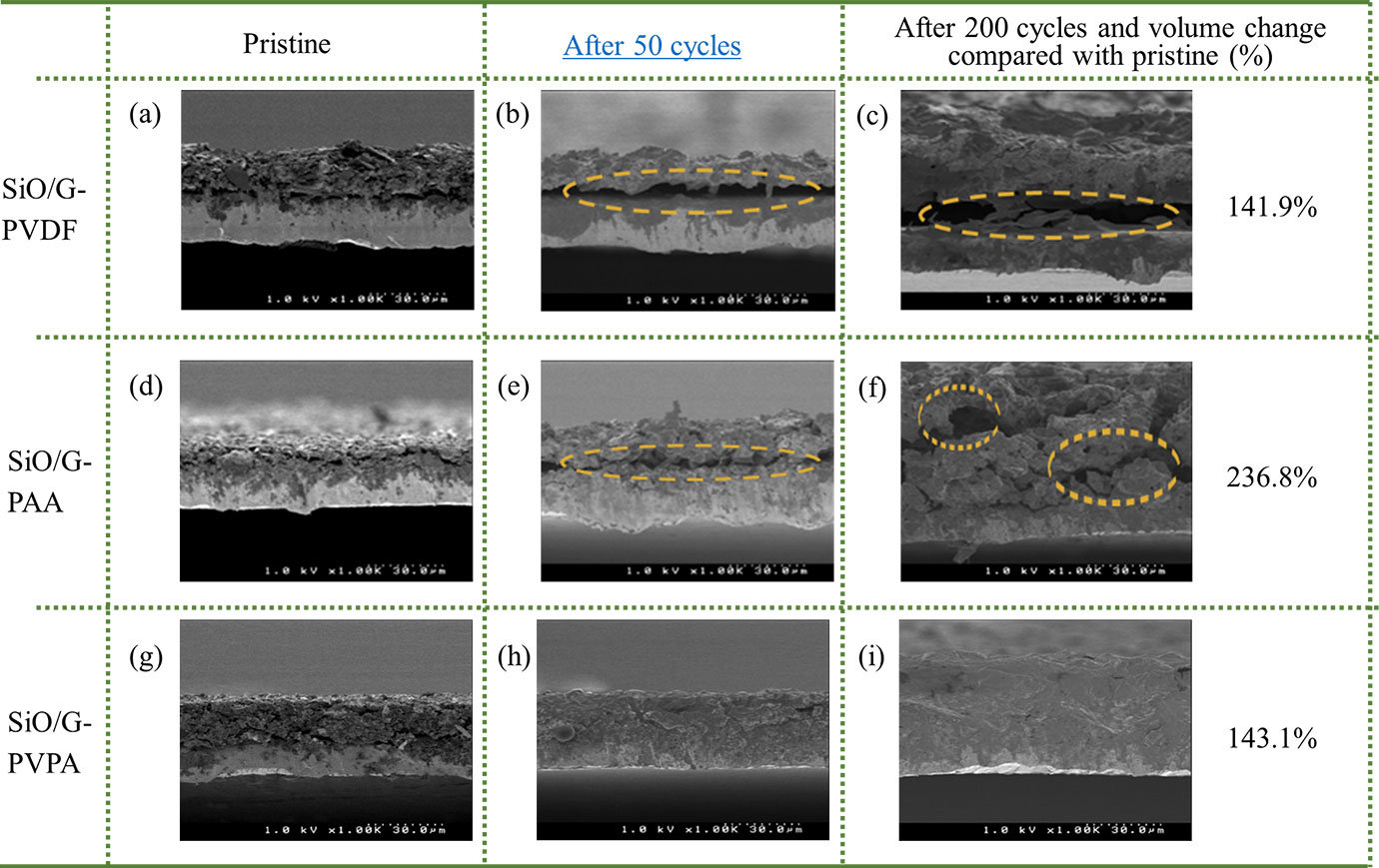

ポリビニルホスホン酸を用いたリチウムイオン2次電池におけるマイクロシリコンオキシド負極の安定化に成功

ポリビニルホスホン酸を用いたリチウムイオン2次電池における

マイクロシリコンオキシド負極の安定化に成功

ポイント

- ポリビニルホスホン酸をリチウムイオン2次電池のマイクロシリコンオキシド負極のバインダーとして適用することにより、その優れた接着性を活かして負極を安定化させることに成功した。

- 作製したアノード型ハーフセルは1000 mAg-1の電流密度において200サイクル後に650 mAhgSiO+C-1(1300 mAhgSiO-1)を維持した。

- ポリビニルホスホン酸は銅箔への接着において、ポリアクリル酸(2.03 N/m)と比較して大幅に高い接着力(3.44 N/m)を要した。

- ポリビニルホスホン酸をバインダーとした場合には、ポリアクリル酸やポリフッ化ビニリデンをバインダーとした場合とは異なり、200回の充放電サイクル後においてもSEM像において集電体からの剥離は観測されなかった。

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)の先端科学技術研究科 松見紀佳教授(物質化学フロンティア研究領域)、高森紀行大学院生(博士後期課程)、テジキランピンディ ジャヤクマール元大学院生、ラージャシェーカル バダム元講師(物質化学フロンティア研究領域)、丸善石油化学株式会社らのグループは、リチウムイオン2次電池*1における負極バインダーとしてのポリビニルホスホン酸がマイクロシリコンオキシド負極を高度に安定化することを見出した。 |

【研究内容と背景】

リチウムイオン2次電池の負極材開発において、マイクロシリコンオキシドはシリコンと比較して比較的穏やかな体積変化を示すため、活用が広範に検討されている。しかし、なお体積変化による負極性能の劣化を抑制できるバインダーの開発が望まれている。

本研究においては、ポリビニルホスホン酸をマイクロシリコンオキシド負極のバインダーとして活用することにより、ポリアクリル酸の場合と比較して顕著に電池のサイクル特性が向上することを見出した。

ポリビニルホスホン酸に関してDFT計算で電子構造を計算すると、LUMOレベルは-1.92 eVであり、ポリアクリル酸(-1.16 eV)やエチレンカーボネート(-0.31 eV)のそれよりも大幅に低い。負極側近傍においてエチレンカーボネートの還元分解に先立ってポリビニルホスホン酸の還元が起こることが想定され、エチレンカーボネートの過剰な分解の抑制、すなわち被膜形成の抑制と界面抵抗の抑制につながると考えられる。

ポリビニルホスホン酸(PVPA)を銅箔でサンドイッチした系の引き剥がしに要する応力を評価したところ3.44 N/mであり、ポリアクリル酸(PAA)(2.03 N/m)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)(0.439 N/m)と比較して大幅に高い接着力を示した(図1)。

図1.(a)ポリビニルホスホン酸、(b)ポリアクリル酸、(c) ポリフッ化ビニリデンの構造式

負極の組成をマイクロサイズSiO:グラファイト:ポリビニルホスホン酸:アセチレンブラック:カルボキシメチルセルロース=30:30:20:15:5とし、EC:DEC = 1:1(v/v)LiPF6溶液を電解液としてアノード型ハーフセル*2を構築した。

アノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラムでは、ポリビニルホスホン酸バインダーを用いた場合にのみ第一サイクルにおいてバインダーの還元ピークが観測された。また、本系ではLi挿入・脱挿入の可逆的な両ピークが他のバインダー系(PAA、PVDF)以上に明瞭に観測された(図2b-d)。

アノード型ハーフセルの充放電特性評価を行ったところ、ポリビニルホスホン酸バインダー系では1000 mAg-1の電流密度において200サイクル後に650 mAhgSiO+C-1以上の放電容量(1300 mAhgSiO-1以上の放電容量)を維持した(図2e)。一方、ポリアクリル酸バインダー系では、200サイクル後には300 mAhgSiO+C-1まで放電容量が低下した。また、ポリフッ化ビニリデンバインダー系の耐久性はさらに低く、200サイクル後には初期容量の20%の容量を維持するにとどまった。

グラファイトを用いずに負極におけるSiO組成を増加させた系についても検討したところ(SiO:ポリビニルホスホン酸:アセチレンブラック:カルボキシメチルセルロース=60:20:15:5)、0.21 mgSiOcm-2、0.85 mgSiOcm-2、1.84 mgSiOcm-2の活物質の塗布量においてそれぞれ100サイクル後に92.2%、90.9%、60.8%の容量維持率を示した(図2g)。

図2.(a)各アノード型ハーフセルの充放電曲線、(b)(c)(d)各アノード型ハーフセルのサイクリックボルタモグラム、(e)各アノード型ハーフセルの充放電サイクル特性、(f) 各アノード型ハーフセルの充放電レート特性、(g)各アノード型ハーフセルにおける活物質担持量の影響

200サイクルの充放電サイクル後、電池セルを分解して負極をSEM観察したところ、ポリビニルホスホン酸バインダー系においては集電体からの剥離は観測されなかった。一方、比較対象のポリアクリル酸バインダー系、ポリフッ化ビニリデンバインダー系では集電体からの剥離が観察された(図3)。

図3.各バインダーを用いた系の充放電前後の負極のSEM像及び充電後の膨張率

ポリビニルホスホン酸バインダーを用いたSiO負極とLiFePO4正極を組み合わせたフルセルも構築し、1.5 mAh以上の放電を150サイクルにわたって観測した。

本成果は、ACS Applied Energy Materials (米国化学会)のオンライン版に2024年2月8日に掲載された。

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST)の次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2102の支援を受けて実施した。

【今後の展開】

ポリビニルホルホン酸の優れた結着性を活用し、さらに様々なエネルギーデバイスへの適用範囲の拡充が期待される。

本材料はすでに丸善石油化学株式会社が生産技術を保有しており、国内特許、外国特許共に出願済みである(北陸先端科学技術大学院大学、丸善石油化学株式会社の共同出願)。

今後は、さらに電池製造に直接的に関わる企業との協同的取り組みへの展開を期待しており、電池製造技術を保有しつつ北陸先端科学技術大学院大学、丸善石油化学株式会社と三極的に連携できる企業の実用研究への参画を求めたい。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Applied Energy Materials (米国化学会) |

| 題目 | Facile Stabilization of Microsilicon Oxide Based Li-Ion Battery Anode Using Poly(vinylphosphonic acid) |

| 著者 | Noriyuki Takamori, Tadashi Yamazaki, Takuro Furukawa, Tejkiran Pindi Jayakumar, Rajashekar Badam, Noriyoshi Matsumi* |

| 掲載日 | 2024年2月8日 |

| DOI | 10.1021/acsaem.3c02127 |

【用語説明】

電解質中のリチウムイオンが電気伝導を担う2次電池。従来型のニッケル水素型2次電池と比較して高電圧、高密度であり、各種ポータブルデバイスや環境対応自動車に適用されている。

リチウムイオン2次電池の場合には、アノード極/電解質/Liの構成からなる半電池を意味する。

令和6年2月14日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2024/02/14-1.html文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)第2回公開講座

| 日 時 | 令和6年3月11日(月)10:00~17:00 |

| 場 所 | JAISTナノマテリアルテクノロジーセンター 2F会議室・電子顕微鏡棟 |

| 受講料 | 6,200 円(税込) |

| 定 員 | 5名ほど【先着順 定員に達し次第、締め切らせていただきます。】 |

| 申 込 | ①~⑦を明記の上、マテリアル先端リサーチインフラ事務局 arim@ml.jaist.ac.jp までお申し込み下さい。 ①氏名(ふりがな) ②勤務先・職名 ③受講の目的 ④本講座に期待すること ⑤書類送付先 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス |

| テーマ | 超高分解能質量分析計によるMALDIイメージングの世界 |

| 講 師 | 山口 拓実 バイオ機能医工学研究領域・准教授 宮里 朗夫 ナノマテリアルテクノロジーセンター・技術専門職員 闞 凱 ナノマテリアルテクノロジーセンター・主任技術職員 |

| 概 要 | 近年、質量分析法を応用して物質の局在を可視化するMALDIイメージング技術が注目されています。MALDIイメージング法は、ターゲット物質が存在する場所を視覚的に捉えることができるため、生体組織における薬物動態から材料中に含まれる劣化物質等の探索に威力を発揮しています。 本講座では、最先端の超高分解能質量分析装置であるフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計(scimaX)を使用し、生体組織や材料のMALDIイメージングをどのように行うか、サンプル調製から測定・解析までの実習を予定しています。 |

学生の大橋さんが第14回半導体材料・デバイスフォーラムにおいて最優秀口頭発表賞を受賞

学生の大橋亮太さん(博士前期課程2年、サスティナブルイノベーション研究領域、大平研究室)が第14回半導体材料・デバイスフォーラムにおいて最優秀口頭発表賞を受賞しました。

第14回半導体材料・デバイスフォーラムは、熊本高等専門学校が主催し、令和5年12月9日、九州工業大学にてハイブリッド開催されました。同フォーラムは半導体材料・関連デバイス研究分野に重点を置き、研究発表や討論を通じて、高専学生と大学(院)生との学生間交流を図り、高専学生の教育・研究力向上への貢献を目指しています。

最優秀口頭発表賞は、同フォーラムにおいて、半導体デバイスの発展に貢献しうる最も優秀な口頭発表をした筆頭著者に贈られるものです。

※参考:第14回半導体材料・デバイスフォーラム

■受賞年月日

令和5年12月9日

■研究題目

ベイズ最適化を適⽤したCat-CVD i-a-Si およびn-a-Siの堆積条件探索

■研究者、著者

大橋亮太、Huynh Thi Cam Tu、東嶺孝一、沓掛健太朗、大平圭介

■受賞対象となった研究の内容

現在、太陽電池市場の大部分を占めているSi系太陽電池において、特に高効率なSiヘテロ接合(SHJ)太陽電池に着目し、高効率化を目指し研究を行っている。SHJ太陽電池の作製にあたり、我々は触媒化学気相堆積(Cat-CVD)法を用いて結晶Siウエハ上に非晶質Si(a-Si)を堆積している。しかし、堆積時のパラメータが多いため、高性能なSHJ太陽電池の作製条件の探索に膨大な時間がかかる。そこで、ベイズ最適化を用いて効率よく高い性能を示す条件探索を行っている。

本講演では、ベイズ最適化を用いて真性非晶質Si(i-a-Si)層とn型非晶質Si(n-a-Si)層の堆積条件探索について発表した。i-a-Si層及びn-a-Si層の探索を、それぞれ20回、21回とかなり少ない回数で完了することができ、高いパッシベーション性能と十分な導電性を兼ね備えるa-Si膜の堆積条件を確立した。

■受賞にあたって一言

この度、第14回半導体材料・デバイスフォーラムにおいて、最優秀口頭発表賞を賜り、大変光栄に思います。高専生が多い会議でしたので、自分の研究の面白さやJAISTの良さが少しでも伝わっていれば嬉しいです。本研究の推進にあたり、ご指導、ご協力いただいた大平圭介教授、HUYNH, Tu Thi Cam特任助教をはじめとした大平研究室メンバーの皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。また、ベイズ最適化のご指導をいただいた沓掛健太朗研究員(理化学研究所)、透過型電子顕微鏡にて試料の観察をご担当いただいた技術専門員の東嶺孝一様にも、心より感謝申し上げます。

令和6年1月22日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2024/01/22-1.htmlがん治療のための多機能性アミノ酸ナノ粒子の開発に成功

|

国立大学法人 フランス国立科学研究センター |

がん治療のための多機能性アミノ酸ナノ粒子の開発に成功

【ポイント】

- 3種類のペプチドと光開始剤が溶解した水溶液に紫外線を照射すると球状のナノ粒子が生成することを発見

- 合成したアミノ酸ナノ粒子に抗がん剤が封入可能であり、タンニン酸-鉄複合体をナノ粒子表面にコーティングできることを発見

- 多機能性アミノ酸ナノ粒子の複合的な分子設計によって生体内外の効果的ながん細胞死を誘導することに成功

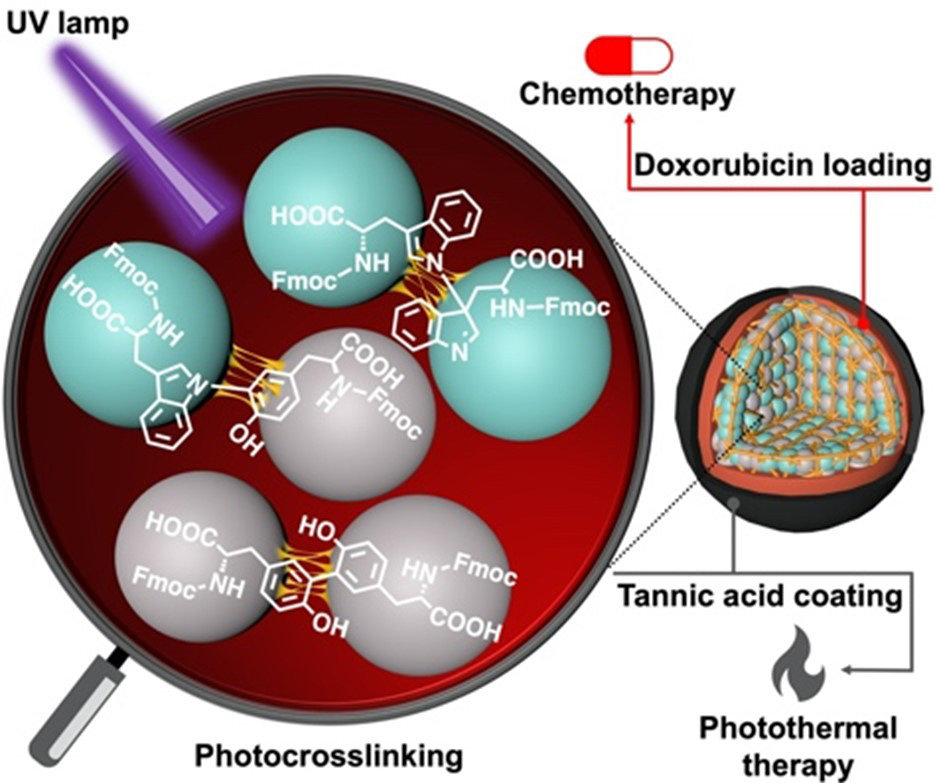

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都英次郎准教授らはフランス国立科学研究センター(所長・アントワーヌ・プチ、フランス・パリ)のアルベルト・ビアンコ博士ら(同センター細胞分子生物学研究所、フランス・ストラスブール)と共同で、多機能性のアミノ酸*1から構成されるナノ粒子を活用した新しいがん治療技術の開発に成功した(図1)。

ペプチドやタンパク質の構成要素であるアミノ酸は、高い生体適合性を有するため、とりわけナノ粒子化したアミノ酸をバイオメディカル分野に応用する研究に大きな注目が集まっている。都准教授の研究チームでも、光を使った簡便な手法によりアミノ酸ナノ粒子を合成できれば、新しいがん治療技術が実現できるのではないかと考え、研究をスタートさせた。

研究チームは、N末端*2を9-フルオレニルメチルオキシカルボニル基(Fmoc)*3で保護した3種類のペプチド*4(Fmoc保護トリプトファン- Fmoc保護トリプトファン、Fmoc保護チロシン-Fmoc保護トリプトファン、Fmoc保護チロシン- Fmoc保護チロシン)と光開始剤(リボフラビン*5)が溶解した水溶液に紫外線*6を照射するとアミノ酸分子間における共有結合*7を介した光架橋*8と非共有結合*9を介した自己組織化現象*10が誘起され、約100 nmの直径の球状ナノ粒子が形成されることを見出した(図1)。また、合成したアミノ酸ナノ粒子は、抗がん剤(ドキソルビシン*11)が容易に封入可能であり、生体透過性の高い近赤外レーザー*12に応答して発熱するタンニン酸-鉄複合体*13をナノ粒子表面にコーティングできることも明らかとなった。さらに、研究チームは、細胞やマウスを用いた実験によって、これらの複合的な分子設計に基づいた多機能性アミノ酸ナノ粒子が効果的ながん光治療技術に応用可能であることを示した。

本成果は、2023年12月28日にWiley-VCH発行「Small」のオンライン版に掲載された。なお、本研究は、文部科学省科研費 基盤研究(A)(23H00551)、文部科学省科研費 挑戦的研究(開拓)(22K18440)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム (A-STEP)(JPMJTR22U1)、公益財団法人発酵研究所、公益財団法人上原記念生命科学財団、ならびに本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターの支援のもと行われたものである。

図1. 多機能性アミノ酸ナノ粒子の構造

図1. 多機能性アミノ酸ナノ粒子の構造

【論文情報】

| 掲載誌 | Small (Wiley-VCH) |

| 論文題目 | Photocrosslinked co-assembled amino acid nanoparticles for controlled chemo/photothermal combined anticancer therapy |

| 著者 | Tengfei Wang, Yun Qi, Eijiro Miyako,* Alberto Bianco,* Cécilia Ménard-Moyon* |

| 掲載日 | 2023年12月28日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1002/smll.202307337 |

【用語説明】

アミノ基(-NH2)とカルボキシ基(-COOH)の両方を持つ有機化合物の総称。天然には約500種類のアミノ酸が見つかっており、そのうち22種類が、鎖状に多数連結(重合)して高分子を形成しタンパク質となる。ヒトのタンパク質は約20種類のアミノ酸から構成されている。

タンパク質またはペプチドにおいてフリーなアミノ基で終端している側の末端のこと。

有機合成で用いられる、アミノ基の保護基の1つ。Fmoc(エフモック)基と略される。

アミノ酸が結合したもの。アミノ酸とアミノ酸がペプチド結合(-CONH-)して、2個以上つながった構造のものをペプチドという。

光開始剤とは主に可視光や紫外光を吸収し、この光エネルギーをフリーラジカルに変換する化学物質のこと。リボフラビンは、紫外線の存在下、光還元反応によりフリーラジカルを生成する。この性質を利用して、分子間の架橋が可能となり、光開始剤として合成反応によく利用される。

波長が可視光よりも短い10nm~400nmの光。

原子同士の間で電子を共有することで生じる化学結合で、結合力が強い。

光で化学結合を形成することにより、分子中の特定原子間にできる三次元的な化学結合のこと。

共有結合以外の原子同士を結びつける力を表し、水素結合やπ-π(パイ-パイ)相互作用などが知られている。共有結合に比べて結合力は弱いが、複数の力が協同的に働くことで原子・分子はあたかも共有結合のように連結される。

分子や原子などの物質が自発的に秩序を持つ大きな構造を作り出す現象。

抗ガン剤の一種である。腫瘍細胞の核内の遺伝子に結合することで、DNAやRNAを合成する酵素の働きを阻害することで抗腫瘍効果を示す。

レーザーとは、光を増幅して放射するレーザー装置、またはその光のことである。レーザー光は指向性や収束性に優れており、発生する光の波長を一定に保つことができる。とくに700~1100 nmの近赤外領域の波長の光は生体透過性が高いことが知られている。

タンニン酸はタンパク質を変性させることにより組織や血管を縮める作用を有する渋味を示す化学物質。鉄イオンと反応し強く結合して難溶性の塩(タンニン酸-鉄複合体)を形成することが知られている。

令和6年1月9日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2024/01/09-1.htmlサスティナブルイノベーション研究領域の宮田講師が日本熱電学会の進歩賞を受賞

サスティナブルイノベーション研究領域の宮田全展講師が一般社団法人日本熱電学会の進歩賞を受賞しました。

日本熱電学会では、熱電工学、熱電科学、及び熱電技術、並びに関連分野における発明、発見、研究と開発、並びに同学会の発展に顕著な功績があったと認められる同学会会員に対して、その功績を讃え表彰を行っています。

本研究では、実験とスーパーコンピューターを活用したシミュレーションを協奏的に行うことで、希少元素を含まない新しい硫化物・リン化物熱電材料の創製と、革新的な材料設計指針を確立することに成功しました。それら一連の研究成果が、同学会において、熱電工学、熱電科学、及び熱電技術、関連分野における発見、研究と開発、並びに同学会の発展に顕著な功績であったことが認められ、この度の受賞となりました。

※参考:日本熱電学会

■受賞年月日

令和5年9月25日

■研究題目

実験と第一原理計算による新奇硫化物・リン化物熱電材料のマテリアルデザイン

■研究者、著者

宮田全展

■受賞対象となった研究の内容

本研究では、実験とスーパーコンピューターを駆使したシミュレーション計算により、高い性能(出力因子)を示す新しい硫化物熱電材料を創製し、そのメカニズムを明らかにしました。さらに、JAIST生まれのシミュレーション計算コードOpenMXと、電子輸送計算コードBoltzTraPをつなぐ汎用インターフェースプログラムを開発し、世界に先駆けて800種類を超える硫化物熱電材料の大規模計算を行うことで、熱電性能を最大化する設計指針を確立しました。本研究で開発されたインターフェースプログラムはOpenMXの公式計算オプションとして実装されています。

(OpenMX Ver. 3.9 ユーザーマニュアル)

実験とスーパーコンピューターによる高精度なシミュレーション計算により、新しい高性能熱電材料の候補物質群として、リン化物が高いポテンシャルを持つことを詳細に明らかにし、中でもAg(銀)-P(リン)化合物中のAg原子が特殊な振動をすることで、熱伝導を大きく抑制し、極めて低い格子熱伝導率を示すメカニズムを明らかにしました。そして、リン化物のみならず、広く無機材料について、熱伝導において重要なフォノン(原子振動の伝搬を仮想の粒子の運動として取り扱う概念)において、比熱・音速・緩和時間に相関関係があることを発見し、フォノンの観点から熱電材料の新しい評価指針を確立しました。

株式会社白山、石川県工業試験場を中心とした産官学連携により、Mg(マグネシウム)とSi(シリコン)を主成分とした環境にやさしい熱電材料の高性能化の材料設計指針を、実験とスーパーコンピューターによるシミュレーションより確立し、材料の高性能化に貢献しました。

■受賞にあたって一言

この度は、日本熱電学会の優秀ポスター賞、優秀講演賞に続き、進歩賞を賜りまして誠に光栄でございます。これも本学の小矢野幹夫教授、東大物性研の尾崎泰助教授、石川県工業試験場の豊田丈紫氏、株式会社白山の内田健太郎氏をはじめとした、数えきれないほどの共同研究者の先生方との研究・ディスカッションのお陰でございます。また、本研究は科研費(若手研究JP20K15021)をはじめとした数々の研究助成、本学の大規模計算機KAGAYAKIによって実施されました。この場を借りて、深く感謝御礼申し上げます。今後も学術・社会により一層の貢献ができるよう、研究・教育活動に邁進いたします。

令和5年10月16日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2023/10/16-1.htmlナノマテリアル・デバイス研究領域・物質化学フロンティア研究領域セミナー

| 日 時 | 令和5年10月19日(木)15:30~17:00 |

| 場 所 | 知識科学講義棟2階 中講義室 |

| 講演題目 | 電子顕微鏡動画撮影で切り拓く映像分子科学の世界 |

| 講演者 | 物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センター 主幹研究員 原野 幸治 氏 |

| 言 語 | 日本語 |

| お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 共通事務管理課共通事務第三係 (E-mail:ms-secr@ml.jaist.ac.jp) |

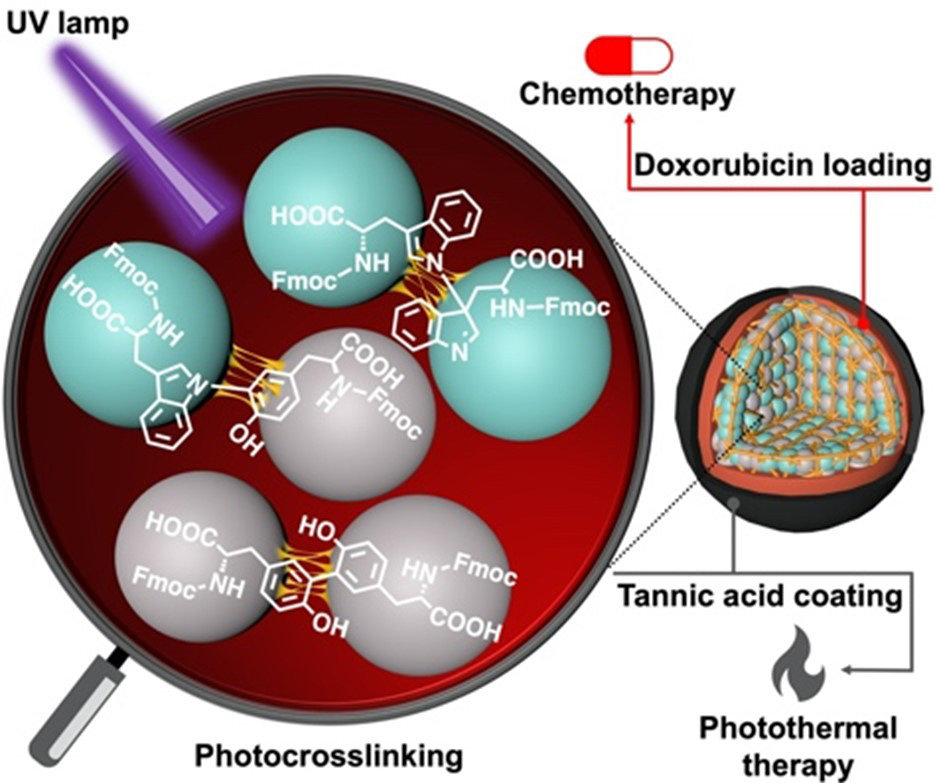

学生のPUNYASLOKAさんとPATNAIKさんがCEAT2023においてBest Presenter Awardを受賞

学生のPUNYASLOKA, Saibrataさん(博士後期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、松見研究室)とPATNAIK, Kottisa Sumalaさん(博士後期課程1年、物質化学フロンティア研究領域、松見研究室)がThe clean energy and technology conference(CEAT)2023において、Best Presenter Awardを受賞しました。

CEAT2023は、クリーンで再生可能なエネルギーの研究、開発、応用、提唱に関わる問題に焦点を当てた国際会議です。マレーシアのマラヤ大学が主催し、本学やマレーシア国立大(UKM)等との共催で、令和5年6月7日から6月8日にかけて、現地とオンラインでのハイブリッド形式にて開催されました。

同会議は、クリーンエネルギーと技術、電動モビリティの分野において、アカデミア及び産業界との国際的な意見交換のプラットフォームを提供することを目的として開催され、マレーシア国内及び国際運営委員会の審議により、口頭発表の中から優れた発表を行った学生に対し、Best Presenter Award(優秀講演賞)が授与されました。

CEAT2023は、International Symposium on Electric Mobility (ISEM)と併催で行われました。

※参考:CEAT2023ホームページ

■受賞年月日

令和5年6月8日

【PUNYASLOKA, Saibrataさん】

■研究題目

Study of Storage and Rate Capability of Lithium-Ion Secondary Batteries Using Bithiophene Containing Imine-Based Conjugated Polymer as Anodic Active Material

■研究者、著者

Saibrata Punyasloka, Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

ドナーアクセプター構造を有する共役系高分子をリチウムイオン二次電池用負極活物質として用いることにより、急速充放電能において好ましい特性が発現することが見出された。また、充電メカニズムにおけるキャパシティヴな寄与及びインターカレーションによる寄与に関しても電気化学的に分析しつつ、本系における挙動の詳細な知見を明らかにした。

■受賞にあたって一言

I would like to thank the 6th Clean Energy and Technology Committee for considering me for the award. I also would like to take this opportunity to extend my sincere and heartfelt gratitude to Prof. Noriyoshi Matsumi for his constant guidance. Further, I would also like to thank all the members of the Matsumi Lab, friends, and family for their continual support. I see this award as a motivation and encouragement which will push me forward in my research career and help me achieve greater heights.

Thank you.

■研究題目

Preparation of Anodic Active Materials Suitable for High-Rate Charge-Discharge by Pyrolysis of Poly(benzimidazole/amide) Copolymers

■研究者、著者

Kottisa Sumala Patnaik, Bharat Srimitra Mantripragada, Rajashekar Badam, Koichi Higashimine, Xianzhu Zhong, Tatsuo Kaneko and Noriyoshi Matsumi

■受賞対象となった研究の内容

ポリ(ベンズイミダゾール/アミド)共重合体を前駆体とした焼成により得た窒素ドープカーボンにおいては、層間距離がポリベンズイミダゾール由来の窒素ドープカーボンと比較してさらに拡張し、リチウムイオン二次電池の負極活物質として、イオン拡散能や急速充放電能においてさらに優れた特性が観測された。また、本材料を用いて構築したフルセルも良好に作動した。

■受賞にあたって一言

I would like to take this opportunity to thank the 6th Clean Energy and Technology Conference (CEAT) jury members for bestowing me with this award. I would like to take this opportunity to thank Matsumi Sensei for his invaluable guidance and support all the time. I would also like to thank all our colleagues in Matsumi lab, family members, friends, and loved ones who helped me receive this award. This award motivates me to do more hard work and inspires me to perform better in the future. I hope my research work can benefit society at large in the future.

令和5年8月7日

ナノマテリアル・デバイス研究領域セミナー

| 日 時 | 令和5年8月3日(木)14:00~17:00 |

| 場 所 | マテリアルサイエンス研究棟4棟8階 中セミナー室 |

| 講演題目 |

(1)「触媒およびその応用に向けたナノ構造材料の微細構造と新奇特性」

Microstructures and novel properties of the nano-structure materials for catalysts and other applications (2)「透過型電子顕微鏡によるVO2の金属-絶縁体転移の制御」

Manipulating metal-insulator transition of VO2 in transmission electron microscopy |

| 講演者 | 鄭州大学 物理・マイクロエレクトロニクス学院 (1) 教授 郭 海中 (Guo, Haizhong)氏 (2) 教授 程 少博 (Cheng, Shaobo)氏 |

| 言 語 | 英語 |

| お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 共通事務管理課共通事務第三係 (E-mail:ms-secr@ml.jaist.ac.jp) |

動的核偏極磁気共鳴法による炭素材料表面の微細構造の解析に世界で初めて成功 -次世代の炭素材料の開発と利用促進に貢献-

|

| 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立大学法人京都大学 国立大学法人岡山大学 |

動的核偏極磁気共鳴法による炭素材料表面の微細構造の解析に世界で初めて成功

-次世代の炭素材料の開発と利用促進に貢献-

ポイント

- 次世代の炭素材料として、グラフェンや薄膜炭素といった材料が注目されている。炭素材料は、化学反応の触媒や燃料電池等の電極触媒としてだけでなく、ドラッグデリバリーシステムなどのバイオマテリアル分野を含め、多種多様な分野での応用が期待されている。

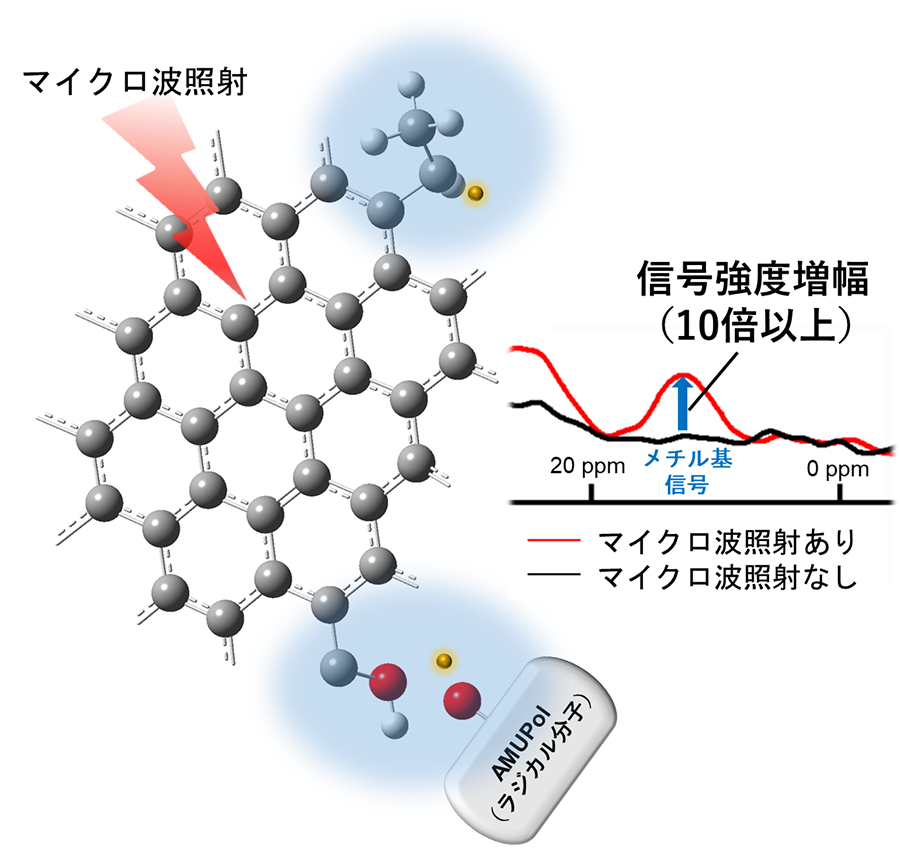

- NMR(核磁気共鳴分光法)による炭素材料の表面構造分析の感度を改善するため、信号強度増幅剤を用いた動的核偏極磁気共鳴法により、これまで同手法では不可能と考えられていた炭素表面の微量なメチル基、水酸基などの表面官能基の検出に成功した。

- これにより、炭素材料の性質に大きな影響を及ぼす表面構造の微細な違いが検出可能となった。

- 今後の炭素材料の表面構造制御ならびに様々な用途に応じた炭素材料の開発とその炭素材料の利用促進に貢献できる。

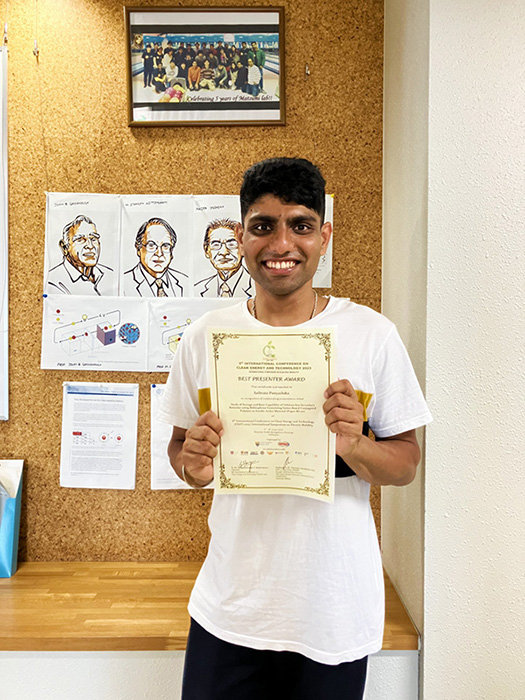

| 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)(学長・寺野稔、石川県能美市)ナノマテリアルテクノロジーセンターの後藤和馬教授、岡山大学大学院自然科学研究科の安東映香大学院生は、京都大学化学研究所の梶弘典教授、鈴木克明助教ならびに岡山大学学術研究院自然科学学域の神戸高志准教授、異分野融合先端研究コアの仁科勇太研究教授らと共同で、動的核偏極磁気共鳴法(DNP-NMR)による炭素材料の微細表面構造解析に成功した。これまで不可能とされていたDNP-NMR法による炭素表面のメチル基や水酸基などの表面官能基の信号の大幅な増幅に成功し、炭素材料の性質に大きな影響をおよぼす微量のメチル基、水酸基の観測に成功した。今後の炭素材料の表面構造制御ならびに様々な用途に応じた炭素材料の開発とその炭素材料の利用促進に貢献できる。 |

【研究の背景】

次世代炭素材料の一つとしてグラフェンや薄膜炭素が注目されており、その応用に関して数多くの研究が行われています。グラフェンや薄膜炭素材料の作製にはいくつかの方法があり、黒鉛を化学的に酸化して炭素層を剥離することで、酸化グラフェンを得る方法などが知られています。この酸化グラフェンは触媒となる金属ナノ粒子を担持する[用語解説]ことや、ポリマーやカーボンナノチューブなどと複合化ができるため、化学反応の触媒、燃料電池等の電極触媒としてだけでなく、ドラッグデリバリーシステムなどのバイオマテリアル分野を含め、多種多様な分野での応用が期待されています。

このような炭素材料の表面には数多くの欠陥構造があり、そこには水酸基やカルボキシル基、エポキシ基、メチル基などの表面官能基が存在していることが知られています。炭素材料の性質はこの表面官能基の種類や結合量により、大きく変わることも知られています。よって、この表面官能基の状態を把握し、制御することが材料開発において重要となります。従来、炭素材料の表面官能基についてはX線光電子分光法(XPS)や昇温脱離法(TPD)といった分析手段により解析されてきましたが、これらの方法では分析の感度は良いものの、精度に課題がありました。一方、本研究で用いた核磁気共鳴分光法(NMR)[用語解説]では、官能基の種類の分析は高精度で行えるものの、従来の方法では検出感度が低いという問題があり、高精度かつ高感度な炭素材料の表面構造の分析手段が望まれていました。

【研究の内容】

本研究では、NMR による分析の感度を改善するために、近年溶液中の分子の水素(1H)原子や炭素(13C)原子を高感度で観測する技術として注目されている、動的核偏極(DNP)[用語解説]という手法を用いた分析を試みました。NMRは、磁場中に置かれた原子核が特定の周波数の電磁波(ラジオ波)を吸収する現象を利用することによって、対象原子の状態を観測する分析手段で、化学物質の同定や病院のMRI検査などに広く用いられています。DNP-NMRは、測定したい試料にマイクロ波(MW)を同時に照射することで、試料中に含まれる信号強度増幅に用いるラジカル分子[用語解説]の磁化を原子核に移し、NMRの信号強度を最大で200倍以上に増幅させる画期的手法です。しかし、炭素材料はマイクロ波を吸収し効率的な磁化移動を阻害する上に、マイクロ波吸収による温度上昇も生じることからDNP効果が減少するという問題があるため、これまでDNP-NMRを用いた炭素材料の信号強度増幅は不可能とされてきました。

これに対し、本研究では、DNPによる信号強度増幅を可能にするため、DNP測定で用いられる信号強度増幅用のラジカルと溶媒の組み合わせを、従来のTEKPol/有機溶媒系からAMUPol/水系に変更し、水酸基やカルボキシル基の存在により親水性が増していると考えられる炭素表面へラジカル分子の接近を可能とすることで、DNPによる信号強度増幅を実現しました。また、炭素材料自体がその欠陥構造内に所有している内在ラジカルを用いたDNP信号強度増幅現象を発現することも観測しました。この手法により、従来の一般的NMR測定ではほとんど観測できなかった酸化グラフェン末端のメチル基を、1H-13C CP/MAS 固体NMR法[用語解説]にて明確に観測することに成功しました。このとき、信号強度増幅は10倍以上となります。また、スクロースを焼成して作製した無定形炭素材料[用語解説] においても、水酸基の信号強度の10倍以上の増幅を達成しました。

本研究により、今後DNP-NMRを用いて炭素材料の微細表面構造の解析が進むことが期待されます。DNP-NMRを用い、炭素材料の表面構造に残存する微少量の表面官能基の存在を明らかにすることで、それぞれの炭素材料の表面状態の違いを解明することができ、これにより、各種触媒元素の担持への適合性などを知ることができるようになると期待されます。適合性が判明することによって、多種多様な分野の各種用途に最適化した薄膜炭素材料の開発に大きく貢献できることが期待されます。

本研究成果は、2月14日にElsevier社が発行する学術雑誌「Carbon」のオンライン版に掲載されました。また、3月25日に出版予定の当該誌206号において、表紙(front cover)に採択されることになりました。

【論文情報】

| 論文題目 | Dynamic nuclear polarization - nuclear magnetic resonance for analyzing surface functional groups on carbonaceous materials |

| 雑誌名 | Carbon |

| 著者 | Hideka Ando, Katsuaki Suzuki, Hironori Kaji, Takashi Kambe, Yuta Nishina, Chiyu Nakano, Kazuma Gotoh |

| WEB掲載日 | 2023年2月14日 |

| 出版予定日 | 2023年3月25日 |

| DOI | 10.1016/j.carbon.2023.02.010 |

図 DNP-NMRによる観測(信号強度増幅は10倍以上となる。)

【用語説明】

担持:他の物質を固定する土台となる物質のことを担体といい、担持は、その土台に金属などの物質を付着させること。金属をグラフェン上に担持した触媒は、水酸化触媒や酸化触媒として工業的にも利用されている。

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) :核磁気共鳴分光法。試料を磁場中に置き、電磁波を照射すると、元素ごとに特定の周波数を吸収する「共鳴」現象が生じる。周波数を観測することで水酸基、カルボキシル基、メチル基などを分別して検出が可能なため、有機化合物の分析などに広く用いられている。

DNP (Dynamic Nuclear Polarization):動的核偏極。NMR測定時にマイクロ波を照射することで測定核近傍のラジカルの磁化を測定対象原子核に移動させる手法。NMRでの共鳴信号検出の際のエネルギー準位間の電子の占有数差を大きく変化させることにより、通常のNMR信号に比べて数倍から最大で200倍以上の信号強度を得ることができる。

ラジカル:不対電子を持つ原子や分子。共有電子対を形成していないため、極めて不安定かつ反応性が高い状態である。

1H-13C CP/MAS 固体NMR:体交差分極(CP)マジック角回転(MAS)NMR法。1H元素の磁化を13C元素に特定条件下で移動させ、さらに試料全体を数kHz以上の超高速回転で回転させることにより、炭素のNMR信号を高感度、高精度で検出する実験手法。

無定形炭素材料:黒鉛やダイヤモンド、カーボンナノチューブなどのような規則的構造をもつ炭素材料とは異なり、結晶構造を持たない非結晶性炭素。但し、非結晶性ではあるが完全に規則構造が無い訳ではなく、ある程度炭素の層状構造や内部細孔などが存在することが知られている。無定形炭素の一種である難黒鉛化性炭素(ハードカーボン)はリチウムイオン電池・ナトリウムイオン電池の負極として用いられている。

令和5年3月7日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/03/07-1.htmlダイヤモンド中に10兆分の1秒で瞬く磁化を観測 ~超高速時間分解磁気センシング実現に期待~

|

国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) |

ダイヤモンド中に10兆分の1秒で瞬く磁化を観測

~超高速時間分解磁気センシング実現に期待~

| 磁石や電流が発する磁気の大きさと向きを検出するデバイスや装置を磁気センサーと呼びます。現在では、生体中における微弱な磁気から電子デバイス中の3次元磁気イメージングに至るまで、磁気センサーの応用分野が広がりつつあります。磁気センサーの中で最も高感度を誇るのが、超伝導量子干渉素子(SQUID)で、1 nT(ナノテスラ、ナノは10億分の1)以下まで検出可能です。また、ダイヤモンドの点欠陥である窒素−空孔(NV)センターと走査型プローブ顕微鏡(SPM)技術を組み合わせることで、数十nm(ナノメートル)の空間分解能を持つ量子センシングが可能になると期待されています。 このように、従来の磁気センシング技術は感度や空間分解能に注目して開発されてきましたが、時間分解能はマイクロ秒(マイクロは100万分の1)の範囲にとどまっています。このため、磁場を高い時間分解能で測定できる新しい磁気センシング技術の開発が望まれていました。 本研究では、表面近傍にNVセンターを導入したダイヤモンド単結晶に超短光パルスを照射し、それにより10兆分の1秒で瞬く結晶中の磁化を検出することに成功しました。検出感度を見積もると、約35 mT(ミリテスラ、ミリは1000分の1)となりました。また、計測の時間分解能は、超短光パルスにより磁化を発生させたことにより、約100フェムト秒(フェムトは1000兆分の1)となりました。 本研究成果により、NVセンターでは従来困難だった高速に時間変化する磁気のセンシングも可能であることが示され、高い時間分解能と空間分解能を兼ね備えた新たな磁気センシングの開拓につながることが期待されます。 |

【研究代表者】

筑波大学 数理物質系

長谷 宗明教授

北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域

安 東秀准教授

【研究の背景】

磁石や電流が発する磁気の大きさと向きを検出するのが磁気センサーです。現在では、生体中における微弱な磁気から、電子デバイス中の3次元磁気イメージングに至るまで、磁気センサーの研究開発が進んでいます。磁気センサーには、比較的簡便なトンネル磁気抵抗素子注1)によるものや、超伝導体のリングを貫く磁束の変化を電流で読み取る超伝導量子干渉素子(SQUID)注2)などがあります。その中でも最高感度を誇るのがSQUIDで、1 nT(ナノテスラ)以下の磁場をも検出できるほどです。しかし、超伝導体を用いるSQUIDは電気回路や極低温などの高度な取扱いを要します。このため、近年では、ダイヤモンドの点欠陥である窒素−空孔(NV)センター注3)を用いた磁気センサーの開発が進んでいます。特に、負に帯電したNVスピン状態を利用した全光読み出しシステムが、室温でも動作する量子磁力計として注目されています。また、NVセンターの利用と、走査型プローブ顕微鏡(SPM)注4)技術を組み合わせることで、数十nmの空間分解能注5)で量子センシング注6)を行うことが可能になります。

このように、従来の磁気センシング技術は感度や空間分解能に注目して開発されてきました。その一方で、時間分解能注7)はマイクロ秒の範囲にとどまっています。このため、磁場をより高い時間分解能で測定できる新しい量子センシング技術の開発が望まれていました。

そうした中、NVセンターを高濃度に含むダイヤモンド単結晶膜において、入射された連続発振レーザーの直線偏光が回転することが分かり、ダイヤモンドにおける磁気光学効果が実証されました。NVセンターに関連する集団的な電子スピンが磁化として機能することが示唆されていますが、この手法では時間分解能を高めることができません。他方、逆磁気光学効果、すなわち光パルスで磁気を作り出すという光磁気効果に対するダイヤモンドNVセンターの研究については、行われてきませんでした。しかし、この光磁気効果を開拓することは、ダイヤモンドの非線形フォトニクスの新しい機能性を追求する上で非常に重要です。また、ダイヤモンドNVセンターのスピンを用いた非接触かつ室温動作の量子センシング技術を、高い時間分解能という観点でさらに発展させるためにも、光磁気効果の開拓が必要だと考えられます。

【研究内容と成果】

本研究チームは、フェムト秒(1000兆分の1秒)の時間だけ近赤外域の波長で瞬く超短パルスレーザー注8)を円偏光にして、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に照射し、結晶中に発生した超高速で生成・消滅する磁化を検出することに成功しました。

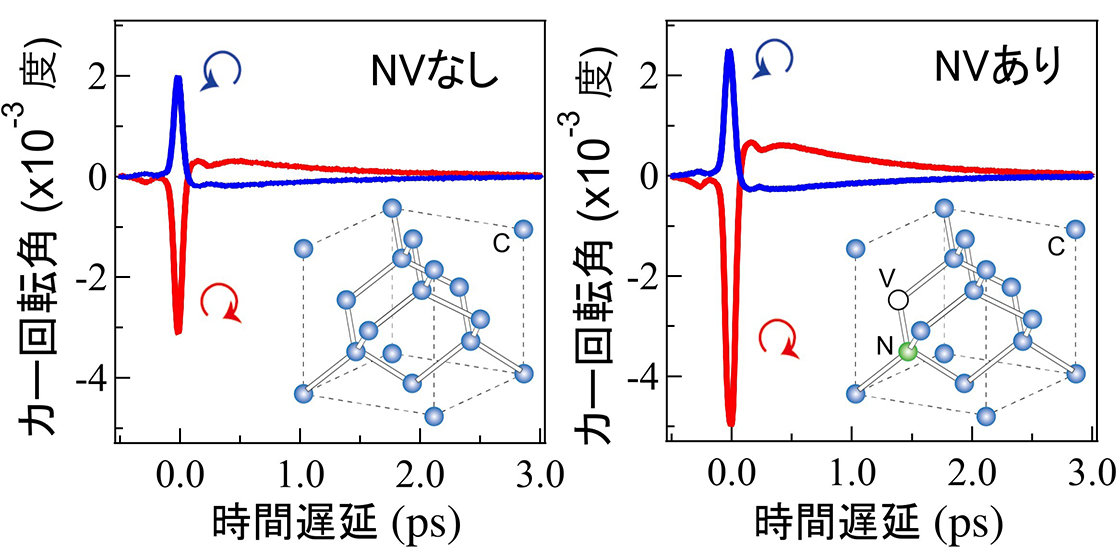

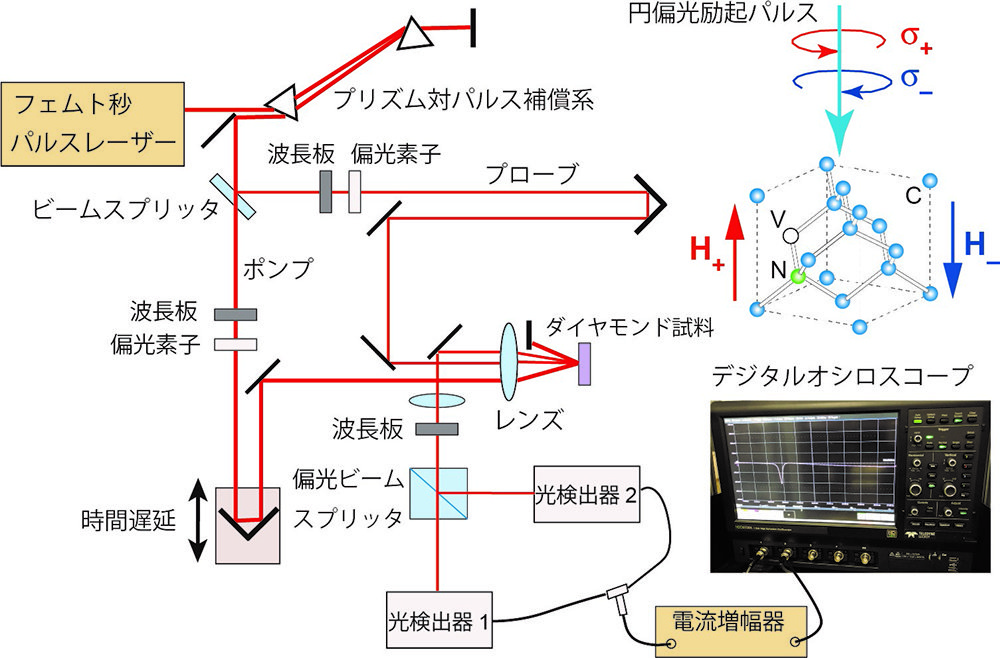

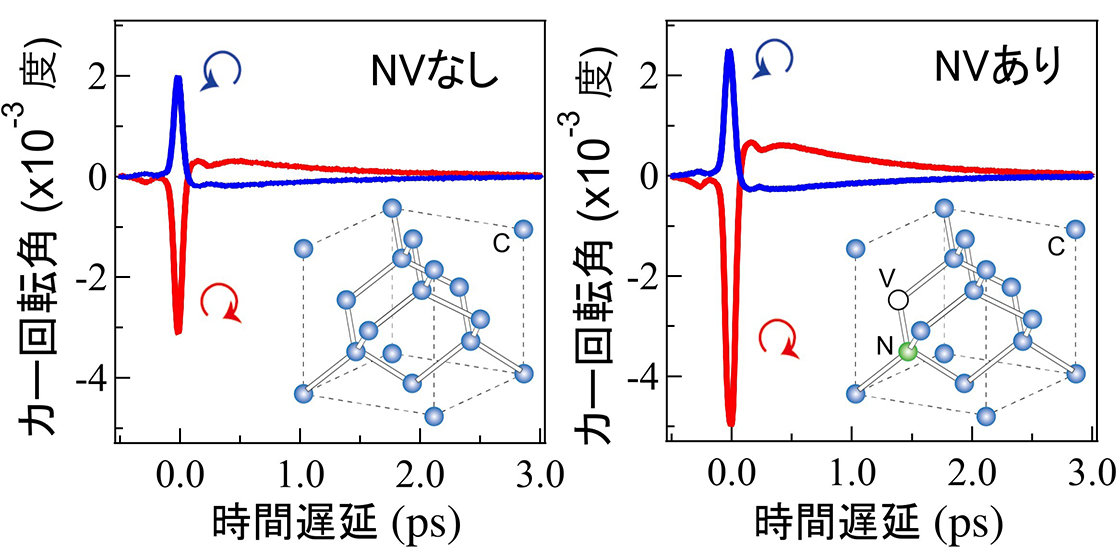

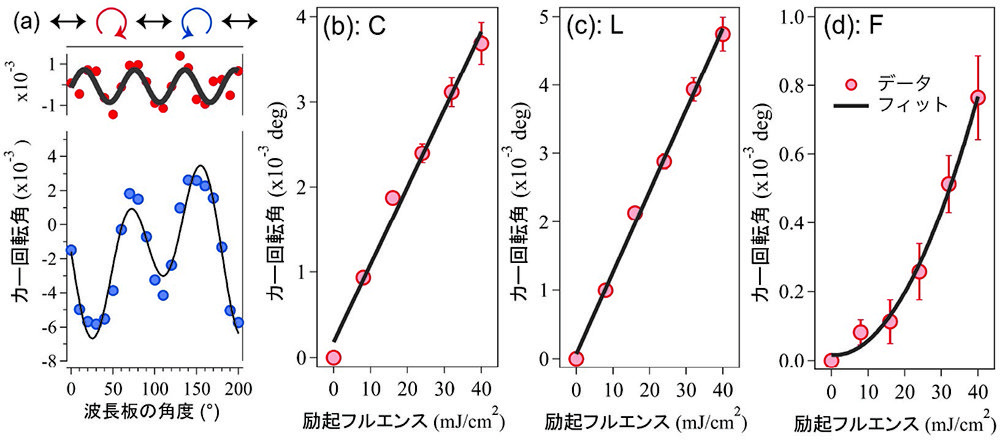

実験ではまず、波長800nmの近赤外パルスレーザー光をλ/4波長板により円偏光に変換し、NVセンターを導入した高純度ダイヤモンド単結晶に励起光として照射しました。その結果、磁気光学効果の逆過程(光磁気効果)である逆ファラデー効果注9)により、ダイヤモンド中に磁化を発生できることを見いだしました(参考図1挿入図)。この磁化が生じている極短時間の間に直線偏光のプローブ光を照射すると、磁化の大きさに比例してプローブ光の偏光ベクトルが回転します。これを磁気光学カー回転と呼びます。磁気光学カー回転の時間変化はポンプープローブ分光法で測定しました(図1)。測定の結果、逆ファラデー効果で生じるダイヤモンド中の磁化は、約100フェムト秒の応答として誘起されることが確かめられました(図2左)。NVセンターを導入していないダイヤモンドでも磁化は発生しますが、導入すると、発生する磁化が増幅されることも明らかになりました(図2右)。

次に、励起レーザーの偏光状態を直線偏光から右回り円偏光、そして直線偏光に戻り、次に左回り円偏光と逐次変化させることで、波長板の角度とカー回転角(θ )の関係を調べました。すると、NVセンターを導入する前の高純度ダイヤモンド単結晶では、逆ファラデー効果を示すsin 2θ 成分および非線形屈折率変化である光カー効果を示す sin 4θ 成分のみが観測されました。一方、NVセンターを導入したダイヤモンドでは、それらの成分に加えて、新規にsin 6θ の成分を持つことが明らかになりました(図3a)。さらに、励起光強度を変化させながら各成分を解析したところ、sin 2θ 成分およびsin 4θ 成分は励起光強度に対して一乗で増加しますが(図3b,c)、新規のsin 6θ の成分の大きさは励起光強度に対して二乗で変化することが分かりました(図3d)。これらのことから、 sin 6θ の成分は、NVセンターが有するスピンが駆動力となり、ダイヤモンド結晶中に発生した非線形な磁化(逆コットン・ムートン効果注10))であることが示唆されました。また、この付加的で非線形な磁化により、図2で観測された磁化の増幅が説明できました。この非線形な磁化による磁場検出感度を見積もると、約35 mT(ミリテスラ)となりました。SQUIDの検出感度には及びませんが、本手法では約100フェムト秒という高い時間分解能が得られることが示されたといえます。

【今後の展開】

本研究チームは、今回観測に成功した光磁気効果を用いた量子センシング技術をさらに高感度化し、ダイヤモンドを用いたナノメートルかつ超高速時間領域(時空間極限領域)での量子センシングに深化させることを目指して研究を進めていきます。今後は、ダイヤモンドNVセンターが駆動力となった逆コットン・ムートン効果を磁気センシングに応用することで、先端材料の局所磁場やスピン流を高空間・高時間分解能で測定することが可能となります。さらに、パワーデバイス、トポロジカル材料・回路、ナノバイオ材料など実際のデバイスの動作条件下で、例えば磁壁のダイナミクスや磁化反転などデバイス中に生じるダイナミックな変化を、フェムト秒の時間分解能で観察できることになり、先端デバイスの高速化や高性能化への貢献が期待されます。

【参考図】

| 図1 本研究に用いた実験手法 パルスレーザーから出たフェムト秒レーザー光はビームスプリッタでポンプ光とプローブ光に分割され、それぞれ波長板と偏光子を通過した後、ポンプ光は光学遅延回路を経由した後レンズで試料に照射される。プローブ光も同様に試料に照射された後、偏光ビームスプリッタにより分割されて二つの検出器で光電流に変換される。その後、電流増幅された後、デジタルオシロスコープで信号積算される。右上の挿入図は、逆ファラデー効果の模式図を示し、右回り(σ+)または左回り(σ-)の円偏光励起パルスによりダイヤモンド結晶中に上向き(H+)または下向きの磁化(H-)が生じる。なおデジタルオシロスコープでは、下向きの磁化が観測されている。 |

| 図2 高純度ダイヤモンド(NVなし)およびNVセンターを導入したダイヤモンド(NVあり)における時間分解カー回転測定の結果。赤色および青色の実線はそれぞれ、右回り円偏光、左回り円偏光により励起した実験結果を示す。 |

| 図3 NVセンターを導入したダイヤモンドにおけるカー回転の解析結果 (a) 下図(青丸)はカー回転角の波長板の角度(θ )に対するプロットである。黒い実線はCsin 2θ + Lsin 4θ による最小二乗回帰曲線(フィット)を示す。上図(赤丸)は下図の最小二乗回帰の残差を示す。太い実線はFsin 6θ による最小二乗回帰曲線(フィット)を示す。また最上部は偏光状態の変化(直線偏光→右回り円偏光→直線偏光→左回り円偏光→直線偏光)を表す。(b) Csin 2θ の振幅Cを励起フルエンスに対してプロットした図。 (c) Lsin 4θ の振幅Lを励起フルエンスに対してプロットした図。(d) Fsin 6θ の振幅Fを励起フルエンスに対してプロットした図。(b)と(c)の実線は一次関数によるフィットを示し、(d) の実線は二次関数によるフィットを示す。 |

【用語解説】

注1)トンネル磁気抵抗素子

2枚の磁性体の間に非常に薄い絶縁体を挟んだ構造(磁性体/絶縁体/磁性体)からなる素子。磁性体は金属であり、電圧を加えると、薄いポテンシャル障壁を通り抜けるという量子力学的なトンネル効果により絶縁体を介したトンネル電流が流れる。各磁性体の磁化の向きが平行な場合と反平行な場合で、素子の電気抵抗が大きく変化する。これをトンネル磁気抵抗効果という。よって、この効果を原理とした素子をトンネル磁気抵抗素子と呼ぶ。

注2)超伝導量子干渉素子(QUID)

超伝導体のリングにジョセフソン接合(二つの超伝導体間にトンネル効果によって超伝導電流が流れるようにした接合のこと)を含む素子を、超伝導量子干渉素子(SQUID)と呼ぶ。リングを貫く磁束が変化すると、ジョセフソン接合を流れるトンネル電流が変化するため、高感度の磁気センサーとして用いられる。

注3)窒素−空孔(NV)センター

ダイヤモンドは炭素原子から構成される結晶だが、結晶中に不純物として窒素(Nitrogen)が存在すると、そのすぐ隣に炭素原子の抜け穴(空孔:Vacancy)ができることがある。この窒素と空孔が対になった「NV(Nitrogen-Vacancy)センター」はダイヤモンドの着色にも寄与し、色中心と呼ばれる格子欠陥となる。NVセンターには、周辺環境の温度や磁場の変化を極めて敏感に検知して量子状態が変わる特性があり、この特性をセンサー機能として利用することができる。

注4)走査型プローブ顕微鏡(SPM)

微小な探針(プローブ)で試料表面をなぞることにより、試料の凹凸を観察する顕微鏡の総称である。細胞やデバイスなどにおいて、分子や原子などナノメートルの構造を観察するのに用いられる。代表的なものに原子間力顕微鏡(AFM)などがある。

注5)空間分解能

近い距離にある2つの物体を区別できる最小の距離である。この距離が小さいほど空間分解能が高く、微細な画像データの測定が可能になる。

注6)量子センシング

量子化したエネルギー準位や量子もつれなどの量子効果を利用して、磁場、電場、温度などの物理量を超高感度で計測する手法のこと。

注7)時間分解能

観測するデータに識別可能な変化を生じさせる最小の時間変化量である。最小時間変化量が小さいほど時間分解能が高く、高速で変化する画像などのデータ識別が可能となる。

注8)超短パルスレーザー

パルスレーザーの中でも特にパルス幅(時間幅)がフェムト秒以下の極めて短いレーザーのことをいう。光電場の振幅が極めて大きいため、2次や3次の非線形光学効果を引き起こすことができる。

注9)逆ファラデー効果

ファラデー効果は磁気光学効果の一種で、磁性体などに直線偏光が入射し透過する際に光の偏光面が回転する現象のことをいう。その際、入射光の伝播方向と物質内の磁化の向きは平行である。逆ファラデー効果はこれとは逆に、円偏光したレーザー光を物質に入射することで、入射した方向に平行に磁化が生じる現象のことをいう。磁性体に限らず、あらゆる物質で生じる非線形光学過程である。

注10)逆コットン・ムートン効果

コットン・ムートン効果は磁気光学効果の一種で、磁性体などに直線偏光が入射し透過する際に、光の偏光面が回転する現象のことをいう。その際、入射光の伝播方向と物質内の磁化の向きは垂直である。逆コットン・ムートン効果は、逆に、磁界が印可された物質に直線偏光のレーザー光を入射した際に、入射した方向に垂直に磁化が生じる現象であり、磁性体などで生じる高次の非線形光学過程である。

【研究資金】

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構 CREST「ダイヤモンドを用いた時空間極限量子センシング(JPMJCR1875)」(研究代表者:長谷 宗明)、および独立行政法人 日本学術振興会 科学研究費補助金「サブサイクル時間分解走査トンネル顕微鏡法の開発と応用」(研究代表者:重川 秀実)による支援を受けて実施されました。

【掲載論文】

| 題 目 | Ultrafast opto-magnetic effects induced by nitrogen-vacancy centers in diamond crystals. (ダイヤモンド結晶中の窒素空孔センターが誘起する超高速光磁気効果) |

| 著者名 | Ryosuke Sakurai, Yuta Kainuma, Toshu An, Hidemi Shigekawa, and Muneaki Hase |

| 掲載誌 | APL Photonics |

| 掲載日 | 2022年6月15日(現地時間) |

| DOI | 10.1063/5.0081507 |

令和4年6月16日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2022/06/16-1.html量子センサーによる熱磁気流の観測に成功 -量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

量子センサーによる熱磁気流の観測に成功

-量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合に道-

ポイント

- 熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をダイヤモンド中のNV中心と呼ばれる極小な量子センサーを用いて計測することに成功

- 量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法として期待

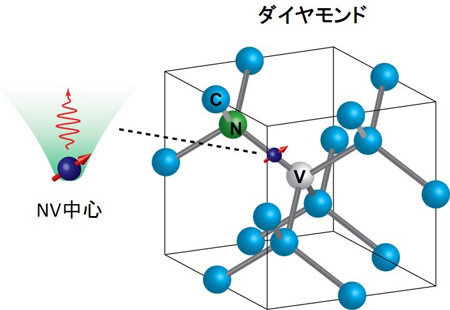

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野 稔、石川県能美市)、先端科学技術研究科 応用物理学領域のドゥイ プラナント元博士後期課程学生(2019年6月修了、安研究室)、安 東秀准教授らは、京都大学、物質・材料研究機構と共同で、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流注1))をダイヤモンド中の窒素-空孔複合体中心(NV中心(図1))注2)と呼ばれる極小な量子センサー注3)を用いて計測することに成功しました。 |

【背景と経緯】

近年、持続可能な社会の実現(SDGs)に向けた環境・エネルギー・情報通信などの問題への取り組みが活発化する中で、計測分野においては、量子力学を原理とした新しい計測技術に基づき従来の性能を凌駕する量子センシング分野の発展が期待されています。その中でも、ナノサイズの量子センサーとしてダイヤモンド中の欠陥構造であるNV中心が注目されています。

一方で、デバイス分野においては、これまで情報を入出力する方法として電流が用いられてきましたが、デバイスの微細化とともに多くのエネルギーが熱として浪費され発熱によりデバイスの動作が不安定となる問題がありました。これを解決する分野として、電流を用いずに電子の自由度であるスピン注4)を用いるスピントロニクス分野注5)が期待され、その中でもスピンと熱の相互作用を積極的に利用することで問題を解決しようとするスピンカロリトロニクス注6)が注目されています。

従来、量子センシング分野とスピンカロリトロニクス分野は独立に発展してきましたが、今回、これらを融合した分野の発展に繋がる新手法を実証しました。今回の研究では、熱により励起された磁気の流れ(熱マグノン流)をNV中心に存在する量子スピン状態により計測が可能であることを実証しました。

【研究の内容】

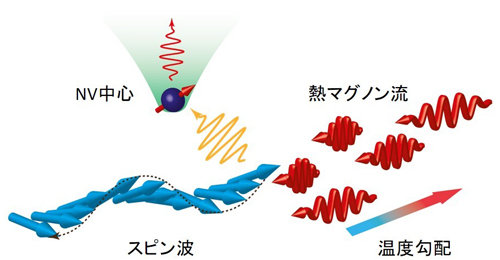

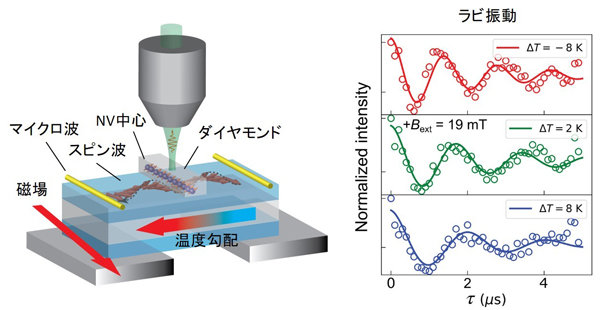

図2に示すように、まず、磁性ガーネット試料(Y3Fe5O12: YIG) 注7)中に温度勾配を印加して熱の流れを創り、これにより熱励起された磁気の流れ(熱マグノン流)を生成します。続いて、試料端でマイクロ波によりコヒーレント(エネルギーと位相の揃った)なスピン波注8)を生成して試料中に伝搬させます。この状況で試料中央にはダイヤモンドNV中心を含有したダイヤモンド片がYIGに近接され、このダイヤモンドNV中心を用いてスピン波を計測しました(図3(左))。今回、スピン波の強度を、光学的磁気共鳴検出法注9)を用いたNV中心のラビ振動注10)により計測し、熱マグノン流による変調信号を観測することに成功しました(図3(右))。

本研究成果は、2021年12月23日(米国東部標準時間)に米国物理学会の学術誌「Physical Review Applied」のオンライン版に掲載されました。

【今後の展開】

本研究では、スピン波を介して熱マグノン流を量子センサーであるNV中心を用いて計測することに成功しました。このことは、量子センシングとスピンカロリトロニクス分野を融合する新手法となることを示唆します。特に、NV中心はナノスケールの分解能で量子計測が可能であり、将来的には熱マグノン流に関する現象をナノスケールで計測すること、さらには熱マグノン流とNV中心の量子状態との相互作用に関する新しい研究展開を可能にし、スピンカロリトロニクスと量子センシングの融合研究に貢献することが期待されます(図4)。

図1 ダイヤモンド中の窒素(N)-空孔(V)

複合体中心(NV中心)スピン状態

図2 スピン波を介したNV中心による熱マグノン流計測の概念図

図3 (左)実験配置図、(右)NV中心のラビ振動計測による熱スピン流による変調信号の観測

図4 量子センシングとスピンカロリトロニクスの融合

【論文情報】

| 掲載誌 | Physical Review Applied |

| 論文題目 | Probing Thermal Magnon Current Mediated by Coherent Magnon via Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond |

| 著者 | Dwi Prananto, Yuta Kainuma, Kunitaka Hayashi, Norikazu Mizuochi, Ken-ichi Uchida, Toshu An* |

| 掲載日 | 2021年12月23日(米国東部標準時間) |

| DOI | 10.1103/PhysRevApplied.16.064058 |

【研究助成費】

本研究の一部は、次の事業の一環として実施されました。

・ 日本学術振興会(JSPS)科研費

新学術領域研究「ハイブリッド量子科学」公募研究(18H04289)、基盤研究(B) (18H01868) 、

若手研究(19K15444)、新学術領域研究(15H05868)

・ 科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(JPMJCR1875, JPMJCR1711)

・ 文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP, JPMXS0118067395)

【用語説明】

注1)熱マグノン流

磁性体中の磁気の流れ(マグノン、またはスピン波とも呼ばれる)が熱により励起されたもの

注2)NV中心

ダイヤモンド中の窒素(N)不純物と空孔(V)が対になった構造(窒素-空孔複合体中心)であり、室温、大気中で安定的にスピン量子状態が存在する。

注3)量子センサー

量子力学を原理とした量子状態を利用して超高感度測定を行うセンサー

注4)スピン

電子が有する自転のような性質。電子スピンは磁石の磁場の発生源でもあり、スピンの状態には上向きと下向きという2つの状態がある。

注5)スピントロニクス

電子の持つ電荷とスピンの2つの性質を利用して新しい物理現象や応用研究をする分野

注6)スピンカロリトロニクス

スピントロニクスの分野の中でもスピンと熱の相互作用の利用を目指す分野

注7)磁性ガーネット

希土類元素をイットリウム(Y)としたイットリウム鉄ガーネット(Y3Fe5O12)結晶。スピン波の拡散長が数ミリメートル以上と長いことで知られている。

注8)スピン波

スピンの集団運動であり、個々のスピンの磁気共鳴によるコマ運動(歳差運動)が磁気の波となって伝わっていく現象

注9)光学的磁気共鳴検出法(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)

磁気共鳴現象を光学的に検出する手法。本研究では532ナノメートルのレーザー光入射により励起・生成されたマイクロ波印加による蛍光強度の変化を計測しNV中心スピンの磁気共鳴を検出する。

注10)ラビ振動

ここではNV中心の2つのスピン状態間のエネルギーに相当するマイクロ波磁場を印加することにより状態が2準位の間を振動する現象。本研究ではスピン波(マグノン)が生成するマイクロ波磁場によりラビ振動を励起した。

令和3年12月27日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2021/12/27-1.html