研究活動の検索

研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。都教授らの研究成果に関する記者発表を文部科学省で実施

8月4日(月)、物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授は、「2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ『AUN(阿吽)』を開発 ―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて」の研究成果について、文部科学省記者会見室にて記者発表を行いました。

本研究では、T細胞やB細胞などの免疫細胞の力に頼らずがんを制御する新しい治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」を開発しました。このアプローチは、免疫不全状態にあるがん患者への新たな選択肢となる可能性があり、今後のさらなる研究と検証が期待されます。

記者発表では、都教授から研究・技術の背景や内容、今後の計画について説明がなされ、その後、記者との活発な質疑応答が行われました。

参加した記者からは、2種の細菌「AUN(阿吽)」によるがん治療のメカニズムや具体的な適用癌種、投与方法、副作用の管理、さらにはスタートアップ事業化に向けた今後の展望など、多岐にわたる質問が寄せられ、本研究への期待と関心の高さがうかがえました。

なお、本研究に関する論評がAdvanced Science誌に掲載されているほか、研究の背景やエピソードなどを紹介した記事がSpringer Nature Research Communities の「Behind the Paper」にて公開されています。ぜひご一読ください。

プレスリリース:2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」を開発 ―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて―

記者発表の様子

令和7年8月7日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2025/08/07-3.html物質化学フロンティア研究領域の都教授らの論文がSpringer Nature Research CommunitiesのBehind the Paperで紹介

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らの最新の論文「2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ『AUN(阿吽)』を開発―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて―」が、Springer Nature Research CommunitiesのBehind the Paperにて紹介されました。研究開発の発端、裏話などが紹介されています。なお、本研究は、文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究A(23H00551)、同 挑戦的研究(開拓)(22K18440、25K21827)、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)(JPMJTR22U1)、同 大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)、同 次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING) 未来創造イノベーション研究者支援プログラム(JPMJSP2102)、公益財団法人 発酵研究所、公益財団法人 上原記念生命科学財団、本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターならびに第一三共株式会社の支援のもと行われたものです。

■論文概要

本研究では、2種類の細菌がまるで"阿吽の呼吸"のように精緻に連携しながら、がん細胞を選択的に攻撃するという新たな治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」の開発に成功しました。

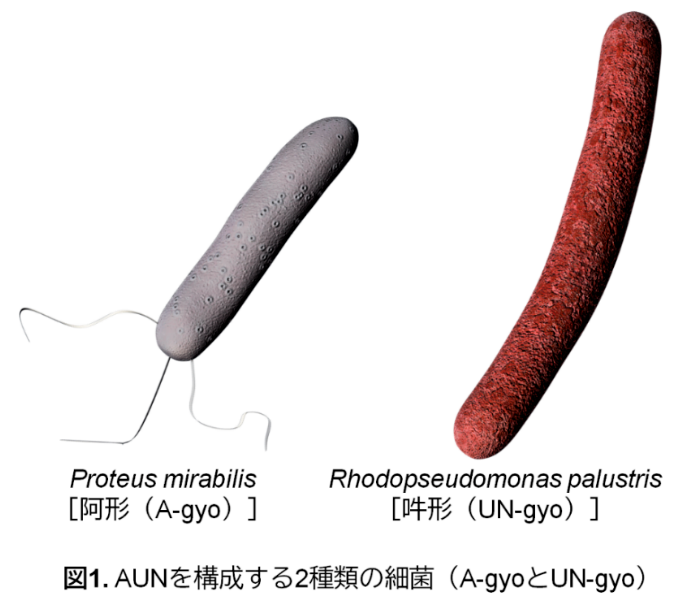

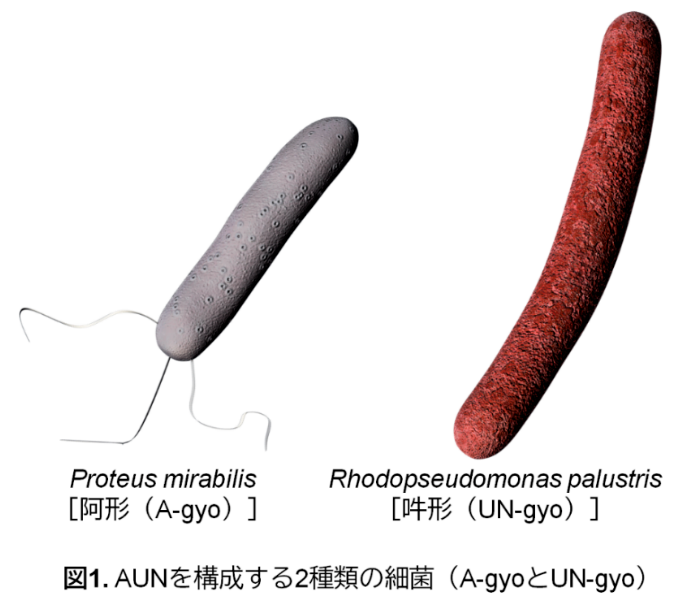

研究チームが用いたのは、"AUN(阿吽)"と名付けられた2種の天然細菌:腫瘍内に常在するProteus mirabilis[阿形(A-gyo)]と、光合成を行うRhodopseudomonas palustris[吽形(UN-gyo)]です。この互いに異なる機能を持つ2種の細菌が、それぞれの役割を果たしながら、以下の一連のプロセスを協調的に引き起こし、抗腫瘍効果を示すことが確認されました。まず、がん特有の環境に誘導されて、両細菌はマウス皮下腫瘍モデルにおいて腫瘍の血管やがん細胞を選択的に破壊。これにより、正常組織への影響を最小限に抑えつつ、がん組織だけを効果的に抑制する可能性が示唆されました。さらに、がんが産生する特異的な代謝物の存在下で、片方の細菌(A-gyo)は線維状の構造へと変化。この形態変化により抗腫瘍効果が一段と強化されることが判明しました。興味深いのは、経時的に両細菌の集団構成(ポピュレーション)も動的に変化し、最適な役割分担が自然に形成される点です。加えて、病原性を抑制しながら、重篤な副作用の原因となるサイトカインストームの発生も回避できる可能性があるという点も特徴です。

本研究は、2種の細菌の持つ自然な"協調戦略"を巧みに活用することで、安全かつ効果的ながん治療の新たな道を拓くものです。今後、このメカニズムを応用した新しいがん治療法の社会実装に向けて、スタートアップ創業を計画しています。

プレスリリース詳細:2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」を開発 ―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて―

令和7年8月7日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2025/08/07-2.html物質化学フロンティア研究領域の都教授の論評がAdvanced Scienceに掲載

物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授らの「阿吽の呼吸で癌を倒す! -灯台下暗し:最強の薬は腫瘍の中に隠されていた-」と「2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ『AUN(阿吽)』を開発―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて―」に係る論評(Commentary)が、バイオ・化学系のトップジャーナルAdvanced Science誌に掲載されました。なお、本研究は、文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究A(23H00551)、同 挑戦的研究(開拓)(22K18440、25K21827)、科学技術振興機構 大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)の支援のもと行われたものです。

掲載誌 :Advanced Science

論文題目:Reply to "Exploring Bacteria-Based Cancer Immunotherapy"-- Comment on "Discovery of Intratumoral Oncolytic Bacteria Toward Targeted Anticancer Theranostics"

著者 :Eijiro Miyako*

掲載日 :2025年7月14日(オンライン版)

DOI :https://doi.org/10.1002/advs.202511325

■概要

本研究では、2種類の細菌がまるで"阿吽の呼吸"のように精緻に連携しながら、がん細胞を選択的に攻撃するという新たな治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」の開発に成功しました。

研究チームが用いたのは、"AUN(阿吽)"と名付けられた2種の天然細菌:腫瘍内に常在するProteus mirabilis[阿形(A-gyo)]と、光合成を行うRhodopseudomonas palustris[吽形(UN-gyo)]です。この互いに異なる機能を持つ2種の細菌が、それぞれの役割を果たしながら、以下の一連のプロセスを協調的に引き起こし、抗腫瘍効果を示すことが確認されました。まず、がん特有の環境に誘導されて、両細菌はマウス皮下腫瘍モデルにおいて腫瘍の血管やがん細胞を選択的に破壊。これにより、正常組織への影響を最小限に抑えつつ、がん組織だけを効果的に抑制する可能性が示唆されました。さらに、がんが産生する特異的な代謝物の存在下で、片方の細菌(A-gyo)は線維状の構造へと変化。この形態変化により抗腫瘍効果が一段と強化されることが判明しました。興味深いのは、経時的に両細菌の集団構成(ポピュレーション)も動的に変化し、最適な役割分担が自然に形成される点です。加えて、病原性を抑制しながら、重篤な副作用の原因となるサイトカインストームの発生も回避できる可能性があるという点も特徴です。

本研究は、2種の細菌の持つ自然な"協調戦略"を巧みに活用することで、安全かつ効果的ながん治療の新たな道を拓くものです。今後、このメカニズムを応用した新しいがん治療法の社会実装に向けて、スタートアップ創業を計画しています。

プレスリリース:阿吽の呼吸で癌を倒す! -灯台下暗し:最強の薬は腫瘍の中に隠されていた-

プレスリリース:2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」を開発 ―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて―

令和7年8月7日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2025/08/07-1.html2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」を開発 ―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて―

|

北陸先端科学技術大学院大学 筑波大学 科学技術振興機構(JST) |

2種の細菌による新たながん治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」を開発

―免疫不全状態でも機能が期待されるがん治療に向けて―

【ポイント】

- T細胞やB細胞などの主要な免疫細胞に依存せずにがん細胞を攻撃する、新しいがん治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」を開発

- 免疫機能が低下した状態でも抗腫瘍効果が期待される

- 社会実装に向け、スタートアップ創業を視野に研究を推進中

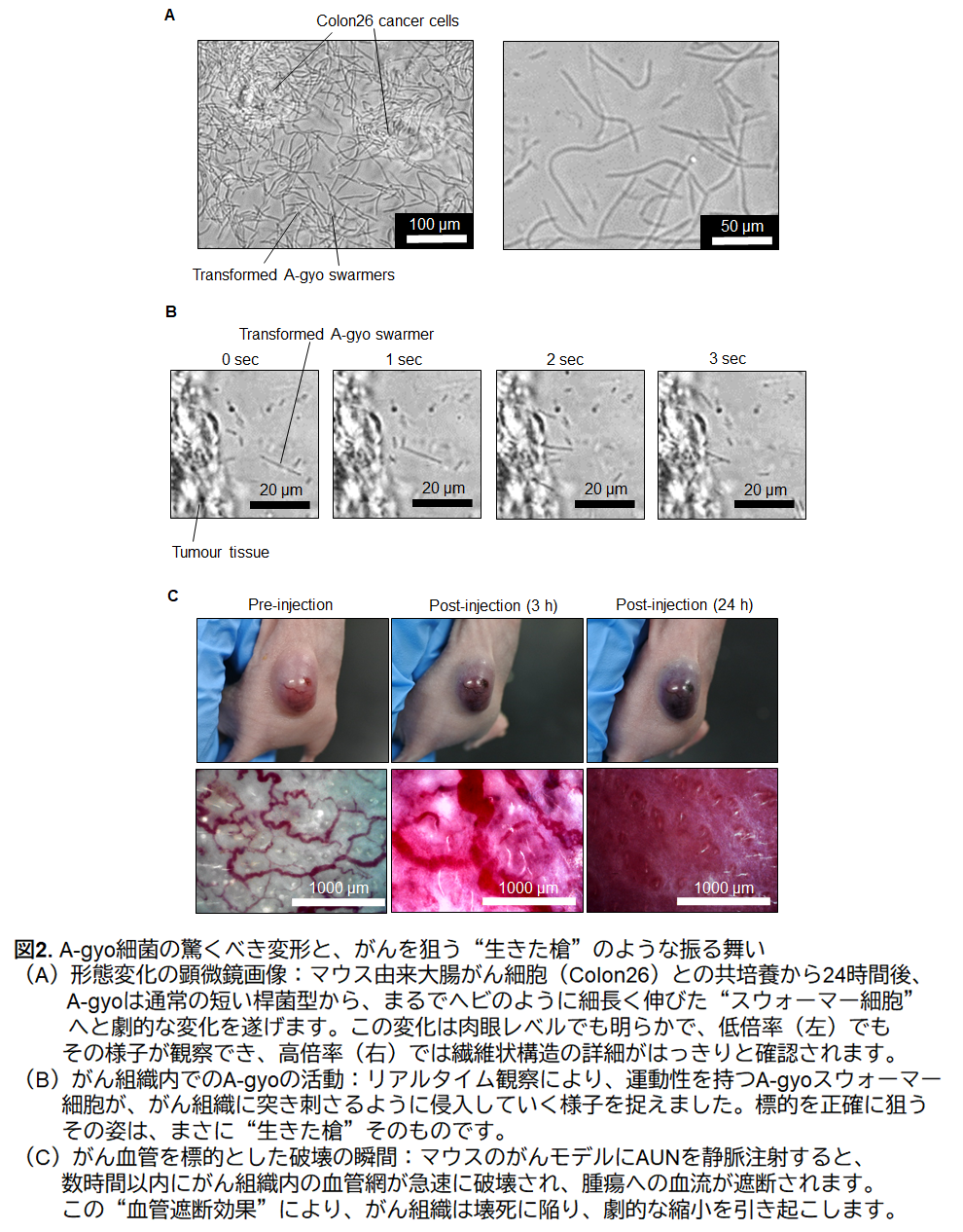

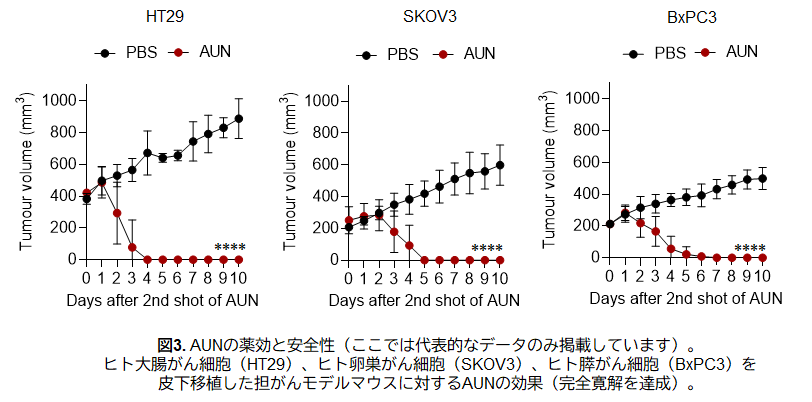

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の都 英次郎教授の研究グループは、第一三共株式会社(代表取締役社長兼CEO・奥澤宏幸、東京都中央区)ならびに筑波大学(学長・永田恭介、茨城県つくば市)生命環境系の高谷 直樹教授らとの共同研究によって、2種類の細菌がまるで"阿吽の呼吸"のように精緻に連携しながら、がん細胞を選択的に攻撃するという新たな治療へのアプローチ「AUN(阿吽)」の開発に成功しました。 研究チームが用いたのは、"AUN(阿吽)"と名付けられた2種の天然細菌:腫瘍内に常在するProteus mirabilis*1[阿形(A-gyo)]と、光合成を行うRhodopseudomonas palustris*2[吽形(UN-gyo)]です(図1)。この互いに異なる機能を持つ2種の細菌が、それぞれの役割を果たしながら、以下の一連のプロセスを協調的に引き起こし、抗腫瘍効果を示すことが確認されました(図2にメカニズムの一部を提示)。まず、がん特有の環境に誘導されて、両細菌はマウス皮下腫瘍モデルにおいて腫瘍の血管やがん細胞を選択的に破壊。これにより、正常組織への影響を最小限に抑えつつ、がん組織だけを効果的に抑制する可能性が示唆されました。さらに、がんが産生する特異的な代謝物の存在下で、片方の細菌(A-gyo)は線維状の構造へと変化。この形態変化により抗腫瘍効果が一段と強化されることが判明しました。興味深いのは、経時的に両細菌の集団構成(ポピュレーション)も動的に変化し、最適な役割分担が自然に形成される点です。加えて、病原性を抑制しながら、重篤な副作用の原因となるサイトカインストーム*3の発生も回避できる可能性があるという点も特徴です。 本研究は、2種の細菌の持つ自然な"協調戦略"を巧みに活用することで、安全かつ効果的ながん治療の新たな道を拓くものです。今後、このメカニズムを応用した新しいがん治療法の社会実装に向けて、スタートアップ創業を計画しています。 本成果は、2025年8月5日にSpringer Nature社の発行するNature Biomedical Engineering誌のオンライン版に掲載されました。 |

【研究の背景と内容】

がん免疫療法は、1868年にドイツの医師Buschが細菌感染を意図的に引き起こしたがん患者の治癒例を報告したことに端を発し、1893年にはWilliam Coley博士が「細菌を用いたがん治療法」を提唱して以来、150年以上にわたり発展を続けています。Coley博士は「がん免疫療法の父」と称され、彼の遺志は現代の免疫チェックポイント阻害剤やCAR-T細胞治療へと受け継がれています。

しかしこれまで、細菌療法を含むがん免疫療法は「免疫細胞の力」が不可欠とされてきました。また、化学療法や放射線治療などの標準治療を受けたがん患者の多くが免疫不全状態にあり、このような状況では、免疫細胞の力が抑えられるため、効果が著しく制限されてきました。

本研究では、T細胞やB細胞などの主要な免疫細胞に頼ることなくがんを攻撃する、世界でも類を見ない新しい治療へのアプローチを明らかにしました。登場するのは、"AUN(阿吽)"と名付けられた2種の天然細菌:腫瘍内に常在するProteus mirabilis[阿形(A-gyo)]と、光合成を行うRhodopseudomonas palustris[吽形(UN-gyo)]です。この2種が"阿吽の呼吸"で共存することで、各種ヒトがん細胞を皮下移植した担がんモデルマウスに対して明確な腫瘍抑制効果を発揮しました(図3)。

そのメカニズムは極めてユニークで、まさに"阿吽の呼吸"のように2つの細菌が協調し、以下のような一連の現象を連携して引き起こします(図2にメカニズムの一部を提示)。

- 腫瘍血管とがん細胞の選択的破壊

- がん代謝物による阿形(A-gyo)の構造変化(線維状化)による抗腫瘍強化

- 細菌間の構成比率の変化による機能最適化(ポピュレーションシフト)

- 病原性の抑制と副作用の回避(サイトカインストームの軽減)

さらに、吽形(UN-gyo)は、阿形(A-gyo)と共存・混在することによって、両者の病原性を抑制しながら、がん細胞に対する特異的な毒性を高める"制御役"として機能する可能性があります。この2種の細菌が示す絶妙なバランスと相互作用こそが、腫瘍抑制効果の鍵となっている可能性があります。

【社会的インパクト】

この治療へのアプローチは、免疫不全状態にあるがん患者への新たな選択肢となる可能性があり、今後のさらなる研究と検証が期待されます。実際に、本研究では免疫細胞が機能しにくいマウスモデルやヒトがんモデルにおいても、細菌が自律的にがん細胞および腫瘍血管を標的として作用する様子が確認されました。このようなT細胞やB細胞といった"免疫細胞に依存しない"方法は、従来のがん免疫療法とは異なるアプローチとして注目されています。

また、本成果の社会実装を見据え、がん細菌療法の実用化に向けたスタートアップの創業準備も進行中です。150年以上前から構想されてきたがん細菌療法の概念に、新たな技術的進展を加えることで、その応用可能性を慎重かつ段階的に検討していく段階に入っています。

【論文掲載情報など】

本成果は、2025年8月5日に医学・薬学系ジャーナルのNature Biomedical Engineering誌のオンライン版に掲載されました。なお、本研究は、文部科学省 科学研究費補助金 基盤研究A(23H00551)、同 挑戦的研究(開拓)(22K18440、25K21827)、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST) 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)(JPMJTR22U1)、同 大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム(JPMJSF2318)、同 次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING) 未来創造イノベーション研究者支援プログラム(JPMJSP2102)、公益財団法人 発酵研究所、公益財団法人 上原記念生命科学財団、本学超越バイオメディカルDX研究拠点、本学生体機能・感覚研究センターならびに第一三共株式会社の支援のもと行われました。

【論文情報】

| 掲載誌 | Nature Biomedical Engineering |

| 論文題目 | Tumour-resident oncolytic bacteria trigger potent anticancer effects through selective intratumoural thrombosis and necrosis |

| 著者 | Seigo Iwata1, Taisei Nishiyama1, Matomo Sakari1, Yuki Doi2, Naoki Takaya2, Yusuke Ogitani3, Hiroshi Nagano3, Keisuke Fukuchi3, Eijiro Miyako1* 1 北陸先端科学技術大学院大学 2 筑波大学 3 第一三共株式会社 |

| 掲載日 | 2025年8月5日にオンライン版に掲載 |

| DOI | 10.1038/s41551-025-01459-9 |

【用語説明】

酸素の存在下および不在下の両方の環境で生存可能な腸内細菌科に属するグラム陰性桿菌(通性嫌気性菌)。運動性、鞭毛を有する数マイクロメートルの棒状の形態を有する。寒天培地上では、Swarming(群化)により独特の波状のコロニー(白色)を形成する特性がある。

酸素の有無に関わらず生存可能な通性嫌気性の紅色非硫黄細菌に属し、運動性のある数マイクロメートルの棒状のグラム陰性桿菌。また、バクテリオクロロフィルから成る光捕集タンパク質を介した光合成を行う。

サイトカインストームとは、体がウイルスや細菌などに反応して免疫物質(サイトカイン)を大量に放出しすぎることで起こる、過剰な免疫反応のこと。この反応が強すぎると、自分自身の体の組織を傷つけてしまい、重い症状や臓器不全を引き起こすことがある。

令和7年8月6日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2025/08/06-1.html糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明 ~分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に~

|

| 大学共同利用機関法人 国立大学法人 東京科学大学 公立大学法人 名古屋市立大学 ⼀般財団法人 国立大学法人 大阪大学 国立大学法人 |

糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明

~分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に~

自然科学研究機構(生命創成探究センター)の谷中冴子 准教授(現 東京科学大学 准教授)、加藤晃⼀ 教授(生命創成探究センター、名古屋市立大学)らは、抗体の糖鎖修飾、特にガラクトース付加が、抗体分子の構造と動態に及ぼす影響を原子レベルで解明しました。

本研究の成果は、国際科学雑誌 「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国科学アカデミー紀要)」に掲載予定です。論文は日本時間2025年8月5日の週にオンライン公開される予定であり、DOIおよび掲載URLは公開後に付与されます。

【発表のポイント】

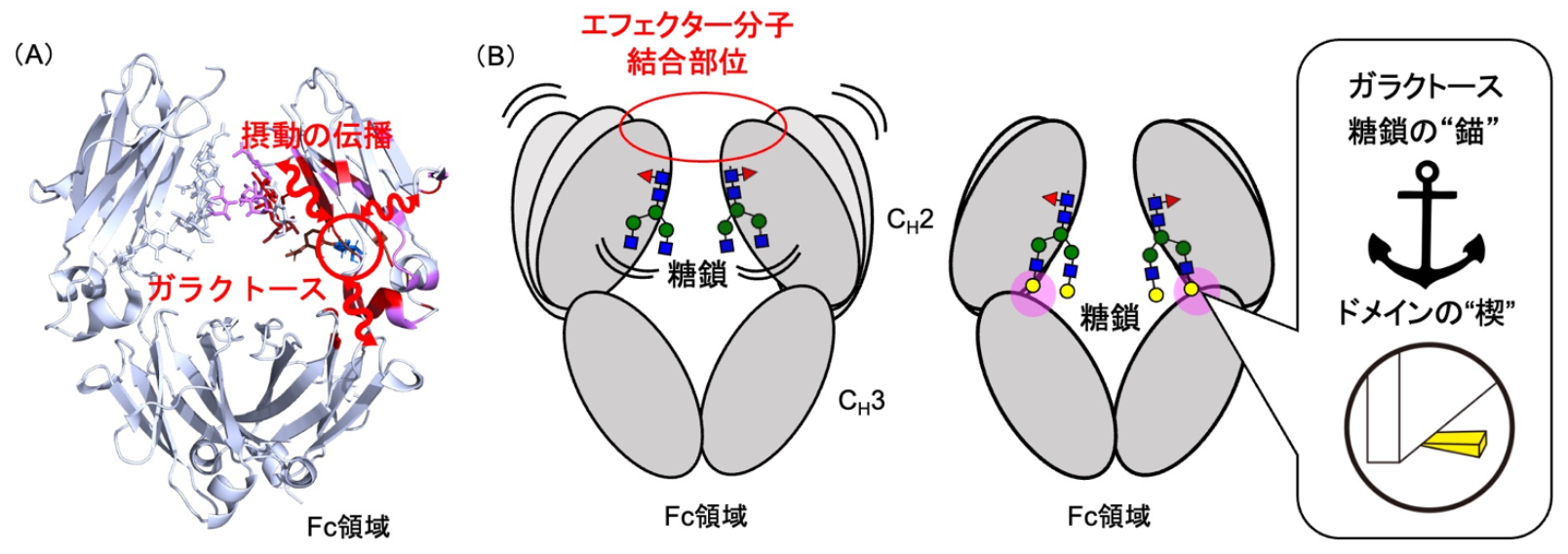

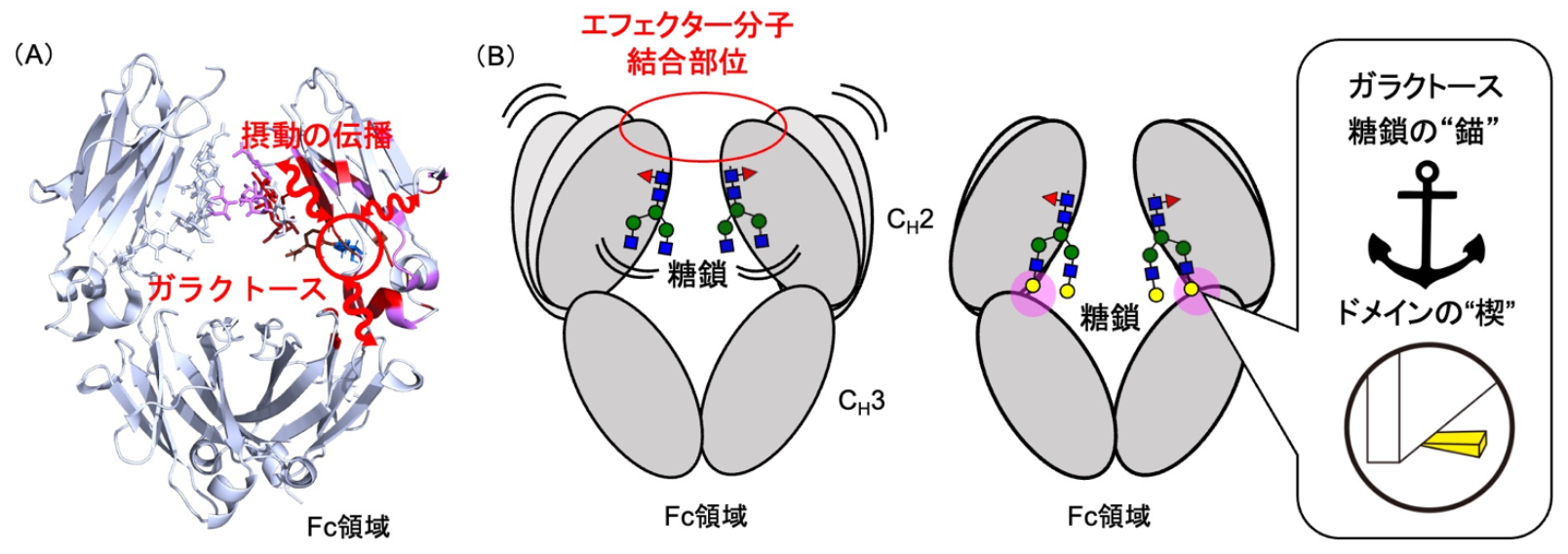

私たちの体には、病原体から身を守るための免疫システムが備わっています。その中心的な役割を担うのが「免疫グロブリンG(IgG)」注1) と呼ばれる抗体です。IgGは、特定の抗原を認識して結合するだけでなく、Fc受容体や補体といったエフェクター分子との相互作用を通じて、様々な免疫応答を誘導します。本研究では、IgGのFc領域 注2) に結合した「糖鎖」の修飾が、IgGの動的な構造変化を制御し、その結果として免疫機能が調節されるメカニズムを、計算科学と実験科学を融合したアプローチで明らかにしました。特に、本研究では、糖鎖修飾による影響が、あたかも私達の体の中に張り巡らされた経絡のように、分子レベルで伝播していく「分子経絡」注3) の重要性に着目しました。

【研究の背景】

治療用抗体は、がんや自⼰免疫疾患など、さまざまな疾患の治療に用いられています。抗体の効果は、標的抗原への結合だけでなく、Fc領域を介したエフェクター機能 注4) の発揮によっても大きく左右されます。Fc領域の糖鎖修飾 注5) は、抗体のエフェクター機能を調節する重要な因子であり、そのメカニズム解明は、より効果的な抗体医薬品の開発につながると考えられています。

【本研究の手法と成果】

研究グループは、遺伝子工学的手法と酵素反応を組み合わせることで、糖鎖構造が異なるIgG1-Fcを調製しました。これらについて、安定同位体標識NMR分光法 注6) を用いてFc領域の動的構造を解析するとともに、分子動力学シミュレーション 注7) によって糖鎖修飾がFc領域のコンフォメーション変化に与える影響を評価しました。また、動的ネットワーク解析を用いて、「分子経絡」を同定しました。NMR分光法と分子動力学シミュレーションの結果から、ガラクトース 注8) 残基は糖鎖の動きを止める「錨」およびFc領域全体の動きを抑える「楔」としてはたらき、フコース 注9) 除去は特定のFc受容体との結合に関与するアミノ酸残基の動態を変化させることが明らかになりました。これらの結果は、糖鎖修飾がIgGのFc領域の動的構造を制御し、エフェクター機能を調節するメカニズムを原子レベルで理解する上で重要な知見となります。特に、「分子経絡」の存在は、糖鎖修飾の効果がFc領域全体に伝播する様子を示唆しています。

| (図)(A)糖鎖のガラクトース残基での構造変化がFc分子内を伝わる様子を示している。(B)ガラクトース残基は糖鎖(黄色の丸)の動きを止める「錨」およびFc領域全体の動きを抑える「楔」としてはたらき、エフェクター分子との相互作用を助けている。 |

【成果の意義および今後の展開】

本研究成果は、治療用抗体の開発において、Fc領域の糖鎖修飾を最適化するための合理的な設計基盤を提供します。今後は、糖鎖修飾と抗体の構造・機能相関に関するさらなる研究を進めることで、また「分子経絡」の操作という新たな視点を取り入れることで、より効果的かつ安全な抗体医薬品の開発に貢献できると期待されます。

【用語解説】

【論文情報】

| 掲載誌 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |

| タイトル | Exploring Glycoform-Dependent Dynamic Modulations in Human Immunoglobulin G via Computational and Experimental Approaches |

| 著者 | Saeko Yanaka, Yoshitake Sakae, Yohei Miyanoiri, Takumi Yamaguchi, Yukiko Isono, Sachiko Kondo, Miyuki Iwasaki, Masayoshi Onitsuka, Hirokazu Yagi, Koichi Kato*(*責任著者) |

| DOI | |

| 掲載日 |

【著者情報】

東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所)

名古屋市立大学大学院薬学研究科)

【研究サポート】

本研究は、文部科学省科学研究費助成事業(JP20K15981 および JP23K24018 谷中冴子、JP19H01017 および JP24H00599 加藤晃⼀)、日本医療研究開発機構(AMED)(JP21ae0121020 および JP23ak0101209 谷中冴子、JP21ae0121013 加藤晃⼀)、文部科学省研究大学総合研究育成事業:研 究大学強化促進事業(CURE)課題番号JPMXP1323015488(Spin-LプログラムNo. spin24XN014)、生命創成探究センター共同利用研究(24EXC901、25EXC603)、および科学技術振興機構(JST)戦略的 創造研究推進事業(CREST)(JPMJCR21E3 加藤晃⼀)の助成を受けたものです。また、本研究は文部 科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業(分子・物質合成)、大阪大学蛋白質研究所共同利用・共 同研究拠点 NMRCR-16-05, 17-05, 18-05, 19-05, 20-05, 21-05、計算科学研究センター(24-IMS-C197)、文部科学省先端研究設備共用促進事業(コアファシリティ構築支援プログラム)JPMXS0441500024、国際・産学連携インヴァースイノベーション材料創出(DEJI2MA)プロジェクト、およびヒューマングライコームプロジェクトの支援を受けて行われました。

令和7年8月5日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2025/08/05-1.htmlIIP(アイ・アイ・ピー)金沢示野校の生徒の皆さんが来学

7月30日(水)、IIP(金沢示野校)のロボット教室およびこどもプログラミング教室に通う生徒の皆さんと保護者の方々が、施設見学のため本学を訪れました。

当日はキャンパス内のさまざまな施設を巡り、研究や学びの現場を間近にご覧いただきました。なかでも、ロボット工学に関心のある生徒に実際の研究現場を見学させたいとのご要望を受け実施した、人間情報学研究領域の池勇勳准教授の研究室訪問では、池准教授や学生による無人移動ロボットの実演などが行われ、実際にロボットが目の前で動く様子を見ながら、研究の説明に熱心に耳を傾ける姿が印象的でした。

また、情報社会基盤研究センターに設置されている大規模並列計算機「KAGAYAKI」や貴重図書室に所蔵されている『解体新書』(杉田玄白著)、パズル展示施設「JAISTギャラリー」も見学しました。ギャラリーに併設されたプレイルームでは、生徒たちが展示されているパズルに実際に触れ、夢中になって楽しむ様子も見られました。

今回の訪問が、生徒の皆さんにとって今後の進路選択や学びへの関心を深めるきっかけとなるとともに、保護者の方々にとっても、本学の教育・研究活動への理解を深めていただく機会となれば幸いです。

令和7年8月4日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2025/08/04-3.html次世代プロトン電池へ期待 ―多孔質MXene(マキシン)フィルムが高容量・高速充電を実現―

次世代プロトン電池へ期待

―多孔質MXene(マキシン)フィルムが高容量・高速充電を実現―

ポイント

- 次世代電池「プロトン電池」の鍵となる多孔質MXene (マキシン)フィルムを開発

- 素材の穴の量(細孔密度)を調整することで、従来を大きく上回る電池容量と充電性能を実現

- 長寿命でエコな電池づくりに前進、持続可能なエネルギー社会に貢献

| 北陸先端科学技術大学院大学 物質化学フロンティア研究領域のLinh Chi T. Cao大学院生(博士後期課程)、青木健太郎助教、長尾祐樹教授らは、タイ・タマサート大学シリントン国際工学部(SIIT)およびタイ・国立電子コンピューター技術研究センター (NECTEC)と共同で、再生可能エネルギーの普及や電気自動車の進化に伴い需要が高まる高性能エネルギー貯蔵デバイスの実現に向け、次世代型プロトン電池*1の鍵となる多孔質MXene*2,3アノード(陽極)の開発に成功しました。 本研究で開発された多孔質MXeneフィルムは、MXeneを用いた先行研究の中で最高の性能を発揮し、高容量と超高速充電を両立できることが示されました。この成果は、環境負荷の低い、持続可能な電池技術の発展に大きく貢献すると期待されます。 |

【背景】

現代社会では、電気自動車の普及や携帯端末の進化に伴い、効率の良いエネルギー貯蔵システムの重要性が高まっています。長く市場を牽引してきたリチウムイオン電池は、リチウム資源の限界、環境への影響、安全性といった課題を抱えており、資源の乏しい日本が持続可能な発展を遂げるためには、多様なエネルギー資源の活用と高効率な変換技術の確立が不可欠です。

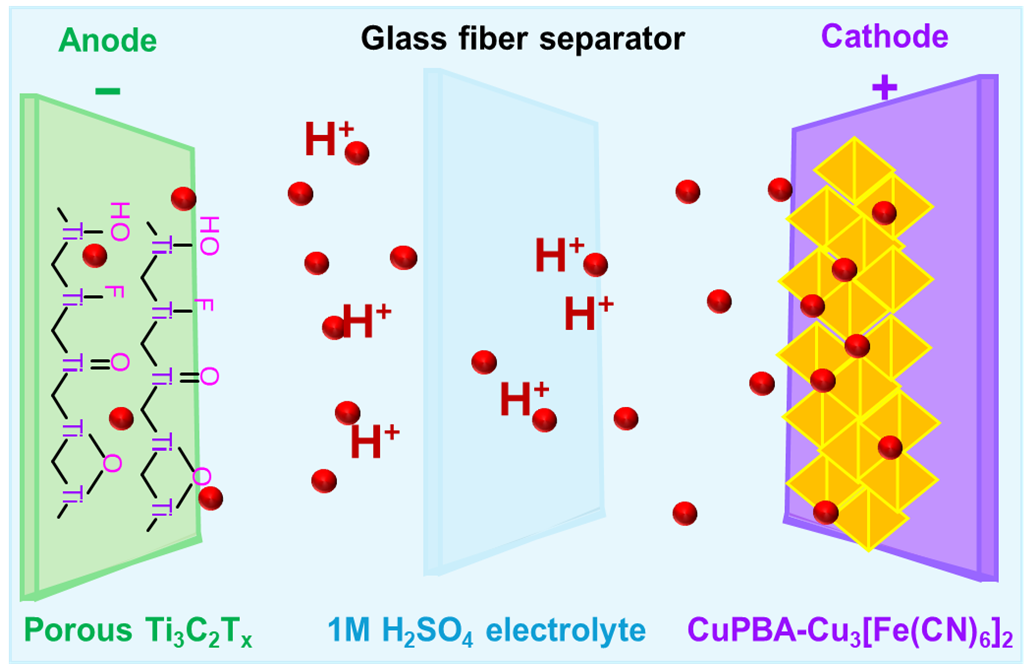

そこで注目されているのが、プロトンと呼ばれる水素原子(H+)を電荷キャリアとして利用するプロトン電池(図1)です。プロトン電池は、水素イオンを使って電気をやりとりする電池で、材料が豊富でエコ、かつ素早く充電できる可能性を秘めており、次世代エネルギー貯蔵の有力候補として注目されています。二次元のナノ材料であるMXeneは、その優れた電気伝導性や高い表面積から、プロトン電池の有望なアノード候補です。しかし、従来のMXeneを薄膜状にしたMXeneフィルムは、MXeneのシート間の相互作用が強く、反応が起こる場所が減少したり、プロトンの輸送が阻害されたりといった課題を抱え、その性能を十分に引き出せていませんでした。

図1 本研究のプロトン電池の模式図

【成果】

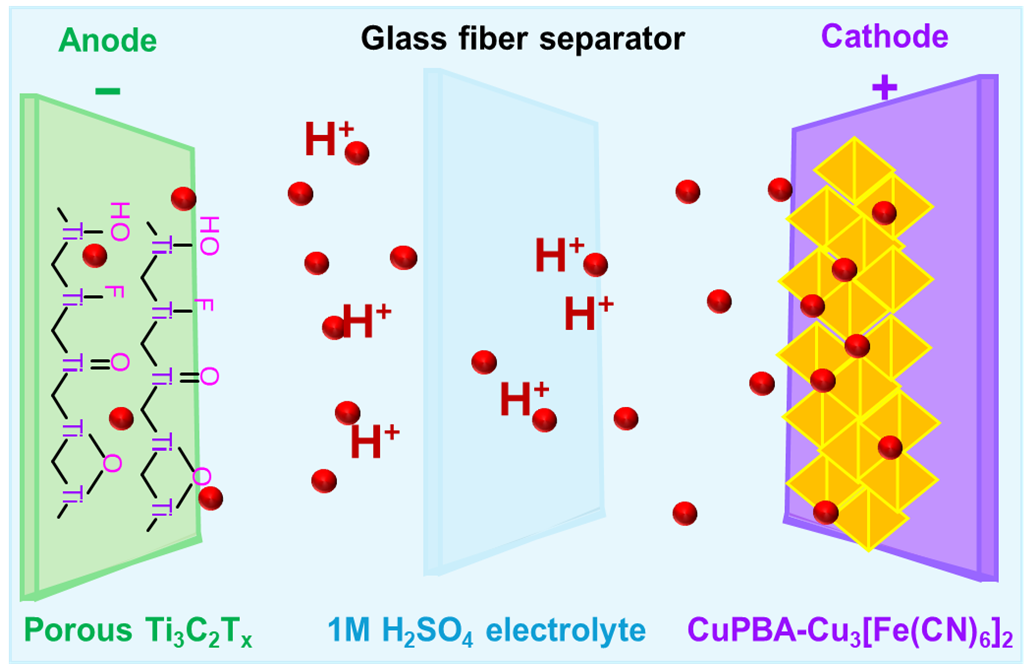

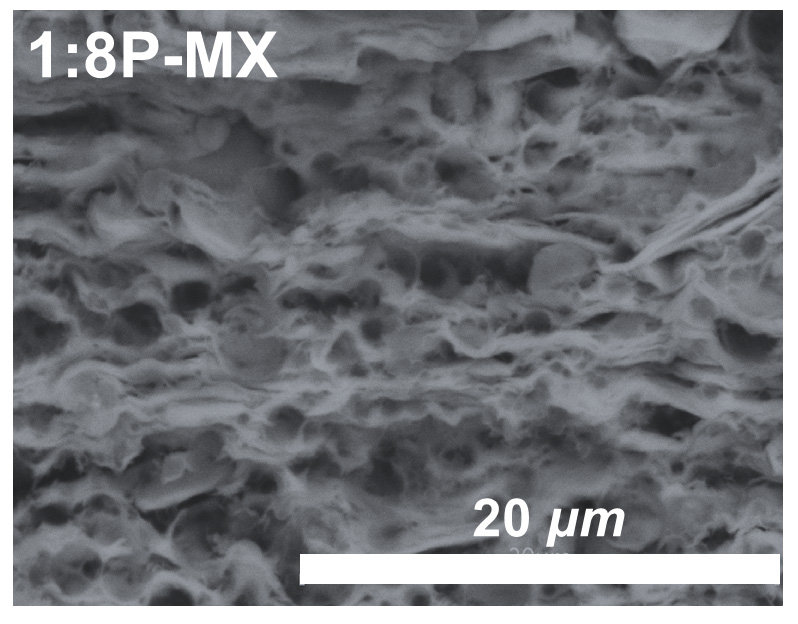

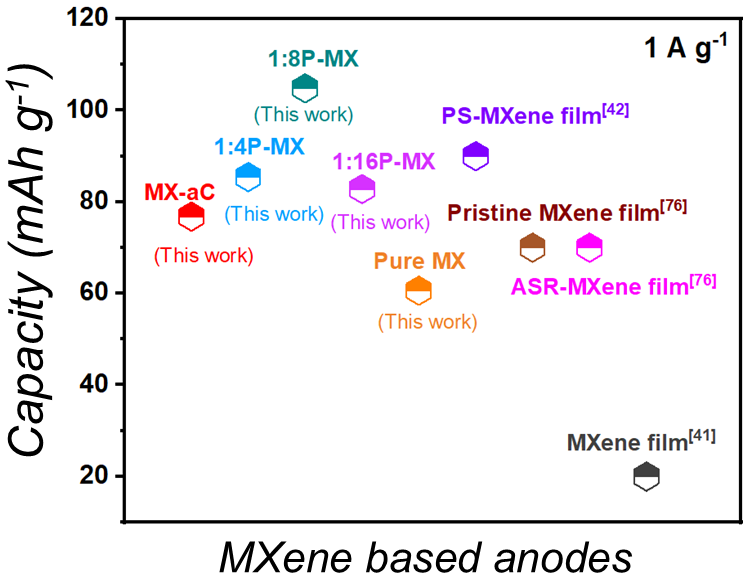

本研究では、MXeneアノードの性能向上を目指し、ある物質を鋳型(テンプレート)として利用してその鋳型を犠牲にすることで目的とする物質構造を形成する合成手法である「犠牲テンプレート法」を用いて、細孔密度を系統的に調整した多孔質MXene(P-MX)フィルムを開発しました(図2)。特に、ポリ乳酸(PLA)とMXeneの比率が1:8の条件で合成された「1:8P-MX」アノードは、1 A g−1で104.8 mAh g−1という高容量を達成し、2000サイクル後も96.7%の容量維持率を維持しました(図3)。これは、これまでに報告されたMXeneアノードの中で最高の性能です(図4)。これは、電池を繰り返し使う中で、電解液が素材のすき間にしみ込みやすくなり、さらにプロトンが出入りすることで、素材同士がくっついてしまうのを防ぎ、性能の低下を抑えることができ、反応が起こる場所の増加に繋がったためと考えられます。

さらに、1:8P-MXアノードと銅鉄プルシアンブルー類似体*4(CuPBA)カソード(陰極)を組み合わせた「フルセル」プロトン電池を構築しました。この「フルセル」は、1 mol L−1 H2SO4電解液中で、1 A g−1(17 C)で57.9 mAh g−1、そして10 A g−1(188 C)という高速充電レート*5においても53.3 mAh g−1という高い容量を保持しました。二次電池(充電可能な電池)の充放電におけるエネルギー効率を表す指標である「クーロン効率」は200サイクル後も97%と安定して高い値を示しましたが、容量維持率は65.4%に低下しました。これは、主にCuPBAカソードの電解液中での溶解・分解に起因すると特定され、今後の課題となります。これらの結果は、MXeneアノードにおける細孔設計が、容量とレート性能の両方を向上させる上で極めて重要であることを示しています。

図2 多孔質MXene(P-MX)フィルムの走査電子顕微鏡観察

図3 1:8P-MXフィルムのサイクル特性:電流密度1 A g-1、

電位範囲 −0.7~0.2 Vにおける容量(左軸)および容量保持率(右軸)

図4 本研究におけるMXeneベースのアノード性能と文献との比較

【社会への還元として期待できる内容、今後の展望】

本研究の成果は、最適化された細孔設計を持つMXeneアノードが、高容量で高速充電が可能な次世代プロトン電池の実現に大きく貢献することを示しています。特に、高濃度酸性電解液や追加の活性材料を用いずに、MXeneのみで高性能を実現した点は、環境への影響を低減し、より持続可能なエネルギー貯蔵システムを開発する上で重要な進歩です。今後は、フルセル電池の長期安定性をさらに向上させるため、CuPBAカソードの電解液中での安定性改善に焦点を当てた研究を進めていきます。これにより、1:8P-MXアノードの優れた性能を最大限に引き出し、プロトン電池の実用化を目指します。

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(グラント番号 JPMJCR21B3)による財政的支援を受けて実施されました。

【論文情報】

| 掲載誌 | Chemical Engineering Journal |

| 論文タイトル | Porosity-controlled MXene anodes for enhanced rate and long cycle life performance in aqueous proton batteries |

| 著者 | Linh Chi T. Cao*, Kentaro Aoki, Shu-Han Hsu, Sakoolkan Boonruang, Yuki Nagao*(筆頭著者も責任著者) |

| 掲載日 | 2025年7月15日 |

| DOI | 10.1016/j.cej.2025.165882 |

【用語説明】

プロトン(水素イオン、H+)を電荷キャリアとして利用する二次電池の一種です。資源の豊富さや高速な電荷移動が特徴です。

二次元遷移金属炭化物の一種で、高い電気伝導性と表面積を持つ有望な新素材です。

微細な穴(細孔)を多数導入したMXene材料で、電解液の浸透性やイオン輸送経路を改善し、電池性能を向上させます。

プロトン電池のカソード材料として研究される化合物群です。

電池の充電および放電速度を示す指標です。1Cは定格容量を1時間で充放電する速度を意味します。

令和7年7月17日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2025/07/17-1.html学生のXUさんがEM-NANO 2025においてStudent Awardを受賞

学生のXU, Yuanzheさん(博士後期課程3年、ナノマテリアル・デバイス研究領域、大島研究室)が、The 10th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies(EM-NANO 2025)において、Student Awardを受賞しました。

EM-NANO 2025は、有機・無機エレクトロニクス材料とナノテクノロジーに関する国際シンポジウムで、令和7年6月11日~14日にかけて、福井県福井市のAOSSA(福井県県民ホール)にて開催されました。

同シンポジウムでは、全体講演(Plenary lectures)や招待講演、特別セッションのほか、開催10回目を記念する式典も行われ、エレクトロニクス分野における最新の研究成果について活発な議論が行われました。

※参考:EM-NANO 2025

■受賞年月日

令和7年6月14日

■研究題目、論文タイトル等

Microscopic study of Kanazawa gold leaves

■研究者、著者

Yuanzhe Xu, Satoshi Ichikawa (大阪大学) , Kohei Aso, Hideyuki Murata, Yoshifumi Oshima

■受賞対象となった研究の内容

超薄膜(約100~200 nm)である金沢金箔の組織変化を調査しました。常温で処理されたにもかかわらず、焼鈍や熱間圧延を行わなくても、面心立方(FCC)金属において強い{001}テクスチャが形成されることは、長年の謎でした。今回、EBSDとTEMを用いて、No. 4金箔において[101]方向に沿って幅約100nmのスリップバンドが形成され、{011}-<011>スリップシステムと一致することを発見しました。この滑り系はFCC金属では稀な現象であり、超薄膜による活性化が原因と考えられます。この現象と交差滑り活動が、ハンマー加工中の{001}組織の形成を促進しています。

■受賞にあたって一言

It is a great honor to receive the "Student Award" at EM-NANO2025. I am truly encouraged by this recognition from the committee, which strengthens my determination to further explore the unique deformation mechanisms of Kanazawa gold leaf. As this research is closely tied to the cultural and scientific heritage of Kanazawa and the Hokuriku region, receiving this award at a local conference is especially meaningful to me. This achievement would not have been possible without the invaluable support and guidance of my supervisor, Prof. Yoshifumi Oshima, and the generous assistance of Specially Appointed Professor Satoshi Ichikawa from the Research Center for Ultra-High Voltage Electron Microscopy, Osaka University. I would also like to thank Senior Lecturer Kohei Aso and all the laboratory members for their generous support in both research and daily life.

令和7年7月17日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2025/07/17-2.html学生のXIONGさんがEM-NANO 2025においてStudent Awardを受賞

学生のXIONG, Weiさん(博士後期課程3年、ナノマテリアル・デバイス研究領域、大島研究室)が、The 10th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies(EM-NANO 2025)において、Student Awardを受賞しました。

EM-NANO 2025は、有機・無機エレクトロニクス材料とナノテクノロジーに関する国際シンポジウムで、令和7年6月11日~14日にかけて、福井県福井市のAOSSA(福井県県民ホール)にて開催されました。

同シンポジウムでは、全体講演(Plenary lectures)や招待講演、特別セッションのほか、開催10回目を記念する式典も行われ、エレクトロニクス分野における最新の研究成果について活発な議論が行われました。

※参考:EM-NANO 2025

■受賞年月日

令和7年6月14日

■研究題目、論文タイトル等

Interlayer fracture of multilayer MoS2 evaluated by in situ transmission electron microscopy

■研究者、著者

Wei XIONG, Lilin XIE, Yoshifumi OSHIMA

■受賞対象となった研究の内容

引張変形中の多層MoS₂ナノシートの破断プロセスをin situ透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて観察し、新たな層間破断メカニズムを明らかにしました。亀裂は異なる層のジグザグ状の縁に沿って伝播し、層間相互作用と摩擦の弱さにより段差構造を形成していました。この結果は、MoS₂の層間結合に関する従来の計算シミュレーションなどに一石を投じており、ナノエレクトロニクスやフレキシブルデバイス応用における二次元材料の機械的特性と信頼性に関する新たな知見を提供するものです。

■受賞にあたって一言

It is my great honor to receive the "Student Award" at EM-NANO 2025. The recognition from the EM-NANO 2025 committee for my research and presentation has greatly encouraged me to continue exploring the intrinsic properties of 2D materials. I feel fortunate to have successfully built a stable platform for atomic-resolution in situ tensile experiments. However, this achievement would not have been possible without the invaluable support and guidance of my supervisor, Prof. Yoshifumi Oshima, to whom I would like to express my deepest gratitude. I would also like to thank Dr. Lilin Xie, whose research provided both confidence and convenience during my work. In addition, I sincerely appreciate the help and support from Senior Lecturer Kohei Aso and all the laboratory members, both in my research and daily life.

令和7年7月17日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2025/07/17-1.html学生の福田さんがプラスチック成形加工学会第36回年次大会において優秀学生ポスター賞を受賞

学生の福田雄太さん(博士後期課程2年、物質化学フロンティア研究領域、山口政之研究室)が、一般社団法人プラスチック成形加工学会第36回年次大会において、優秀学生ポスター賞を受賞しました。

プラスチック成形加工学会は、プラスチック材料・成形条件・ベストな製品に至る全工程にわたって科学と技術のメスを入れ、プラスチックの新しい可能性を切り開くため、会員相互の情報交換や議論を行う場を提供しています。

同学会第36回年次大会は、『昨日まで見ていた夢、今日の努力に工夫を加え、いつか形を成す』 をスローガンに、令和7年6月18日・19日の2日間、東京都江戸川区のタワーホール船堀にて開催され、成形加工分野の最新技術や研究成果について、活発な議論と情報交換が行われました。

※参考:プラスチック成形加工学会第36回年次大会

■受賞年月日

令和7年6月18日

■研究題目、論文タイトル等

ポリヒドロキシブチレート系共重合体の引張特性

■研究者、著者

*福⽥雄太、Janchai Khunanya、砂川武宜(株式会社カネカ)、⼭⼝政之

■受賞対象となった研究の内容

バイオマスから製造されると共に海洋分解性を示すプラスチックであるポリヒドロキシブチレート系共重合体の力学特性に関する研究内容である。この材料から得られるフィルムは、石油由来の結晶性高分子と同様の力学的性質を示す。そのため既存の石油系プラスチックからの代替が進んでいる。本研究では、一度、変形を与えた後は架橋ゴムのような力学特性を示すことを明らかにした。今後、包装用材料などへの利用が期待できる技術となる。

■受賞にあたって一言

この度は、プラスチック成形加工学会第36回年次大会におきまして、このような賞をいただけたことを大変光栄に思います。本研究の遂行にあたり、日頃よりご指導をいただいている山口政之教授、研究室の皆さんにこの場をお借りして心より御礼を申し上げます。今後もよりいっそう研究活動に邁進していきたいと思います。

令和7年7月10日

出典:JAIST 受賞https://txj.mg-nb.com/whatsnew/award/2025/07/10-1.html第1回超越バイオメディカルDX研究拠点エクセレントコアセミナーを開催

6月3日(火)、本学イノベーションプラザ2階 シェアードオープンイノベーションルームにおいて、「令和7年度第1回超越バイオメディカルDX研究拠点エクセレントコアセミナー」を開催しました。

本セミナーでは、本学に新たにクロスアポイメント教員として着任したHak Soo CHOI 教授(ハーバード大学医学部 放射線腫瘍学講座 教授)を講師に迎え、「Bioengineering and Nanomedicine Program for Cancer Theranostics」をテーマに講演いただきました。

冒頭では、寺野稔 学長による開会挨拶が行われ、CHOI教授の着任に対する歓迎の意が述べられるとともに、今後の国際共同研究のさらなる発展に向けた期待が示されました。

CHOI教授の講演では、がんの診断と治療を同時に行う「セラノスティックス」の実現に向けた最先端の研究成果が紹介されました。とりわけ、独自に開発された蛍光イメージング技術と、薬剤の物理化学的特性と生体内動態の関係性に基づいた薬物設計戦略により、組織特異的な近赤外蛍光プローブの開発が進められていることが説明されました。これらの技術は、がん組織の可視化、画像誘導手術、光線治療などへの応用が期待されており、ナノ医療および分子イメージング分野における今後の展開に重要な示唆を与える内容となりました。

本セミナーは、CHOI教授と本学物質化学フロンティア研究領域の栗澤元一 教授との長年にわたる共同研究を背景に開催されたものであり、国際的な研究連携の深化とともに、若手研究者や学生との学術的交流の促進を目的としています。当日は、参加者との活発な質疑応答や意見交換も行われ、充実した議論の場となりました。

今後も本学では、超越バイオメディカルDX研究拠点の中核的活動として、世界トップレベルの研究者との交流を通じた学際的かつ国際的な研究の推進と、次世代研究者の育成に積極的に取り組んでまいります。

セミナーの様子

令和7年6月5日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2025/06/05-2.htmlパターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証

|

北陸先端科学技術大学院大学 科学技術振興機構(JST) |

パターン形成:分割現象における「対称性の破れ」を実証

【ポイント】

- 水の蒸発によって現れるパターン形成「界面分割現象」の新たな特徴を発見

- ポリマー分散液の蒸発界面が複数に分割するとき、「対称性の破れ」が現れることを実証

- 生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に有用

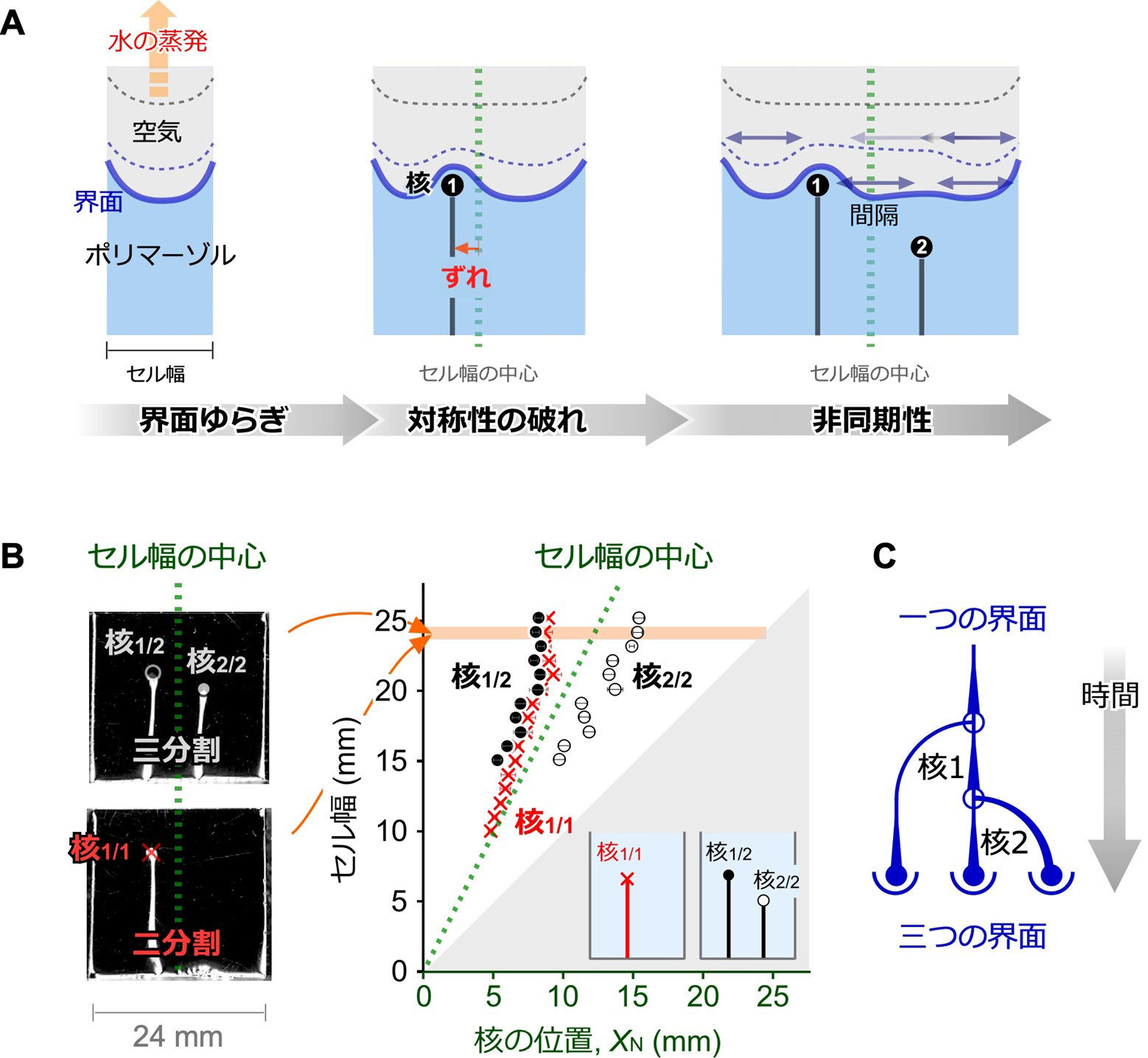

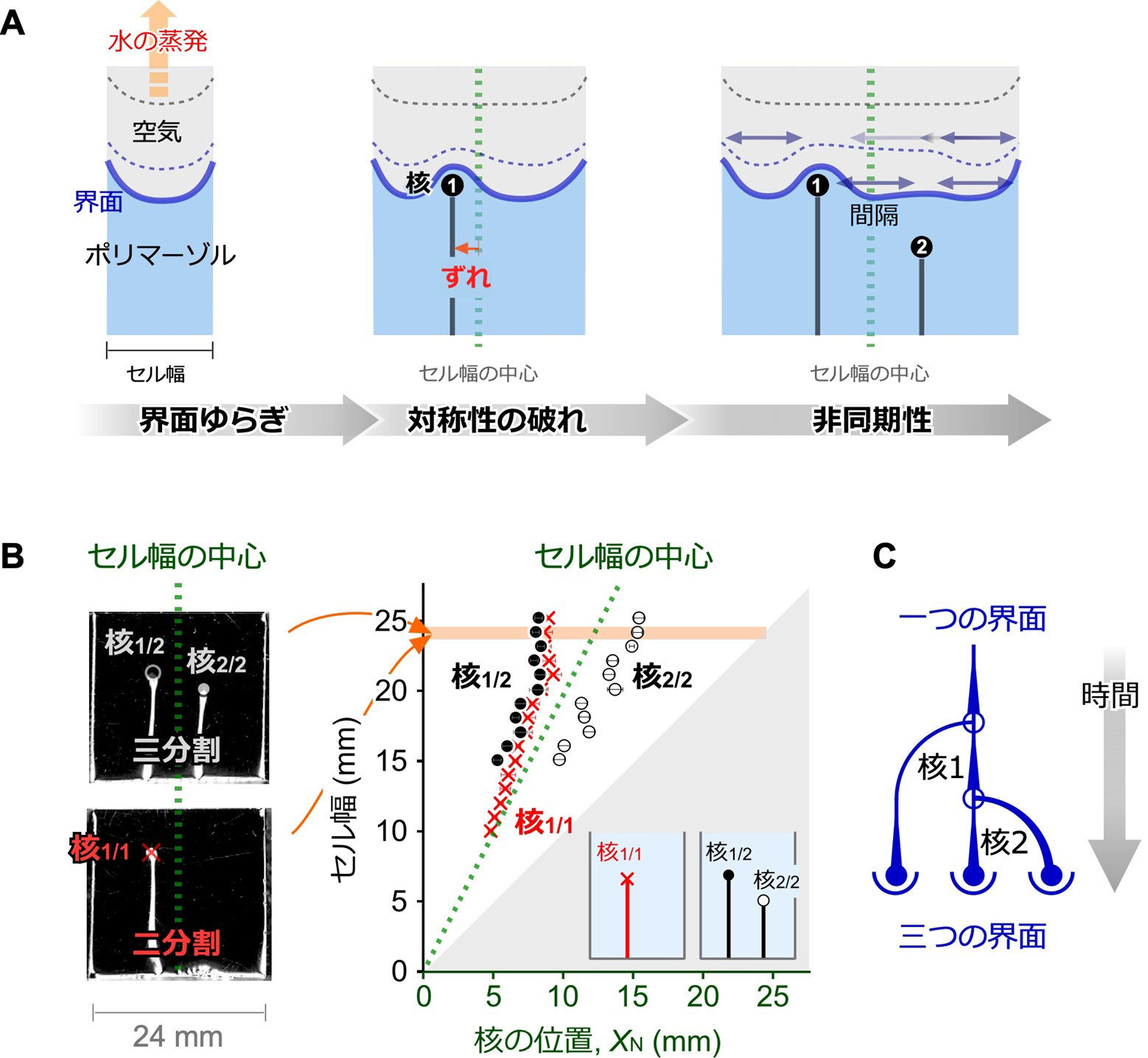

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)サスティナブルイノベーション研究領域のグエン チキムロク大学院生(博士後期課程)、桶葭興資准教授らは、ポリマーが水に分散した粘性流体から現れる散逸構造[用語解説1]「界面分割現象」において、対称性の破れ[用語解説2]を実証した。これまで、界面[用語解説3]で起こる幾何学変形が、時間とともにどう進んでいくかは、不明な点が多かった。今回、明確な境界条件のもと、確率統計を通した解析を進めた結果、分割時に現れる核の位置に、空間的な「対称性の破れ」が生じることが明らかになった。これは、生体組織など自然界に見られる非対称なパターン形成の理解に有用である。 |

【研究概要】

自然界には様々な幾何学パターンがあり、例えば雪の結晶の形は、気温と水蒸気の量で多様に変化する。また、乾燥環境は水の蒸発を引き起こし、生物であればその成長過程で非対称なパターンをつくる。これまで、この幾何学性や非対称性について、数理的な解釈がなされてきたものの、物理化学的実験に基づいた再現はなされてこなかった。一方、桶葭准教授らの研究グループはこれまでに、ポリマー水分散系の蒸発界面に着目し、散逸構造「界面分割現象」を報告してきた (※1)。これは、ポリマー水溶液などの粘性流体を明確な境界のある有限空間から乾燥環境下におくと、一つの蒸発界面が複数の界面に分割される幾何学化現象である。ここで、空間軸の一つを1ミリメートル程度の隙間にすることで毛管現象[用語解説4]の物理条件が制御された空間となる。さらに、一定温度下で水の蒸発を一方向になるよう設定すると、蒸発界面直下の濃密なポリマーの密度がゆらぎ、複数の特異的位置でポリマーが析出して界面分割する。具体的には、多糖[用語解説5]の水溶液を乾燥環境下におくと、まるで界面から芽が出るようにセンチメートル単位で多糖が析出し界面が複数に分割される。ここでは、ミクロ構造の秩序化と同時に、マクロなパターンが現れることが分かっていた。しかし、非平衡で開放的な蒸発界面から引き起こされる実際の分割現象は、核形成位置の平均的情報は得られるものの、その不確定さのため複数の核形成メカニズムについては未解明な特徴が多かった。

※1. https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2023/09/22-1.html

| 図. 界面分割現象における「対称性の破れ」: A. 空間軸の一つとしてセル幅を大きくしていくと、分割現象の特徴が現れる概念図。界面がゆらぎ、対称性が破れ、そして水中に分散していたポリマーが析出する核を非同期に形成する。B. 同一条件で得られる異なる分割(二分割、もしくは三分割)と、セル幅に対する核形成位置のデータ。C. 対称性の破れを加味した分岐モデル。核1と核2とは、タイミングがずれて発生する(時間的に同期していない)。 |

そこで今回、ポリマー分散液の一つの蒸発界面が、二つ、もしくは三つに分割される空間条件に焦点をあて、その核形成位置を詳細に検討した(図A)。確率統計論を通した界面科学的な解析から、それぞれの分割数に対して、「対称性の破れ」と「非同期性」が現れ、相互に関係し合う特徴であることが分かった。核の位置については平均化による統計評価ではなく、結果に対する場合分けを通し、特徴的な「ずれ」を評価した(図B)。すると、分割点の位置には偏りがあり、セル幅に対して均等に半分、もしくは均等に三分の一に分割するわけではない、という基本原理が明らかになった。実際、二分割される場合、核はセル幅の中心ではなく、中心からずれた位置に形成される傾向となった。この「ずれ」は、セル幅を少しずつ大きくすると顕著に現れ、三分割される場合、2番目の核形成が起こるタイミングや位置に大きく影響し、非同期性として現れた。この「対称性の破れ」と「非同期性」は、時間発展の現象理解に重要である(図C)。

また、この核間隔は、ポリマー水溶液の液相と空気の界面における毛管長が影響する。今回の実証実験では、粘性流体として多糖キトサン[用語解説6] の水分散系を用いており、5~8ミリメートル程度の間隔であった。これまでにいくつかの多糖でも分割現象は実証されており、研究グループは現在、様々な化学種・物質群への拡張や現象の特徴的メカニズムの解明を進めている。これらを通して、自然界にも通ずるパターン形成の普遍的理解が期待される。

本成果は、2025年6月4日に科学雑誌「Advanced Science」誌(WILEY社)のオンライン版で公開された。なお、本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 創発的研究支援事業(JPMJFR201G)、日本学術振興会科研費 基盤研究B(JP23K21136)、日本学術振興会科研費 新学術領域研究(JP22H04532)、および公益財団法人旭硝子財団 若手継続グラントの支援のもと行われた。

【今後の展開】

生物を含め自然界には多様な散逸構造が在り、対称性の破れを明確に扱うことは重要である。パターン形成に関する歴史的研究にはチューリングパターン[用語解説7]などがあり、ソフトマテリアルを題材とした研究例も多い。これは、生物における自己組織化の理解や実空間におけるマテリアル設計に重要なテーマと認識されているためでもある。今回のような実検証を通じたパターン形成の理解が進めば、今後、高分子科学、コロイド科学、界面科学、材料科学、流体力学、非平衡科学、生命科学などの分野への進展に留まらない。実時空間と仮想時空間を通した数理科学、シミュレーション、データサイエンスなどとの融合によって、パターン形成の理解と材料設計に有用と期待される。

【論文情報】

| 掲載誌 | Advanced Science (WILEY) |

| 題目 | Symmetry breaking in meniscus splitting: Effects of boundary conditions and polymeric membrane growth |

| 著者 | Thi Kim Loc Nguyen, Taisuke Hatta, Koji Ogura, Yoshiya Tonomura, Kosuke Okeyoshi* |

| DOI | 10.1002/advs.202503807 |

| 掲載日 | 2025年6月4日 |

【用語解説】

令和7年6月4日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2025/06/04-1.htmlナノ医療・バイオイメージング分野における国際連携を加速 ―ハーバード大教授が北陸先端科学技術大学院大学に本格参画-

ナノ医療・バイオイメージング分野における国際連携を加速

―ハーバード大教授が北陸先端科学技術大学院大学に本格参画-

北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)は、2025年4月1日付で、ナノ医療・バイオイメージング分野における世界的な研究者であるChoi, Hak Soo(チェ・ハクスー)教授を、先端科学技術研究科のクロスアポイントメント教員として迎え、本学での研究活動を開始しました。

Choi教授は、ハーバード大学医学部 放射線腫瘍学講座の教授であり、マサチューセッツ総合病院 分子イメージング研究センターの主任研究者として最前線の研究を統括するとともに、Dana-Farber/Harvard Cancer Centerにも所属し、がん研究と診断に関する世界的ネットワークの中核的存在として活躍しています。

韓国・全北大学校を卒業後、2004年に本学にて博士号(材料科学)を取得。その後、ハーバード大学にて研究を推進し、ナノメディシン、イメージング、バイオエンジニアリングを融合したがんの高感度診断・治療技術の開発に取り組んできました。これまでに、Nature Biotechnology、Nature Nanotechnology、Nature Medicine、Nature Communications、Advanced Materials、Science Translational Medicine などの国際トップジャーナルに多数の研究成果が掲載されており、米国国立衛生研究所(NIH)や国防総省(DoD)などからの大型研究助成を獲得しています。

今回の着任は、本学物質化学フロンティア研究領域の栗澤元一教授との長年にわたる共同研究を背景に実現したものであり、今後は、本学の「超越バイオメディカルDX研究拠点」との連携を軸に、研究成果の社会実装、若手研究者や学生との国際交流を通じて、グローバルトップの研究基盤の構築・強化に大きく貢献することが期待されています。

【セミナーのご案内】

このたび、Choi教授の本学参画を記念し、以下のとおり「超越バイオメディカルDX研究拠点エクセレントコアセミナー」を開催します。当日は、Choi教授より、これまでの研究成果および今後の取組みについて講演いただきます。つきましては、当日の取材・報道をお願いします。

|

講 演 者:CHOI, Hak Soo, Ph.D

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授 Professor, Department of Radiology, Harvard Medical School Faculty, Cancer Research Institute, Dana-Farber/Harvard Cancer Center Director, Bioengineering and Nanomedicine Program, Mass General Hospital テーマ:「Bioengineering and Nanomedicine Program for Cancer Theranostics」

(バイオ工学とナノメディシンによるがんセラノスティックス*) 日 時:令和7年6月3日(火)10:30~12:00

場 所:北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) イノベーションプラザ2F

シェアードオープンイノベーションルーム 申込方法:以下申込先までメールにて事前にお申込みください。

[申込先] 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点 教授 栗澤元一 E-mail:kurisawa |

*セラノスティックス...診断と治療を一体化した新しい医療技術

◆クロスアポイントメント制度とは】

研究者等が複数の大学や公的研究機関、民間企業等と雇用契約を結び、それぞれの組織で業務を行うことを可能とする制度です。本制度により、研究者等は所属の枠にとらわれることなく、複数の場で専門性を活かして活躍できるようになります。本制度の導入により、研究機関間の垣根を超えた知の交流や技術の橋渡しが加速されることが期待されており、研究の質やスピードの向上にも大きく貢献すると考えられます。

今回、本学が本制度を通じて、海外の研究機関に所属する研究者を迎えたことは、本学にとって初の取り組みです。今後は、この制度を活用して、国内外の優れた研究者とのネットワークを一層広げ、世界の先端科学技術研究のハブとしての機能強化を目指します。

令和7年5月29日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2025/05/29-1.htmlUKM Career Fair(マレーシア)に出展参加しました

5月20日(火)~21(水)の2日間、マレーシア国民大学(UKM)にて開催された「UKM Career Fair」に、人間情報学研究領域の白井清昭教授と物質化学フロンティア研究領域の長尾祐樹教授が参加し、ブースを出展しました。

本イベントは、現地マレーシアの学生と企業との「ジョブマッチング」を目的とした大規模なキャリアフェアで、ピッチコンテストやキャリアデザイン講演など、多数の関連イベントも同時開催されました。本学は、大学機関として唯一出展し、特に本学が重点的に推進する「JUMPプログラム(JAIST partner University Master connection Program)」への学生リクルートを主な目的として広報活動を行いました。JUMPプログラムは、海外の協定校に在籍する優秀な学生に対し、日本の大学院での高度な教育・研究機会を提供するもので、学部教育と大学院教育をつなぐ国際的かつ戦略的な人材育成プログラムです。また、協定校との教育・研究面での連携を深化させる役割も担っています。

ブースには2日間で約120名の学生が訪れ、特にマテリアルサイエンス分野を専攻する学生が半数を占めました。情報分野の学生も多く来訪し、研究内容、入試制度、奨学金、日本での生活などについて具体的な質問が多数寄せられ、本学及びJUMPプログラムへの関心の高さがうかがえました。

今回の出展にあたり、UKMの教員の皆様には現地での準備や運営面で多大なご支援をいただきました。この場を借りて、心より御礼申し上げます。今後はUKMとの教育・研究における連携や共同プロジェクトの展開にも期待が高まります。

本学は今後もJUMPプログラムを中心に国際連携を一層強化し、世界中から優秀な学生を受け入れるとともに、グローバルな研究・教育環境のさらなる充実を目指します。

令和7年5月27日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2025/05/27-2.html令和7年度TeSH GAPファンドプログラム『ステップ1』に本学から5名が採択されました

令和7年度TeSH GAPファンドプログラム『ステップ1』の採択者が決定し、本学からは以下5件の研究開発課題が採択されました。

| テック分野 | |

| 人間情報学研究領域 鵜木 祐史 教授 |

音声なりすまし対策のための深層情報ハイディング法/検出法の開発 |

| 物質化学フロンティア研究領域 西村 俊 准教授 |

小規模で効率的な反応評価システムが担う触媒インフォマティクスの事業展開 |

| 物質化学フロンティア研究領域 上田 純平 准教授 |

傷も付かない半永久高輝度透明蓄光セラで究極の低環境負荷光材料を実現! |

| 環境分野 | |

| バイオ機能医工学研究領域 廣瀬 大亮 講師 |

酸化物薄膜トランジスタ型センサとAIの融合技術による"誰でもできる"食品のかんたんスマート品質チェックシステムの提供 |

| 加藤 裕介 博士後期課程学生 | 革新的凍結保存技術による豚精液の凍結保存事業 |

(参考)TeSH HP>R7年度 TeSH GAPファンドプログラム『ステップ1』採択者

TeSHは、2024年2月にJSTの"大学発新産業創出基金事業(2023-2027)スタートアップ・エコシステム共創プログラム"の"地域プラットフォーム"の一つに選ばれました。TeSHが支援するGAPファンドは、基礎研究の成果をビジネスとしての可能性を評価できる段階まで引き上げる「ステップ1」と、概念実証からスタートアップ組成までを支援する「ステップ2」からなります。

令和7年5月27日

出典:JAIST お知らせ https://txj.mg-nb.com/whatsnew/info/2025/05/27-1.html偶然も計画できる時代へ―触媒探索を効率化する新規AI技術を開発

|

| 北陸先端科学技術大学院大学 北海道大学 |

偶然も計画できる時代へ―触媒探索を効率化する新規AI技術を開発

【ポイント】

- 確信度・不確実性・意外性の指標をもとに、知識・探索・予期せぬ発見を調和させた革新的な探索手法

- 36,540通りの高次組成空間から、わずか260回の実験で未報告の高性能触媒90件を短期間に発見

| 北陸先端科学技術大学院大学(学長・寺野稔、石川県能美市)物質化学フロンティア研究領域の中野渡 淳 研究員(研究当時)、谷池 俊明 教授、共創インテリジェンス研究領域のダム ヒョウ チ 教授は、北海道大学大学院理学研究院の髙橋 啓介 教授と共同で、既存知識の活用・未知領域の探索[注1]・予期せぬ発見をバランスよく取り入れた、革新的なデータ駆動型触媒探索アルゴリズムを開発しました。 現在のマテリアルズインフォマティクス(MI)による材料開発では、活用と探索の両立を図る適応的サンプリング手法、特にベイズ最適化[注2]は、近年大きな注目を集めています。これらの手法は、従来よりも少ない実験数で目的物性を持つ材料を発見できることが示されており、その潮流は、触媒開発分野にも急速に波及しています。しかし、これまでの手法は、数種類の元素から成る組成最適化に限定されています。こうした小規模な最適化は熟練研究者であれば対処可能なため、MIに本当に期待されているのは、性能が保証された既知系の改良ではなく、広大な探索空間から現状の限界を打ち破るような、新たな傾向やルールを示す触媒候補を発掘することです。 本研究では、大規模な探索空間にも適用可能な新たなAI技術を開発しました。本技術は、触媒性能予測における確信度と不確実性を定量化する機能に加え、モデルの予測から大きく乖離した高性能触媒候補を特定する機能を備えています。メタン酸化カップリング[注3]に関する触媒探索の実証において、260種類の触媒をハイスループット実験で評価し、水準以上の性能を示す未報告の高性能触媒を90件発見しました。 本研究成果は、2025年5月8日(米国時間)に米国の科学誌「ACS Catalysis」のオンライン版に掲載されました。 |

【研究の背景及び経緯】

不均一系触媒は、複雑に相互作用する複数の触媒成分と、全貌が未解明であることが多い多段階にわたる素反応が絡み合う超複雑系であり、その開発は長らく研究者の経験と試行錯誤に依存してきました。しかし近年、材料開発を加速するマテリアルズインフォマティクス(MI)の急速な進展により、既存データを活用しつつ未知領域を効率的に探索する適応的サンプリング(例:ベイズ最適化)が注目されています。しかしながら、これらの手法による探索は数種類の元素の組成最適化にとどまり、広大な組成空間の中からブレークスルーをもたらすような新奇な触媒候補を発掘することは依然として困難です。加えて、触媒研究ではしばしば、研究者の予測を超える"予期せぬ発見(セレンディピティ)"が重要な知見につながりますが、従来のAI技術ではこのような偶発的発見を捉える仕組みが備わっていませんでした。

【研究の内容】

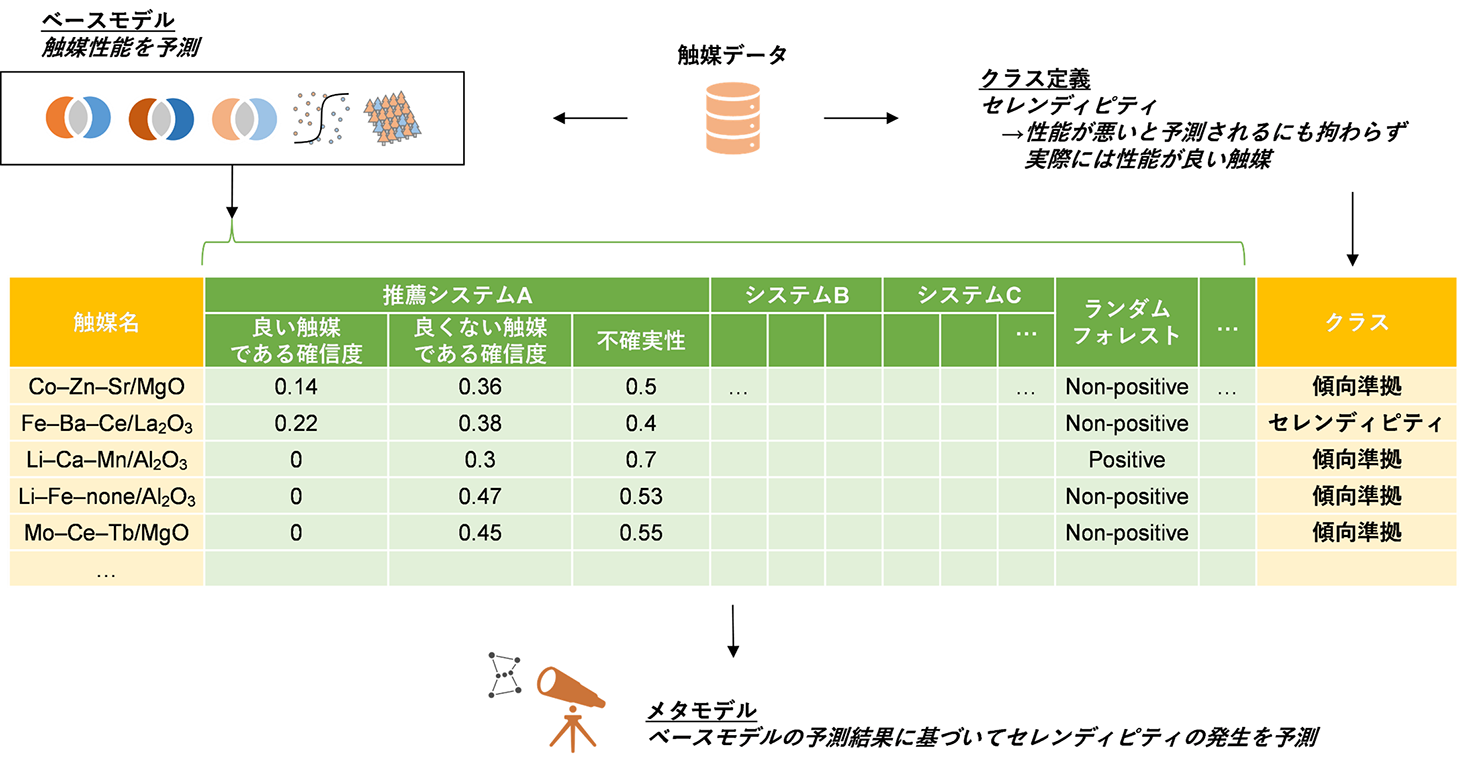

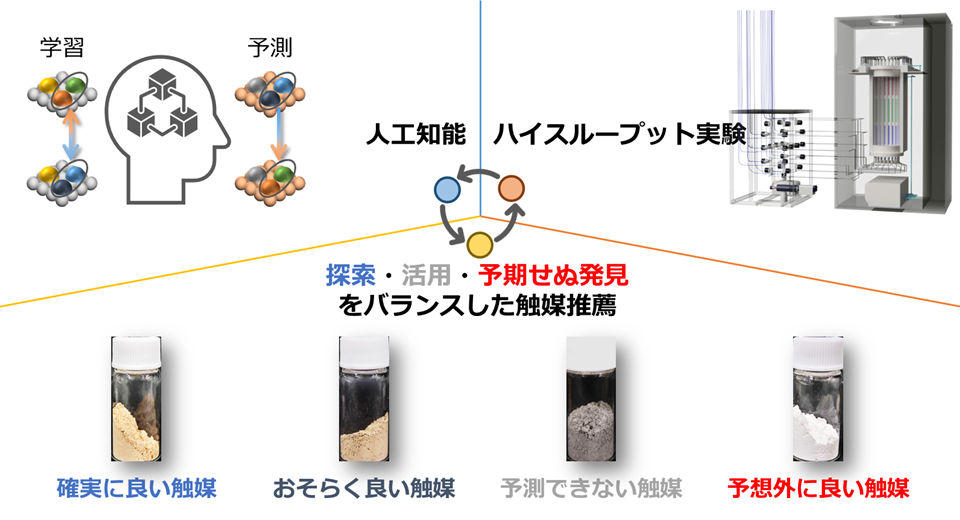

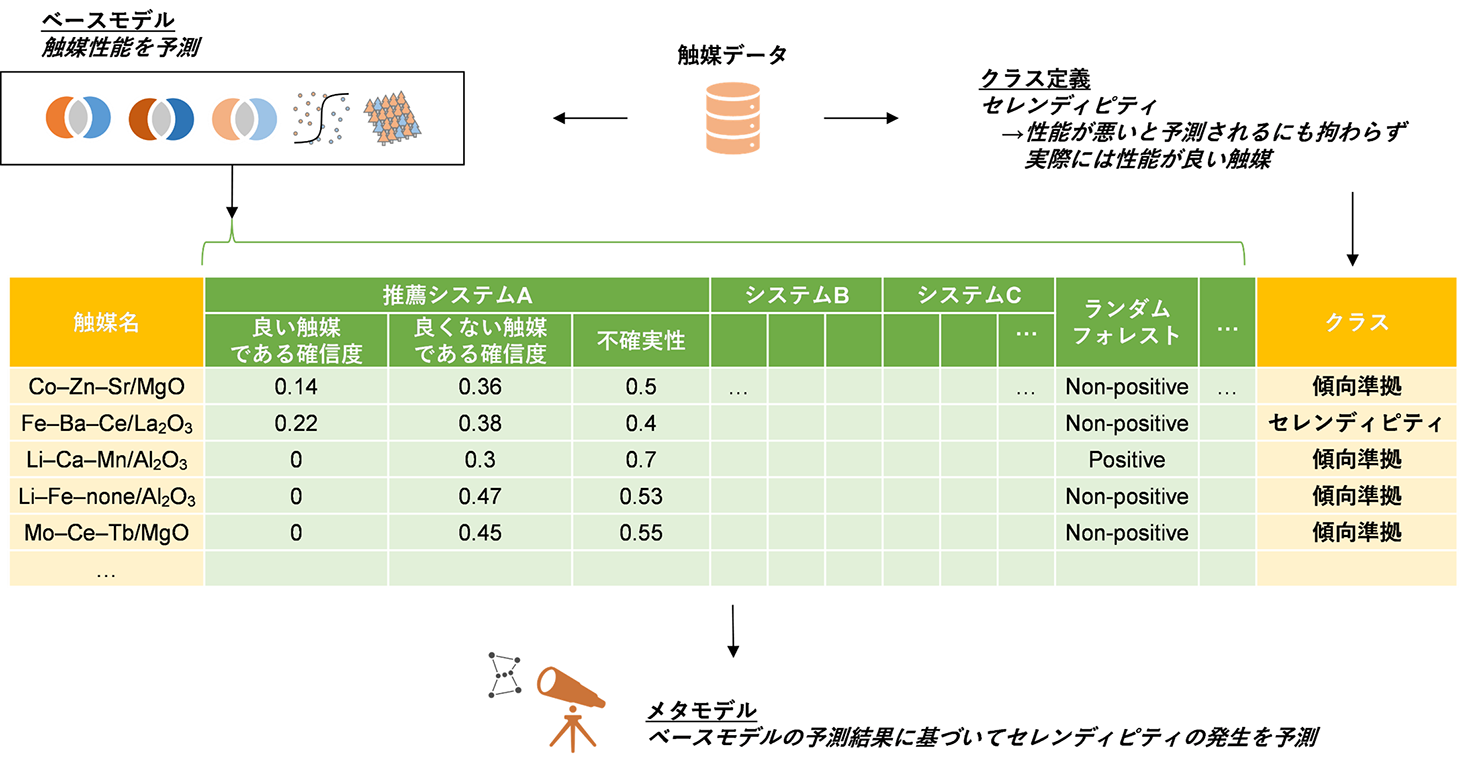

本研究では、探索・活用・予期せぬ発見の三要素を調和した触媒探索を行う、新しいAI技術を開発しました(図1)。本技術は、触媒推薦システムと触媒セレンディピターシステムの二つの学習アルゴリズムからなっています。証拠理論に基づく触媒推薦システムは、元素の置換による性能変化を「証拠」として収集し、証拠が乏しい組合せには高い"不確実性"を、証拠が豊富にある組合せには高い"確信度"を割り当てることで、探索と活用を数値的にバランスします。触媒セレンディピターシステムは、推薦システムが見落としやすい"意外な高性能触媒"を拾い上げるメタ学習モデル[注4]です。推薦システムなどの予測結果を統合し、過去に観測された「傾向から外れた高性能触媒の予測パターン」を学習します(図2)。これによりセレンディピティの発生を50%の精度で言い当てることができます。

開発技術をメタン酸化カップリングに関する触媒探索に適用し、合計260触媒を実験的に評価しました。その結果、水準以上(触媒なしでのフリーラジカル反応よりも十分高いエタン・エチレン収率を示す)を満たす90例の未報告触媒を発見しました。

| 図1 本研究のイメージ。ハイスループット実験データを基に学習したAIによって探索・活用・予期せぬ発見をバランスした触媒推薦を行います。推薦された触媒はハイスループット実験によって評価されるという再帰的なループによって、AIは高性能触媒の推薦効率を上げていきます。 |

| 図2 触媒セレンディピターシステムの概念図。セレンディピターは、性格や特性の異なる複数の学習モデルの予測結果を統合し、予期せぬ発見を予測するメタ学習モデルです。各学習モデルを、データの傾向を掴み始めた研究者に例えると、セレンディピターはそれら研究者同士が議論し、最終的な結論を導き出す会議の場のような役割を果たします。 |

【今後の展開】

現在、開発した技術は二値分類問題に特化していますが、今後は連続値の物性予測への拡張を検討しています。また、本技術は組成の自由度が高い電池材料や光学材料への適用も可能であり、これらの材料シーズ発掘を一層加速させることが期待されます。

【用語解説】

AI技術を用いた材料探索においては、①過去の実験データから得られた"当たりやすい"領域を重点的に試す「活用(exploitation)」、②まだデータが少なく未知であるが、将来的に新たな発見につながる可能性がある領域を試す「探索(exploration)」の二つの要素をいかに両立させるかが重要な課題です。本研究では、これらに加えて、触媒化学の発見における重要な駆動力の一つである"予期せぬ発見(セレンディピティ)"を三つ目の要素として同時に定量化し、実験計画に反映できる点が最大の特徴となっています。

ベイズ最適化は、目的関数(本研究では触媒性能)を直接評価するコストが高い場合に用いられる統計的な最適化手法です。①既存の実験データから性能の分布を近似する確率モデル(サロゲートモデル)と、②そのモデルが示す期待値や不確実性を基に「次に測定すべき点」を数式的に選ぶ獲得関数(acquisition function)から構成されます。実験を繰り返すたびにモデルを更新し、少ない試行回数で高性能材料に到達できることが特徴です。

メタン酸化カップリングとは、天然ガスやバイオガスの主成分であるメタンを、酸化反応によりワンステップで様々な化合物やポリマーの原料となるエチレン(およびエタン)に転換する触媒反応です。既存の転換技術と比べてはるかに効率的である一方で、選択的かつ高活性にエチレンを生成する触媒の開発は依然として難航しています。

メタ学習(meta-learning)は、「学習の方法を学習する」手法であり、複数の機械学習モデルやタスクで得られた知見を上位レイヤーで再利用することで、新しいタスクに対しても少ないデータで高い性能を発揮できるようにする枠組みです。本研究では、異なる推薦システムや分類器が出力する"予測確信度"や"食い違い"を入力として取り込み、これらの下位モデルの性格差を統合して、「モデルが見落としがちな意外な高性能触媒」を判別する"セレンディピター"を構築しました。下位モデルの経験を集約することで、個々のモデルだけでは検出しにくいパターンを学習し、セレンディピティの発生確率を大幅に高めています。

【論文情報】

| 雑誌名 | ACS Catalysis |

| 論文タイトル | "A Data-Science Approach to Experimental Catalyst Discovery: Integrating Exploration, Exploitation, and Serendipity" (探索・活用・予期せぬ発見を統合した触媒発見のためのデータ科学的アプローチ) |

| 著者 | Sunao Nakanowatari, Keisuke Takahashi, Hieu Chi Dam*, Toshiaki Taniike* |

| DOI | 10.1021/acscatal.5c00100 |

| 掲載日 | 2025年5月8日(米国時間) |

令和7年5月26日

出典:JAIST プレスリリース https://txj.mg-nb.com/whatsnew/press/2025/05/26-1.html